【祝・発売継続】青春18きっぷについて思うこと

2024年6月18日14時、JR各社からプレスリリースが発表され、今季(今夏)も18きっぷ発売が報じられた。夏の18きっぷ設定はほぼ例年通りである。

ところが今回、「発売」発表が遅かった。6月20日に各社の時刻表7月号が書店の店頭に並ぶ(早いところでは前日のうちから陳列される事もある)事を考えれば、前日の午後発表はギリギリ。そのためだろうか、SNSを中心として「夏の18きっぷは廃止される」との憶測がかなり飛び交っていた。

6/18の14:00発売発表に合わせて1540件/時の言及があるが

前日夕方~夜にかけ約400件/時の言及が断続的に続いていた

SNSの性質上、話がとっ散らかってしまうため、自分の思ったことをnoteにまとめる事とした。

なお今回言いたい事は「18きっぷ、自動改札機を通れるようにしてほしい」であるので、先に述べておく。

18券ダービー

— しーさいど@C104(日)東s20a&(月)東ネ16b (@SeasideExp) June 17, 2024

本命:値上げ

対抗:青函関係だけ変更

穴:抜本的な発売形式の変更

くらいの気持ちで居ますが・・・

ちなみに自分の予想は見事に外れました

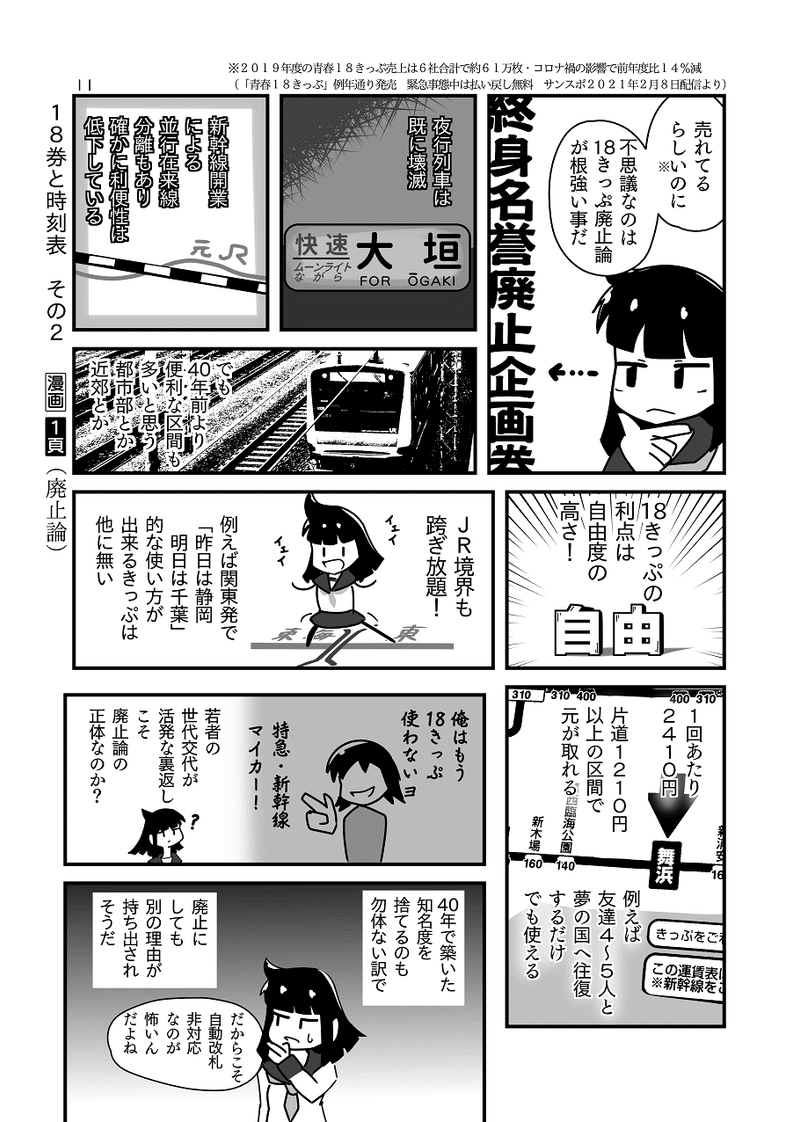

漫画でみる18きっぷ

昨今の18きっぷについてのアレコレは、以前拙作漫画にまとめて描いた事があるので、それをそのまま掲載する。

つまるところ、18きっぷは「古い」のである。前身の「青春18のびのびきっぷ」が発売されたのは1982年で、既に42年経過している。この間に国鉄からJRに変わったのを始め、鉄道を取り巻く状況は一変も、二変もした。

この「古い」18きっぷは、驚くべき事に「基本的なルール」が黎明期に固まったそれから大して変わっていない。発売金額も、ここ30年ほどは消費税率引き上げに伴う値上げのみに留まっている。

「歴史上のきっぷが今も生きている」と言っても大袈裟ではないかもしれない。さながらシーラカンスである。

ご案内多すぎ問題

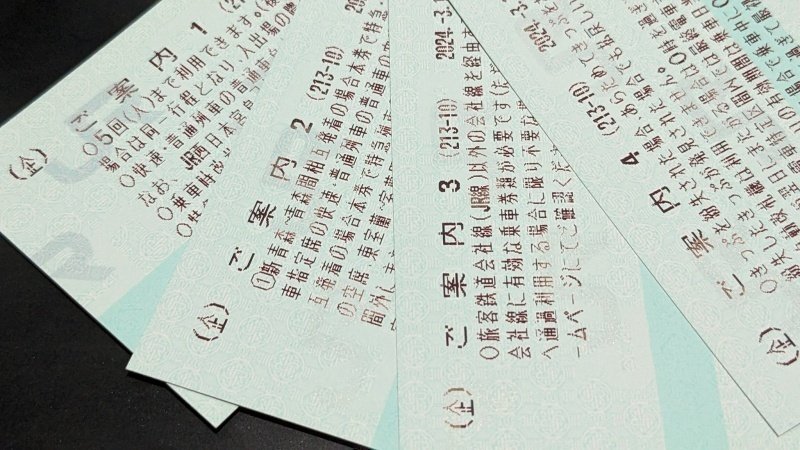

そんな18きっぷであるが、時代の変化に対応すべく「基本的なルール」に加えて「例外のようなルール」が増え続けている。18きっぷを駅の窓口や券売機で購入すればわかるが、本体の切符と一緒に、ルールが書かれた「ご案内」が沢山発行される。

直近の「例外のような追加ルール」としては北陸本線廻りのルール変更があった。今春の北陸新幹線敦賀延伸は記憶に新しい所であるが、その裏で並行するJR北陸本線がJRから分離され、離れ小島のようになるJR路線まで18きっぷを使えるように救済すべく設定された追加ルールである。(このルール変更は、これだけで1記事書ける内容なのでここでは述べない、以下記事などを参照すれば良いと思う)

18きっぷ、今後も変わり続ける

例外のような追加ルールが増えたり、変わり続ける18きっぷであるが、直近に想定される「新たな変更」も幾つかある。

(想定)津軽海峡通過に関するルール変更

現在「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」というきっぷが18きっぷと合わせて発売されている。北海道新幹線開通以後、青森~函館を直接結ぶ列車は新幹線しか存在せず、そんな中でも在来線重視の18きっぷを使おうという人々向けのきっぷである(筆者は使ったことがない、ダイヤの都合から使用難易度が高すぎるため)。

この区間の一部在来線は災害により永らく不通が続き、バス等による代行輸送が続けられていたが、先日「鉄道による復旧を断念」する報道があった。

これにより、現状の「オプション券」利用に絡む区間も鉄道は廃止されてしまうのが決定的となったため、何らかの変更が想定されるものである。

(想定)QRコードきっぷへの対応

これは殆ど筆者の願望であるが「18きっぷもQRコード対応にならないかなぁ」というものである。

現在主な鉄道では「裏が黒いきっぷ」である磁気券が使われているが、Suica等のICカード普及に伴って利用が激減するなど、維持コストと見合わなくなっているようで、順次QRコードきっぷへ切り替える事が先日報道された。

下記記事では近距離のきっぷについてのみ触れられているものの、中長距離のきっぷにも影響が及ぶのは恐らく間違いないだろう。

しかし実際に「18きっぷにQRコードが載る」としたらかなり先の話であろうし、それまで持つのだろうかという疑問もある。

(想定)値上げ

前述の通り、昨今の18きっぷは「消費税率変更に伴う値上げ」しか行われていない。例えばJR北海道などは2019年秋に値上げが行われており、今後も2025年春に値上げする方針である事が報道されている。

2019年秋は消費税率変更もあったため、その後の18きっぷも値上げされているが、恐らくJR北海道の値上げ分は添加されていない。実質的に値段据え置きのような状態にある。

人件費高騰をはじめ昨今の情勢を鑑みればJRの会社問わず「値上げ」方針は不可避であるし、近々に実施されると推測される。

ただ、値上げ幅については予想がつかない。例えば訪日外国人旅行者向けの鉄道パス「JAPAN RAIL PASS」は昨秋から大幅値上(3万円前後→5万円)が行われたものの、18きっぷとは性質の異なるものであるし、18きっぷがそこまで大幅な値上されるとも考えにくい。1割程度の値上であれば13000~13500円くらいに留まるのだが、果たして。

(実情)無人駅・無人改札の急増

一昔前「無人駅」は「地方の利用者が少ない駅」というイメージであった。しかし今日、全くそうではない。都市部であろうと無人駅が急増した。(地方では無人駅がさらに増えているが・・・)

終日無人駅もあれば、早朝・夜間帯に無人になる駅も多い。また、駅に複数の改札口がある場合、メインとなる改札口のみ有人とし、他は無人改札とする方式もある。このような無人改札では主に、インターホンによる遠隔対応が行われている。

このインターホンによる遠隔対応、駅員の休憩時間帯であったり別業務が優先されるタイミングでも行われる事がある。以前であれば代わりの駅員が居たのであろうが、駅員の人数が減っており、対応に廻る人員が居ないものと推測される。

18きっぷはJR(当時は国鉄)に自動改札機がごく一部しか設置されていなかった時代の産物であるため、無人改札の急増には全く対応できていない。都市部の駅は自動改札機によって仕切られており、自動改札機が使えない18きっぷで通過するためには、一々インターホンで呼び出して通過を承諾してもらう必要がある。これが非常に面倒である。

筆者の個人的見解であるが、仮に18きっぷの存廃・仕様変更が議題に上がるとしたら、この実情との不一致が真っ先に指摘されると思っている。

おわりに

近年の筆者の18きっぷの使い方は「神奈川~沼津・富士・静岡」を始めとした中距離程度の日帰りであったり「夜行バスで仙台へ行き、そこから神奈川へ向かい在来線を乗り継ぐ」ような長距離在来線の片方向利用である事が多い。特にJR東日本~JR東海を跨いで使えるオトクなきっぷは殆ど選択肢がないため、非常に重宝している。

ここまで述べたように18きっぷは「古い」ため、いつまでも現状と同じまま推移するとは考えづらい。いずれはXデーが来るかもしれない。ただ、いつ来るか分からないXデーを気にするよりは、今夏の予定を考えていた方が有意義であろう。

追伸:

時刻表関係の小ネタを漫画にしています(宣伝)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?