所得税更正の請求 e-Taxでの作業 まさに罰ゲーム

▮ Takeaway

![]()

所得税更正の請求

e-Taxでの作業は、まさに罰ゲームだった。

もともと提出した確定申告書の数字を手打ち

▼

さらに、

修正内容を入力する画面でも、

もともと提出した確定申告書の数字とその内訳を手打ちしなければならない

つまり、

一度提出した確定申告の内容を

2度手打ちすることになる

く~痺れるね。

税務署としては、罰ゲームのつもりかもしれない。

”確定申告書の内容に誤りがあったようなヤカラは

他のところも間違えている可能性があるから

もっかい入力させる”

的な。

![]()

▮ ミスった!💧

やどかりは、

①普通の国民保険 /国民年金

↓

②士業としての業種別の国民健康保険 /国民年金

↓

③会社の健保 /厚生年金

と変更したのですが、①の部分が一部漏れてしまっていました。

本当に凡ミスです。保険を転々としていたのです。

健康保険についての参考↓

個人事業主は国民健康保険以外にも選択肢がある?正しく選んで保険料を削減しよう!

健康保険については以下のような選択肢があることはご存知でしょうか?

・各市町村の国民健康保険

・任意継続被保険者

・業種別の国民健康保険組合

そこで必要となるのが、「更正の請求」です。申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続。

[手続名]所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続

[概要]

確定申告期限後に申告書に書いた税額等に誤りがあったことを発見した場合や確定申告をしなかったために決定を受けた場合などで、申告等をした税額等が実際より多かったときに正しい額に訂正することを求める場合の手続です。

税務署に問い合わせてみました。

✅更正の請求はe-Taxでできる。

✅証憑の提出が必要。

→送信票を印刷して、証憑を郵送する等。

※この点確定申告時より厳しくなっている

税務署に予約をとって所定の書類を記載・提出することも可能。

難しいので、この直接来訪パターンを選択する人も多いそう。

・申告書の控え

・証憑(原本でとられてしまう)

・源泉徴収票

・振込先※

・個人番号が分かるもの

・免許証

※その場で書類に記入すれば良い

▮ e-Tax上で更生の請求書を作成する

今回は比較的分かりやすい修正かと思い、ウェブでの作成にチャレンジしてみることにしました。

しかし…結果的に、確定申告の内容を、もう一度詳細に打ち直さなければならず…

これが地獄。

ミスをして罰ゲームだと思って泣きながらやりました。

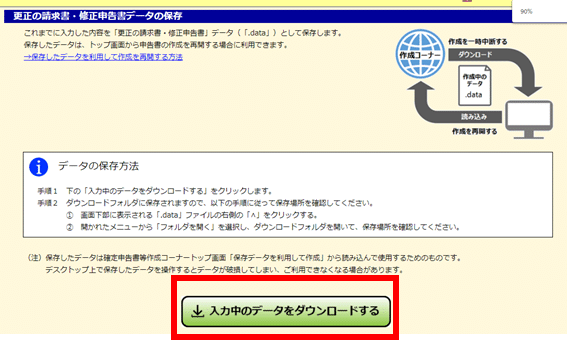

ちなみに、仮に2020年度分の確定申告書を

外部の会計ソフトではなく

e-Taxで作成していれば、.dataという拡張子のファイルが作成されるので、

これを更正の請求の際にアップロードして読み込むことも可能です。

しかし、やどかりはfreeeを使って作成した確定申告書を

アップロードした形となるので、

再度手打ちしなければならない事態となりました。

怒涛の e-Taxでの確定申告についての記事はこちら!

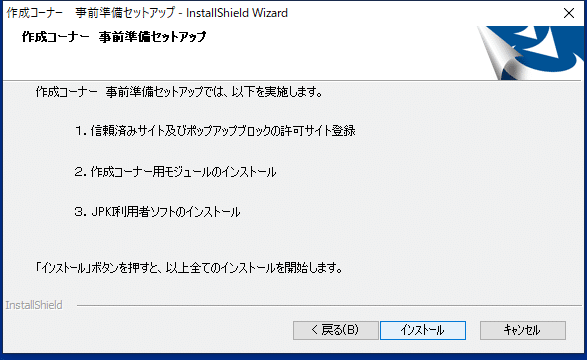

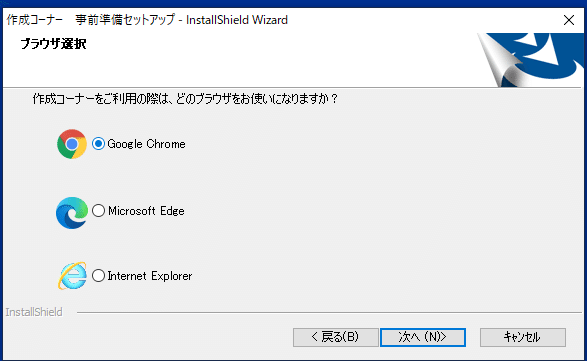

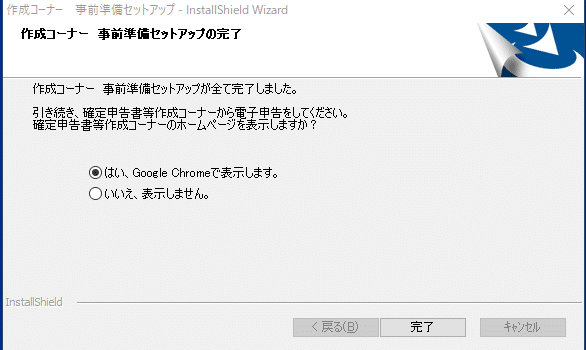

せっかくですので、以下、 e-Tax操作の細かい手順をまとめます。

なかなか更正の請求をする機会はないので、参考になれば幸いです。

ーーーーーーーーーーーーーー

確定申告書の作成ページの下部に、修正申告書等の作成メニューがあります。

「新規に更正の請求書・修正申告書を作成する」をクリックすると、ポップアップが出てきます。

提出方法の選択となります。

※後で述べるとおり、請求書をe-Taxで提出できても、証票の提出は別途必要となります。

※ID/パスワード方式を使うには、所定の申請が必要なようです。

ですのでいったん、電子署名機能を申し込んであるマイナンバーカードをICカードリーダーで読み取る方法を選択しました。

▼

確定申告書の提出の際もそうなのですが、必要なアップロードとそのためのインストールが多いこと…

拡張機能やセットアップのための実行ファイルをダウンロードしていきます。

▼

▼

▼

ボタンを進めていくと、以下のような実行ファイルがダウンロードされます。

.exeについて記事にしたものはこちら↓

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

![]()

▼

▼

ここで、「マイナポータルと連携する」という画面が出てきます。

▼

「はい」を押すと、「取得する証明書等を選択する」と出てきます。

いったい何が出きるのでしょうか。

▼

マイナポータル

〔Q1〕 マイナポータル連携とは何ですか。

〔答〕 マイナポータル連携とは、所得税確定申告書データの作成中に株取引の年間取引報告書や保険料控除等で使用する控除証明書等データを、マイナポータルから自動取得する機能のことです。

なお、確定申告書等作成コーナーを利用した場合は、マイナポータル連携により取得した株取引の年間取引報告書や保険料控除等データの内容を、自動反映することが可能です。

〔Q2〕 マイナポータルから控除証明書等データを取得するとのことですが、マイナポータルとは何ですか。

〔答〕 マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。子育てに関する行政手続がワンストップでできたり、行政機関からのお知らせを確認できたりします。

詳しくは、内閣府ホームページの「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」ページ(https://www.cao.go.jp/bangouseido/)をご覧ください。

▼

▼

試してみると、.xtx だと読み込めず…

▼

生年月日などの入力の画面に移ります。

そうしたら、手打ち入力で元の申告書の内容を入力する画面に。

痺れる~

手打ち辛い~

▼

▼

源泉徴収額の入力に移ります。

▼ 元の申告書の入力が完了したら、修正内容の入力に進みます。

▼ このうち、所得控除>社会保険料控除を修正したいので、ここにチェックを入れたい

▼

ポイントは、

更正の請求額の入力の画面においても

確定申告書の内容を

再度入力するという点です。

※更正の請求額か修正申告額を正しく計算するため

なので、一番右の列が今入力した元の確定申告書の内容なのですが、

変更のない項目も含めて

青くなっている項目名をクリックし、再度入力します…

▼青くなっている項目名をクリックすると…

それぞれの項目を詳細に入力する画面になります。

▼入力内容を確定すると、「更正の請求・修正申告後の金額」に反映されます。

▼

これを各項目につき繰り返します。

一番右の列に数字が入っているすべての項目につき、

入力確認の列が「入力済み」となっていなければなりません。

該当するものがない配偶者控除などは、

前のステップ(元の確定申告書内容の入力)で「0円」と入力していると、

青くなっている項目名をクリックして編集しなくてはならなくなります。

しかし該当しないので、選択できる項目がありません。

結果、「入力済み」とならず、次の画面に進もうとしてもエラーとなってしまいます。

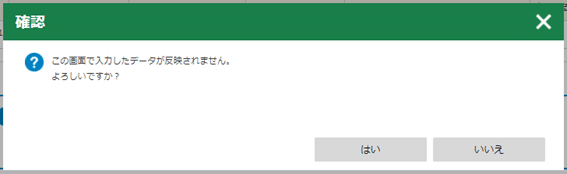

そこで、画面を戻り、0という数字を削除しました。

そして再度、修正内容の入力に画面を進めると、配偶者控除など該当しない項目の行は消えました。

なお、「戻る」を押すと、データが保存されませんと出てきますが、

もう一度画面を進むと、入力済みの情報はきちんと残っているので大丈夫です。

ただ、後述のようにこまめなバックアップはとりましょう!

▼

ふるさと納税、納税地と額のうち直しの地獄

ふるさと納税については、

確定申告書作成ソフトfreeeに入力するのも相当しんどかったのに

さらにもう一度、納税地と額を入力し直さなければならないという地獄でした。

左はfreeeの画面。それと見比べながら、右のe-Taxの画面に入力していく。

▼ようやく入力し終え、「請求額・申告額を計算する」をクリック。

▼

おっと、次に進む前にポイントがあります。

こんな地道な作業が吹っ飛んだら、泣いて再起できなくなるので、

逐一内容を保存しておきましょう。

▼

画面下に「入力データの一時保存」というのがあるので

ここをクリック。

▼

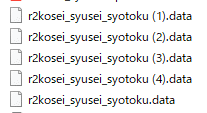

そうすると、こんな画面に推移しますので、「入力中のデータをダウンロードする」をクリック。

▼

そうすると、.dataというファイル形式でダウンロードされます。

やどかりは写真のように、途中なんどもバックアップを取りました。

▼

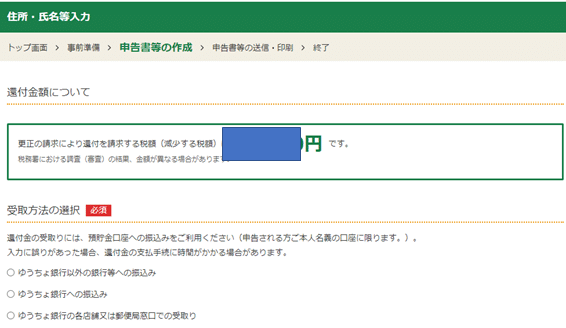

次の画面では、更正の請求により還付を請求する税額が計算されます。

▼

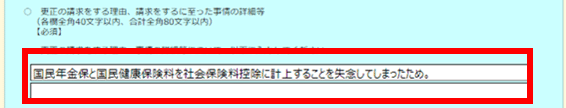

この画面を確認したのち、

更正の請求をする理由などを入力する画面となります。

更正の請求をする理由は、こんなもので通るのでしょうか…不安です。

結果の通知は、一応e-Tax上ではなくて郵送でもらうことにしました。

e-TaxにログインするためにはいちいちICカードリーダーとマイナンバーカードが必要なので面倒なのですよね…

▼

受取口座や、住所などの情報を確認する画面になります。

▼

画面を次に進めると、申告内容の確認となります。

「帳票表示・印刷」をクリックすると、PDFがダウンロードされます。

▼

▼

▼

▼

署名画面になります。

署名用電子証明書パスワードは認証パスワードと違うので、

間違えないように注意。

▼

セットアップでダウンロードした、マイナポータルAPが起動します。

▼

▼

▼

▼

▼

最終の印刷画面になります。

▼

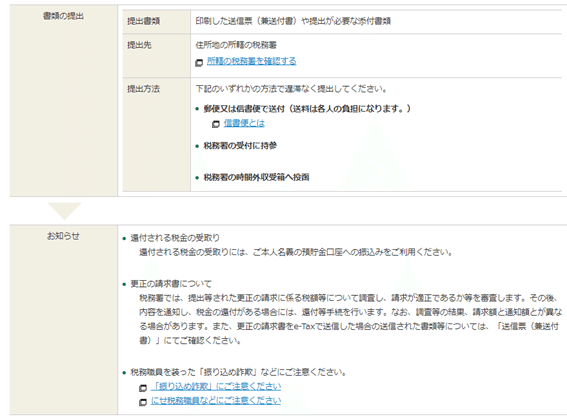

「更正の請求書・修正申告書を送信した後の作業について」

重要なのは、証憑の提出となります。

税務署にアポなしで持ち込むことができるとのことです。(8:30-17:00と、相談受付時間よりも長い)

封筒に入れて、タイトルなどを書いておけばいいそうです。

更正の請求書について

税務署では、提出等された更正の請求に係る税額等について調査し、請求が適正であるか等を審査します。その後、内容を通知し、税金の還付がある場合には、還付等手続を行います。なお、調査等の結果、請求額と通知額とが異なる場合があります。また、更正の請求書をe-Taxで送信した場合の送信された書類等については、「送信票(兼送付書)」にてご確認ください。

添付書類の提出準備

以下の添付書類を準備してください。

・取引の記録に基づき請求の理由の基礎となる事実を記載した書類

請求額を計算するに当たり使用した計算明細書等(該当する場合のみ)

※税務署より提出書類についての問い合わせや提出のお願い等をする場合があります。

詳しくは、所轄の税務署にお尋ねください。

書類の提出

提出書類 印刷した送信票(兼送付書)や提出が必要な添付書類

提出先 住所地の所轄の税務署

所轄の税務署を確認する

提出方法

下記のいずれかの方法で遅滞なく提出してください。

郵便又は信書便で送付(送料は各人の負担になります。)

税務署の受付に持参

税務署の時間外収受箱へ投函

▮ 補足:開業届の厳密性

なお、開業届の厳密性について尋ねてみました。

特に修正の必要はないが、

「青色申告決算書の「業種名」に特記するとベター」と言われました。

freeeでいうとここだね!

ちなみに、その下にある「申告する内容」は、

所得の種類から、どの申告表を使うかを決定するためのものです。

確定申告書Aは、所得の種類が「給与所得」「雑所得(公的年金等、その他)」「配当所得」「一時所得」だけの人が使います。

確定申告書Bを使う人は、給与所得、雑所得(公的年金等、その他)、配当所得、一時所得に加えて、「事業所得」「不動産所得」「利子所得」「譲渡所得」などがある人です。

申告書第三表(分離課税用)を使うべき人

申告書(分離課税用)を使う人は、確定申告書Bの対象者のなかでも、土地・建物の譲渡、株式などの譲渡、FX取引や先物取引などを行った人です。土地・建物・株式など譲渡所得や、FX取引や先物取引などの雑所得等は、他の所得と切り離して特定の税率をかける「分離課税」に該当します。したがって、分離課税用の申告書に譲渡所得や雑所得などの内訳を書いて、確定申告書Bとともに提出しなくてはなりません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?