【前編】「Microsoft Build 2024」in シアトル に参加してきたよ

マイクロソフトが毎年開催している開発者向けイベントである「Microsoft Build 2024」に参加してきましたので、来年参加するんや!と思ってもらえるようにレポートさせていただきます!

Microsoft Build 2024とは

イベントをClaude3を使用したPerplexity AIに説明してもらうとこんな感じです。

==

Microsoft Buildは、マイクロソフトが毎年開催する大規模な開発者向けカンファレンスです。主に以下のような特徴があります。

・Microsoft Windows 、Microsoft Azure 、Microsoft 365などのマイクロソフト製品やサービスを使った開発に関する最新情報やノウハウが共有される

・ソフトウェアエンジニアやWebデベロッパーを主なターゲットとしている

・2011年から開催されており、以前のProfessional Developers ConferenceやMIXの後継イベントとなっている

・例年5月頃に米国シアトルなどで開催され、数千人規模の参加者が集まる

・基調講演ではマイクロソフト CEOが登壇し、開発者向けの技術的なマイルストーンなどが発表される

・技術セッションではマイクロソフトのエンジニアによる詳細な説明が行われる

・2020年以降はコロナ禍の影響でオンラインでの開催も併用されている

・2023年と2024年はAIやCopilotに関する発表が目立ち、開発者がAIを活用するためのツールや機能が多数披露された

以上のように、Microsoft Buildはマイクロソフトの主力製品やテクノロジーに関する最新動向を開発者向けに発信する場として機能しており、同社の技術戦略を知る上で重要なイベントと言えます。特に近年はAIへの注力が顕著で、マイクロソフトがAIをどのように開発者にとって使いやすいものにしていくかという方向性が示されています。

==

レポート書くのもAIのおかげで少し楽になりましたね!

鬼の準備期間

マイクロソフトのイベントの中でもかなり大きい部類のこのイベントは、参加も登録制で事前登録が必要です。

参加申請用のページから個人で登録する必要があります。

その際宿泊先の選択なども行い、宿泊先の予約等も同時に行えます。

※画像の参加費用だけでも結構な金額、ホテル代も併せるとかなりの勇気が必要!

同時にアメリカ開催ですのでパスポートの申請やESTAの事前申請等、準備盛り沢山です。航空券については今回、JTBさんのMicrosoft Buildツアーで手配して頂きました。

渡航先での病気などに備えた保険の契約や、海外での携帯利用や仕事用のノートパソコンを繋ぐためのWifi契約等、チェックリスト無いと不安になるくらい色々な準備が必要です、おとなしくチェックリスト作りましょう。

鬼の移動

今回は成田空港発の移動となります。

フライト時間が9時間半かかるのも鬼なんですが、国際線なので早めに着いておく必要もあり、東京都の山梨と呼ばれている地域に住む著者としては12時間以上見た上で余裕をもって移動しておかなければいけません。

フライトは5/20(月)の17時台に離陸しますが、9時間半かけて5/20(月)の10時台に着きます。良く解らないですが「時差」っていうのがあるみたいです。地球って不思議ですね。

飛行機で寝れる人であればあっという間!

寝れない人は「葬送のフリーレン」を最初から最新刊まで読み切っても余裕で時間余ります。Kindle大事です。

シアトルが近くなってくると山々が眼下に見えてくるようになります。

座席が主翼付近だったので見辛いかもですが、5月だというのに雪が全然残ってます。

地図で見ると北海道くらいの緯度にあるのでそりゃそうかという感じですね。

奇跡的にレーニア山も見えたので雲の上から撮ってみました。

画質は置いといて肉眼では結構綺麗に見えていたんですよ!

山の写真ってなんでこう伝わらないんだろう。。。

家を出てから14時間くらいでアメリカワシントン州のシアトルに到着。

Line1という路線でタコマ空港から会場近くのダウンタウンまで移動します。

ダウンタウンの地下駅で降りたところ、レトロで良い感じ。

まずはホテルにチェックイン、しようとしたのですが、デポジットでクレカの認証トラブって「他のカード無いか?」って聞かれました。

堂々と「nothing !!!」と男らしく回答。

何とか対応して頂いて無事チェックイン。

34階の部屋で正直景色は良いけど怖いです。

やっと休憩できるかなと思いきや、日本マイクロソフトの弊社担当の方もシアトルに来ているという事でご飯でも、と。

なんやかんやランチ行ったりシアトルの名所を教えていただいたりしながら、夕方5時頃、無事に会場で受付を済ませて翌日に備えます!

今回は参加者全員にMicrosoft BuildのTシャツがプレゼントされました!

移動含めて30時間くらい活動していたためMicrosoft Build 0日目にして結構な疲労。

早めに寝て備えます!

Microsoft Build Day1

早めに寝たら早めに目が覚めます。

軽くお腹も空いたし、Uber Eatsを本場で頼んでみるかなぁと見てみた所、

コーヒー $6 + サンドウィッチ $8 + サービス料16$ = $30(4800円)

物価ヤバい、そしてそれを超えてくるサービス料。あきらめてホテルに一番近いセブンイレブンへ。一番安いツナサンドで$5.3(800円くらい)。レッドブル2本で$6(900円ちょっと)。

もうなんか安く感じています。パンはパッサパサでした。

前日既にバッジピックアップが完了している為、直接keynote会場に向かいます。

会場に入るための行列は2フロアに跨って並ぶ程で、5000人収容の会場は8割ほどが埋まっているような状況でした。

凄い人の数、注目のセッション情報なんかが流れている中、続々人が入ってきます。一番前のブロックはマイクロソフト MVPの招待席のようでした。

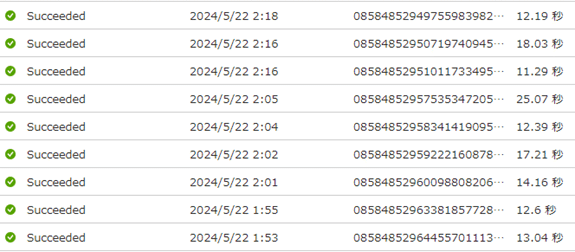

GPT-4oのGAを発表するマイクロソフト CEOのサティア・ナデラ。

折角現地に来ているのにその場でデプロイを始める著者。

発表の5分後にはデプロイ完了。

ソフトクリエイトホールディングスのIR公開資料を学習させたRAGシステムの処理を早速GPT-4oに切り替えてみる。

バックエンドの処理速度を確認した所、倍速以上になりました。

そんな中、会場ではあの男の登場に歓声が上がります。

OpenAIのサム・アルトマン CEOが後半になって登場。

ぶっちゃけハイライトがこの基調講演になるのですが、個人的にはムービーの最後のメッセージに思う所がありました。

「You can Build, What matter, Welcome to the age of AI transformation.」

イベント名がBuild、ですからね。

その為の開発環境やパーツは用意したよと。

生成AIの精度向上もあってコードを用意するハードルも下がり、さらにAPIだけで利用可能なAIサービスが増えてきていて、この「You」の範囲も広がっているなと実感しています。

思えばCLIのみでは触るのが難しすぎるPCを、GUIで触れるようにWindowsで普及したのもマイクロソフトでしたねぇ、としみじみ。

Microsoft Buildのイベント中、会場内ではドリンク、おやつ、昼食が提供されています。

コーヒーはスタバ提供。流石本場シアトル。

その他発表された中で個人的にビッグな部分は、、、

・Copilot PCの発表とマイクロソフトのSLM、「Phi-3」の発表。

今後NPUを搭載したPCがメインとなり、ローカルで生成AIの実行が出来る環境へとシフトしていくという意思表示、LLM・SLM共に活用したAIシフトが予想される。

SLMは小規模言語モデルとも呼ばれ、ローカルなパソコンで動かせちゃう生成AIです。

エンジニア目線で今後出来るようになりそうな妄想を挙げると。

・ローカルWindows内のデータをVector化しておいてあいまい検索

・「○○社の作成中の最新見積もりどこだっけ?」で検索出来ちゃう。

・コピーした表データを用途に応じてJSONやマークダウンで張り付け

・ローカルで開いたファイルのデータから特徴点を探し出す

・書いているブログの元ネタを書いた先から自動添削

とか、とか。

アプリ内で簡単に使えるようになると更に幅は広がる気がしますね。

・Azure AI SearchのFabric Onelake対応

Fabric等のデータに対してネイティブにindex作成を行えるようになりました。

また、Vector化等のスキルセットをサポートする事で容易にRAG用のデータ検索を行えるようになるようです。

これは会社・人によっては待ち望んでいた機能追加かも知れません。

場合によってはこれをやるために物凄い時間とお金をかけていた所も多かったのではないかという内容です。

出してきちゃうから作ってもなぁ、って思っていたお客様、出してきちゃいましたから使っても良いのではないでしょうか。

Onelake対応という事はショートカット経由でAmazonやGoogleのあのサービスに保管してあるデータも?等、作る時の大変さは置いておいて想像は膨らみます!

【後編】Microsoft Build 2024に参加してきたよでは、Microsoft Build参加の続きの様子を書いていますのでそちらもぜひ読んでください。