足関節背屈制限を診る上で必要な知識⑤神経、扁平足、外反母趾

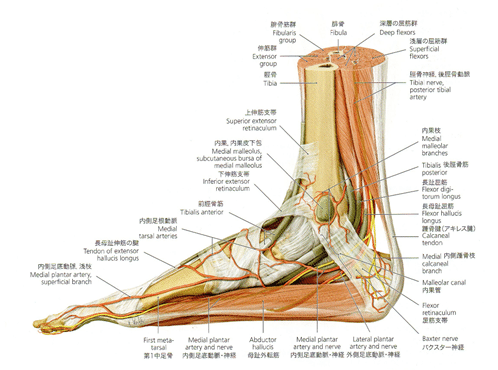

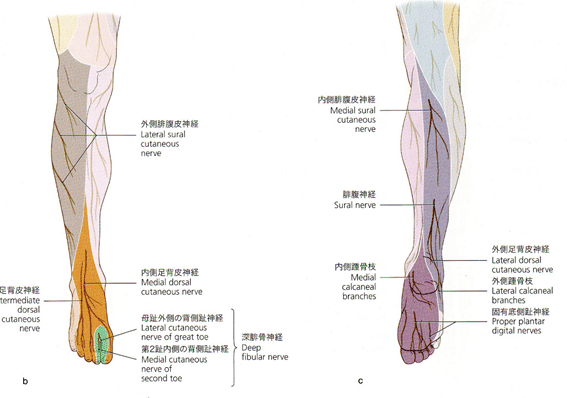

足関節・足部の内側の神経・血管

足背の神経・血管

足底の神経・血管

足底の神経・血管(中間層)

深腓骨神経

前脛骨筋、長趾伸筋、長母趾伸筋を支配している神経である。

脛骨神経

腓腹筋、ヒラメ筋、後脛骨筋、長趾屈筋、長母趾屈筋、長腓骨筋、短腓骨筋を支配している神経である。

内側足底神経

母趾外転筋、短母趾屈筋、短趾屈筋を支配している神経である。

外側足底神経

母趾内転筋を支配している神経である。

偏平足

基礎知識

疫学

偏平足は、後足部の外反、縦アーチの平坦化、前足部の外転を含む複合的な変形である。一般的に小児期に多く、成長するにつれてアーチが形成されていくため有病率は徐々

低下するが、中高年では加齢に伴う筋腱の変性などにより再び有病率が高まる。成人の偏平足は英語ではadult acquired flatfoot deformity(AAFD)と記され、関節リウマチや外傷、神経障害や後脛骨筋機能障害によって引き起こされる。また、肥満や加齢による筋力低下や、腱や靱帯などのアーチを支持する組織の脆弱化が関与すると考えられている。

有病率についてYinらは6~13歳の1,059名を対象に調査を行い、26.6%に偏平足を認め、年齢別では6歳児の39.5%から12歳児では11.8%と優位に低下したことを報告している。40歳以上の1,002名を対象に調査を行ったPita-Fernandezらは、約19%に偏平足を認め、偏平足のある群は、ない群よりも優位に年齢が高かった。この2つの調査から危険因として、年齢、女性、BMI、肥満が挙げられる。

発生機序

成人の偏平足の発生は、後脛骨筋腱機能不全(posterior tibial tendon dysfunction:PTTD)が主な原因とされている。後脛骨筋腱は、筋と腱の接合部および骨と腱の接合部では結構は良好であるが、これらの中間点、内果からやや遠位のおよそ14㎜に及ぶ区間は血行に乏しく、この部位に腱障害がよく観察される。このような後脛骨筋腱の機能不全により内側縦アーチに保持することができなくなり、スプリングligが負荷をかけることになる。さらにスプリングligが破損すると、アーチ保持に関与する足底筋膜や三角ligを損傷すると考えられる。

症状

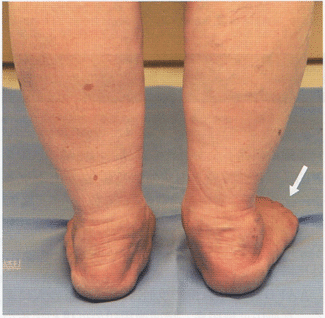

偏平足に関連する症状として、内果後方から遠位にある後脛骨筋腱にそった疼痛と腫脹があり、偏平足が進行すると後足部外側の疼痛(足根洞や外果と踵骨および距骨外層のインピンジメント)を生じることがある。後脛骨筋に機能不全があると、片脚立位で踵を挙上するよう指示しても、踵骨の外反が修正されないまま踵をわずかに挙上する現象が認められる(single heel raise test)。下腿三頭筋の拘縮を生じていることがあり、足jt背屈可動域制限元のなっている可能性がある。

診察所見

問診では、発症時期、外傷の既往の有無、痛みの部位と性質、立位や歩行時の状態を確認する。階段を踏み外す。足jtを捻挫するなどの外傷後に症状が出現し、その後徐々に増悪してきたということが多い。足jt内側の後脛骨筋腱に沿って疼痛を訴える。立位や歩行時に疼痛は増悪し、安静時には改善する。変形が進行した症例では、足根洞や腓骨遠位などの足jt外側に荷重時痛や歩行時痛を訴える。

局所所見としては、足部内側縦アーチの低下、後足部の外反、前足部の外転といった外観上の変形を認める。足jt内果後方から下縁に走行する後脛骨筋腱に沿って圧痛と腫脹を触診で確認する。変形が進行した症例では、踵骨外反によって踵骨や距骨や腓骨の間でインピンジメントが生じるため、足根洞や腓骨遠位部に圧痛と腫脹を認める。足根洞の腫脹が遷延すると腓骨筋の痙性が出現し、後足部が外反位に固定され、足jtの底屈および内反の可動域が低下する。末期には足jtにも腫脹を認め、外側関節裂隙を中心に圧痛を認める。

また、前足部の外転によって陽性となる。立位時に後方から見て足趾が多く見えるtoo many toes sign

後脛骨筋腱の機能不全によって陽性(片脚でのつま先立ちができなくなる)となるsingle heel rise testはAAFDを診断するうえで重要な所見である。

病期を分類するためには、足部の可撓性の有無を評価する必要がある。検者が患側と同側の手で踵を保持して中間位に矯正し、母指を距骨頭に当てる。反対側の手で足背部を外側から把持し、前足部をChopart関節で内転・回内してアーチを形成するように矯正する。これが可能であれば「可撓性あり」と診断する。

外反母趾、偏平足が及ぼす影響

外反母趾は、偏平足や開張足を合併していることが多いとされている。高齢女性の外反母趾群はそうでない群より足幅が大きいこと、大学生で外反母趾とアーチ高率との関連性が示されたが外反母趾群はそうでない群よりアーチ高率が低いことが報告されている。一方、外反母趾と偏平足は関連性がないこと、健常者の後足部が外反している群で偏平足変形72%、開張足変形43%、外反母趾変形12%であったことが報告されている。外反母趾と他の疾患との合併については、変形性股関節症35%、変形性膝関節症45%であり、変形性関節症との関係が示唆されている。しかし、母趾の外反変形と偏平足や開張足、他の部位との関連性については明確になっていない。

偏平足もその他の部位に影響を及ぼし、腸脛靭帯炎、鵞足炎、脛骨過労性骨膜炎、アキレス腱炎、足jt捻挫、足底腱膜炎などの疾患に関与することが知られている。Menzらは男性において偏平足とアーチ痛の関連性が認められることを、Kosashviliらは中等度~重度の偏平足の場合の腰痛や膝痛の発生率は軽度の約2倍であることを、それぞれ報告している。一方、偏平足と下肢損傷の発生率との関連性を見つけることはできなかったという報告もあり、一定のコンセンサスは得られていない。

足部アーチ過剰低下(偏平足)の発生機序

成人における後天的な偏平足の原因として、最も多い病態は後脛骨筋腱の機能不全であり、約80%の症例にみられる。この後脛骨筋腱の障害は外傷によって起こることは少なく、高血圧や糖尿病による血流障害や繰り返しの機械的ストレスが原因とされる。これらの原因によって後脛骨筋腱不全症となると、歩行の立脚初期における距骨下jt外がえしに対する制動作用も機能しなくなる。そのため、静的支持機構として後足部外がえしを制動する三角靱帯にもストレスがかかるようになり、靱帯の機能不全につながる。

画像所見

単純X線検査では、荷重位足部正面・側面像、後足部撮像、荷重位足jt正面像が必要である。足部正面像では距舟jt被覆角(talonavicular coverage angle)と距骨第1中足骨間角(anteroposterior talo-first metatarsal angle:AP-TIMTA)を、

側面像では距骨第1中足骨間角(lateral talo-first metatarsal angle:L-TIMTA)と踵骨ピッチ角(calcaneal pitch angle)を、

後足部撮像では脛骨軸と踵骨軸のなす角(TB-C角)を計測すべきである。

荷重位足jt正面像では外反型変形性足jt症を確認する。

MRIでは、後脛骨筋腱の断裂状態を確認する。Contiらが報告している後脛骨筋腱の分類では、水平断像で後脛骨筋の腫大を認めるのが1期、引き延ばされ、細くなっているのが2期、完全に信号の途絶を認め、高信号を呈しているのが3期である。

矢状面像では脛骨内果から舟状骨結節間に腱の腫大、高信号域を認める。また、内側lig群ではスプリングlig、三角ligの損傷程度を評価する。

分類

病期分類として、1989年にJohnsonらが報告した3期までの分類に、1997年にMyersonが4期を追加して改変したものを用いられる。

Johnson&Myersonの病期分類

変形の程度と徒手矯正などを元に作成されており、今日でも最も一般的に用いられている。StageⅠは、後脛骨筋腱の損傷はあるが偏平足変形を生じていない状態、StageⅡは徒手的に変形矯正が可能(可撓性あり)な偏平足変形性足jt症を伴う。この分類では、StageⅡと診断される変形の範囲が広いため、BlumannらはStageⅡを前足部外転および回外変形の程度と内側列の不安定性の程度で細分化した分類を提唱している。

BlumannのStageⅡ亜分類

足根洞における疼痛 第1TMTjtにおける底側ギャップ

治療選択

StageⅠとⅡは保存療法が第1選択である。保存療法が3か月間無効な例や後脛骨筋腱の完全断裂例では手術を優先する。StageⅢとⅣは手術療法が第1選択であるが、症状や患者の希望によっては保存療法を行う場合もある。

保存療法

後脛骨筋腱の急性炎症所見が強い際には、免荷やギプス固定による治療を行う。亜急性期から慢性期には、生活指導、装具療法、運動療法などを行う。

内側軟部組織にかかる負荷軽減を目的として、減量を指導する。疼痛が強いときには安静にするよう指示する。アーチサポートや中足骨パッド付き足底挿板の作製などを行う。装具療法として、UCBL(University of California Biomechanics Laboratory)型足底挿板を制作することも多い。UCBL型足底挿板は、アーチサポートと踵部矯正支持部が組み合わさった、硬性プラスチックの足底挿板である。重症例では、内側T-strap両側支柱付き短下肢装具が用いられることもある。運動療法として、急性炎症が消退していれば後脛骨筋の筋力増強訓練(足部内がえし訓練、外側荷重歩行訓練)、下腿三頭筋も含めた筋力増強訓練(つま先立ち訓練)、足底筋などの筋力増強訓練(タオルギャザー体操)も行う。下腿三頭筋の拘縮も伴うことが多いため、アキレス腱のストレッチも指導する。

手術療法

軟部組織手術と骨関節手術に大別できるが、軟部組織手術を単独で行うことはほとんどない。術式は病期に応じて選択する。StageⅡでは、踵骨骨切り内側移動術と長趾屈筋腱移行術を選択し、前足部外転変形を強い症例ではさらに踵立方jt固定術を追加する。StageⅢでは選択的に二関節固定術もしくは三関節固定術を、StageⅣ三関節固定術に三角靱帯再建術もしくは脛骨骨切り術、人工足jt置換術を行う。

長趾屈筋腱移行術

長趾屈筋腱移行術は、長趾屈筋腱による後脛骨筋腱の「補強」が主な目的である。皮切は、足jt内果下端から7~8㎝近位の高さを支点として、緩やかな弧状を描きながら、脛骨後内縁に沿って内果下端を通り、舟状骨結節のやや遠位まで達するものとする。

屈筋支帯を近位側から切開し、後脛骨筋腱を確認する。後脛骨筋腱腱鞘を、遠位方向に舟状骨結節まで切開して後脛骨筋腱より後方を走行しており、腱鞘は互いに独立している。長趾屈筋腱の堅調を遠位方向に切開する。足底内側で母趾外転筋を下方に圧排し、舟状骨結節の遠位内側まで長趾屈筋腱を展開する。さらに、長母趾屈筋腱との腱交差部位(Henry結節)より末梢まで確認する。長趾屈筋腱をできるだけ遠位で切離した後、舟状骨に作成した骨孔に固定する。固定にはinterference screwを用いるが、または骨孔を通した後の移行腱を骨膜や長趾屈筋腱に縫着することが多い。腱固定時には足jt15°底屈、足部15°内反位とする。後脛骨筋腱は完全には切除せず、損傷の強い箇所を切除して長趾屈筋腱に補強として縫着する。

踵骨骨切り内側移動術

踵骨骨切り内側移動術は、外果から約1横指後方に、踵骨長軸に対して直行する約6㎝の皮切を加える。骨切りの角度は踵骨外側壁および踵骨軸のそれぞれに対して垂直とする。ボーンソーで踵骨内側の骨皮質を残した状態まで骨切りした後、幅10㎜の平ノミを挿入して左右に動かすことで骨切り部をやや開大する。その後骨切り部にラミナスプレッダーを挿入してさらに開大し、外側からのぞき込むように確認しながらボーンソーで踵骨内側壁の骨切りを行う。

骨切り後骨切り部を、スプレッダーを用いて開大した状態で約10分間保持することで、内側の軟部組織の伸展を図る。踵骨隆起を用手的に内側へ約8~10㎜平行移動させる。この状態を徒手的に保持しながら、経皮的に中空スクリューのガイドピンを後方より、踵骨隆起部から踵骨前方結節部へ向けて刺入し、仮固定する。イメージ化に良好な整復位が得られていることを確認する。特に踵骨軸位像での確認が必要である。6.5㎜の中空海綿骨スクリューを用いて骨切り部を固定する。通常は1本のスクリューで十分な固定性が得られるとされるが、われわれ生駒らは回旋転位の可能性を考えて、2本のスクリューで固定している。

踵立方jt延長固定術

踵立方jt延長固定術では、外果下方から第4中足骨基部に、踵立方jt面に対して垂直で、足底面に対して平行な4~5㎝の皮切を加える。腓腹神経を損傷しないように注意しながら腓骨筋腱を底側によけ、短趾伸筋を踵骨付着部から鋭的に剥離し、踵立方jtの背側および底側にレトラクターをかけて踵立方jt面を露出する。

立方骨および踵骨の関節軟骨をボーンソーで切除し、軟骨下骨を露出する。切除面にラミナスプレッダー、もしくはワイヤースプレッダーを挿入して踵立方骨間を開大することで前足部外転変形が矯正される。適切な矯正位が得られたところで踵立方間の間隙を計測し、延長量を決定する。1㎝以上の延長にならないように注意する。踵立方骨間に延長量にあわせた移植骨を挿入する。移植骨は腸骨から内板および外板付きのブロック状で採取し、固定には足部用のロッキングプレートを使用する。

三関節固定術

三関節固定術では、内側と外側のアプローチを併用する。まず、外側からアプローチする。外側アプローチでは腓腹神経の損傷を避けるため、腓腹遠位端から第4中足骨基部に向かう約6㎝程度の皮切を用いる。踵骨立方jt延長固定術と同様の皮切であるが、それよりも少し後方に延長する。足根洞の脂肪組織を確認して摘出する。下伸筋支帯を確認し、切除する。端子伸筋を踵骨付着部から踵立方jtを固定する。距踵jtでは、後距踵jtを足根洞から確認する。後距踵jt面を確実に するには関節を十分に開大することが重要であり、われわれはラミナスプレッダーを用いている。踵骨後方から6.5㎜もしくは7.0㎜形の中空スクリュー2本を用いて固定する。

内側アプローチでは、内果前方から舟状骨結節に向かう約3㎝程度の皮切を用いる。この日説は前脛骨筋県のすぐ内側を平行に走る。距舟jtの関節面を確認し、関節軟骨を平ノミなどである程度除去してからスプレッダーを用いて関節を開大し、十分に する。固定には舟状骨結節から3.5㎜もしくは4.5㎜径の中空スクリューを2本使用している。固定後に足根洞を し、距骨外側突起部から踵骨前方突起にかけて骨移植を行い、関節外での固定も併用している。

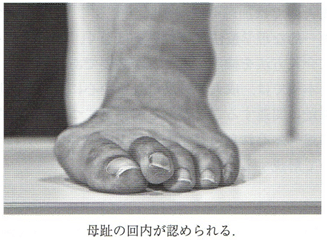

外反母趾

外反母趾は若年から高齢者まで日常よく目にする疾患であり、患者数も多くその治療法も保存治療、手術治療ともに多岐にわたる。しかしながらその病因や増悪因子などいまだ不明な点も多い。このような背景のもと、わが国では日本整形外科学会、日本足の外科学会による『外反母趾診療ガイドライン』が出版され、日常診療のみならず研究の場においても広く活用されている。

基礎知識

疫学

外反母趾は女性に多く、加齢により増加する傾向がある。わが国の高齢者313名の調査では、外反母趾が認められた81名の内訳が、男性13名、女性68名と女性が約84%を占めた。Nixらによるメタ分析では、18~65歳の成人の有病率は23%(男性8.5%、女性26.3%)であり、65歳以上では男性16.0%、女性36%であった。危険因子として、遺伝、BMI、偏平足・回内足、第1中足骨の長さおよび形状、筋のインバランス、腰椎前弯症も挙げられている。

外反母趾と靴および履物

こちらについては、足関節背屈制限を診る上で必要な知識⑥で記述する。

外反母趾と疼痛

外反母趾に関連する疼痛の主な発生部位は、母趾MTPjt内側部(バニオン)、第2・3MTpjt足底部(胼胝)および近位趾節間jt外側部(バニオネット)である。

小児期から思春期にかけては、母趾MTPjt内側のバニオン部痛が中心であり、中高年では、バニオン部痛に加え、第2~5趾の変形、測定の胼胝、リスフランjt痛を訴えることが多くなる。

外反母趾による疼痛は、靴を履いた時の荷重によるものが多い。母趾MTPjt内側部痛は、内側部の骨性隆起とともに前足部の外転により足部の横幅が増大した状態で、トゥボックスが狭い靴やアウターが硬い靴を履くことで、その状態に圧迫が加わり生じる、さらにMTPjt内側部には背側趾神経が奏功しており、内側部に圧刺激が加わることで疼痛やしびれを感知することがある。小趾MTPjt外側部でも、開張足によりMTPjt部が外側に突出し靴に圧迫されることで疼痛が生じる。

外反母趾患者では歩行時に母趾に荷重することができず、足部内側から外側に荷重を経にさせることになる。Hofmannらは、手術予定の外反母趾患者は健常者よりも歩行時の第2・3中足骨頭部への圧が有意に高く、また前足部全体の圧も健常者より高いことを報告している。すなわち、蹴り出し時の足圧中心が中央に偏位し第2・3中足骨頭に荷重が繰り返し加わり、同部位の足底に胼胝が形成され、疼痛が生じることになる。

母趾における外反の底が強くなると、母趾が第2趾の足底に入り込み第2趾を背側に追いやることとなる。

そのため第2趾のMTPjtは伸展し、近位趾節間jtは屈曲するハンマー趾変形を合併することがある。このような状態で靴を履き続けることは第2趾の背側の圧迫が続くことになり、胼胝が形成され疼痛を生じる。

診断と治療

外反母趾の診断および重症度分類にX線画像が用いられており、研究者により重症度の判断に違いがあることや撮影方法の統一に課題が残されているものの、水平面単純X線画像での外反母趾角(hallux valgus angle:HVA) 20°以上が外反母趾と定義され、20~30°を軽度、30~40°を中等度、40°以上を重度としている。その症状は第1中足骨頭が内側に突出した部分(バニオン)の痛みや趾神経障害にとどまらず、基節骨の外転・回内の結果、爪縁が地面や第2趾と接触して生じる爪周囲炎、crossover toe変形での機械的刺激や第2.3趾槌趾、第2,3中足骨頭下の胼胝、あるいは転倒リスクの増大など多岐にわたる。また一方で変形が必ずしも痛みやADLの師匠につながらない場合もある。このため外反母趾治療にあたっては、患者の主訴は何か、治療のゴールはどこにあるか明確にする必要があり、審美的な側面のみで治療にあたるのは慎むべきである。非侵襲的な方法としてフットプリントでの第1趾角度と外反母趾角度は高い相関関係があることや、X線画像での外反母趾角20°はフットプリントでは16°になることからフットプリントで16°以上を外反母趾と判断できることが報告されている。

外反母趾に対する治療の基本は、靴の指導・調整、装具療法、運動療法などの保存療法であり、軽度~中等度の場合は疼痛や変形を軽減・維持することが期待できる。手術適応の目安は、外反母趾角が30°以上で疼痛および変形が高度の場合とされている。

保存治療

適応

外反母趾変形が軽度の症例、変形が高度であっても症状がないか、軽度の症例、手術治療を希望しない症例、手術待機中の症例などに行われる。

方法

靴の指導

靴の指導については、足関節背屈制限をみる上で必要な知識⑥で記述する。

足趾運動

Hohmann体操、母趾外転筋筋力訓練、タオルギャザーがよく行われる運動として挙げられる。Hohnmann体操は幅広のゴムバンドを両母趾にかけてかけて足を開き、母趾を内反させて10秒間程度保持する体操で、母趾の外反拘縮を改善させる目的で行うため、母趾になるべく力を入れずにリラックスさせた状態で行うのがよい。自身の手で母趾を他動的に内反させるストレッチを行うことも他動訓練となる。母趾外転筋訓練はいわゆる足趾じゃんけんのパーを行うもので、足趾を背屈させてできるだけ趾間が広がるように力を込めて母趾を外転させる。タオルギャザーは床にタオルを置き、椅子に座った状態でタオルを足趾でたぐり寄せる運動で、足底内在筋の訓練になる。運動療法におけるエビデンスとしてBrantinghamプロトコルに従った他動運動施行1ヵ月後において、疼痛とfoot function indexが有意に改善したという報告や、母趾外転筋筋力増強訓練においてHVAが30°未満の症例では有意にその角度が改善するとの報告があり、症状改善に一定の効果があると考えられる。

装具

装具には1/2趾間に挟んで母趾を内反させるトゥースプレッダー、変形矯正装具、足底挿板などがあり、患者の症状や状態に応じて使い分けられる。疼痛に関して、Torkkiらは足底挿板装着中疼痛が軽減したが、装具使用終了1年後はその効果が低下したと報告した。変形矯正については効果が期待できないとする報告がある一方、矯正を目的とした装具装着中は矯正効果が認められたという報告もある。いずれにせよ自分の脚のかたちや症状に合わせて装具を選択すべきであり、不適切な装具はむしろ症状を増悪させる可能性があるので注意が必要である。

テーピング

テーピングに関する記述はガイドラインにはないが、簡便な治療法でありさまざまな方法がある。

Formasaらは、テーピングは疼痛や機能、健康状態を改善させると報告している。またAkarasらはプラセボ、アスレチックテーピング、Mulliganテーピングの3群で比較試験を行い、特にMulliganテーピングでHVAの減少や安定性、バランス維持の限界を高めたと報告している。

実際のところ、これらの治療法が単独で行われることはまれであり、通常いくつか組み合わせて治療を行うことで、より治療効果を高めている。Abdalbaryはトゥースプレッダーと運動療法を12週間併用することで、治療後1年経過時でもHVAや疼痛などが治療前より改善を維持していたと報告している。少なくとも一定期間は適切な治療を持続させる必要があるために、定期的に診察して、症状の変化に合わせてそのときに行っている運動のやり方や量、装具の種類や使用頻度などを評価し、治療法を調節していく必要がある。また患者のやる気を持続させるために、治療効果や今後の見通しを十分に説明することも大切である。

手術治療へ移行するタイミング

このような保存治療によっても患者の主訴が改善しない場合、患者が希望すれば手術治療へと移行する。一般的には保存治療抵抗性の症状が2~3ヵ月続いたときに手術を検討することが多いが、日尾は症状や変形が軽度の場合は保存治療により改善することが多いためできるだけ保存治療を行う。中等度~高度の場合は保存治療では変形性矯正は期待できず、症状が一時改善しても再燃しやすい印象があるため、早々に手術治療に移行することが多い。そのほか、高度な変形のため足部にたびたび潰瘍を形成するケースでも手術が促される。

手術治療

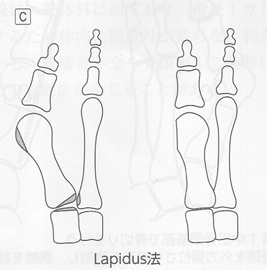

手術治療には大別して第1中足骨の遠位骨切り術、近位骨切り術、骨幹部骨切り術、第1中足楔状関節固定術(Lapidus法)があり、これに必要に応じて基節骨骨切り術(Akin法)、外側軟部組織解離を組み合わせて行われ、非常に多岐にわたる。代表的な手術を記述する。

術式の選択基準は、重症度によっておおよその傾向はあるものの、確固たるものはないのが現状である。日尾は1つの術式に固執することなくいくつかの術式を習熟しておき、症例に応じて無理なく矯正可能と考えられる術式を選択するのがよいという観点から、軽度~中等度は遠位骨切り術、中等度は近位骨切り術、重度や第1中足楔状関節(first tarsometatarsal joint:第1TMT関節)のhypermobilityを認める症例に関してはLapidus法を選択している。いずれの手術においても正常化を目指す項目は①HVA、②第1第2中足骨間角(intermetatarsal angle:M1M2A)、③母趾の回旋、④中足趾節間節(metatarsophalangeal joint:MTPjt)面の適合性、⑤第1-5中足骨頭をつなぐ弧、⑥横アーチ、⑦lesser toeの随伴変形の矯正である。①~④の矯正不足は変形や症状の再発、MTPjtの可動域制限につながり、⑤⑥の破綻はtransfer metatarsalgiaの原因となる。これらのうち⑥以外は直視や術中透視・単純X線である程度容易に客観的評価が可能だが、⑥について、単純X線評価法はあるものの、術中に簡便に撮影できるとは言い難いため、日尾は1~5趾のMTPjtを背屈させた状態で中足骨頭を足底から自分の手で触知して横アーチが形成されているか確認している。横アーチは低すぎるとmetatarsalgiaの原因となり、逆に第1中足骨頭が過度に底屈偏位して横アーチが高くなっても母趾種子骨への圧が高まり痛みの原因となるため、患者にとって適切なアーチ形成が必要となるわけだが、何が適切かは健側が正常の場合は健側単純X線でその感触を記憶しておくことで対応している。

遠位骨切り術

適応

軽度から中等度の変形が適応であり、重度に関してはエビデンスが十分ではない。適応年齢の制限はないと考えられ、日尾は若年者に対しては第一選択としている。

方法

どの術式も長所・短所があり、特定の術式が他の術式よりも明らかに優れているという質の高い報告は見つけられていない。比較的低侵襲で行うことができる反面、骨頭壊死に陥らないように注意する必要がある。Mitchell法、

Wilson法、Hohmann法は骨切り後に回旋の調節ができるものの第1中足骨の短縮が避けられないため、骨頭をやや底側へ偏位させて固定したり他趾の中足骨を短縮骨切りするなどしてtransfer metatarsalgiaを防ぐ必要がある。Chevron法は第1中足骨長を保たれる術式だが短縮させることも可能である。また底側骨切りを長くすることで固定力向上や骨頭壊死回避も見込める。一方、回旋矯正に関しては骨切りを調整する必要があり、やや技術を要する。Distal linear metatarsal osteotomy(DLMO)法は最も低侵襲で、固定用銅線は一部体外に出ており、術後1ヵ月程度で抜去するため体内に固定材が残らない利点がある。しかし、骨癒合不全や骨頭が1/2趾間に脱転するなどの合併症が生じることがある。

近位骨切り術

適応

強力な矯正力が得られるため中程度~重度の外反母趾によく用いられるが、軽度の症例に行っても問題はない。適応年齢も骨端線閉鎖後であれば制限はないと考える。

方法

Mann法は1986年に発表されて以来多くの変法が生まれ、変法も含めて広く普及している術式である。第1TMTjtから遠位2㎝前後のところで骨切りを行い、スクリューやプレートで固定する。近年はロッキングプレートによる固定が多くなってきているが、骨切り部が近位過ぎてプレートが第1TMTjtにかかったり、スクリューが関節内に突出しないように骨切りをデザインすることが大切である。矯正力が大きいとされる反面、中足骨の短縮が必発であるため、遠位骨片を底屈させるなどしてtransfer metatarsalgiaを予防する必要がある。Proximal chevron法は理論的には中足骨の短縮を伴わない。

第1TMTjt固定術(Lapidus法)

適応

中等度から重度の外反母趾、第1TMTjtのhypermobilityや関節症が認められる症例、術後再発例などに行われる。適応外条件は若年の骨端線残存例や若年のアスリート、第1中足骨短縮症などである。このうち第1TMTjtのhypermobilityに関しては、近位骨切り術と遠位軟部組織解離でfirst rayが安定化したという報告や、FaberらのHohmann法とLapidus法を比較して術後8~11年の成績に差がなかったという報告から、hypermobilityは外反母趾の結果であって原因ではない可能性が示唆されており、日尾は今後Lapidus法の適応に関して議論が必要になってくると考えている。

方法

固定材の設置位置によって背側もしくは内側から進入し、第1TMTjtの関節面を切除して第1中足骨を矯正し固定する、原法では第1中足骨基部と第2中速骨基部も癒合させるような骨切りを行うが、第1TMTjtのみ癒合させる変法も広く用いられている。強力な矯正力を持つ反面、第1中足骨の底屈の程度次第でtransfer metatarsalgiaや母趾種子骨部痛を生じるため、適切な横アーチの形成に注力する必要があることと、骨癒合不全に気を付ける必要がある。後者に関しては、力学的に有利といわれている底側設置型プレートが最近国内でも使用可能となっている。

骨幹部骨切り術

適応

これも基本的には近位骨切り術同様、中等度~重度の外反母趾に対して行われることが多いが、軽度で行うことも可能である。適応年齢は制限がないとするものもあるが、日尾は骨端線閉鎖以降を適応としている。また骨質の弱い症例に対しても注意が必要である。

方法

Scarf法、中足骨水平骨切り法は骨幹全体に骨切り部が及ぶのに対し、Ludoff法はおおむね骨間中央までの骨切りである。いずれも内側進入で行い、骨切りの水平面がscarf法は中足骨長軸に沿った方面で、水平骨切り法は足底に対して平行に行う。固定は2~3本のスクリュー固定が一般的である。極力な矯正力をもち、角度や中足骨長の調整が可能な反面、ほかの術式と比べやや皮切が大きくなることや、骨切りの性質上骨片同士の落ち込み(troughing)を生じることがあるため注意が必要である。

後療法

術式や報告によってさまざまだが、拘縮予防の観点から外固定は不要か、行うとしても弾性包帯固定もしくはシーネ固定を1~2週程度でよいと考えられる。荷重に関してはおおむね4~6週程度で全荷重とするものが一般的であるが、最近は早期荷重を行う報告も多い。なお車の運転に関して、McDonaldらは右足の外反母趾術後患者60名に対し車の運転のシミュレーターを使用してブレーキ反応時間を計測した結果、術後6週で被検者の85%が、8週で1名を除く全員が正常の反応時間に戻ったことから、術後8週以降が安全としている。

引用・参考文献

坂井建雄他)監訳:プロメテウス解剖学アトラス解剖学総論/運動器系第3版、医学書院、2019年、1月

根地島誠:外反母趾および偏平足と靴、理学療法 37巻7号 2020年7月、P605~613

生駒和也他):成人偏平足、田中康仁企・編):特集日常よくある足疾患-保存治療を含めた治療法-、関節外科 基礎と臨床 Vol.40 No.1 2021年1月、P45~52

日尾有宏:外反母趾・ハンマー趾の治療法、田中康仁企・編):特集日常よくある足疾患-保存治療を含めた治療法-、関節外科 基礎と臨床 Vol.40 No.1 2021年1月、P25~34

片寄正樹監)、小林 匠他):足部・足関節理学療法マネジメント、MEDICAL VIEW、2020年

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?