むち打ちを診る上で必要な知識⑥手術療法

頚椎前方アプローチ

アプローチの概要

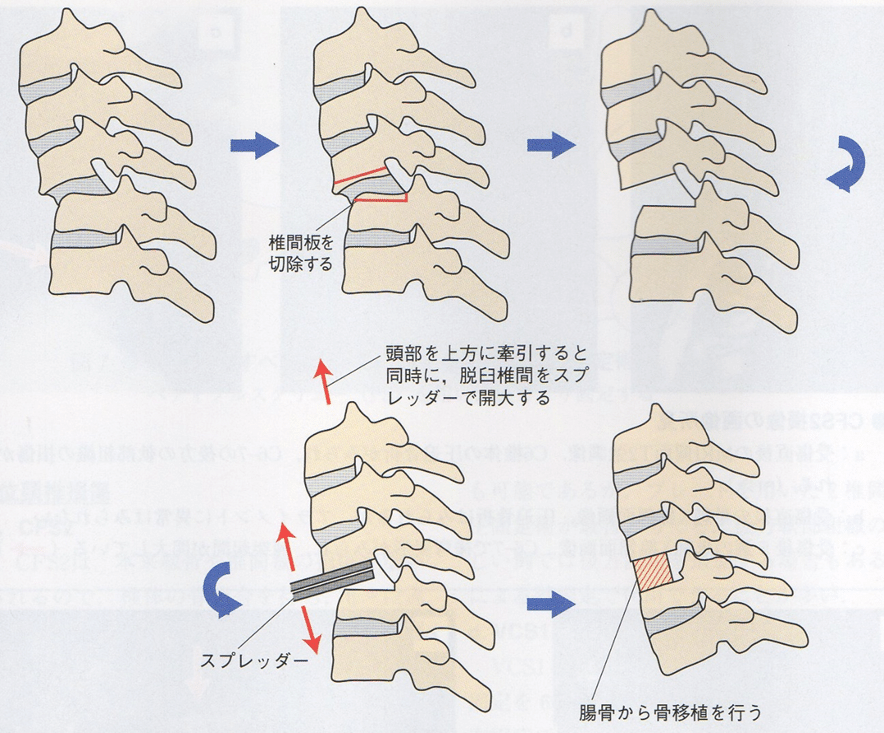

巨大な後縦靭帯骨化や後弯と伴う頚髄症では、前方から脊髄圧迫因子を摘出し脊髄を完全に除圧することが可能な前方除圧固定術が理論的には最良の術式である。

しかし、気管、食堂などの重要臓器をよけて椎体前面に進入し、脊髄を高度に圧迫している骨・軟骨を取り除く手術手技は、難度が高い。

加えて、前方法では、髄液漏や気道浮腫などに対する周術期管理が煩雑であり、術後にハローベスト固定が必要になるなど、後療法が患者の負担になることが多い。

このような前方法が抱える多くの問題点が考慮され、近年などわが国の多くの施設で前方法が避けられる傾向にあり、手技が容易な椎弓形成術が多用される傾向がある。実際に多くの例が後方法で対応可能である。しかし、後方法では対応できない例が存在することも明らかにされてきた。とくに脊髄圧迫が高度な例に対しては、前方法の必要性が強調されるようになってきている。

適応

前方アプローチにより、C3からTh1の椎体および椎間板の展開は可能である。頭側は覗き込みの形になるが、C2椎体までは、通常であれば展開できる。

対象となる疾患・術式は、①頚椎椎間板ヘルニア、頚椎症性脊髄症、頚椎後縦靭帯骨化症に対する前方除圧固定術、②原発性および転移性脊椎腫瘍に対する病巣切除+再建術、あるいは生検、③化膿性脊椎炎に対する病巣掻爬(そうは)+再建術、④頚椎後弯に対する矯正固定術、などである。

アプローチのポイント

①術前準備:画像検査で椎骨動脈の走行および椎体の形状を評価しておく。頚部後屈での脊髄症の悪化の有無を確認しておく。

②体位:仰臥位で頚部を軽く伸展する。頚部を回旋する姿位はとらない。

③ランドマーク:舌骨(C3)、甲状軟骨の上端(C4)、甲状軟骨の下端(C5)、輪状軟骨(C6)を目印とする。

④皮切:固定範囲がC6-C7にかかる場合は、反回神経麻痺の発生を避ける目的で、左側進入で行う。皮膚の皺に沿った横切開で行う。

⑤浅層の展開:広頚筋を横切し、頚動脈三角を展開して椎体に向かう。進入路は、①胸鎖乳突筋の前縁を進入するアプローチと、②肩甲舌骨筋の外縁を進入するアプローチがあり、適宜、選択する。

⑥深層の展開:骨膜下に頚長筋を剥離する。左右のLuschka関節をしっかりと観察することで、椎体の中央を正確に同定できる。自在の開創器のプレードの爪(有鉤)を頚長筋の下にかけて、展開を保持する。

アプローチの実際

①術前準備

血管造影CTの3次元像(3D-CTA)またはCTとMR angiographyのfusion画像で椎骨動脈の走行を評価しておく必要がある。特に、Luschka jtの外縁のどの位置に椎骨動脈が走行しているかは、立体像で直感的に把握しておくべきである。

CTの3次元像(3DCT)または3D-CTAで椎体の形状を立体的に把握しておくと、展開がスムーズに進む。特にLuschka jtの形状の把握が重要である。

頚部後屈での脊髄症の悪化の有無を術前に評価しておく。悪化を生じるようであれば、頚部の後屈の体位を避けるように厳重に注意する。

頚部のポジションを取る前に、頭蓋刺激、四肢筋で導出する脊髄モニタリングでのスパイク波を確認しておき、頚部の体位取りで、電位が低下しないように注意を払う。

②手術体位

仰臥位で、肩甲背部に適度の厚さのパッドを挿入し、頚部を軽く伸展する。

頚部を過度に後屈するのではなく、伸展するという意識が必要である。顔が前面に突き出る。いわゆるsniffing position

が望ましい。この体位であれば、喉頭周囲に緊張がかからず、アプローチがやりやすい。

頭の下にはドーナッツ枕を置く。頚部の下にタオルをロール状に巻いて挿入し、頚椎の前腕が保てるようにする。

頚部を回旋する姿位はとらない。頚部を回旋せずにsniffing positionを取るのが望ましい。

③ランドマークと皮切

舌骨(C3)、甲状軟骨の上端(C4)、甲状軟骨の下端(C5)、輪状軟骨(C6)を目印として用いる。

頸椎側面X線像で舌骨と頚椎椎体の位置関係を把握したうえで、皮切の高位の決定の際に調整を加える。

C6の頚動脈結節がランドマークとしてよく紹介されているが、触れにくい症例が少なくない。特に、下位頚椎で前方骨棘の形成が著しい例では、触れにくい。

皮切は、皮下にエピエツリン加生理食塩水を浸潤させ、皮膚の皺に沿った横切開とする。左側進入か右側進入かは、術者の好みによるが、正中を超える横皮節とし、側方は胸鎖乳突筋の前縁までを目安とする。

④浅層を展開する

広頚筋の筋腹、続いて筋腹を皮切に沿って電気メスで横切する。

横切した広頚筋の裏面を、さらに頭側および尾側方向に剥離して、胸鎖乳突筋の前縁を確認する。

この後、頚動脈三角を展開して椎体に向かうが、この進入路に関しては2種類の方法がある。①胸鎖乳突筋の前縁を進入するアプローチ、②肩甲舌骨筋の外縁を進入するアプローチ、のいずれかを選択する。上位頚椎を展開する際には、上甲状腺動脈の結紮(けっさつ)・切離が必要となる場合が多い。下位頸椎の展開を行う際には、横走している肩甲舌骨筋の切離が必要となる場合が多い。

椎体に達するためには、3つの頚筋膜(深頚筋膜、頚筋膜気管前葉、頚筋膜椎前葉)を順次切開する必要がある。

▶胸鎖乳突筋の前縁を進入するアプローチ

成書に書かれている通常のアプローチであり、解剖がわかりやすく、習得も容易である

胸鎖乳突筋の前縁に沿って頚筋膜(深頚筋膜)を切開する。

筋鉤を用いて胸鎖乳突筋を側方に愛護的に排除し、一方、喉頭の帯状筋群(胸骨舌骨筋、胸骨甲状筋、肩甲舌骨筋)を内側に引き寄せる。

頚動脈の拍動を触知し、頚動脈鞘の内側縁を同定する。

前頚部の臓器(甲状腺、気管、食道)と頚動脈鞘との間に存在する頚筋膜(頚筋膜気管前葉)を、頚動脈鞘の内側縁の近傍で切開する。

頚動脈鞘を胸鎖乳突筋とともに外側に排除する。

食道を筋鈎で愛護的に対側に引いていくと、頚筋膜(頚筋膜椎前葉)に覆われた頚長筋と椎体の前面とが観察できる。

下位頚椎(C5-C6高位、C6-C7高位)の展開を行う際には、横走している肩甲舌骨筋に遭遇することが多い。必要であれば、これを切離する。

剥離鉗子で肩甲舌骨筋の周囲を剥離し、肩甲舌骨筋を持ち上げながら電気メスで筋腹を切開する。

▶肩甲舌骨筋の外縁を進入するアプローチ

肩甲舌骨筋の筋腹表面の頚筋膜(深頚筋膜)を電気メスで切開して肩甲舌骨筋を露出する。

肩甲舌骨筋の外縁を頭尾側方向に展開する。

C3-C4高位、C2-C3高位へ進入する際には、舌骨付着部付近まで展開が必要となる。

肩甲舌骨筋の外側から指で椎体前面を触れ、近郊で喉頭・食道を内側に引く。

網様組織に囲まれて横走する動静脈を露出する。横走する上甲状腺動脈は結紮・切離する。

尾側は肩甲舌骨筋と胸鎖乳突筋の間を展開する。

鉤を内側、外側、頭側にかけて椎体前面を露出する。

⑤深層を展開する

頚筋膜(頚筋膜椎前葉)を切開して、頚長筋および椎体の前面を露出される。

頚長筋の内旋を電気メスで椎体まで切り込み、骨膜下に頚長筋を外側に剥離する。

自在開創器(山崎らはトリムライン開創器を愛用している)で展開を保持する。この際、プレードの爪(有鉤のものを使用)を頚長筋の下にかけて、食道を直接引かないように心がける。頭尾側を引くための自在開創器のプレードの爪は無鉤のものを使用する。

⑥閉創する

目的とする手術操作を行った後、術野の止血を確認する。特に、結紮・切離した血管からの出血がないことに注意を払う。

椎体上にサクションドレーンを留置する。

横切した広頚筋を3-0吸収糸で縫合する。

皮下組織、皮膚の順に縫合する。

▶後療法

カフリークテストを行い、気道周囲の浮腫が著しくないことを確認して抜管する。

山崎は、1椎間および2椎間の通常の前方除圧固定術であれば、当日に抜管するようにしている。一方、3椎間より長範囲の前方除圧固定術の場合は、術後の再送間のリスクを考慮し、翌日以降の抜管とする場合が多い。

▶まとめ

頸椎前方のアプローチでは、喉頭・食道などの臓器、血管、神経など、術中の損傷を避けなければならない組織が数多く存在する。また、術後の気管浮腫などのリスクもあり、手術は愛護的に、しかも、できる限り時間をかけずに行う必要がある。

この意味で、後方アプローチに比べて、より細心の注意が必要で、難度も高い。

しかし、前方法の手術でなければ対応できない症例は確実に存在する。脊椎外科の専門医にとっては、習熟しておくべき必須の手技である。

他に、前方アプローチで行う術式は以下のものがある。

頭蓋頚椎移行部前方除圧再建術:経口および下顎骨縦割法

歯突起骨折接合術:前方スクリュー固定

頚椎前方除圧固定:プレート使用による

前方経由の頚椎椎弓根スクリュー固定

詳細は、成書を参考いただきたい。

後頭骨頚椎後方アプローチ

アプローチの概要

後頭骨頚椎後方アプローチは、後方からの頚椎手術すべてに用いられる。

後方正中から項靱帯の中で進入する。筋腹が露出しないように靱帯の中を剥離する。

外側への剥離範囲は、除圧のみか、固定術を併用するかによって異なる。

頭蓋骨を固定範囲に含むときには、後頭骨も骨膜下に剥離する。

環椎後弓の外側には静脈が露出することが少なくなく、損傷すると止血に難渋する。

▶適応

頚部脊髄症に対する椎弓形成術や神経根症に対する椎間孔拡大術などの除圧術

頚椎不安定症に対する後方固定術や環軸椎不安定性に対する環軸椎あるいは後頭骨-頚椎後方固定術など。

▶アプローチのポイント

①体位:腹臥位とする。頭部の支持は、頭蓋固定ピンあるいは顔面支持器具で行うが、頭蓋固定ピンかハローリングによる固定が術中の姿位変化がなく安全である。

②マーキング:術前に棘突起に針を刺す方法は、リスクもあり勧められない。環軸椎を剥離する場合にはレベル確認は容易である。下位頚椎では、術中に棘突起を鉗子で把持してX線撮影を行い、手術高位を確認する。

③皮切:項部正中縦切開とする。後頭骨-頚椎固定術では外後頭隆起からの正中切開となる。

④項靱帯の中を棘突起まで切開・進入する。棘突起・椎弓から骨膜下に傍脊柱筋を剥離する。固定術を併用しない場合には、椎間jtを破壊しないように注意する。

⑤環椎外側の怒張した静脈は、出血すると止血すると難渋するのでコットンシーツなどで保護する。

⑥洗浄後、持続吸引ドレーンを留置して閉創する。

アプローチの実際

①手術体位

股jt・膝jtを軽度屈曲位とした腹臥位とする。一般的には4点フレームに体幹を載せて頭蓋ピンにより頭部を固定する。

麻酔導入後(挿管後)に体位を取るが、背臥位から腹臥位への体位返還時に頚椎は不安定である。頭部を軽度牽引しながら、体幹と一定の位置を保ったままで体位変換する。十分な人数で行わないと、体位変換時に頸椎姿位が変化するので危険である。

X線により頚椎アライメントを確認する。後頭骨-頚椎の固定では固定角度により術後のADL障害が生じることを考慮し、術前計画で決定したアライメントに調節する。日常生活で通常とっている姿勢での側面X線像がアライメントの参考となる。

術前の不安定性が強く麻酔導入前からハローベストを使用している場合には、気管支ファイバー使用下での挿管となる。相姦後ハローベスト装置のまま腹臥位とし、ハローリングを手術台に紐などで固定し、X線でアライメントを確認した後にハローベストの後方部分を除去する。

ハローベストの後方部分を除去してからは、体幹を浮かせたり動かすことは危険である。

②皮切

皮切は項部正中縦切開である。後頭骨-頚椎固定術では外後頭隆起からの正中切開となる。

外後頭隆起、軸椎棘突起を触れて皮節部を決定する。

③椎弓を展開する

皮下脂肪の下で白く見える中央の線が項靱帯である。これを電気メスで切開する。項靱帯(中央)を左右に外れると筋肉が見え、出血も増える。

固定術を要するような不安定頚椎では、骨から筋肉を剥離する操作で下方(前方)への力がかかる。これでアライメント変化や脱臼が生じる可能性があるために、コブやラスパトリウムによる剥離は下方への力がかからないように注意するか、電気メスでの剥離とする。外側方向への力はあまり問題とならない。

棘突起先端の剥離では、付着する筋肉がばらばらにならないように付着部を骨から一塊として剥離する。棘突起先端が外側に張り出している部分や2つに分かれている部分では、裏側(腹側)の剥離も丁寧に行う。

椎間jtの関節包は、固定椎間に含まれる場合には切開して関節面が見える状態とするが、椎弓形成術など固定術を伴わない場合には温存する。

④環椎後弓周囲を展開する

後頭骨の剥離では、骨に接するように電気メスを当て、中央から20㎜程度外側へ剥離する。

環椎後弓の剥離では、中央部から外側へ10㎜程度剥離する。電気メスやラスパトリウムを使用するが、外側には怒張した静脈や走行異常の椎骨動脈も露出してくることを予想する。

外側への剥離では、筋鉤の先を利かせて筋肉をゆっくり外側に引き、骨と筋肉の境界の白い線維性組織をメスまたはハサミで慎重に切離する。

環椎後弓外側の静脈を損傷した場合には、浴び点®やインテグラン®などの止血材を当て、その上からコットンシーツで押さえて圧迫止血する。損傷部が大きい場合には、アビテン®を血管内に挿入して押さえるという方法も提唱されている。

⑤閉創する

一般的には持続吸引ドレーンを留置して閉創する。

棘突起に付着していた筋肉を左右から寄せて縫合すると、死腔を減らすことができる。

項靱帯の部分で切離した筋膜を、丁寧に縫合する。

▶後療法

後頭骨-頚椎固定術の場合、呼吸状態が悪くなったときの再挿管は容易ではない場合がある。抜管は麻酔が完全に覚醒してからが望ましいため、挿管のまま術後管理となることがあるので、集中治療室(ICU)の使用も検討する。

術後の固定や離床時期は、術式によって異なるが、一般的には手術翌日あるいは翌々日に起立・歩行とする。硬膜外出血が止まっていない場合には、ドレーンを留置したまでの離床を考える。

他に、後方アプローチで行う術式は以下のものがある。

後頭頚椎固定術

Magerl法

Brooks法

環椎外側塊スクリュー法

片開き式脊柱管拡大術

頚椎椎弓形成術:棘突起縦割法

頚椎椎弓形成術:傍脊柱筋温存棘突起

縦割法(選択的椎弓切除術)

頚椎椎間孔拡大術

頚椎椎弓根スクリュー固定

頚椎椎間関節貫通スクリュー固定

詳細は、成書を参照いただきたい。

引用・参考文献

戸山芳昭総編:整形外科手術イラストレイテッド 頚椎・胸椎の手術、中山書店、2018年、6月

戸山芳昭他)監修:整形外科専門医になるための診療スタンダード1 脊椎・脊髄、羊土社、2008年、4月

菊地臣一編:脊椎手術解剖アトラス、医学書院、2017年、5月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?