OCDを診る上で必要な知識⑥手jt・手指、肩jtからの影響

手jt・手指把握機能低下による肘jtへの影響

日常生活で上肢を使用する際、力発揮だけでなく、巧緻性も含めた把握が必要となる。外側上顆炎のシステマティックレビューによると、20kg以上の物を持つ作業や1㎏以上の道具を使った作業、繰り返しの手作業が仕事に含まれる場合などに外側上顆炎が発生しやすいとされている。物を把握する際、手jt固定のため、手jt・手指伸筋が強く活動するが、上肢の細かい作業にも近位関節である手jt安定性と遠位関節である手指の動的可動性が重要となる。

手jt・手指把握機能は日常生活だけでなくスポーツにおいても、力を伝達する作用に加え、高度な巧緻性が要求され、パフォーマンスを発揮する上でも重要な役割を担う。テニスでは、フォアハンドにおいてもバックハンドにおいてもインパクト時に手jt背屈位となり、手jt背屈位での安定性が重要となる。手jtの安定性には橈側手根伸筋の機能が重要となる。オーバーヘッドスポーツである投球動作では、ボールリリース直前まで手jtは背屈位であり、リリース直前50msに手jt掌屈および手指屈曲トルクが最大となる。関節は軽度屈曲肢位となり、ボールに対して指先とPIPjt部がリリースの瞬間まで接触し続ける。手jt掌屈筋であるFCUとPIPjt屈曲筋であるFDSは、肘外反ストレスに抗する動的安定化に寄与しており、手jt・手指把握機能が低下した状態でのスポーツ動作遂行は、肘jtへの負担を増大させ障害の原因となりうる。

概要

把握動作において、ECRBは肘jt・前腕肢位に関わらず活動し、手jtの安定性に関与する。手jtの肢位の影響をみた報告によると、手jt背屈位ではECRBの活動割合が高まる一方、手jt掌屈位では尺側手根伸筋の活動割合が高まる。また、外側上顆炎患者では把握動作時のECRBの活動割合が低下することや症状の長期化により、手jt背屈時、ECRBだけでなく、肘筋の前活動が遅延することが言われている。外側上顆炎の理学療法マネジメントにおいては、手jt背屈位での安定性機能が重要となるといえる。

テニスのストロークで最も力発揮が必要となるインパクトにおいても、手jtは背屈位となる。フォアハンドストロークにおいては、ボールに回転をかけるため手jt撓屈運動を行う。また、フォアハンドストロークには回内運動も伴う。手jt回内外軸は尺側にあるため、手jt尺側の安定性も重要となる。手jt回内運動を行いながら撓屈を行うためには、尺側小指(小指・環指側)での強い把握機能に加え、橈側手指(母指・示指)によるラケット面の調整も要求される。

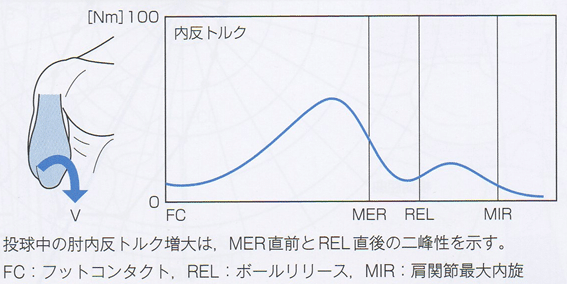

一般的に、投球障害肘は投球中に繰り返し加わる外反ストレスによって生じると考えられている。Fleisigらんぼ三次元動作解析では、肩jt最大外旋(MER)直前に64±12Nmの内反トルクが肘jtに加わることが報告されており、他の研究では120Nmとの報告も存在する。また、ボールリリース後にも内反トルクの増大がみられ、二峰性を呈することが報告されている。

Solomitoらはリリース以降の内反トルクに着目し、その大きさは33.7±10.8Nmとした。遺体を用いた研究では、34.2Nmの外反ストレスで肘UCLが破断するという報告があり、肘90°屈曲位での外反ストレスへ抗するUCLの貢献度は54%であるとの報告をもとに考えると、MER直前に加わる外反ストレスはUCLの張力限界を超えた数値であることを考えられる。一方で、ボールリリース後の肘の屈曲角度は20~30°程度であり、骨性の制動性も高く、UCL張力を超えることはない。投球中の手指の力は、MER直前はすべての指で、ボールリリース直前は示指と中指で増大することが報告されている。加えて、リリースの瞬間までPIPjt部がボールに接触し続けることからも、UCL表層に連なるFDSの強い収縮が起こることが推察される。

超音波診断装置を用いた研究では、投球動作を模擬した肢位(肩jt外旋90°)での肘外反不安定性を調査し、最大把握をした際に有意に改善が得られたことを報告している。これらの報告をもとに考えると、投球動作中、特にボールリリースにおける手指の把握機能は、外反ストレスを減じるために重要な役割を果たすと考えられる。肘jtに加わる多大な外反ストレスを減ずるためには、UCLを補強する屈曲回内筋群の機能が重要であると考えられる。

手jt背屈位安定化機能

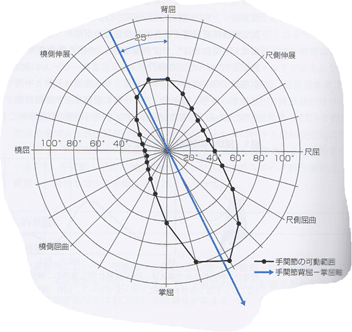

手jt安定化機能には舟状骨の安定性が重要となる。手jt過背屈や軸圧により舟状骨の不安定性が生じると、舟状骨は掌屈位となり、手jt安定性が低下する。手jt背屈・掌屈軸は解剖学的な軸から25°程度傾いており、背屈時には撓屈、掌屈時には尺屈を伴った方が、可動範囲が広い。

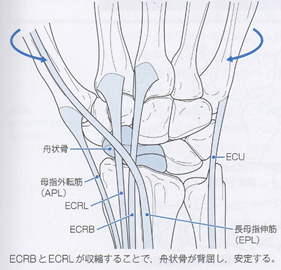

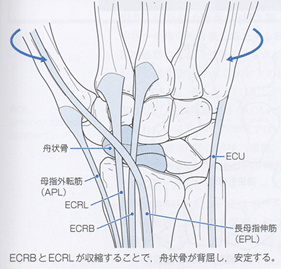

また、手jt背屈時には副運動として舟状骨が撓屈することから、手jtの安定化には舟状骨の撓屈・背屈位保持が重要となる。舟状骨の動的安定化には、ECRLとECRBが寄与しており、示指・中指中手骨基部より月状骨を介して舟状骨を背屈させ、手jtの安定性を向上させる。

また手根骨が過回内すると舟状骨と月状骨間が離開し、舟状骨が不安定となる。手jt過回内を抑制する筋には長母指外転筋、ECRL、FCUがあり、手jt過回外を抑制する筋にはFCR、ECUがあり、共同収縮により手jtを安定化させる機能を有する。

手jt尺側安定化機能

手jt尺側には三角線維軟骨複合体(TFCC)が存在し、手jt尺側や遠位橈尺jtの静的安定性に関与する。TFCCは撓屈で緊張するが尺屈により弛緩し、さらにTFCC損傷が生じると、尺屈でTFCCが挟み込まれる異常運動を呈し不安定性が増大する。

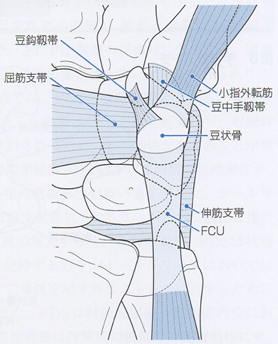

手jt尺側の動的安定性には豆状骨に付着する筋がその役割を担う。

なかでもFCUは上腕骨内側上顆、尺骨肘頭から起始し、豆状骨、豆中手靱帯、有鈎骨、小指中手骨底に停止する筋で、手jtを回外位に保持する役割や、手jtを掌屈させる際に豆状骨や豆中手靱帯で形成されるレバーを引くような役割を担う。加えてFCUの走行はUCLと同方向であり、肘外反ストレスに抗する作用を持つ。

動的安定化に重要なFCUの機能を最大限に発揮させるためには、豆状骨の安定性を確保することが欠かせないが、そこでキーとなるのが小指球の筋である。小指球の筋は、小趾外転筋、短小指屈筋、小指対立筋、短掌筋の4つから構成される。特に小趾外転筋は豆状骨から起始し、FCU腱と豆状骨を介して筋連結する。小指外転筋の機能不全は、豆状骨の不安定性を惹起し、FCUの機能低下を招く。小指外転筋は、短小指屈筋、小指対立筋とも連結しており、さらに屈筋支帯を介して母指対立筋を介して母指対立筋とも連結をもち、手部の横アーチの形成、維持に重要な役割を担う。FCUの機能低下がみられる場合には、小指外転機能や小母指対立機能を詳細に評価する必要がある。

手根骨横アーチ(母指・小指対立機能)

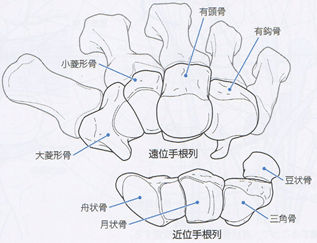

手根骨横アーチは掌側に凹型をしている。手根骨アーチは遠位列と近位列からなり、

遠位に比べ近位でその可動性が高い。また手根骨アーチ幅が狭くなるほど、手根管の面積が増大することが知られている。舟状骨結節・大菱形骨結節で形成される橈側手根隆起と、豆状骨・有鈎骨鈎で形成される尺側手根隆起との間に張る屈筋支帯(横手根靱帯)は、手根骨横アーチを形成するのに重要な役割を果たす。近位横アーチを形成する横手根靱帯はFCU腱内にある豆状骨と結びつき、この筋の緊張によりアーチが高くなり手根骨の剛性が高まる。動的なアーチ保持機能として母指球筋、小指球筋の機能も重要となる。母指球筋・小指球筋の機能低下がみられると、対立機能不全を招き、横アーチの形成が不十分となり、ボール把握動作に支障をきたすことが考えられる。

手指把握機能

握力発揮は手jt背屈位(15~30°)で最大となると言われる。前述のとおり、手指の把握には手jtの安定性が重要であり、また、手根骨アーチが機能することで手内在筋の活動が高まる。FDSおよび深指屈筋も手指把握機能を担う。FDSは上腕骨(内側上顆、尺骨粗面の内側)、橈骨上前部から起始し、示指~小指中節骨底に停止する筋で、主にPIPjt

の屈曲時に作用する。屈曲回内筋群のなかで外反ストレスに抗する貢献度が最も高いとする報告もあり、肘jt理学療法マネジメントの観点では、FDSの役割が重要となる、解剖学的にはFDSは、その直下にUCLが存在し、深層はUCLと硬く癒着し、収縮時にはUCLのAOLが牽引されるため、組織弾性が高まることが報告されている。この研究では、肘jt屈曲20°ではすべての指の組織弾性が、肘jt屈曲90°では示指、環指、小指の組織弾性が高い値を示した。ボールリリース時の示指・中指のPIPjtは軽度屈曲位であり、ボールに加わる指の力はMER直前とボールリリース直前で増大する。これらより、FDSは投球動作中のMERにおいてはボールを把持する力を、ボールリリースにおいてはボールを押し込む力を発揮しつつ、二峰性を示す外反ストレスに抗するために機能していることが考えられる。また、FDSは肘jt屈曲・前腕回内位において把握動作時に活動が低下し、深指屈筋は肘jt伸展位での把握動作にて、より活動割合が増加する。深指屈筋は把握動作におけるFDSの補助も担うことが考えらえる。

FDSの手指による独立性について、Butlerらは、運動単位の観点より、示指・中指は独立した屈曲が可能なのに対し、環指・小指は共同して屈曲することを明らかにした。深指屈筋の独立性は、示指・中指・環指は隣り合う手指とわずかに協働するものの独立して屈曲可能なのに対し、小指は環指と共同して屈曲するとされた。前述したテニスにおける尺側手指(小指・環指側)での強い把握機能には、このFDSおよび深指屈筋の環指と小指における共同把握機能が重要となる。

各種機能評価

●肘jt・前腕

静的評価として、肘jt伸展時の外反アライメントと前腕内側部の筋委縮の有無を視診にて評価する。

さらに動的評価として、FCU・FDSの筋力を徒手的に評価する。FDSは、各指PIPjt屈曲位醫でPIPjt遠位に抵抗をかけ、その際の筋力を評価する。特に外側上顆炎では環指および小指のPIP屈曲抵抗を評価し、尺側での把握機能を評価する。

また、野球肘においては、背臥位で肘外反ストレスを加え疼痛を誘発した後に、小指屈曲・尺屈および各指を把握させ再び外反ストレスを加えた際の疼痛の変化を評価し、疼痛が減弱ないし消失するようであればFCU・FDSの機能低下を疑う。

加えて、手jt背屈抵抗運動を行い、手jt背屈位での安定性を評価する。

筋力発揮に左右差がみられる場合には、橈骨に対する舟状骨のはまり込み低下や前腕伸筋群機能不全を疑う。

●手jt・手部

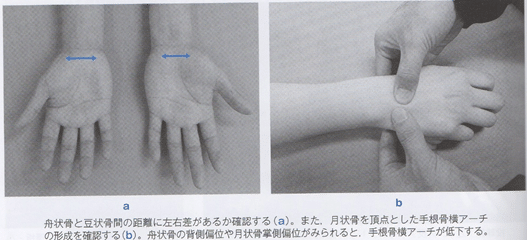

静的評価として、手jtのアライメントを評価し、尺屈位アライメントの有無を視診にて確認する。また手根骨横アーチの状態を視診および触診で評価する。

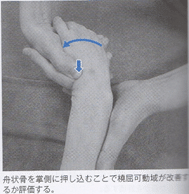

次に手jt背屈可動性を確認し、舟状骨の掌側への可動性を評価する。

加えて、撓屈可動域を評価する。手jt撓屈の正常可動域は、25°とされる。制限がある場合は舟状骨を掌側に押し込むことで撓屈可動域が改善するか確認し、

改善が得られるようであれば舟状骨の背屈への偏位を疑う。

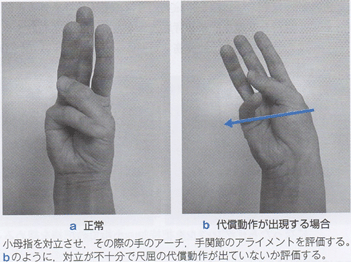

●母指・小指対立機能

静的評価として、小指球の筋委縮の有無を視診にて確認する。また、小母指を対立させ、その際の手のアーチ、手jtのアライメントを評価する。

小指球筋の機能不全を有している場合、手関節は尺屈・背屈位を呈することが多く見られる。さらに、小母指を対立させた状態で、抵抗負荷を小指と母指に加え、その際の筋力を評価する。手指把握機能の後に、ボールの握り方を評価し、母指尺側での握りか否かを評価する。

手jt・手指把握機能障害の治療

概要

肘jt障害に関与する手jt・手指把握機能障害に対する治療の目標は、手jtアライメントの修正と手jt背屈・撓屈可動性の改善、手jt背屈位での安定性獲得、手指把握機能としての近位横アーチの形成と小母指対立機能の獲得、肘外反に抗するFCU・FDS機能の獲得である。手jt・手指把握機能が主な問題となっている場合、まず舟状骨のアライメント改善を行い、その後で手根骨アーチに対しアプローチし、手jt伸展抵抗や肘jt外反ストレスに抗する機能の獲得を目指す。

各機能障害に対するアプローチ

●手jt機能の改善

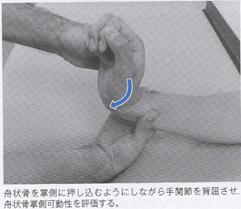

撓屈制限を認め、舟状骨を掌側へ押し込むことで撓屈制限が改善する場合、同様の方法でROMエクササイズを行い、

セルフROMエクササイズを処方する。

撓屈制限を改善した後に、舟状骨の掌側モビライゼーションを行いながら、背屈可動性を改善させる。

●手根管横アーチの獲得

手の近位横アーチを形成する目的で、小母指対立運動を行わせる。その際、手jt尺屈・背屈が起こらないように誘導し、困難であれば反対側の手で補助しながら対立運動を行わせる。

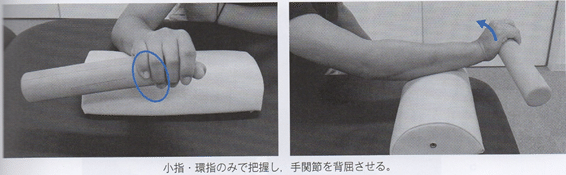

対立運動は指尖同士を合わせるのではなく、手掌に縦皺が出来るように近位横アーチの形成を意識して行わせる。機能が改善してきたら、徐々に対側の手の補助を外し自動運動で行う。次に対立を把持しながら手jt背屈運動を行い、手内在筋の強化と手根骨アーチを保持した状態での手jt伸筋トレーニングを実施する。

●肘jt・手指把握機能

手jt・手部アーチ機能障害を改善させた後、肘jtと手指機能を連動させながら把握機能のトレーニングを行う。まず環指・小指での把握動作を行い、手jt背屈運動を組み合わせることで、尺側把握機能と手jt伸筋機能の向上を図る。

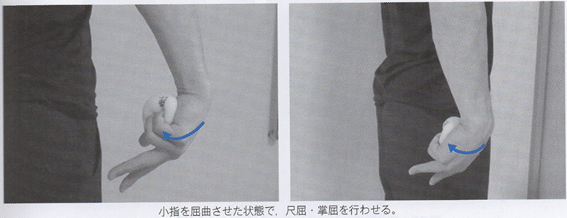

FCUのトレーニングは、小指球筋を働かせて豆状骨を安定させた状態で行うことが望ましい。導入段階としては、小指を屈曲させスポンジを把持させた状態で尺屈・掌屈運動を行わせる。

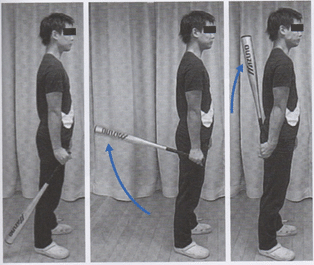

無理なくできるようになったら、ダンベルを把持し、小指での把持を緩めることなく負荷を上げて実施していく。また、並行してバットを把持させ尺屈で持ち上げるトレーニングを行わせる。

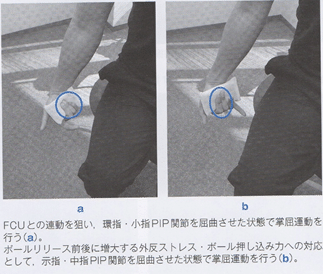

FDSのトレーニングは、PIP屈曲を意識した状態で行わせる。FCUとの連動を狙い、環指・小指PIPjtを屈曲させた状態で掌屈運動を行わせる。また、ボールリリース前後に像だしする外反ストレス・ボール押し込み力への対応として、示指・中指PIPjtを屈曲させた状態でも掌屈運動を行わせる。

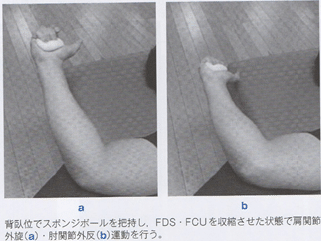

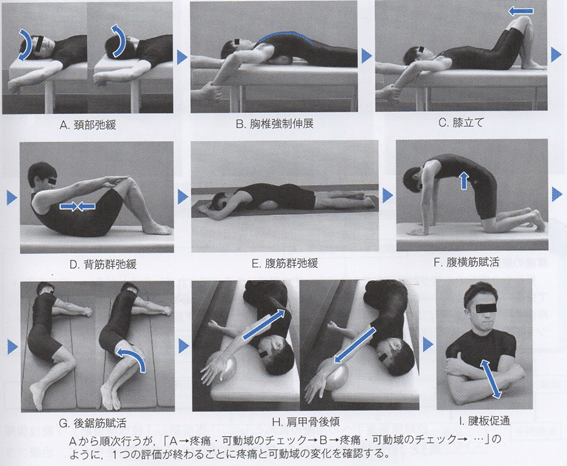

FCUと同様、スポンジからダンベルへと負荷を上げていく。最後に、複合動作のトレーニングとして、背臥位でスポンジボールを把持し、肩jt90°外転位・肘jt90°屈曲位での肩jt外旋・肘jt外反運動

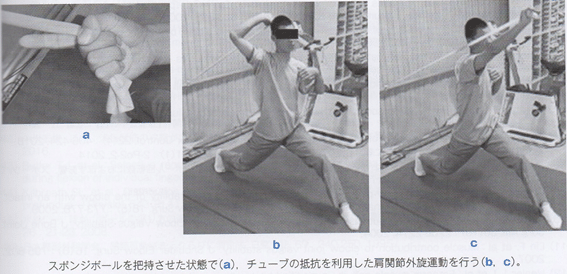

や、投球動作を模擬した肢位でチューブの抵抗を利用した肩jt外旋運動、

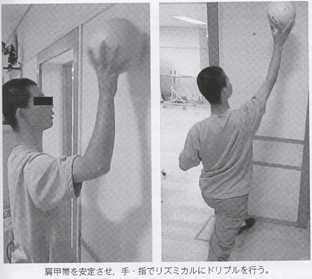

遠心性収縮も含めた壁ドリブル

を行い、実際の動作に近い形でトレーニングを行っていく。

肩複合体・胸郭可動性障害による肘jtへの影響

下肢・体幹における不良なコンディションや姿勢異常、不良な投球フォームは、投球動作中のメカニズムストレスを増大させる。そのため、投球障害肘のリハビリテーションや肘jt障害の発生予防には、下肢・体幹のコンディショニングが重要である。

上肢運動における下肢・体幹からの影響については、投球動作だけではなく、肩jtの挙上や外転、外旋運動など、単純な運動においても影響を受ける。特に円背など不良な姿勢では、肩甲骨運動が阻害され、上肢運動に支障をきたす。

基礎的知識

概要

●姿勢による上肢運動への影響

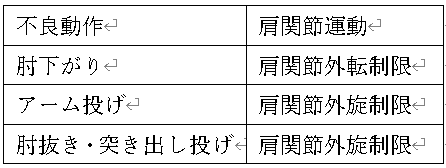

投球動作において、肘jtへのメカニカルストレス増大については、MER時における、いわゆる「肘下がり」や加速期からボールリリース時における「肘抜き・突き出し」投げ、「アーム投げ」などが挙げられる。

上の表の通り、肘jtへ過荷重を生じさせるいずれの不良動作においても、肩jt運動と密接に関わりがある。つまり肘jtに着目した不良な投球動作を修正するには、肩jt運動の改善が重要である。

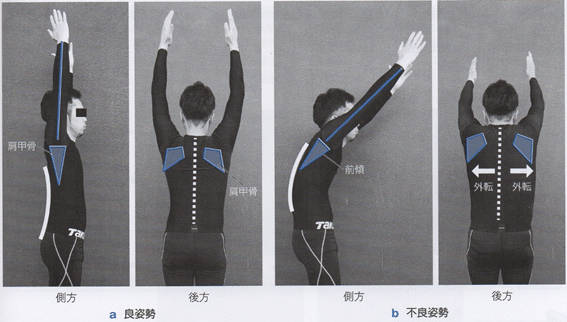

●良姿勢、不良姿勢が上肢運動(特に肩jt)へ及ぼす影響

良姿勢における上肢挙上運動では、肩甲骨は後傾、内転し、スムーズな挙上運動が可能となる。一方、円背などの不良姿勢では、肩甲骨は前傾、外転し、挙上制限をきたす。

不良姿勢が肩甲骨に影響を及ぼすため、挙上動作だけではなく、投球動作に必要な外転運動(コッキング初期のテイクバック)や外旋運動(MERでのしなり)にも影響をきたす。

姿勢と投球障害肘との関係性については、少年野球選手264名を対象とした調査で、胸椎後弯角の増大(30°以上)が肘jt内側障害の危険因子と報告されている。つまり胸椎後弯姿勢の選手においては、肩jt外旋運動が制限され、肘jt内側障害につながる可能性がある。また、中学生60例、高校生108例を対象に、スパイナルマウスを用いて、両上肢下垂、最大挙上における胸椎後弯角および腰椎前弯角、その変化量を比較した調査では、中学生において、下垂時での腰椎前弯角、その変化量を比較した調査では、中学生において、下垂時での腰椎前弯角が肘障害群において有意に高値であり、いわゆるスウェイバックのような姿勢が肘jt障害を引き起こしている恐れがある。高校生では、挙上時における無意識下での胸椎伸展制限が肘jt障害と関係がある可能性がある。以上のように、小・中・高校生において、不良姿勢が投球障害肘を誘発している恐れがある。

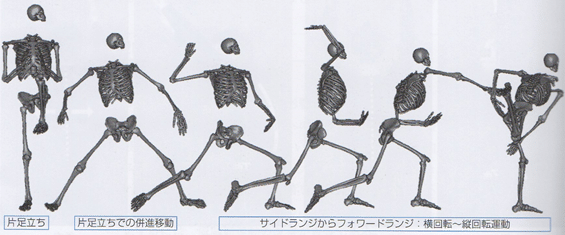

●不良姿勢での投球動作

不良姿勢は静的な立位においても肩jt運動に制限をきたす。肩jt運動に制限が生じると、投球動作中に肘下がりなど不良な動作へとつながる恐れがある。さらに投球動作において、ワインドアップ期は片脚立ち、フットコンタクトにかけては片足立ちでの並進移動が行われている。フットコンタクト後には、サイドランジからフォワードランジへの回転運動が行われるため、体幹を安定させながら高速な運動が投球時に要求される。

そのため、安定立位において肩jt運動に支障をきたしている選手であれば、投球動作中ではさらにその影響が大きくなる可能性が高い。

評価

概要

●評価の流れ

まずは、選手の主訴である「肘jt痛」の状態を詳細にチェックする。その後、肘jt痛が発生している要因を全身から探索し、筋緊張や姿勢の改善を行うことで、各部位からどの程度影響を及ぼしているのかを評価する。

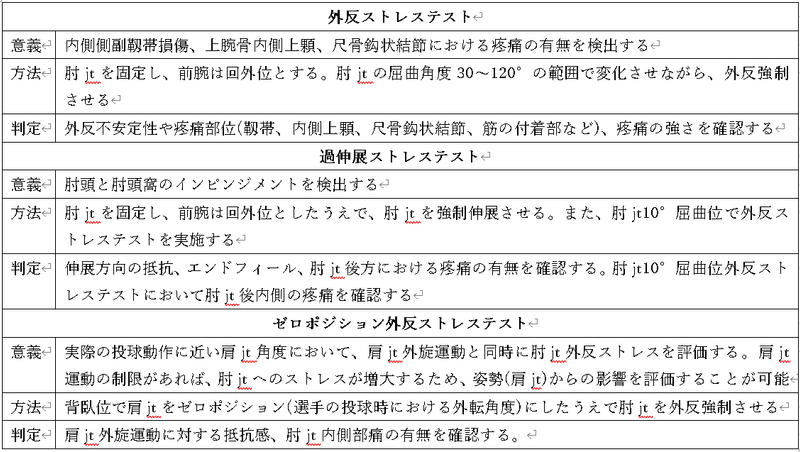

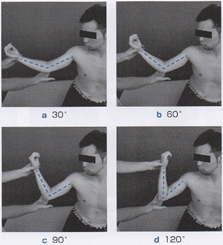

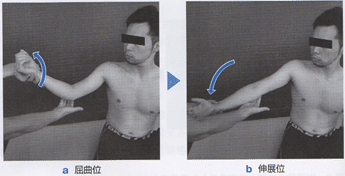

現状の疼痛把握:結果として生じている肘jt痛の確認

肘jtのどの部位に、どの程度、どのような疼痛が生じているのかを評価する。理学所見として、肘jtの内側と後方のストレステストを下記の表に示す。

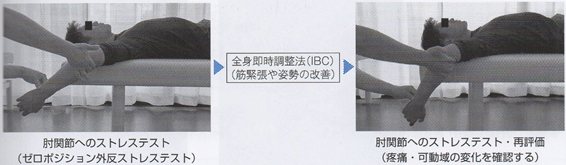

●IBC

野球肘の選手は肘jt痛を主訴とし、上記のストレステストが陽性となるが、その要因として、肩jt外旋可動域制限が挙げられる。しかし、前述のとおり、肩jtは姿勢など全身からの影響を受ける。そのため安易に患部である肘jtや肩jtへアプローチする前に、股jt・体幹が上肢に及ぼす影響を除外する必要である。

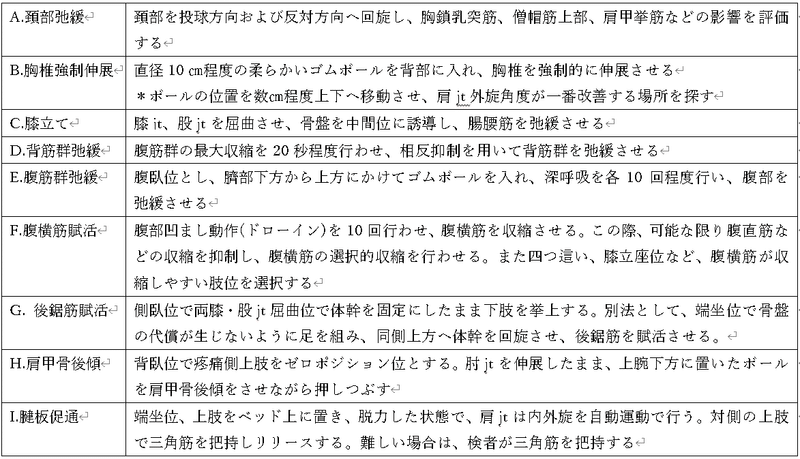

肩jtへ影響を与える要因を調べるために全身をスクリーニングする方法として、IBCが有用である。IBCのコンセプトは、筋緊張を調整し、姿勢異常を改善することである。

●IBCの実際

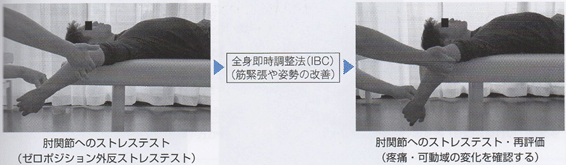

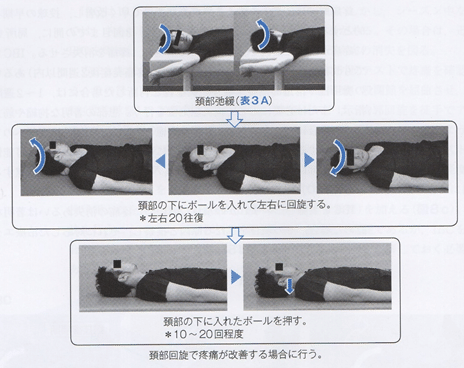

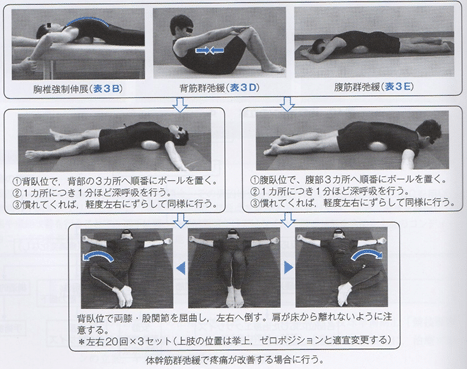

IBCは、頚部、体幹(腹筋群、背筋群)、股jtの筋緊張を調整する9項目から構成される。

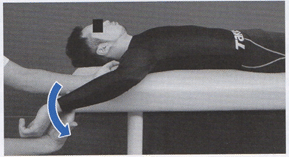

A~Eにおいては関節のアライメントや相反神経支配を促進して筋緊張を調整する。FとGに関しては筋収縮を行い、筋を賦活させる。HとIでは、肩甲帯、GHjtへのアプローチを行う。手順としては、ゼロポジション外反ストレステストによって疼痛をチェックし、その後IBCの各項目を20~30秒程度を行い、再度疼痛・可動域をチェックし、IBCによる即時効果を評価する。

Aから順次行い、肩jt外旋可動域の増大や疼痛の著明な軽減が認められた項目を、その選手における主因と判断し、IBCを終了する。

●Combined IBC(CIBC)

IBCは10分程度で実施できる簡易な方法である。しかし、シーズン中などでは、さらに即時的に疼痛の消失を求められることがある。その場合は、迅速IBCを実施し、より短時間で大まかな問題点抽出と疼痛の消失を図る。

方法としては、IBC同様、まずはゼロポジション外反テストで疼痛を確認する。その後、上肢をゼロポジションとし、両膝jt、股jtを屈曲させ、対側(非投球側)へ20回程度回旋させる。セラピストは、胸郭回旋を徒手でアシストする(胸郭の可動性改善)。

その際、上肢が床から浮かないように注意する。疼痛の変化がない場合、選手には同じ動作を行わせ、セラピストは胸郭回旋をアシストしながら、対側上肢によって、回旋する両膝jtへ軽度抵抗(後鋸筋促通)を追加する。

この段階で疼痛の変化がない場合には、投球側上肢を伸展させ、僧帽筋下部の促通(肩甲骨後傾)を加える。

本法を行うことで、より即時的に疼痛を改善することが可能であるが、IBCを複合的に行っているため、詳細な問題点を抽出しにくい点を理解しておく必要がある。

治療

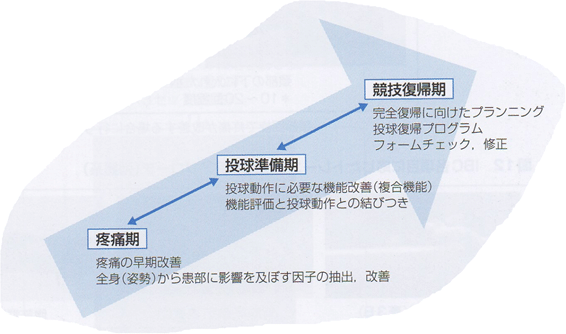

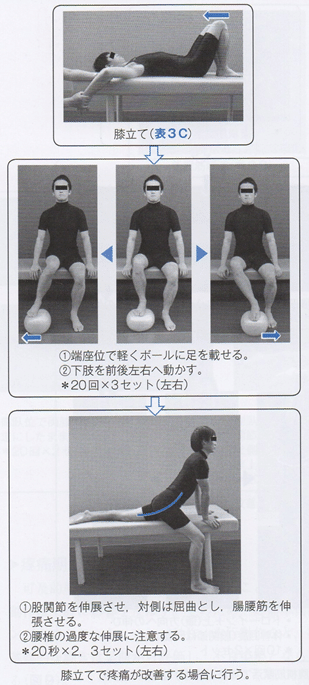

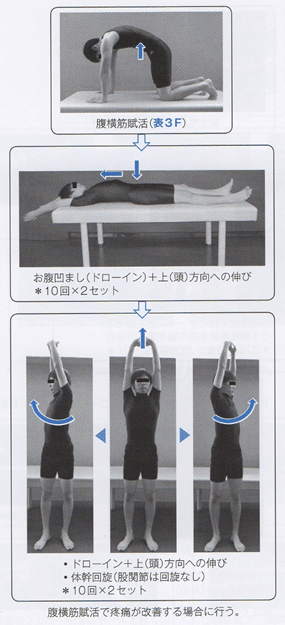

投球障害選手への治療の流れとして、「疼痛期」、「投球準備期」、「競技復帰期」と3段階に分類している。

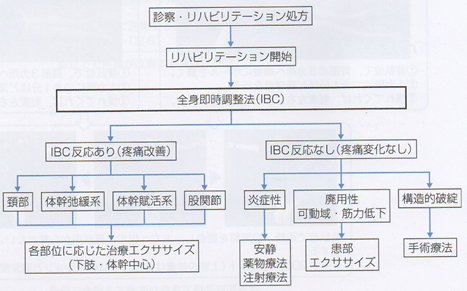

IBC改善エクササイズ

疼痛期では、選手の訴える疼痛をなるべく早く改善し、投球の早期再開を目的とする。初診から理学療法を実施する2.3回目までの間に、局所(肘jt)に疼痛が生じた要因をIBCにおって解明し、疼痛を消失させる。IBCを実施しても改善しない場合には、炎症性の疼痛(疼痛発症後2週間以内)あるいは患部の廃用性や構造的破綻を疑う。炎症性と判断した場合には、1~2週間の安定性指示、または必要に応じて抗炎症処置を行う。患部の著明な拘縮や筋力低下を認める場合には、全身からの影響を考慮しつつも、積極的に患部へのアプローチを実施する。構造的破綻を疑う場合には、保存療法に抵抗する可能性が高いため、医師による画像診断などを行い、早い段階で手術療法を考慮する必要がある。

IBCを実施し、いずれかの項目において、疼痛の消失あるいは著明な減弱をに止めた場合、その項目を主たる原因と推察し、それに対応した治療エクササイズを提供する。

疼痛期からの疼痛準備期への移行

可及的早期に肘jt痛を消失させることが重要であるが、不良姿勢、不良な動作は上肢に影響を及ぼす。そのため、疼痛準備期における姿勢改善トレーニングやスクワット、ランジ動作、走行動作など、投球以外のスポーツにおける基礎的な動きは早期から評価し、不良姿勢とならないように注意する必要がある。

肩複合体・体幹安定化機能障害による肘jtへの影響

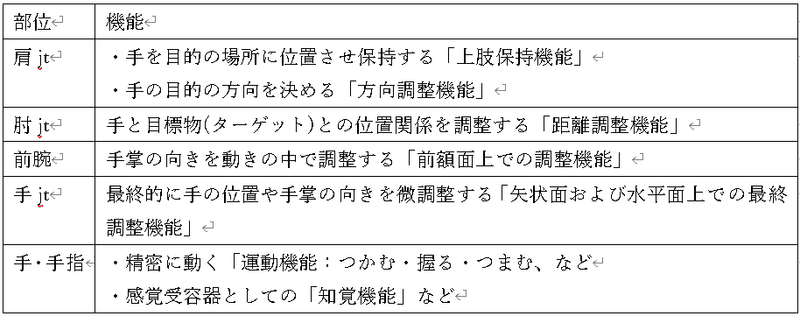

肘jtの外傷・障害における理学療法マネジメントにおいて、肘jtのみが単独で問題となる場合はきわめて少ない。そもそも肘jtは、手の空間的作業領域を拡大させ、効率的な上肢運動を可能とするための関節である。また、上肢の空間的作業における各関節の役割

のなかで肘jtの機能は、手と目標となるターゲットとの位置や距離を空間上で調節するための「距離調節機能」、さらに前腕と協働しながら前腕回内・回外を行うことで、空間上の運動のなかで手掌の向きを調節する「前額面上での調節機能」と有している。すなわち肘jtは力学的な中継・伝達の役割を担うjtであり、日常生活やスポーツ動作など、いかなる状況においても肘jt単独での動作はほとんど認められない。このことから、肘jt自体の機能低下が外傷・障害の発生要因となることは少ないと考えられ、肘jt以外の身体機能低下や姿勢アライメントの不良、動作不良が要因となり、結果的に肘jtへのメカニカルストレスが増大していると判断できる。

理学療法マネジメントにおいて、肘jtのメカニカルストレスが何によって引き起こされたものかを推察し検証していく作業が極めて重要となる。今回、肩複合体・体幹安定化機能障害がテーマであるが、動的な安定化機能を考えるとアライメント異常や可動性の問題は無視できない。スポーツ動作において肩複合体・体幹機能障害(特に安定化機能障害)が肘jtに与える影響について整理をしながら、実際の評価・治療までの流れをまとめていく。

肩複合体の障害による肘jtへの影響

肩複合体は近位隣接関節ということもあり、各種運動・動作において肘jtに多大な影響を及ぼす。特にスポーツ動作において肩複合体は上肢運動の土台としての役割だけでなく、投げる・打つ・押す・支えるといった動作において運動連鎖の観点からきわめて重要な役割を担っている。

なお、肩複合体は、肩jt、肩鎖jt、胸鎖jtおよび肩甲胸郭jtを含む関節複合体である。

アライメント異常による肘jtへの影響

自然下垂位における上肢では通常、上腕骨内側上顆と上腕骨外側上顆を結ぶ線が肩甲骨面と類似しており、肘jt伸展位、前腕中間位となる。肩甲骨前傾が強い場合には上腕骨を相対的に外旋させたうえで、前腕を過剰に回内させることで手の位置を合わせている場合がある。

この場合は前腕の回内屈筋群の過緊張だけでなく上腕二頭筋の過緊張により肘伸展制限をきたしている場合も少なくない。このような場合には背臥位を取らせることで問題点がより明確になる。

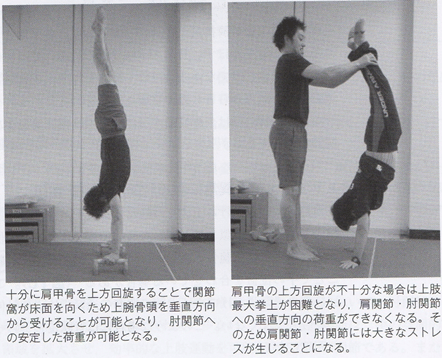

また、スポーツにおける上肢への荷重動作では、肩甲骨アライメント異常が肘jtに大きなメカニカルストレスを与える要因となる。体操競技における倒立姿勢は、肩甲骨最大上方回旋をとることで上腕骨内旋・外旋のコントロールを可能としている。肩甲骨最大上方回旋が不足すると、安定した上肢荷重軸を形成することができず、中間関節である肘jtに大きなストレスが発生してしまうことになる。

肩複合体の柔軟性低下による肘jtへの影響

スポーツ動作の中でも投球動作における肘jtの過度な外反ストレスは、肘内側部すなわち肘内側側副靱帯(UCL)に非常に大きな負荷を加えることになる。肘jt内側への負荷は、コッキング後期から加速期にかけて約64Nmという強大な外反ストレスとして作用していると報告されている。さらに投球時の外反ストレスは二峰性を示すと述べられており、MERの直前で肘jt80~90°屈曲位で最大ピークとなり、次のピークはボールリリース直後の肘jt伸展位領域付近となる。一般にボールリリース直後には、肘jtは完全伸展しておらず約20°屈曲していると報告されている。投球障害肘において我々対応すべきメカニカルストレスは、コッキング後期~加速期における外反ストレスとボールリリース時の伸展外反ストレスであると考える。

肩複合体の筋出力・筋協調性低下による肘関節への影響

スポーツにおける肘jt障害において、障害側の肩複合体の筋力低下は非常に多く認められる所見である。特に投球動作などのオーバーヘッドスポーツでは、肩複合体の筋力低下を肘jtや前腕の過剰な使用で補っている場合が多く、その動作を長時間にわたり繰り返してしまうことが障害発生の要因であると考えられる。

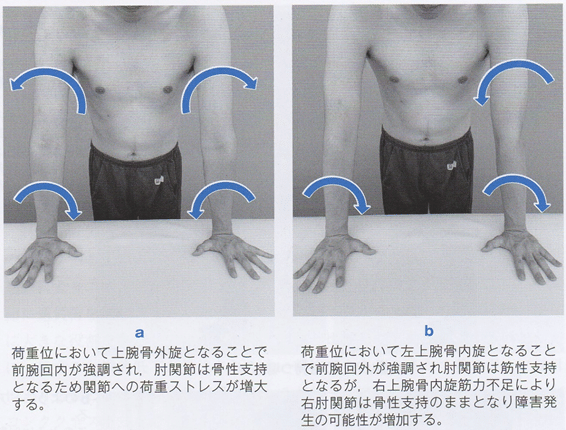

さらに体操競技のように上肢を荷重jtとして使う場合には、上腕骨を内旋位に保持しておくことが重要とされており、上腕骨外旋位では前腕の回内が大きくなることで肘jt伸展は骨性支持となり、離断性骨軟骨炎などの肘jt障害につながると考えられている。

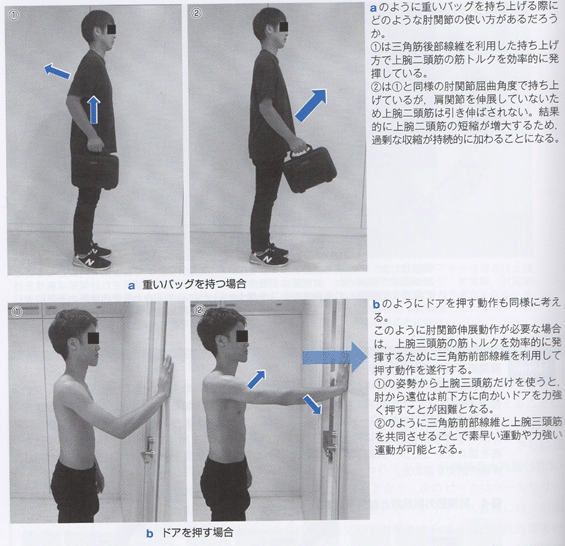

肘jtの屈曲・伸展の主動作筋である上腕二頭筋・上腕三頭筋はともに二関節筋であり、どちらの筋においても効率的に筋トルクを発揮するためには、三角巾を利用して肩jtの運動と組み合わせて行うことが重要であり、肘jtの短関節運動だけでは運動効率が低下してしまう。

上腕二頭筋の使用する際には三角筋後部線維、上腕三頭筋を利用する際には三角筋前部線維を利用することで、二関節筋の最適な収縮速度や長さのコントロールを補助している。特にスポーツ動作など素早い運動や高度なパワーを要求される運動では、肩複合体は非常に重要な共同筋としての役割を有する。

体幹安定化機能障害による肘jtへの影響

「体幹」という用語は頭部・頚部および四肢を除き、胸骨・肋骨を含めた身体を表す。特に体幹安定化機能障害による肘jtへの影響は、日常的な動作というより、特に運動強度の高いスポーツ動作などでしばしば問題となる場合がある。

不良姿勢による肘jtの影響

不良姿勢は肩甲骨アライメント異常を引き起こすため、二次的に肘jtへのメカニカルストレスを増大させる。代表的な不良姿勢は頭部前方姿勢であり、胸椎後弯の増殖に合わせるように肩甲骨は前傾・下方回旋の姿勢をとりやすく、肩甲挙筋の過収縮、僧帽筋上部線維を含めた肩甲骨周囲筋に大きな遠心性ストレスが付加される結果、肩複合体のアライメント異常を引き起こす。特にオーバーヘッドアスリートにおいて胸椎後弯増大は、正常な肩甲上腕リズムに障害をきたし挙上動作を妨げるだけでなく、体幹回旋にも制限をきたすことになることで肩jtや肘jtに過負荷が生じる可能性が高くなる。

体幹安定化機能障害による肘jtへの影響

肘jt障害の多くは障害部位だけの問題ではなく、他部位における身体機能の問題が強く影響する。例えば、上肢を使うスポーツでは、各jtからの運動連鎖によりエネルギーが伝達されるため、特定部位の機能不全が肩jt・肘jtに過負荷を生じさせる。特に体幹部は、下半身から上肢へのエネルギー伝達に大きな役割を果たしているものの、四肢と比較して可動範囲が小さいがゆえに一見すると機能低下が見逃されやすい部位でもある。また、各スポーツ種目により必要となる体幹機能が異なり、ラグビーやアメリカンフットボールなどコンタクトスポーツでは相手の体重や加速に対峙することができる体幹部の剛性化、すなわち腹部・腰部への瞬発的な等尺性収縮が必要となる。一方でノンコンタクトスポーツでは、体幹部での持続的な緊張を保持した状態から、必要に応じて体幹回旋運動やジャンプの踏み込みや着地動作など、腰部・腹部における求心性収縮や遠心性収縮を組み合わせながら機能させることが求められる。いずれにしても肘jt障害を考える上で、骨盤帯を含めて体幹部を動的に安定させることができる機能が必要な不可欠となる。

また、体幹部の可動性と肘jt障害は、オーバーヘッドスポーツにおいて切り離すことのできない関係にある。バレーボールのスパイク動作など高い位置での打点を必要とする場合には、体幹伸展や側屈可動性が必要され、投球動作のように併進運動と回転運動が必要となる場合には、体幹部における伸展や回旋可動性が重要となる。これらに制限をきたすことで動作全体に悪影響を及ぼし、局所である肩・肘jtへの過剰なストレスを惹起する可能性が高くなる。

肩複合体における実際の評価

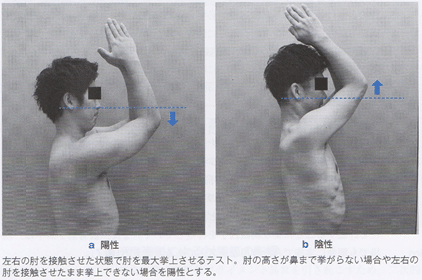

肩複合体としての可動性検査

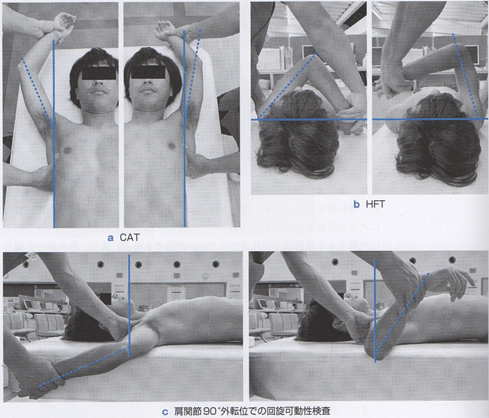

肩jtは関節複合体として運動を遂行しているため、肩甲上腕jtのみならず胸骨・鎖骨・肩甲骨など関与するすべての部位について測定を実施していく。実際に肩甲上腕jtでは通常の可動域測定に加え、肩甲骨を固定しながらCAT、HFT、肩jt90°外転位での回旋可動域などを検査する。

実際の検査では、各運動方向と肩甲骨など固定点を変化させることで軟部組織の伸張性を評価することにより制限因子を特定していく。また、広背筋テストは、現場でも簡便に実施できる有用なテストであると考える。

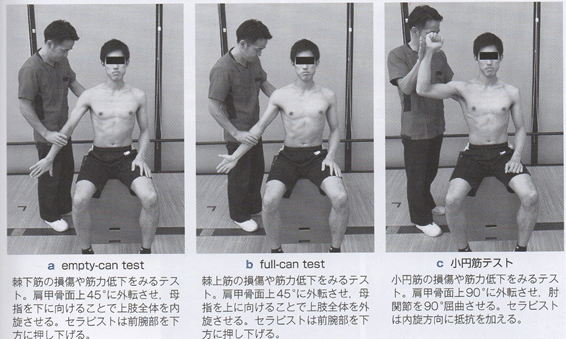

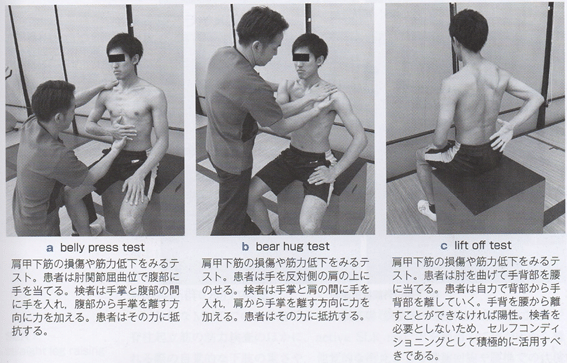

肩複合体としての筋力検査

肩jtのMMTに加えて、腱板機能検査として挙上筋・棘下筋・小円筋・肩甲下筋の個別的な筋力テストを実施する。

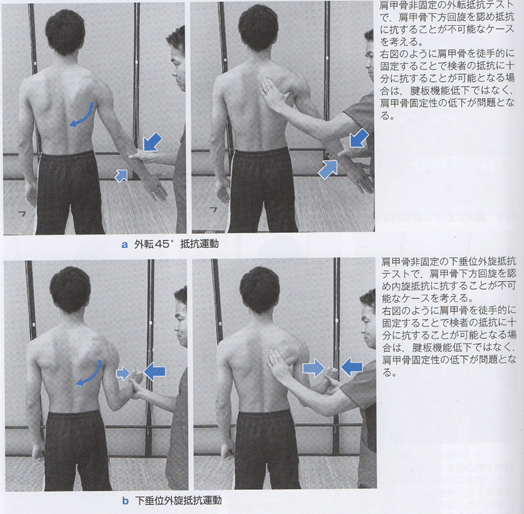

特に外転やない外旋筋力検査では肩甲胸郭jtで補っていることが多く、他動的な肩甲骨固定により発揮される筋力が低下する場合と増加する場合がある。

肩甲骨固定により発揮筋力が低下する症例では、腱板の機能低下をSTjtで代償している可能性があり、腱板の機能改善に重点を置く必要がある。一方、肩甲骨固定で発揮筋力が増加する症例においては、STjtの機能障害、特に肩甲骨の固定力の低下を疑う。

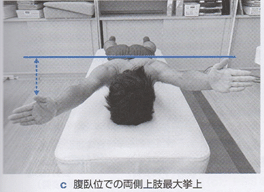

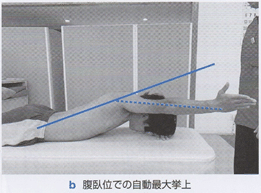

また、僧帽筋(上部・中部・下部線維)や前鋸筋。菱形筋の筋力低下では肩甲骨が不安定な状況に陥り、二次的な腱板機能不全を引き起こすことが考えられる。通常の筋力測定に加え、体幹回旋などの代償を抑制した両側同時挙上

や他動的な最大可能域

と自動最大可動域

の差を確認することが重要であると考える。

体幹安定化機能障害における実際の評価

姿勢アライメント

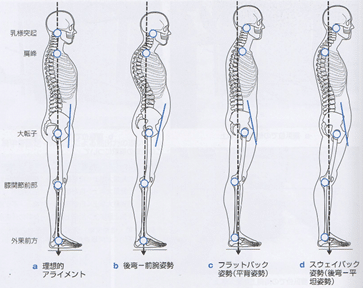

静的立位姿勢はKendallらの姿勢分類を用いて確認する。

後弯-前腕姿勢では胸椎後弯、骨盤前傾位を伴う腰椎前弯が強調されている姿勢である。フラットバック姿勢では、骨盤後傾に伴い胸椎・腰椎が平坦化した姿勢となる。スウェイバック姿勢は胸椎後弯の増大を認めるが、骨盤後傾・腰椎平坦化をきたし上半身が後方偏位しているのが特徴である。いずれの不良姿勢も頭部前方姿勢となるため肩甲骨アライメントに異常をきたし、結果的に肘jtへ影響を及ぼす可能性がある。

一般に理想的なアライメントは矢状面からみて乳様突起(耳垂の後方)、肩峰、大転子、膝jtの前方、外果前方が鉛直線上に位置し、前額面上では後方からみて後頭隆起、椎骨棘突起、殿裂、両膝jt内側の中心、両内果の中心が鉛直線上に位置するとされている。

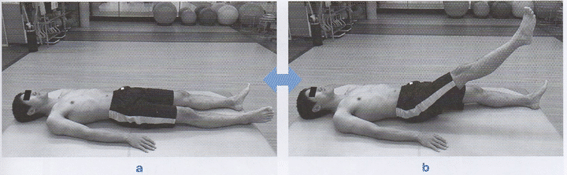

体幹筋群の筋力検査

一般的なMMTでの体幹筋群として腹筋群(腹直筋や腹斜筋、腹横筋など)や脊柱起立筋の筋力検査の他に、active SLR testを利用して踵が床から離れる際の自覚的な下肢の重さや、他覚的な所見として骨盤回旋や腰椎での代償運動を細かく確認する。

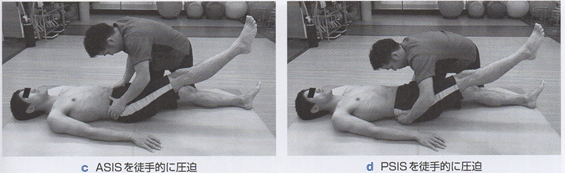

下肢挙上時に両側のASISを徒手的に圧迫することで楽に挙上可能となる場合は前方の腹横筋や内腹斜筋の機能低下を、PSISを圧迫することで下肢挙上が楽になる場合に後方の多裂筋や胸腰筋膜が機能低下をきたしている場合が多い。

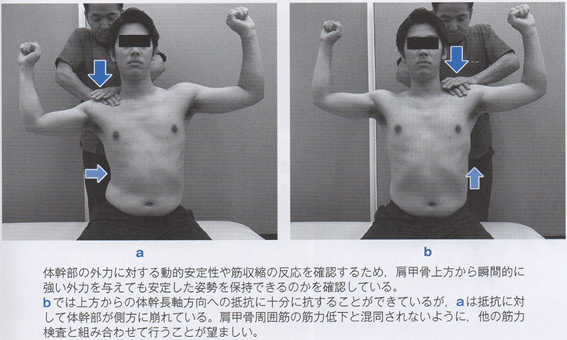

また、体幹部の外力に対する動的安定性や筋収縮の反応を確認するため、肩甲骨上方から瞬間的に強い外力を与えても安定した姿勢を保持できるかを確認する。

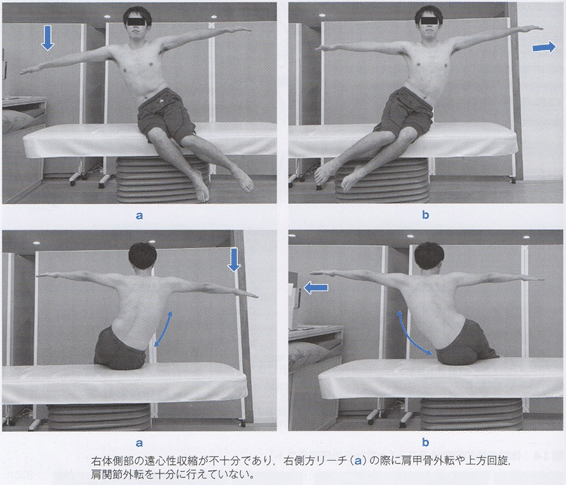

体幹部の可動性検査

体幹の屈曲伸展可動域はもとより、回旋可動域・側屈可動域を必要に応じて検査する。また、関節可動域検査だけでなく、より機能的な検査として左右や斜め前方への側方リーチテストを実施することで、肩甲骨と体幹、骨盤帯が協調しながら動かせるかを判断していく。

この検査を行うで、リーチ動作時の骨盤帯運動に伴う体幹部の側屈や回旋可動性を確認できるだけでなく、下半身のバランス反応や頭頸部の立ち直り反応などさまざまな情報を得ることができるため有用である。

肩複合体・体幹安定化機能障害に対する治療の実際

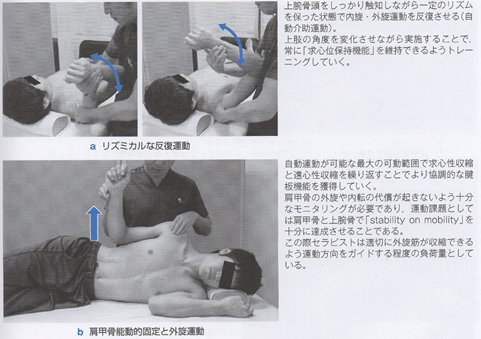

肩複合体障害に対する治療の実際

肩複合体に対する治療で最も注意すべきポイントは、肩甲骨関節窩に対して上腕骨頭の求心位保持が得られた環境でエクササイズを実施することである。腱板エクササイズは低負荷高頻度を原則とし、ゆっくりとした運動速度から開始し、可動範囲における十分な求心位保持を確認したうえでリズミカルな運動速度へと移行していく。

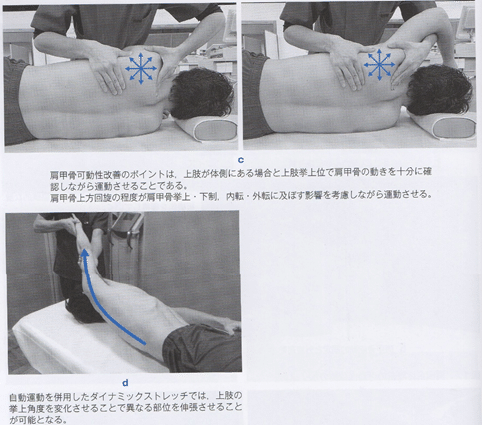

柔軟性低下に対しては持続的な静的ストレッチ、自動運動を併用したダイナミックストレッチ、直接的に筋腹を圧迫するダイレクトストレッチなどを組み合わせることで比較的容易に関節可動性を改善することができる。

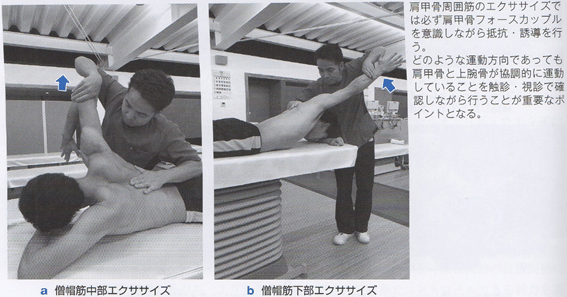

肩甲骨周囲筋のエクササイズは、単に筋出力向上を目指すのではなく、肩甲骨フォースカップル機構や肩甲上腕リズムに配慮したうえで徒手的な誘導や抵抗を加えていくことがポイントとなる。

セルフエクササイズでも同様に、肩甲骨の動きだけでなく隣接関節の位置関係に配慮しながら、より大きな可動範囲を自分自身でコントロールできる能力を高めていくことが重要となる。

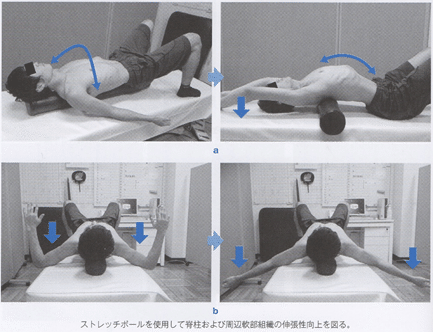

体幹安定化機能障害に対する治療の実際

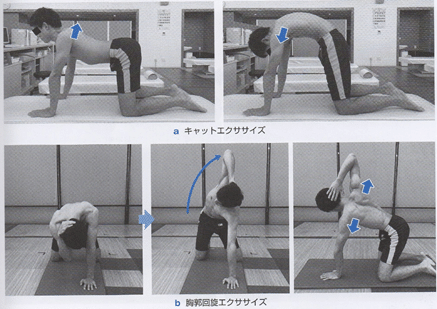

体幹安定化機能の改善に先立って、不良姿勢の改善を優先的に実施することが望ましい。特に長期間の頭部前方姿勢は脊柱の可動性低下や周辺軟部組織の伸張性低下を引き起こしている場合が多く、ストレッチポールなどを使用した持続的なストレッチが非常に有効である。

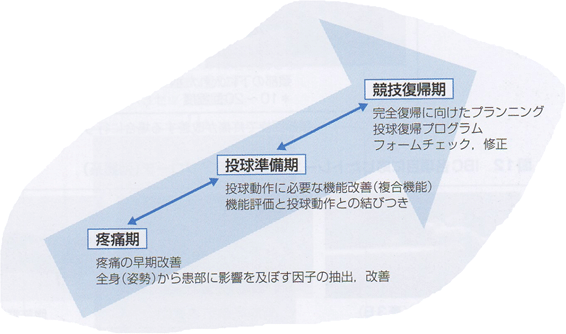

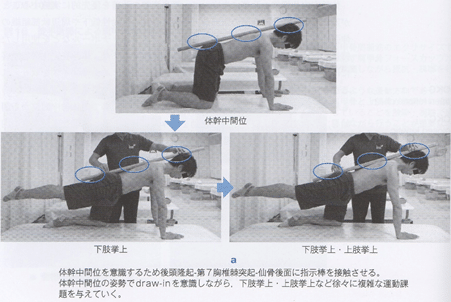

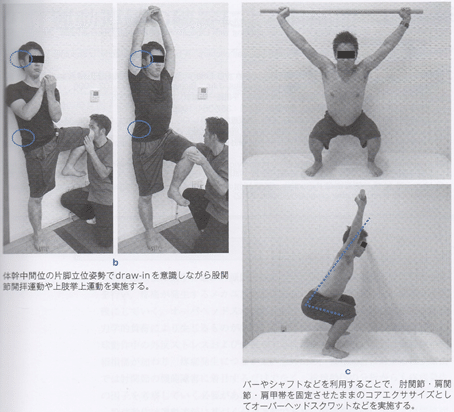

また、体幹安定化機能障害には「draw-in」や「bracing」などのコアスタビリティエクササイズを取り入れるなど、開放性運動連鎖(OKC)エクササイズだけでなく閉鎖性運動連鎖(CKC)も利用していくことが効果的であると考える。臥位姿勢での体幹中間位から開始し、各種姿勢で上肢・下肢の運動を組み合わせることで体幹安定化機能の向上を段階的に図っていく。

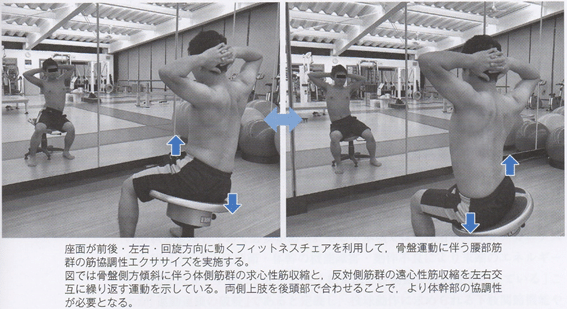

体幹安定化機能の向上にあわせ、骨盤運動を伴う体幹筋群の求心性収縮と遠心性収縮を組み合わせたエクササイズなども積極的に活用する。

引用・参考文献

坂田 淳編):肘関節理学療法マネジメント、MEDICAL VIEW、2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?