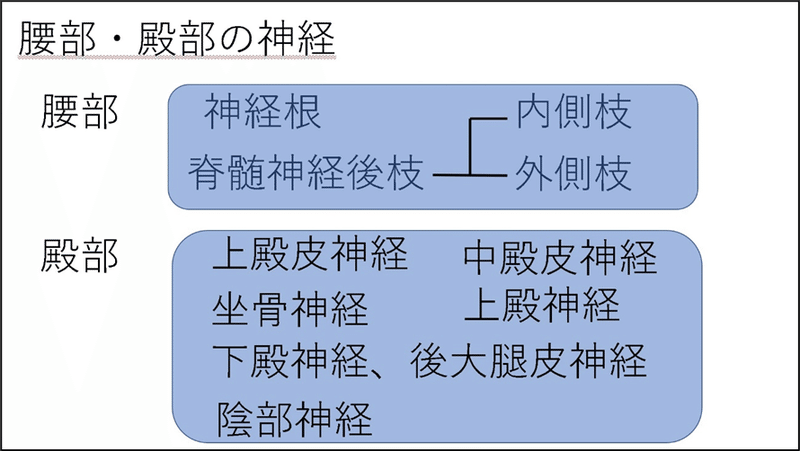

腰痛を診る上で必要な知識⑤:神経

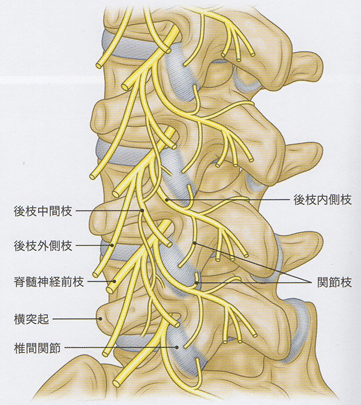

椎間関節の神経支配

椎間関節は、脊髄神経後枝(posterior rami)の内側枝(medial branch)により支配される。脊髄神経の後枝は、前枝に比べ著しく細く、その直径は2㎜以下である。後枝は椎間孔を出た後、上関節突起の外側面に沿って、斜めに後下方へ走る。横突起の背側に出たところで後枝は、内側枝と外側枝に分かれる。外側枝は、腸腰肋筋に分布する。内側枝は、乳様副靱帯(mamilloaccesory ligament)の下をくぐり、まず隣接する椎間関節包の下部(inferior recess)に第一の枝を送る。第二の枝は多裂筋を支配する。第三の枝は、1つ下位の椎間関節包の上部へと向かう。すなわち後枝内側枝は、同一レベルと1つ下位レベルの2つの椎間関節を支配する。

脊髄神経

前枝・後枝に分かれ、後枝は内側枝、外側枝、遠位に下る中間枝に分かれる。内側枝は椎間関節、多裂筋に分布し、外側枝は横突起上を走り、腰腸肋筋に分布する。

椎間板の神経支配

腰椎椎間板の神経支配には交感神経を介する経路と洞脊椎神経を介する経路があり、非分節性の要素が大きいこと、椎間板性疼痛の機序として神経線維の椎間板内へのingrowth

が考えられるが、これには髄核が関与している可能である。Edgarは椎間板性腰痛について、「末梢性増感作用(peripheral sensitization)」と「中枢性増感作用(central sensitization)」の可能性ついて述べている。下位腰椎椎間板線維輪からの侵害受容性の神経線維の末梢端にはcalcitonin gene-related peptide免疫反応性神経線維が優位にみられるが、これは腹腔内蔵機にみられ、腹腔内あるいは内臓組織の交感神経求心性神経と類似している。椎間板性の腰痛の内臓痛的な要素は、下降する自律神経による「中枢性増感作用」の可能性も示唆しており、精神身体的な負荷が慢性の椎間板性疼痛に影響する理由とも考えられる。

仙腸関節の神経支配

仙腸関節の前方は、第2仙腸神経の前枝により支配され、仙腸関節の広報は第5腰神経、第1仙骨神経、(第2仙骨神経)の後枝により支配されている。

上殿皮神経・中殿皮神経・下殿皮神経

臨床的には体幹回旋時の腸骨稜・胸腰筋膜境界部の疼痛を認めることがある。さらにこれを貫いている上殿皮神経は正中線より7~8㎝外側の腸骨稜近側で内側枝、中間枝、外側枝が約5㎜間隔で走行している。症状は殿部外側の疼痛や胴部の皮膚に触れたときの皮神経特有のピリピリ感などのしびれを訴え、全腰痛のうち1.6~12%と報告頻度にはばらつきがある。疼痛は前屈時痛や回旋時痛であることが多いが、重症例では伸展時痛のこともある。

上殿神経・坐骨神経

上殿神経は梨状筋上孔から出て中殿筋と小殿筋の間を外前方に向かい、中殿筋・小殿筋と大腿筋膜張筋に筋枝を出し、歩行の立脚期に体幹の側方安定化に働いている。

症状は座位時や歩行中の殿部上外側の疼痛やしびれであり、他覚的には立脚期の体幹側方動揺性(Trendelenburg徴候、Duchenne徴候)として現れる、仙腸関節障害では約70%に本神経の疼痛を合併する。

座骨神経は下殿神経などとともに梨状筋下孔から出るが、その後、座骨結節に沿ってやや外側に回り込むように遠位に向かって走行している。

臨床的には従来から梨状筋よりも末梢の上双子筋・座骨枝レベル、内閉鎖筋レベル、大腿方形筋レベルでの周囲軟部組織との癒着による疼痛、しびれ、さらには大腿後面のハムストリングスの緊張亢進症状として認められ、最近では、関節外後方病変として内視鏡により診断・治療されdeep gluteal syndromeとして報告されている例もあるが、一般外来診療ではエコーガイド下のハイドロリリースにより十分診断・治療が行える。

殿部の神経

腰・仙骨神経叢

腰神経叢と仙骨神経叢をつなぐ交通枝は、L4前枝の神経線維を含んでおり、腰仙骨神経幹と呼ばれる。最後尾の脊髄神経である尾骨神経は、仙骨裂孔から出現し、第4・5仙骨神経前枝と一緒になり、尾骨神経叢を形成する。

引用・参考文献

吉田眞一:部分別テクニック―腰・殿部診療におけるエコーの有用性―、整形・災害外科、金原出版、2020年、9月、P1345~P1351

山下敏彦:椎間関節性腰痛の基礎、日本腰痛会誌、2007、P24-30

坂井建雄他)監訳:プロメテウス解剖学アトラス解剖学総論/運動器系第3版、医学書院、2019年、1月

坂井建雄監訳、小林靖他)訳:グラント解剖学図譜第6版、医学書院、2011年、3月

山田 宏監)、岩﨑 博執):脊柱エコーのすべて 頚肩腕部・腰殿部痛治療のために、日本医事新報社、2021年、4月

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?