源氏物語・第2部(晩年編)、あらすじ&要点解説!

源氏物語、「イケメン光源氏の恋愛キラキラ話♪」だと思っていませんか?実は、光源氏が政界の重鎮となったあとの話、思わぬ不幸の晩年も語られているのです。キャラたちの心理が細かく描かれていて、現代人でも共感しやすいこのパート、あらすじ&要点をご覧ください!

この記事は、YouTube動画「砂崎良の平安チャンネル」の内容を、スクショとテキストでまとめ直したものです。動画で見たい方は上のYouTubeを、文章で読みたい方は当記事をどうぞ。

のっけから脱線:「若菜(上下)」とは?

源氏物語・第2部のメインストーリーは、上の7巻で構成されています。

…で、お気にされる方もいるかもしれませんので、「若菜」巻に

(上下)

が付記されている理由を、サッと解説します。本筋には関係ありませんので、興味ない方は本題へお進みください。

源氏物語全54巻中、「若菜」巻だけに、(上下)が付いています。これ、どういう意味かといいますと、

「若菜」巻は、さらに2巻に分かれている

ってことなんですね。「若菜」巻は非常にボリュームがあります。この1巻だけで源氏物語全体の、約10分の1を占めるページ数です。なので上巻と下巻に分割されているのです。

「若菜」巻に上下2巻がある、それなら

34巻「若菜」

35巻「柏木」

という数え方はヘンじゃないの? そう思われる方、いますよね。ええ、そのとおりです。実は

34巻「若菜 上」

35巻「若菜 下」

36巻「柏木」

とカウントする方もいます。…となると「源氏物語が『全55巻』になっちゃう⁈」と思われるでしょうが、大丈夫です。その場合は、41巻「雲隠」で帳尻を合わせます。

「雲隠」巻は特殊な巻です。「雲隠」というタイトルだけがあって、本文は存在しないのです。「このような巻は、もともと存在しなかったのでは?」とも言われます。(私・砂崎も、学問的に考えるときはこの巻を除外します。しかし「雲隠」巻があることによって、物語の完成度が高まっている気がしますので、文学として楽しむときはこの巻も含めて読んでいます)

という訳で、

「若菜」を2巻とカウントしたときは、「雲隠」巻を除外する

「若菜」を1巻と数えたときは、「雲隠」巻を含める

とすることにより、「源氏物語は、いずれのやり方で数えても全54巻」なのです。なのでテストには安心して、「54巻」と書いてください♪

以上、「若菜」と「雲隠」に関する余談でした。

やっと本題:源氏物語・第2部の骨格とは

第1部は、サイドストーリーがひんぴんと割り込んできたり、平安の政治観を知らないと解らなかったりと難解でした。しかし第2部はずっとシンプルです。

1. 老いた光源氏は、更なる栄光を手にした。

2. しかしその代償は大きかった。

3. 「わが人生、幸も不幸も人一倍だった」と振り返り出家する。

これが第2部の骨格です。筋の面白さ、ハラハラドキドキ感にウェイトがあった第1部より、人の心理にフォーカスした物語となっています。

第2部冒頭の巻「若菜」の内容

光源氏は40歳となりました(当時だと、老人の仲間入りする年齢です)。しかし、非常に若く高貴な妻を、新たにめとることとなりました。新妻は女三宮(にょさんのみや/おんなさんのみや)という人です。

「宮」という称号から解るとおり、新妻は宮さま、内親王殿下です。最高の身分の女性ですので、当然「一の妻」ポジションに収まります。

長年連れそってきた妻・紫は、当然傷つきます。がそこは当時の良妻賢母、表向きは穏やかに、女三宮とも仲よくと努めます。そんな心労が積もり積もって、ついには倒れてしまいました。光源氏は看病にかかりきりとなります。

その隙に、女三宮に長年恋してきた青年・柏木が、宮と結ばれてしまいました。

しかも女三宮は、柏木の子を身ごもってしまい、その上ことの次第一切を、光源氏に知られてしまったのです。

光源氏は当然激怒します。ただ「妻の不義」というだけでなく、柏木という青年は、光源氏が長年可愛がってきた、息子同様の存在だったからです。いわば二重の裏切りです。しかし光源氏はこの件を、因果応報(自分が犯した罪のむくい)と受け止めます。

光源氏自身が、若い頃、父の妃・藤壺に熱烈に恋してしまい、間に秘密の子・冷泉帝をもうけていたからです。

「恋ゆえのあやまちは、自分がいちばんよく知っている」「父上も本当は気づいていながら、知らぬふりをなさったのかも」と考えると、光源氏はシンプルに怒ることもできません。

「柏木」巻:表面は収まった、しかし内心は…

女三宮は、「出産後の体調がすぐれないから」と称して尼になり、柏木は罪の意識から衰弱、亡くなります。つまり光源氏視点では、

表向きは上手く収められた

のです。不義を犯した二人はそれぞれ罰(出家、死)を受け、スキャンダルはバレずに済み、収束したからです。

残るのは、光源氏の内心の葛藤です。女三宮と柏木、双方に対しての、愛しさ怒り憎しみ哀れみがこもごも起こります。これまでの光源氏には、紫というソウルメイトがいて、何でも相談するすることができました。が、自業自得ではありますが、女三宮との結婚により、紫との絆も壊れてしまいましたので、打ち明けることもできません。光源氏は人生で初めて味わう深い孤独の中、ひとり苦悩することとなります。

「鈴虫」巻:でも日常は続く

「鈴虫」巻では、不義や出産、死などの大事件は、すでに過去のものです。皆が日常へ戻っていきます。

尼になった女三宮は法事を行い、それを紫が手伝ってあげます。光源氏は久々に冷泉帝(すでに譲位しているので、厳密には「帝」ではなく「上皇」ですが)を訪ねます。上で軽く触れたとおり冷泉帝は、実は光源氏の子どもであり、光源氏にとっては最も愛しい我が子です。

…などなど、さりげない出来事が、秋のただなか、鈴虫の音を背景に語られます。各自が、心の傷、出生の罪、わだかまりエトセトラを背負い込み、それでも生きていく様子です。

「御法(みのり)」:半身の逝去

源氏物語中の最重要ヒロイン・紫が亡くなります。光源氏の人生で唯一、最初から最後まで一緒だった女性です。光源氏物語の、実質的終焉です。

「幻」巻:最も完璧な出家へ向けて

光源氏は、紫を追悼して1年を過ごします。そして人生の後しまつを行い、出家(僧になる)準備を整えます。

仏教と共に在った平安人にとり、出家して祈りの日々を過ごすことは、究極の目標であり来世への支度でした。そのぶん、「ファッション出家」ともいうべき、軽々しい出家も多かったのです。

ひとたび出家したのちは、現世を振り返らない。理想の出家をめざし、「心の未練」さえ完全に滅却しようと努める、光源氏最後の日々が描かれます。

「雲隠」巻:特異な巻が暗示する、主役の逝去

「雲隠」巻には、本文がありません。「雲隠」というタイトルだけがあり、あとは白紙です。「(月の)光が雲に隠れる」という意味のタイトルにより、光源氏の死がほのめかされています。

以上が、源氏物語・第2部のあらすじです。

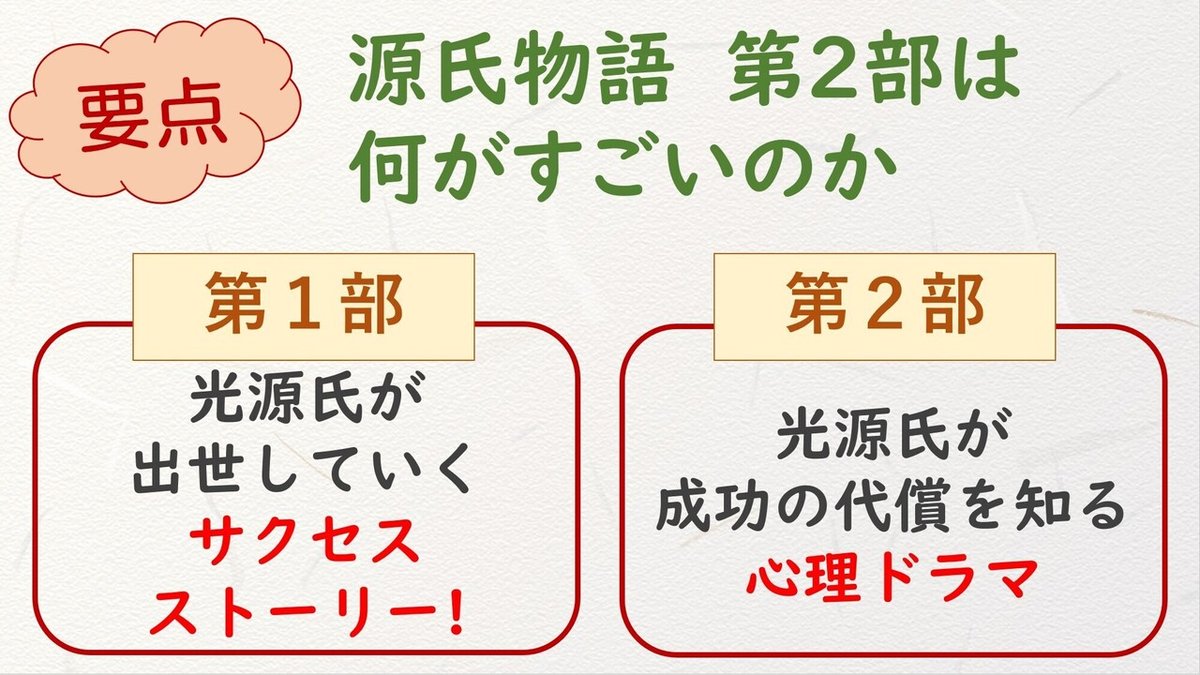

要点解説:源氏物語・第2部は何がすごいのか

源氏物語、傑作だ傑作だとよく言われる訳ですが、

具体的に何がすごいのか

それは、第1部と第2部を比べてみるとよく解ります。

第1部は、光源氏が出世していくサクセスストーリー。

第2部は、光源氏が成功の代償を痛感する心理ドラマ。

この2つの間には、質の違いがあります。

違いを、具体的に見てみましょう。

第1部:波乱万丈の展開

悪役/運命/親友など、明確な「対決相手」が存在する

主役がスカッと大勝利する/悲劇に終わるなど、ラストが明快

第2部:「妻の不義」という事件はあるけれど、表ざたにはならない

罪を犯す人にもなりに理由があり、コテコテの悪人ではない

各キャラの心理を描くことにウェイトが置かれている

つまり、第1部はエンタメであり、第2部は文学だと言えます。

と言っても、エンタメをサゲている訳ではありません。言いたいことは、

源氏物語が書かれた時代には、エンタメ以外の「物語」が存在しなかったのです。

「物語」は平安人にとり、新しい文芸でした。そして、

・主人公が誕生

・さまざまな事件に見舞われ、苦労する

・最後は、幸せになる、または悲劇に終わる

これが「物語」のテンプレだったのです。紫式部もこの型どおりに第1部を書きました。ただし、テンプレどおりの筋書きではありましたが、源氏物語・第1部には、

・各段にリアルなストーリー

・一貫性があり、かつメリハリのある内容

・歴史や漢文などのガチ知識

などなどが盛り込まれていました。つまり、従来の「物語」を拡大再生産した一大エンタメだったからこそ、第1部は人気作となったのです。

それに対して第2部は、従来の「物語」とは全く違ったものでした。事件が起きなくとも、人間の心理をとことん追求することで、読者が「読みたい」と思う作品になる。つまり、心理小説という新ジャンルを、「物語」史上に切り拓いたのです。

まとめ

源氏物語・第2部は、

1. 光源氏は、更なる栄光(より高貴な妻)を手に入れる

2. しかしその妻に裏切られ、表面的には栄華の絶頂でも、内心は孤独・苦悩にさいなまれる

3. 人生を総括し、出家する

というあらすじです。

第1部が、それまでの「物語」の延長上に完成した大作エンタメだったのに対し、第2部は「心理小説」という、近代小説の要素を持つ新ジャンル作品でした。だからこそ「源氏物語は最古の近代小説」と言われるのです。

ご高覧誠にありがとうございました。第3部(宇治十帖)については、解説動画&記事をすでにアップしてありますので、よろしければご覧ください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?