ケータイ、見てますか?

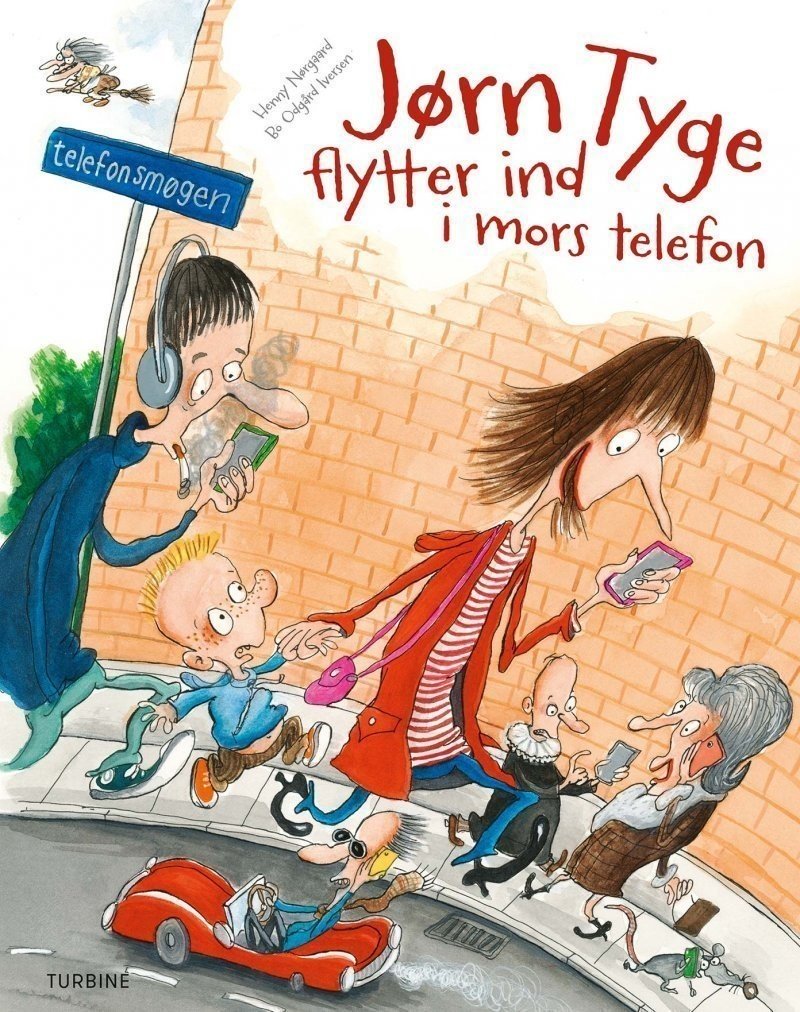

"Jørn Tyge flytter ind i mors telefon" af Henny Nørgaard, illustreret af Bo Odgård Iversen. 2017, Denmark. 「ぼく、ママのケータイになる」ヘニュー・ノアゴー作、ボー・オズゴー・イヴァセン絵 絵本 デンマーク

(主人公の少年の名前"Jørn Tyge" があまりにもカタカナ表記にしづらいため、タイトルを意訳しました。)

男の子はママと2人暮らし。パパの名前は知らない。チーズなしのピザと、自転車で追いかけっこするのが大好き。もちろん、ママも。ママはいつも寝る前に、男の子に、大好きだよと言ってくれる。でもママは、ケータイのことも大好き。言葉にはしないけれど、男の子はそれをよく知っている。

ママは、食事の時もケータイをテーブルの上に置く。男の子と一緒に遊ぶときもケータイを放さない。夜、寝る時も、男の子は週末にしか一緒に寝させてもらえないけれど、ケータイとは毎晩一緒に寝ている。

朝、幼稚園に行く道で、男の子は大好きな水たまりに飛び込んだり、カタツムリを見つけても、ママはケータイを握りしめて歩いている。「早くいかないと遅れちゃう!」と言いながら。

ある日「ママ、一緒に電車で遊ぼうよ」と男の子が誘う。「え、ちょっと、これだけやっちゃうね」と言いながらケータイをさわるママ。男の子と一緒に線路を作っている間も、チラチラとケータイを見る。そして、さわる。ついに男の子は怒ってしまう。

夜。寝る前にママはいつものように男の子に言う。「大好きよ。眠る前に、何か素敵なことをお願いしてみて。もしかしたら、かなうかもしれないよ。」そこで男の子はお願いする。「ぼくは、ママのケータイになりたい。そうしたら、ずっと一緒に遊んでくれるから。」

そして男の子は、ママのケータイに入ってしまった。男の子が入ったケータイを、ママはいつものように、肌身離さず、いつも大切に抱えている。仕事にも連れて行くし、夜も一緒に寝る。

数日経つと、ママは悲しくなってきた。ママは男の子がケータイに入ってしまう前の方が良かったと悲しむ。ハグもできないし、かわいい小さな手も握れないとママは言う。「おねがい、出てきて」とママは静かに涙を流す。「ママはね、ケータイを見てるのが楽しいと思ってたの。でもまちがってた。あなたと一緒にいる方がずっと楽しい」とママ。すると男の子は魔法がとけて、ケータイから飛びだし、ふたりはハグをする。

小さなお子さんがいる方がこれを読んだ時、どんな思いがするだろうか、と考えながらこの本を選んだ。私は正直に告白すると、とても居心地が悪く、自分の生活と重ね合わせて、子どもたちに懺悔したい気持ちになった(ごめんなさい!と言いながら、でも今PCに向かっている)(→ちなみに子どもたちは寝ています)。この母親は極端だとしても、自分のケータイをまだ持っていない時期の子どもと、ケータイなしでは生活が成り立たなくなっている大人では、日常生活のあらゆる場面において、あまりにも違いが大きく、そんな子どもの目から大人を見ると、大人はずっと"それ"を握りしめ、暇さえあれば"それ"を取り出し、眺めているように映るのだろう(だって子どもたちのプレイデートの約束、学校との連絡、子供服のネットショッピングの決済も、ケータイなしではむずかしい!そしてそんな現状が自分でも嫌になることもある)。そんな子どもの目線から描かれている作品だ。

とはいえ、大人だけでなくデンマークの子どもたちも、昨今はその公害(?)にさらされていて、バスや電車の中でも、じっと静かにしていなくてはいけない場所ではケータイやiPadを眺め、物音ひとつ立てない。スーパーで買い物している時でさえも、大きなカートの中に入れられた子どもたちが、iPadを凝視している。自転車に乗っている時でも、親の前や後ろに座ってケータイを眺めていることもある。正直、そこまでする必要があるのだろうか、と思う時もある。子どもの時に、ボーっと外を眺めることさえしないで大人になると、この親のような傾向がますます加速するのではないかと、ケータイ常習者の私に言われたくないかもしれないが、思う。

この絵本は、読み手である親にはガツンとくるものがある。「ホントにもう、その通りでございます、どうもすみませんっ!!」と罪悪感でいっぱいになるのではないだろうか。いや、なる(なった)。でも読んでもらう子どもたちにとっては、「あるある、それ、うちのママも、パパも!」と、日常の寂しさに共感してくれる絵本でもあるはずだ。

サポートいただけるととっても励みになります。いただいたサポートは、記事を書くためのリサーチ時に、お茶やお菓子代として使わせていただきます。ありがとうございます!