赤いビーズクッションは、永遠に沈んでいった。

そう、確かに言った。

「岸田奈美さんとの対談、どんなシチュエーションがいいですか?」と文藝春秋の浅井さんから尋ねられたときに、「そうですね、リラックスできる雰囲気がいいです。掘りごたつ的な」と。僕は確かにそう言った。

11月4日に、「《できない》を武器にする、あたらしい生き延び方」という物々しいタイトルで対談することが決まり、できるだけゆるやかな空気感で挑みたいと思ったのだ。生配信もあるし。

ただ、掘りごたつがあるお店は概して電波状況がよくないとのことで、紀尾井町の文藝春秋本社で収録することになった。「掘りごたつはないですが、リラックスできるセットを組んでおきます」。事前に浅井さんから連絡がきた。心強い。

当日、スタジオにはビーズクッションが二つ置かれていた。浅井さんの私物だそうで、わざわざタクシーで2回に分けて運んでくれたそうだ。僕が自己主張をしたせいで、大変な思いをさせてしまった。でも、これでゆるく会を進められる。僕は安堵しながら、本番前に岸田さんが分けてくれた歌舞伎揚をポリポリ食べた。

「本番5分前です」。アナウンスがスタジオに響き渡り、まずは岸田さんが黄色いビーズクッションに腰かけた。「シュタッ」という、それはそれは心地いい音と共に、岸田さんはビーズクッションにおさまった。柔らかい空気が岸田さんを中心に広がりはじめている。そうだ、見たかったのはこの景色なんだ。

つづいて僕が赤いビーズクッションに座ろうとしたときに、異変は起きた。「シュタッ」という音は鳴らなかった。いやそれどころか…

永遠に沈んでいった。

僕も39歳だ。一定のビーズクッション経験は積んでいるつもりだった。身をゆだねると一瞬沈むけれど、すぐさまビーズ濃度が高くなってたちまち安寧が訪れる(沈没が終わる)ことぐらい知っている。

ところが、今回のビーズクッションは、これまでのセオリーが一切通用しない。

沈んでも沈んでも、沈み終わらない。ネバーエンディングビーズクッションストーリーなのだ。増大しつづけるエントロピー。底なしのビーズクッションに飲み込まれ、自分という存在がゼロに近づいていく。

沈みながら僕は安部公房の『砂の女』のことを考えていた。主人公の仁木順平が、深い砂の穴に閉じ込められる話だ。このまま自分もビーズの村へと沈み、空を見上げながら、脱走という叶わぬ夢を抱きながら、この短い一生を終えるのだろうか。

終焉は、前ぶれなく訪れた。

臀部が、床に到達したのだ。

人間の重心を受け止めるために存在するはずのビーズたちは、僕を全力で拒否し芸術的なまでに左右に散った。そう。布地のクッションという薄皮を一枚挟んで、僕はほぼダイレクトに床に座ることになった。

こんなに登壇者の高低差がある対談を見たことがあるだろうか。僕はない。無論これからも見ることはないだろう。

寝そべる体勢になると、臀部は宙に浮く。だけど対談中に寝そべっていると不遜な態度に見える。いかんいかん。すっくと姿勢を整えると、再び臀部が床に着陸する。

姿勢の正解を見つけられないまま、定刻通り20時に対談がはじまった。のっけから軽快な岸田節が炸裂し、スタジオはあたたかい空気に包まれた。

そのころ、僕は冷えと戦っていた。秋も深まった夜のオフィスビルの床は暴力的に冷たい。自慢じゃないが僕はそんなフロアと一体化しているのだ。この臀部は、今や床面のひんやりとした冷気を吸い取るためだけにある。寒い。今寝たら、おそらくは永眠することになるだろう。

でも、僕はつとめて冷静にふるまった。痛みや苦悩を表情に出さないのが漢だと、かつて落合博満がそのようなことを語っていたからだ。三冠王の言うことは無条件に聞き入れるタイプだ。

と、次の瞬間、僕は2020年最大の決断を迫られることになる。

この日僕は、「ゆるスポーツ」の卓球ラケットを持参していた。(競技説明するときに、手を伸ばして取ればいいや)と、着席前に目の前のテーブルに置いたのが仇となった。

ビーズ海に沈んでいる今、テーブルまでの距離が遠すぎるのである。全力で手を伸ばせば、届かないことはない。しかし相当に、筋繊維たちに無理を強いることになる。

一度立ち上がり、ラケットを手に取り、またもや永遠とも思えるビーズダイビングを味わうか。あるいは、多少筋繊維がちぎれようとも手をのばすか。

僕は後者を選んだ。もう沈み直したくはない。意を決して、ラケットに向かって右手をのばした。

筋繊維たちだけではなく、五臓六腑たちが悲鳴をあげた。未だかつてない圧力をかけられ、「この本体、どんなアクロバティックな技決められてるの?」と騒然としたであろう。ごめん、ただ対談をしているだけなんだ。

臀部に爆弾を抱えながらも、トークはゆるやかに進んでいった。岸田さんの著書『家族だから愛したんじゃなくて、愛したのが家族だった。』について大いに盛り上がる。いい本とは、話が弾む本でもある。

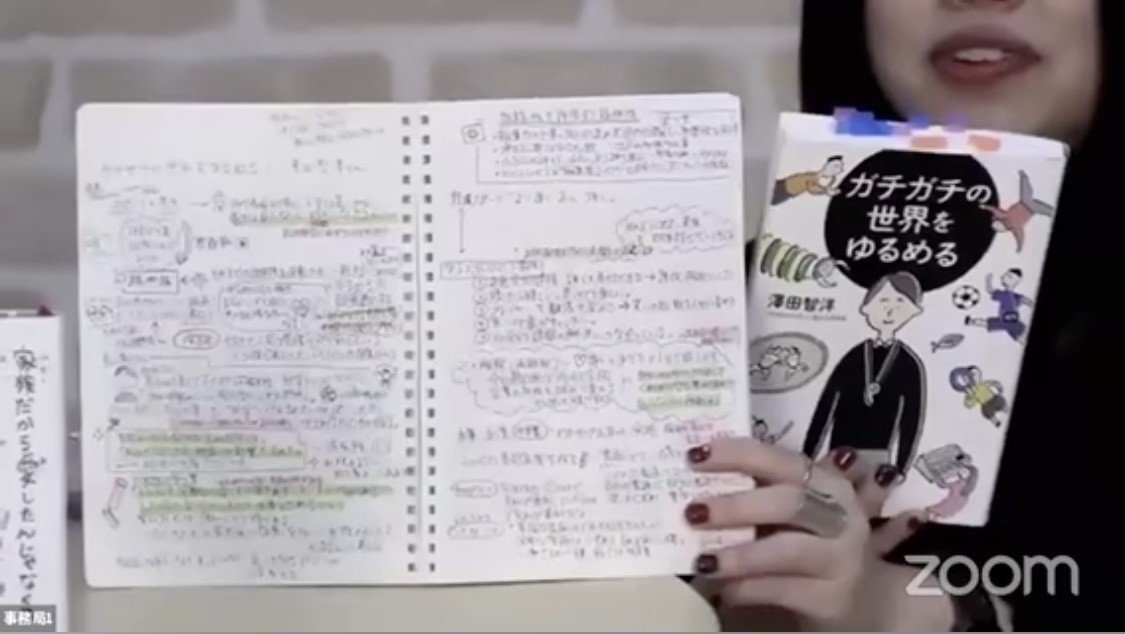

さらに、澤田の著書『ガチガチの世界をゆるめる』について、岸田さんが自身の「ノート術」を交え語ってくれた。宝物のような言葉たちを、一語一句聞き漏らすまいと全集中した。

気づいたら僕は、自分が沈み人であることを受容し始めていた。もう覚悟を決めよう。僕と赤いビーズクッションは運命共同体だ。

休憩中、文藝春秋の浅井さんが声をかけてくださった。

「…イスに替えましょうか?」

「お願いします」

即答だった。なんなら、浅井さんが「イ」と言った瞬間に返答した。見栄をはったけれど、全然ビーズクッションを受け入れられてなかったのだ。

実のところ筋繊維や五臓六腑だけでなく、腰にも大きな負荷がかかっていた。『ガチガチの世界をゆるめる』という本を書いておきながら、全身はガチガチになっていたのだ。渡りに船とばかりに、光のスピードでビーズクッションをイスに替え、対談が再開された。

楽すぎて泣いた。

みなさま、イスって知ってますか?座ったことありますか?こんなにも快適で、「自分が座っていること」を忘れさせてくれる逸品が、世界に存在するんですね。冗談抜きで感動した。

このときの対談は、12月に別冊文藝春秋の記事になる。もちろんそこに、ビーズクッションとの葛藤は掲載されない。

— 文藝春秋digital|教養メディア (@gekkan_bunshun) November 4, 2020

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?