【ビジネス日記day11】2021/02/24(水) 定着するには復習。(イシューからはじめよ)

おこんばんわ。

本に関しては、昨日の「イシューからはじめよ」の続きを書きます。

読んでよかった。8割理解。

マーケティングの世界に飛び込んだ時の必読書でもあり、1回目読んだときは、2~ 3割しか理解できなかった。

理解が深まっても、それが定着し、応用できなければ意味がない。

まずは、定着させるために今必要な本を読みアウトプットするのが大切。

復習しないは、ただ記憶力と頭のいい人。僕は違う。

■今日感じたこと思ったこと(振り返り):

結局、今日は「イシューからはじめよ」を理解しながら読むのに3時間半くらいかけてしまった。笑

1日は短い。

が、しっかりと時間をとり必要なインプットとアウトプットをする時間を作ることが大切と再認識。

・今やるべきことか、本質か。→を考える時間を作る

・運動、睡眠、食事→時間をしっかり確保し行う方が絶対に良い

あとは、継続力とやりきり力。

やっぱり一人だと不安だし、方向性が本当に正しいか心配。

いい先輩やアドバイスがもらえる環境は超大事。

僕は今まで、迷惑をかけてはいけないと思い、変な気遣いを使ってきた。

今年は本当にそれをやめよう。

「人に頼りまくって、迷惑かけまくって成功して、恩返しする」

■今日一番感じたこと:

・タイム管理が難しい。予定通りに行かない。忘れる。

■今日の改善プラン(明日どうする?):

・今日のイシューを定着させるために、イシューを復習。

・イシューにそって1つずつ考えてから行動する

・タイム管理をやるやるやる。

→タスクを分解して達成感を得る

■仕事で今必要なこと:

イシュー度の高い仮説。

人に聞く力(質問力)

■今日読んだ本:

イシューからはじめよ

✳︎昨日の続き

■読んだ理由:

バリューある仕事をしたい(絞る)ので、イシュー度を高める方法を知りたい。

■本の要点(覚えていること。残したいこと)

続き

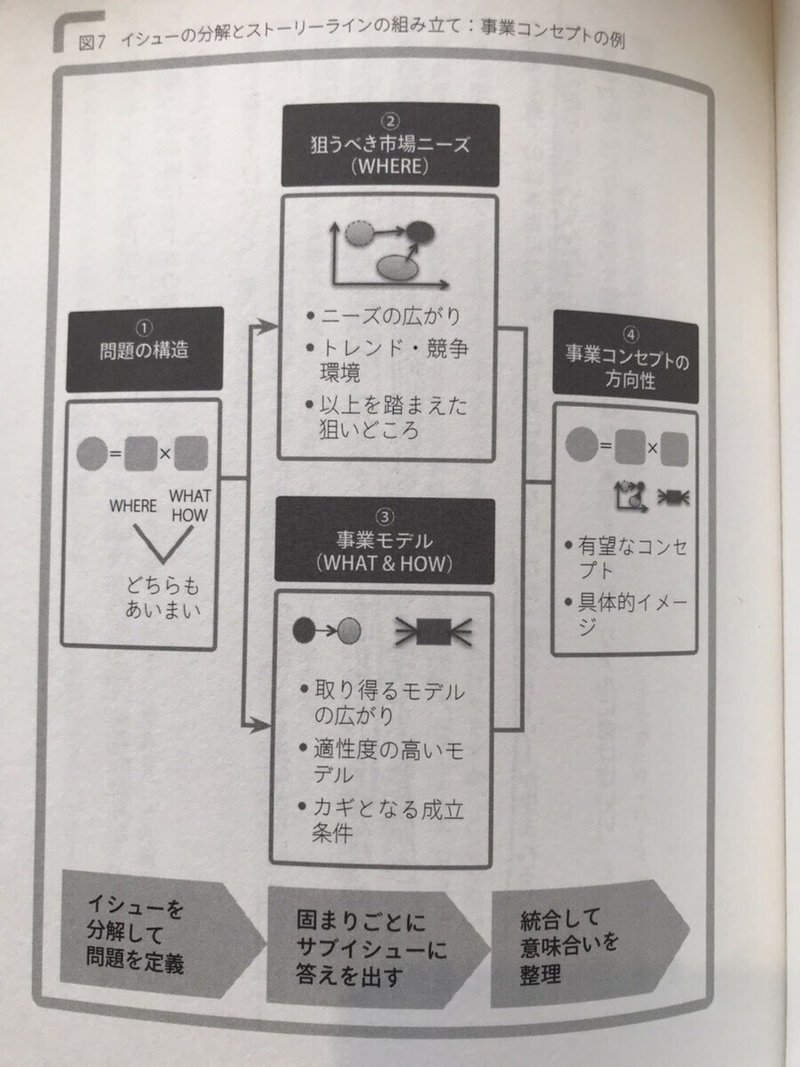

2)仮説ドリブン→イシューの分解・流れを考える

仮説思考が大事。

やらないとわからないはダメ。

大きなイシューはそのままでは答えが出せないことが多いため、

おおもとのイシューを「答えの出せるサイズにまで分解」する

「答えの出せるサイズにまで分解」→サブイシュー

<メリット>

・課題の全体像が見えやすくなる

・サブイシューのうち取り組む優先度が見えてくる

「イシューの分解は、漏れなくダブりなく= MECE」が大切

「事業モデル別に最適なフレームワークを利用する」ことも大切

注意点は、フレームワークに頼りがちになり、本質的なイシューをフレームワークに無理矢理当てはめようとしてしまったり、独自の視点や洞察が生かせなくなる可能性があること

切り分け方を間違えると本質的な答えが出ない。

→本質的に意味のある固まりで分けることが大事

例、ゆで卵、売り上げの切り分け方

p110

【型がある場合】

事業コンセプトの分解=どの市場(ニーズ)を狙うか×事業モデル

where what how

→【WWH】P&Gマーケティングのブランドの売り方に似てる?

【型がない場合】

最終形から逆算する

新規性の高い課題の場合に多い。

例、電子商品券など

ストーリーラインを組み立てる

【メリット】

・人にわかりやすく伝えるため。

・自らも視覚化と言語化によりやるべき行動がわかりやすくなる。

ストーリーラインを作るところまでが第一段階。

検証がダメだと終了ではない。改善を繰り返し、肉付けすることができる。

ストーリーラインは、脚本を制作するプロセスと似ている。

・ストーリーラインを作る

・サブイシューを検証する

・改善、肉付けする

・まとめる

【ストーリーラインに必要なもの】

・そもそもの問題意識

・イシュー

・サブイシュー

・仮説

・繋がり

・検証結果の意味合いの整理

【論理的にストーリーラインを組む時の2つの型】

・whyの並び立て→最終的に言いたいことを並立的に立てる

・空雨傘→ロジカルシンキング

・whyの並び立て→最終的に言いたいことを並立的に立てる

例、「案件Aに投資すべき」と言いたい場合

・なぜ案件Aに魅力があるのか

・なぜ案件Aを手がけるべきなのか

・なぜ案件Aを手がけることができるのか

・空雨傘→ロジカルシンキング

空:〇〇が問題だ

雨:この問題を特にはここを見極めなければならない

傘:そうだとするとこうしよう

✳︎雨の課題の深掘りが重要

絵コンテを作成する

ストーリーラインを作成したものは、まだテキストを視覚化したもの。

データ等の結果をグラフや図を利用しさらにわかりやすくしたもの。

どうやって数量を計測するかの施作法も記載する。

具体的な計測手法などはその都度。割愛。

<計測手法の流れ>

検討内容(問題提起)→調査の役割(仮説)→調査手法(施作)→結果

3)アウトプットドリブン

【再度確認】

犬の道に走らないために。

一流のビジネスマンは、

「限られた時間で、いかに本当のバリュー(価値)のあるアウトプットを効率的に生み出すというゲーム」を行っていることを忘れない。

✳︎どれだけ価値のあるイシュー度の高い活動に絞り込み、そのアウトプットの質をどこまで高めることができるかを競うゲーム

ストーリーラインまでできれば、あとは実際の検証フェーズ。

【アウトプットを効率的に行うために大事な3つの要素】

・いきなり飛び込まない

・答えありきではない

・トラブルをさばく

・軽快に答えを出す

・回転数とスピードを意識する

→やりがちなので肝に命じる

要は、「予測・仮説を立て、なんの数値が必要か明確にし、施作の優先順位整えてから動き出す」と言うこと。

・いきなり飛び込まない

行動、検証のフェーズにいきなり飛びかからない。

→絵コンテ、最低でもストーリーラインを作り、

仮説を立て、なんの数値が必要なのか明確にし、優先順位をつけてから動く

・答えありきではない

「木を見て、森を見ず」を避けると言うこと。

自分の仮説が正しいことばかりを集めない。視野を広く事実をみる。

・トラブルをさばく

欲しい数字や証明ができない

→構造の分解

→他のアプローチから計測できないか考える

→フェルミ推定を用いる

自分の知識や技ではラチがあかない

→精通する人に聞きまくる(大事な資産)

・軽快に答えを出さない

1つの手法でそれと決めつけない。

→「固執しない」

複数の方法で試み精度をあげる

・回転数とスピードを意識する

手早くまとめて行くのだが「停滞しない」こと

「丁寧にやりすぎない」

60%の完成度を2度回す方が効率よくなる。

→やりがち

4)メッセージドリブン(最後の章)

・一気に仕上げる

・あとは、絵コンテまでのフェーズを一つずつ推敲する。

意味ある課題を扱ってもらうことを理解してもらう

メッセージを理解してもらう

メッセージに納得して、行動に移してもらう

誰に見せるかを意識することが大事

・相手は完全に無知だと思え

・相手は高度の知性を持つと想定する

最後に、

毎日の中で、小さな疑問をもち、「これって本当にイシューなのか?」を考え小さな成功体験を積むことが大切。

おわり

■明日やること:

・復習

・本読み

・ビジネスやるやら精査とリサーチ(イシュー)

・現状実務

この数日ここから進んどらんな。笑

早くゴリッと前進したい。

今日も今からジム行きます。

ジムに行かないと、途端に張り詰めた精神がすぐ崩壊する。

精神の強さも鍛えたい。ズブとく、楽観的になりたい。

また明日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?