人口減少と人間開発指数(2006)

人口減少と人間開発指数

Saven Satow

Jan. 19, 2006

「規律なき人生を送るものは尊厳なき死を迎える:。

アイスランドの諺

1 人間開発指数

2005年末、総務省が日本の人口減少を公表し、メディアも、いささかヒステリックなまでに、恐怖のシナリオを描き、とりあげています。この予測はすでに立てられていたのであり、いつもながらの政府の無策を含め、今さら驚くべき事実ではありません。

慌てた政府は第二子以降の出産にかかる出産費用を全額補助するという案を検討すると見られています。けれども、その一方で、小泉純一郎首相は、熱心に、義務教育への国庫補助金の削減を進めています。子どものいる一般家庭の家計を最も圧迫しているのは教育費です。ミュージシャンのタケカワユキヒデは、教育費のために、コンサート活動に出ていると公言しています。

特に、高等教育における奨学金はOECD諸国と比較して貧弱です。奨学金を受けられるのは極少数に限られています。義務教育での経済的負担が増えれば、裕福な家庭以外の子どもは高等教育を受けられないことになりかねません。加えて、昨今では、給食費の滞納が130万人にも及ぶ状況があります。出生者数を上げるため、産むだけ産ませたら、後は自己負担で何とかしてくれというわけです。

政治家の中には、少子化対策と称して、「産めよ殖やせよ」とばかりに、復古的イデオロギーへの回帰を唱える者がいます。それは人口を増やすこと自体が目的になり、女性を無機的な出産マシーン、子どもを無個性的な数量としか見ていないのです。

近代化が進めば、多産多死から少産少死へと向かいますから、少子高齢化に至ります。シングル志向や同性愛者のパートナーシップも広がる一方で、子どもを儲けるために、不妊治療を受ける女性も増えるなど価値観やライフ・スタイルが多様化しています。女性を家庭に縛りつければいいという発想は時代錯誤もはなはだしいのです。

高度経済成長期、大量生産大量消費という量のイデオロギーが中心でしたが、多様性・個人性・社会的責任性に基づく多品種少量生産の現代では、人々は質を求めています。新しい商品・サービスの開発には、女性や障害者、高齢者などの多様な視点が不可欠です。

育児に対する支援の拡充は出生率の向上策以前に、夫婦別姓などと並んで、男女の平等参画において検討されるべきです。

量の政治から質の政治への転換が必要です。けれども、依然として、量のドグマから脱却できていない政策を政府は発表しています。いくら質はお役所仕事にはそぐわないとしても、あまりに目先の出生者数の増加に気をとられすぎです。

発想の転換には、「人間開発」に眼を向ける必要があります。国連は人間開発に関して報告書を毎年発表しています。この「人間開発報告書(Human Development Report: HDR)」)は、その年毎に、異なるテーマの下、人間開発を問題提起しています。1992年のリオデジャネイロで開催された国連環境会議並びに94年のカイロでの国際人口開発会議、95年のコペンハーゲンでの社会開発サミット等を通じて、「人間開発」という概念が国際的に認知され、今日ではほぼ定着したと言えるでしょう。

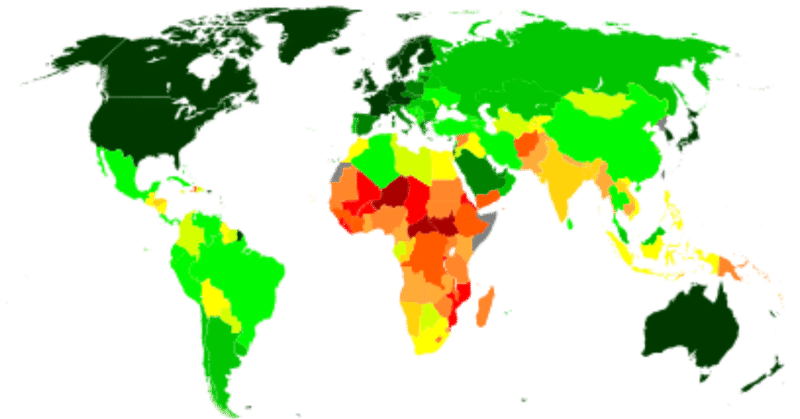

この「人間開発」を測定する目安が「人間開発指数(Human Development Index: HDI)」です。それは各国の人々の「生活の質(Quality Of Life: QOL)」や発展度合いを示す指標です。「成長(Growth)」が量的拡大とすれば、「開発」は質的拡充です。

人間開発指数はパキスタンの経済学者マブーブル・ハクによって90年に考案され、93年以来、国連開発計画によって国連年次報告の中で発表されています。彼の作品は、残念ながら、ほとんどが未邦訳なのですが、『人間開発戦略─共生への挑戦』が日本評論社)より刊行されています。

開発援助の目的は多くの人々が人間の尊厳にふさわしい生活ができるように支援することであり、そのために、国の開発の度合いを測定する尺度としてこの指数が用いられています。一人当たりのGDPや平均寿命、就学率などの変数を組み合わせて独自の数式によって算出されています。

05年の報告書(によるトップ30は次の通りです。

1.ノルウェー

2.アイスランド

3.オーストラリア

4.ルクセンブルク

5.カナダ

6.スウェーデン

7.スイス

8.アイルランド

9.ベルギー

10.アメリカ合衆国

11.日本

12.オランダ

13.フィンランド

14.デンマーク

15.イギリス

16.フランス

17.オーストリア

18.イタリア

19.ニュージーランド

20.ドイツ

21.スペイン

22.香港

23.イスラエル

24.ギリシア

25.シンガポール

26.スロベニア

27.ポルトガル

28.韓国

29.キプロス(南キプロス)

30.バルバドス

下位には、チャドやマリ、ブルキナファソ、シエラレオネ、ニジェールなどサハラ以南のアフリカ諸国が並びます。

先に挙げた変数の項目を考慮するならば、日本はもう少し上位にあるはずだと思われるかもしれません。しかし、日本は、それらの点において、一頭地を抜きん出ているわけではないのです。

平均寿命にしても、他国と開きが少ないのです。WHOは、05年4月7日、世界192カ国の平均寿命を発表しています。全体の1位は日本の82歳ですが、男女別になると、女性では日本とモナコの85歳、男性は日本やスイス、スェーデン等が78歳で並んでいます。平均寿命80歳以上は日本を含め13カ国あります。04年12月、WHOは「健康寿命」も報告しています。これは日常生活を大きく損ねる病気や怪我の期間を生物学的な寿命から差し引いた年数を指します。日本は、健康寿命の点でも、女性が77.7歳、男性が72.3歳と世界最長寿です。けれども、日本の不健康期間は、比率・年月共に、世界一ではありません。健康寿命の2位は、女性がサンマリノの75.9歳、男性がアイスランドの72.1歳です。

国連が発表し始めた93年からの統計を見ると、トップはカナダとノルウェーにほとんど占められています。カナダは94年と96年から2000年まで、ノルウェーは95年と01年から05年まで連続して首位の座に就いています。

日本も、実は、93年に1位になったことがあるのですが、以降は、徐々に低下しています。04年では、9位です。質に対する認識が不十分な政府の発想ではこの順位を上げることは困難です。

2 アイスランド

05年の統計において注目すべきは二位のアイスランドです。この北大西洋の島国は、前年、7位だっただけでなく、つねに上位にあります。

領土面積はほぼ北海道に相当し、人口は30万人程度であり、その内、1八万人が首都レイキャビック周辺に住んでいます。また、アイスランド共和国の議会は「アルシング(Alþingi)」と呼ばれ、930年に発足し、ノルウェーやデンマークによる支配で一時中断したものの、現在に至るまで続き、現行の議会としては世界最古です。今の議員定数は63人です。

文化面では、長編叙事詩アイスランド・サーガは20世紀文学に多大な影響を与え、中上健次もそうした継承者の一人です。また、ミュージシャンのビョークはハウスミュージックを取り入れたユニークなサウンドにおおらかなボーカルを乗せた曲が世界的にヒットしただけでなく、映画『ダンサー・イン・ザ・ダーク』(2000)で主演し、カンヌ映画祭で最優秀主演女優賞に輝いています。公用語のアイスランド語は、”student(学生)”や“professor(教授)”などを除くと、伝統的に入ってきた外来語のほとんどを言い換えて、吸収しています。テレビ(Television)は”sjónvarp”となり、その意味は「絵投げ」です。

アイスランドは小国ながら、戦後、何度か決定的な場面で世界の注目を集めています。東西冷戦構造の時代、軍隊を持たないこの共和国には米軍基地があると同時に、エネルギーはソ連が供給しています。冷戦の最前線どころか、両陣営が相互浸透しています。中立も飛び越えているのです。そのため、挑戦者ボビー・フィッシャー対王者ボリス・スパスキーのチェスの世界選手権(1972)も、ロナルド・レーガン大統領とミハエル・ゴルバチョフ書記長による米ソの首脳会談(1986)も、レイキャビックで開催されています。両国にとって、最も信頼できる国という立場を持っているのです。

自国軍は保有していませんが、国連への貢献も、人権やPKO、難民の受け入れ等で目覚しく、北欧統一候補として、09年から10年の国連安保理非常任理事国に立候補しています。欧州諸国、特に、北欧との関係は密接かつ協力的で、EU未加盟ながら、一切孤立はしていません。

このアイスランドと比較すると、日本外交にはがっかりします。戦後、日本の外交は、国際情勢という環境に適応することだけに終始し、それを改善しようという発想までに至りません。しなやかさもしたたかさも欠け、依然として、北方領土問題は解決できず、対米追従を盲信、アジアで孤立するという有様です。こうなると、もう「心の問題」ではなく、指導者の「頭の問題」を改革しない限り、善処できないでしょう。

さらに、アイスランドの国内に眼を転じると、自然環境が厳しく、天然資源も乏しいにもかかわらず、人間開発指数を高くしている知恵と工夫が見られます。従来、土壌が溶岩質で農業にはあまり適さないため、アイスランドの産業は漁業に依存する比率が高く──貨幣や紙幣に、魚介類の絵が使われています──、共通漁業協定の受け入れを理由にEUへの加盟も拒否してきましたが、近年、産業の多様化に努め、ソフトウェア製品やバイオテクノロジー、金融サービス、エコエネルギーの研究開発などが盛んになっています。

ただ、将来的には、EUへ加盟するでしょう。グローバル化する金融という環境では、小さな通貨はショックへの対処力に限界があります。

小さな島国である以上、地球温暖化による海面上昇は解決しなければならない切迫した問題であり、化石燃料による電力供給からの脱却への取り組みは、国際的にも注目を浴び、世界各国から留学生並びに研究者がやってきています。エネルギー供給の中で再生可能エネルギーは72%を占め、世界最高です。

社会の電子化も進んでおり、携帯電話やインターネットの普及率も極めて高く、06年1月14日付『日本経済新聞』の社説によると、クレジット・カード決済は全消費の70%を超え、世界で最もキャッシュレスな社会の一つです。ちなみに、日本の場合、その比率は10%以下です。

また、観光も拡大し続けており、エコツーリズムやホエール・ウオッチングなどを目当てに、海外から観光客が大勢訪れています。03年より、羽田からチャーターでの直行便3本が就航され、年間日本人観光客数は就航前の約3倍です。失業率は3%台と低く、経済成長率は04年は7.7%です。

財政は97年に一般財政が均衡に達し、その後、一貫して黒字です。国民一人当たりのGDPも世界最高水準をキープしており、日本を上回っています。さらに、水道代を始め、教育費や医療費などは無料で、羨ましいことに、どの家庭にも温泉がひかれているのです。アイスランドは、このように産業転換により、世界で最も先進的であるだけでなく、長年に亘り、人間開発指数の上位にランクインしているのです。

そのアイスランドの人口は微増を続けています。国連の統計通り、人々にとって住みやすい国であるから、結果として、人口が増えているのです。

人口減少にうろたえるよりも、日本はそれを受容し、その前提に立って、「生活の質」を向上させる政策を打ち出すべきでしょう。さらなる多様性・個人性・社会的責任性の社会的認知が不可欠です。奨学金を拡充するなどして教育費の負担を政府・自治体・教育機関が大幅に軽減させ、経済的な理由で勉強を断念する人が減れば、QOLの向上につながります。

日本史を省みると、戦国時代以降、秀吉を始め為政者が後進地域に開発投資を行うと、人口移動が起きて、人口増加をもたらしています。古来より為政者は人口増加に関心があります。人口増加がGDPや税収の伸びに継がるからです。ただ、大名は人口増加をその政策の目的にしていません。支配地域を発展させようとしただけです。人口増加は結果です。

人口をハード・パワー的な資源としか捉えていない日本を尻目に、人口の少ない国の方が人間開発指数の点では上位にあります。人的資本はソフト・パワーです。「大国」意識を捨て去り、ソフト・パワーを重視した小日本主義の認識に向かうならば、住みやすい国となり、結果として、人口も減少傾向が落ち着き、さらに微増に転じる見込みがあります。今の日本にとって、最も問題なのはこの「大国」意識にほかならないのです。

〈了〉

参照文献

“Human Development Reports”, UBDP

http://hdr.undp.org/

外務省

http://www.mofa.go.jp/mofaj/index.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?