「マヨヒガ」からのメッセージ(2)(2020)

第二章 二つの「マヨヒガ」

「マヨヒガ」をめぐる作品は『遠野物語』に収録された昔ばなしに依拠しています。この本には二つの「マヨヒガ」伝承が「六三」と「六四」とナンバリングされて収められています。

「迷い家」とは訪れた者に福をもたらす家です。迷い込んだ者はその家から何か物品を持ち出してよいとされています。けれども、誰もがその恩恵に与れるとは限りません。「六三」は無欲のために福を授かった三浦家の妻の話です。他方、「六四」は欲を持った村人を案内したせいで富を得られなかった若者の話です。

「マヨヒガ」は「迷い家」の遠野での呼称と『遠野物語』は述べていますが、必ずしも一般的な遠野方言ではありません。盛岡以南の南部方言は濁音があまり濁りません。「マヨイガ」の「イ」を「イ」と「エ」の中間で発音し、その後に濁りの弱い「ガ」が来ると、「ヒ」に聞こえます、「マヨヒガ」の語源はそんなところでしょう。

『遠野物語』が紹介するマヨヒガは次のような昔ばなしです。

六三 小国の三浦某と云ふは村一の金持なり。今より二三代目の主人、まだ家は貧しくして、妻は少しく魯鈍なりき。この妻ある日門(カド)の前を流るゝ小さき川に沿ひて蕗を採りに入りしに、よき物少なければ次第に谷奥深く登りたり。さてふと見れば立派なる黒き門(モン)の家あり。訝しけれど門の中に入りて見るに、大なる庭にて紅白の花一面に咲き鷄多く遊べり。其庭を裏の方へ廻れば、牛小屋ありて牛多く居り、馬舎ありて馬多く居れども、一向に人は居らず。終に玄関より上がりたるに、その次の間には朱と黒との膳椀あまた取出したり。奥の坐敷には火鉢ありて鉄瓶の湯のたぎれるを見たり。されども終に人影は無ければ、もしは山男の家では無いかと急に恐ろしくなり、駆け出して家に帰りたり。此事を人に語れども実と思う者も無かりしが、又或日我家のカドに出でゝ物を洗ひてありしに、川上より赤き椀一つ流れて来たり。あまり美しければ拾ひ上げたれど、之を食器に用ゐたらば汚しと人に叱られんかと思ひ、ケセネギツ(雑穀を収納する櫃)の中に起きてケセネを量る器と為したり。然るに此器にて量り始めてより、いつ迄経ちてもケセネ尽きず。家の者も之を怪しみて女に問ひたるとき、始めて川より拾ひ上げし由をば語りぬ。此家はこれより幸運に向ひ、終に今の三浦家と成れり。遠野にては山中の不思議なる家をマヨヒガと云ふ。マヨヒガに行き当りたる者は、必ず其家の内の什器家畜何にてもあれ持ち出でゝ来べきものなり。其人に授けんが為にかゝる家をば見する也。女が無慾にて何物をも盗み来ざりしが故に、この椀自ら流れて来たりしなるべしと云へり。

六四 金沢村は白望の麓、上閉伊郡の内にても殊に山奥にて、人の往来する者少なし。六七年前此村より栃内村の山崎なる某かゝが家に娘の聟を取りたり。此聟実家に行かんとして山路に迷ひ、又このマヨヒガに行き当たりぬ。家の有様、牛馬鶏の多きこと、花の紅白に咲きたりしことなど、すべて前の話の通りなり。同じく玄関に入りしに、膳椀を取出したる室あり。座敷に鉄瓶の湯たぎりて、今まさに茶を煮んとする所のやうに見え、どこか便所などのあたりに人が立ちて在るやうにも思はれたり。茫然として後には段々恐ろしくなり、引返して終に小国の村里に出でたり。小国にては此話を聞きて實とする者も無かりしが、山崎の方にてはそはマヨヒガなるべし、行きて膳椀の類を持ち来り長者にならんとて、聟殿を先に立てゝ人あまた之を求めに山の奥に入り、こゝに門ありきと云ふ処に来れども、眼にかゝるものも無く空しく帰り来りぬ。その聟も終に金持になりたりと云ふことを聞かず。

「六三」の舞台の「小国(おぐに)」は現在の岩手県宮古市小国に当たります。また、「六四」の「金沢村」は現在の上閉伊郡大槌町金沢、「栃内(とちない)村」は遠野市土淵町栃内です。グーグルアースで検索すると、今日でもいずれの地区共に山深く、人家もまばらです。ストリートビューを使って道路をたどってみても、家屋も少なく、対向車の姿もあまりありません。江戸時代はもっと開けていなかったでしょうから、そこで豪邸に出くわしたとしたら、ただならぬことと思っても不思議ではありません。

二つのエピソードにはモデルがあるとされ、追跡調査も行われています。「六三」の「三浦家」はこの地区でも有名な富豪で、明治に入ってから小国村の村長も輩出しています。この話は三浦家が豊かになった理由をめぐる村人の噂話が起源ではないかとされています。また、「六四」に関連する一家は豊かにはなっていないと調べられています。「六三」を踏めて「六四」が生まれたと推測されています。

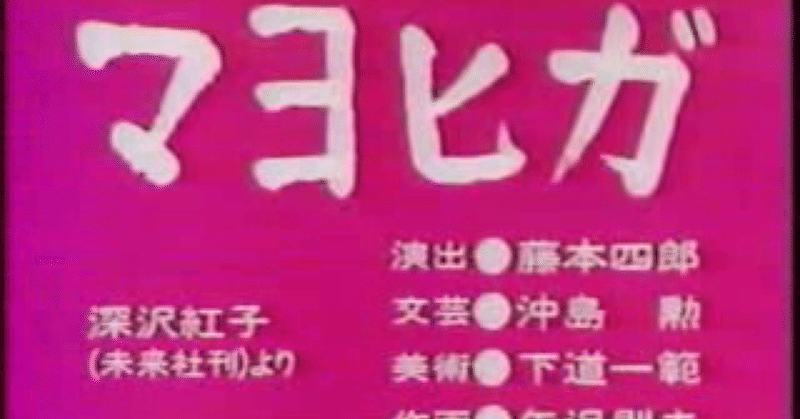

この「六三」は『まんが日本昔ばなし』が二度アニメ化しています。一回目は一九七八年八月二六日に「マヨヒガ」のタイトルで放映されています。原案は一九五七年に未来社より刊行された『日本の民話02 岩手の民話』に収録された「マヨヒガ」で、再話者は深澤紅子です。二回目は一九九二年三月二八日に「まよい家」のタイトルで放映されています。原案は一九七八年に鎌倉書房より刊行された『父・母が語る日本の民話下巻』に収録された「まよい家のはなし」で、再話者は吉沢久子です。

両者はほぼ同じ内容ですが、設定が若干異なっています。一回目は固有名詞が省かれています。また、「妻が少しく魯鈍」、すなわち知的障碍もしくは発達障害であるとせず、無邪気な健常者です。一方、二回目は「小国」が舞台であると触れています。加えて、妻には「お久仁(おくに)」の名を与え、障がいがあると言及し、それに基づく展開にしています。「マヨヒガ」に比べて、「まよい家」の方が『遠野物語』の「六三」に近い作品です。

このアニメを含め「マヨヒガ」をめぐる創作・考察は「六三」がほとんどです。「六四」はあまり取り上げられていません。「六三」と関連させた研究がいくつかある程度です。

「六四」を扱った数少ない作品が佐々木喜善による「マヨヒガ」物語です。二つあるのですが、いずれも「六四」と同様の内容です。

ここでは『山奥の長者屋敷』を引用しましょう。それは次のようなお話です。

次には、矢張り桐の花と関係ある隠れ里(土地ではマヨヒガ)の話をしませう。

金沢村(上閉伊郡)の産でだといふ若者(二十四五歳位)が私の家の近所に聟に来ました。それは四五年前のことなのですが、此の若者がどうも生れつき少々小足りない方なので、私が村に一年ばかり居つて離縁され、今では同じ土淵町の中ですが、字が違ふ所に復入聟して居ります、其の男の物語つた話。

「己ら家は昔から狩人筋であつたのだから、己なども十四五の時から山さ行つてた。祖父も親父も立派な鉄砲を持つてゐたのし、その鉄砲こそお前様に見せたい程のものだ。(斯う言つて彼は得意そうに微笑しました。)己まだこちらさ来ねえ時、一人で白見山さ行つたことがあつたつけ。さうすると彼の南向きのある洞を遠くから眺めて見ると、なんだが霞でもうからむやうに美しい花こが咲き群がつて見えるものだから、可怪しく思つて其れを目的に行つて見れば、其処はなんともかんとも言はれない酒張とした所で、大きな岩が立つてゐて、其の岩の小穴から綺麗な水が湧てゐた。そして其の湧水のほとりに赤く塗つた桶があつたから、これは此の辺に人の家でもあるべかなと思つて、岩をめぐつて少しばかり行つて見ると、大きな黒い門がありますけ。可怪しく思つて其の門から入つて行くと、赤い鶏がたくさん遊んでゐたり、片方の厩には、青馬だの栗毛だのゝ馬がゐる、そして大きな構への家があるものだから玄関から上つて見たが、人が誰も居る気振りもない。四辺があまりに立派なものだから家のなかを彼方此方を歩き廻つて見ますとな、赤いまうせんを敷いた座敷があつて、其処には唐銅の火鉢に火がおきて鉄瓶が懸つて湯がたぎつてゐたところもあればまた客来様もあるものと見えて朱膳朱椀が多勢前揃へ並べられてある座敷もありますけ。己はあまり見てゐて、其の家の人達になど見付けられたら盗人だべと思はれべえと思つて、どこか其所を出はつて庭さ出ると、前の鶏どもが驚いて其処らを飛び歩くから、己は門から出て此処闇と遁げて来ました。さうするといつの間にかいつも通つて知つてゐる路のとこにさ出てゐましたつけ。

それから、ひょつと彼れは泥棒の棲家ではないかと思つたから、追手のかゝらねえうちにと一生懸命に走せて人里の方さ還つて、そして家さ来て其の話をすると、みんなは何のことだ其れはマヨヒガと謂うてお前に運を授けるところだつたものを、なんたらお前はよくよく運のない奴だ。何故其所から椀か鶏か馬か何んでもよい、一つ持つて来なかつた。なんたらあつたらことをした。さあ今一かへり此れから其所に歩べと言われて、此度は家の人達村人だの多勢で行つて、其処を尋ね探して見たがどうしても見つからなかつた。

お前は此の辺から、かうして向うの洞を見た時その花群が見えたのか、なんて木さ登つたり岩さ上つたりして眺めて見ても、もうそんな山も洞も見えればこそ、みんなには何トボケてけつかる。此の小馬鹿の話を真にして来たばと言つて皆は笑ふし、己もさう言はれると夢見たやうな心持だつた。」

「あゝあゝ、真に己ら言ひ落としたが、其の家のある桐の林には一面に桐の花が咲いたり散つたりしてゐたつけ」と其の若者が言ひました。極く近頃に聞いた話です。

昔ばなしが活字化される際、一般的に言って、近代の言文一致体が採用され、会話の中で方言ないし疑似方言が使われます。主な読者層を日本語人の子どもと想定しているからです。佐々木の文体もこうした再話の傾向を踏まえています。

この物語は「六四」と同様の内容ですが、大きな違いがあります。それは主人公に知的障碍ないし発達障害があることです。佐々木は「六三」の主人公の特徴を若者に加えています。これは佐々木による新たな変更です。そこには、後に述べるように、戦前の日本のイデオロギーを反映しています。この作品は昔ばなしと言うよりも、近代のファンタジー文学です。

一見してわかるように、同じ内容ですが、「六四」と比べて、若者の人物像やマヨヒガに至るまでの描写が詳細です。昔ばなしには具体的な描写が限定的です。それにはいくつかの理由があります。まず、先に述べた通り、昔ばなしがスタンダード・ナンバーのライブ演奏だからです。語り部はプロではありませんから、記憶力の制限があります。また、聞き手には子どもも含まれますので、長い話では飽きてしまいます。物語の分量を増やす描写は最小限に抑える方が望ましいのです。

口承であっても、言うまでもなく、長編もあります。平曲は琵琶法師が琵琶を奏でながら、長大な『平家物語』を語ります。それは音楽に乗っているので記憶しやすく、また担当しているのも専門家です。しかも、聴衆は大人が中心ですから、子どもほど飽きっぽくありません。長編の口承にはそれを可能にする条件が備わっているのです。

昔ばなしには分量以上に描写を必要としない理由があります。それは話し手と聞き手の間で共通理解があることです。昔ばなしは規範を共有している共同体内の世代間の口承文学です。そこに登場する人物や物事、存在に関する理解を共有しています。「おじいさんとおばあさん」と言われれば、そのイメージを話し手も聞き手も暗黙の裡に共有していますから、いちいち描写する必要がないのです。

しかし、近代文学は文字文学です。話し手と聞き手が同じ場にいる口承文学と違い、書き手と読み手がコンテクストを必ずしも共有していません。それに依存できないのですから、作者は具体的な描写を通じて読者とイメージを共有する必要に迫られます。

しかも、近代では写真や映画といった映像メディアが発展・普及します。それは個別的・具体的写実の説得力や時空間を超えた対象の可視化の衝撃を文学につきつけます。文学もそれを踏まえた新たな文体を編み出していかざるを得ません。その流れは筋もろくになく、ただ事物に関する客観的描写が続くアラン・ロブ=グリエに至ります。

このような指摘をしたとしても、これまでの議論は再話を批判しているわけではありません。昔ばなしには正典などありません。それは伝承の過程で意図的・無意図的を問わずさまざまな変化が生じていると推測できます。再話への非難はそうして伝わって来た昔ばなしのタフさを侮った見方です。柳田が聞き取った説話を『遠野物語』に記録したことは、口承が文字文学へ変換したのですから、確かに事件です。しかし、それも長い歴史をたどって来た昔ばなしにとっての一つの変化です。民衆は昔ばなしをメッセージとして口伝えしてきたのであり、大切なことはそこにあるのです。

民話の編纂・再話の際に、しばしば近代的イデオロギーや教育的配慮による変更がしばしば問題視されます。最も有名なのは『赤頭巾』におけるシャルル・ペローとグリム兄弟の違いでしょう。前者では主人公はオオカミに食べられて終わるのに対し、後者においてハンターが腹を裂いて救い出します。この改変は「教育的配慮」と非難されますが、時代的・社会的背景から理解すべきです。グリム兄弟の活動した時代は大西洋革命後です。当時は、戦争による技術革新に伴い、廉価で命中精度の高い銃が欧州に普及しています。これは人間とオオカミの力関係を逆転させ、この動物は数を激減していきます。「オオカミなんかこわくない」状況が改変を可能にしているのです。

確かに、近代的イデオロギーによる変更は進歩史観に基づく近代人の自惚れと言うことも少なくありません。民話を大胆に再構成した映像作品にはそれが鼻に就きます。復古主義の暴走を抑えるという同時代への配慮は必要でしょうが、現代の認識を相対化するために考古学的姿勢も忘れるべきではありません。

佐々木によるもう一つの「マヨヒガ」物語の『隠れ里』はこの伝承の噂話性を強調しています。内容が後のそれに基づいた事実としても、佐々木による主人公の改変はそうした戦前に顕著だった障がい者差別のイデオロギーを帯びています。富を得られなかった主人公をわざわざ障がい者に変えています。障がい者に対する差別が露骨になるのは家父長制やイエ制度が確立した明治に入ってからです。富国強兵の国家目標にとって障がい者は労働力ゃ兵力として劣り、そのような者は家長の責任においてイエで何とかしろとされています。戦前に障がい者施策に取り組んだのは政府ではなく、民間の奇特な人たちです。明治以前は仏教道徳に基づき、寺院や地域コミュニティが障がい者を支えています。もちろん、差別や搾取する村人もいます。昔ばなしからもそういう様子がうかがい知れます。けれども、最終的に障碍者には幸福がもたらされます。佐々木には同時代の自明視が認められ、後に詳しく述べますが、この設定は昔ばなしではあり得ないのです。

佐々木は「六四」を取り扱っています。おそらく知恵文学として見れば、「マヨヒガ」伝承が教えることは欲にかられた人に福がもたらされることはないといったところでしょう。それなら「六四」を読むだけでわかります。「六四」は、後に言及しますが、「隣の爺」型から把握でき、欲への戒めという教訓を受け取れるのです。しかし、研究者や表現者は「六三」を選んでいます。正直、「六三」は「六四より謎めいています。住んでいる気配があるのに、誰もいない「迷い家」に入ったら、物品を持ち帰ってよいと言われても、それは盗みです。その行為は共同体の規範に反します。なぜ無欲の人に盗みが許され、それをしないと、物品の方からやってくるのか釈然としません。ただ、この話を語り継いできた民衆には謎ではなく、規範に則っています。そこに「マヨヒガ」の社会的メッセージがあるのです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?