インド的な脳みその使い方に圧倒された話(後編)

前編では、インドの大学と同じカリキュラムで基礎理論講座を作ってもらったら、レベル1からレベル4まで、日本とは反対の順番でシラバスが作られて、その通りにやってみたら、最後で伏線回収するみたいに、サーッとすべてが繋がって、頭の中に立体的な知識が出来上がった、という話を書きました。

同じようなことは、サンスクリットの文法を習う時にも体験しました。

それは、マヘーシュワラ・スートラを使う方法です。

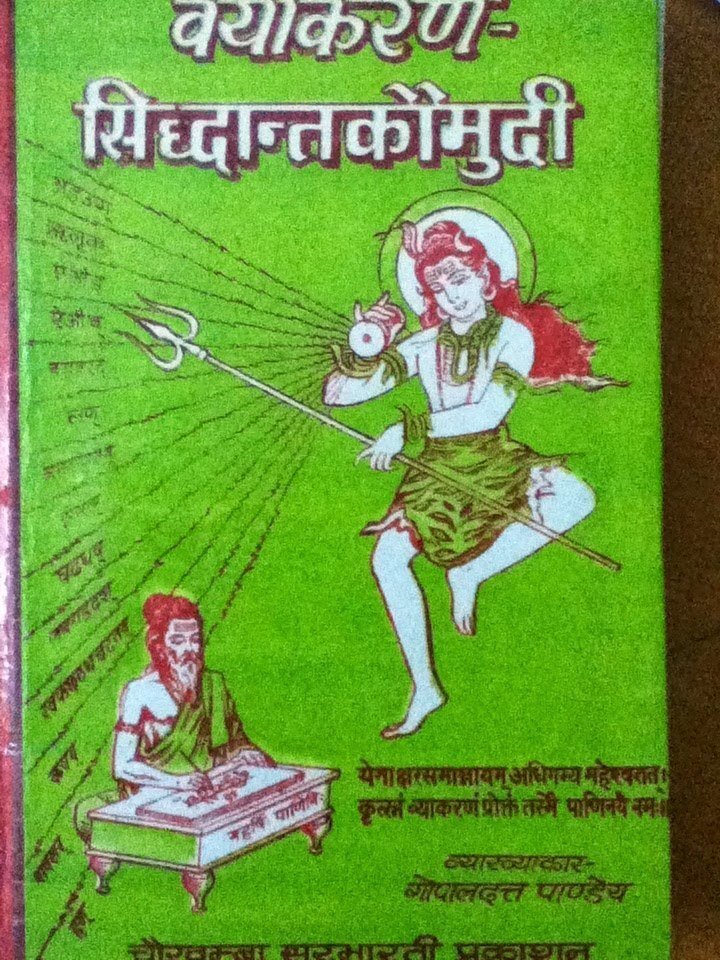

写真はミチカ・メーダー先生があげてくださった、マヘーシュワラ・スートラの写真です。

マヘーシュワラ(=シヴァ神)が踊りながら太鼓を鳴らしたら、57の文字が出てきて14行にわかれて スートラ(経典)になった、という神話を絵にしたものです。

スートラというのはお経みたいなものですが、このマヘーシュワラ・スートラには、たった57文字しかありません。

日本語のイロハ47文字が、イロハニホヘト チリヌルヲ…と、いくつかの文字のかたまりで区切られて並んでいるように、このスートラでは3〜4文字づつ、14行のかたまりになって文字が並んでいます。

イロハ歌の場合には、[色は匂へど 散りぬるを…]のように、意味をあてはめることができますが、マヘーシュワラ・スートラには全く意味はありません。だから暗記するのに、とても努力が要りますが、一度おぼえてしまうと、これが、ものすごく便利な仕組みなのです。

たとえば、イロハ歌の中の、ロハニホヘという音だけを指定したい時はどうすればいいか?イからトの間に挟まれた音なので、イトと表すことにします。

そして、文法の規則の中で、「ここにロ・ハ・ニ・ホ・ヘなどの音がくる場合には、その後の音が変化する」なんていう規則があったとします。その時に、いちいちロハニホへと書かなくても、「イトの後ろで音が変化する…」、という具合に書けばよいわけです。イロハ歌さえ知っていれば、イとトの間にはさまれた音だからロハニホヘのことね〜♪、とすぐにわかるわけです。

こんな風に、言葉をいくつかのグループにわけて、名前をつけて定義して表わす方法をメタ言語と言います。文法の規則はメタ言語を使って表すとわかりやすいのですが、すでに何千年も前に、インド人はそれをやりとげ、複雑な文法のどの場面でも使える音の並び方を見出して、14行のスートラにまとめていたのです。まるで魔法陣です。

すごくないですか?コレ!

複雑なサンスクリットの文法を、このようなメタ言語だけで書き表したのはパーニニという聖者です。彼の本について注釈書を書いて、この体系を完成させたのがパタンジャリという聖者で、ヨーガと、アーユルヴェーダの大先生でもありました。

腰から下が蛇だったというので、もしかしたら地球人ではないかもしれません。マジにそのくらい、良くできたスートラなのです。

このような、メタ言語を使うやりかたは、コンピューターのプログラミングそのものです。インドがITに強いのは、こういう文化思想的な背景があるからなのだな〜と強く感じました。

で、アーユルヴェーダに戻りますが、たとえば、熱病を説明する時、Aの病因で Xの体組織と Pの方法で結びつくので、治療法はKとL です。という具合にいわれたら、AXPKLとさえ覚えておけばよいわけです。ものごとを細かくわけて部分部分を完成させておき、その組み合わせ方によって何万ものことがからを正確に記憶していくやりかたは、まさにメタ言語と同じです。

複雑な推理小説の最後で、伏線を一気に回収していく時の、あの気持ちよさ!頭の中がスッキリ整っていく感じです。

でも、そのためには、意味のないマヘーシュワラ・スートラを暗記しなければならないように、下準備の努力が要ります。

ヴァータの性質、ピッタの座、カパの時間帯、7つのダートゥの順番、などの基礎知識は、なんの迷いもなく正確に言えるくらいに、暗記しておかなければなりません。

でも、そのおかげで、「熱病の初期にはヴァータをあげるものは取らない」と、言われたら、私たちの頭の中には、ヴァータをあげる食べ物や行動や感情や味などの情報がひとかたまりで浮かんできますので、いちいち列挙する必要がありません。古典書のように詩の形で覚ることができれば、ゴロがよいので記憶漏れもありません。

そのためには、余計なアレンジを加えた知識は不要なのです。

「カパはヒスタミンが…」などのアレンジや解釈は、邪魔になります。どこかで矛盾をきたすからです。

基礎理論講座のレベル1〜3では、愚直なまでに純粋に、古典書のままを覚えてきました。ややシンドクはあったけれども^^;)そのやりかたに、間違いはなかったんだな…と思って胸をなでおろしました。

私が最初に考えた日本式の方法は、とてもわかりやすくて親切です。

でも、個々の病気に対して、いちいちA to Zをおぼえなければならないので、あとから努力が要ります。インド式は、最初に努力は必要だけれども、組み合わせによる応用がきいて、知識の使い勝手が飛躍的によくなります。

プロのお医者さんになるわけじゃないから、そこまで深くやらなくてもいいわ〜。やさしく覚える方がよいわ〜という人もいるし、苦労してでも、インド式で覚えたほうがよいという人もいるでしょう。

その両方のニーズにこたえられるように、来年からのクラス編成を考えたいと思います。

とりあえず、私が7月から担当するビギナー講座は、日本式でやさしく基礎をお伝えします。(ケラケラ笑いながら覚えられマス!^^)v

7月の土曜の朝に連続5週にわたってお伝えしますが、録画もあります。はじめてアーユルヴェーダを学ぶ方にはおすすめですよ!

土曜朝のビギナーコース(7月1日から5週連続集中講座 38,500円)https://form.os7.biz/f/eaace354/

夏と梅雨のリトチャリヤ by Dr.アーシャ

(オンライン+ビデオ+郵送でのハーブ付き )

https://form.os7.biz/f/fa7b1631/

女性のためのアーユルヴェーダシリーズ2

(生理・子宮や卵巣の病気・膣ケア・更年期・妊活)

https://form.os7.biz/f/ecc129c4/

福島セラピストコース温泉合宿

(たった10日で、開業までの基礎をしっかり。1年のサポートつき)

https://form.os7.biz/f/fd23a95e/

インドセラピストコース レベル1

(8日間にギュッと詰まった施術と儀式や観光などで大好評の企画!)https://form.os7.biz/f/0d2ae5f7/

インド グルックラコース

(ゴアのリゾートホテルに滞在しスパイスガーデンを訪れます)https://form.os7.biz/f/7c2e14e0/

マヘーシュワラ・スートラの写真 ミチカメーダー先生のブログからお借りしました。この仕組みについて詳しく知りたい方はオススメです!http://panini-japan.blogspot.com/p/1.html

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?