文化の日には鯖の味噌煮定食を。|開催レポ|あいちのぶんか「いただきます」

ハロウィンにカボチャ、クリスマスにケーキ、ひな祭りにちらし寿司…ならば、文化の日にはサバの味噌煮定食を食べよう!

なぜサバの味噌煮定食なのか?

おいしいサバはどこで育つ?

生態系豊かな海で元気に育ったサバと、農薬やマイクロプラスチックで汚染された海で育ったサバ、あなたはどちらが食べたいですか?

そりゃ~、生態系豊かな海で育ったサバが食べたいよね?

おいしい味噌はどこから生まれる?

お味噌の原料は、大豆+麹+塩。麹は穀物に麹菌が生えたもの。そして、どの麹を使うかによって、呼び名が変わる。

・米+麹菌=米麹 → 米味噌

・麦+麹菌=麦麹 → 麦味噌

・豆+麹菌=豆麹 → 豆味噌

大豆もお米も麦も、どこで育つかと言ったら、畑=土。小さな生き物がたくさんいて、植物に栄養を与えてくれる菌ちゃんいっぱいの良い土があってこそ、おいしい大豆・米・麦が採れておいしい味噌ができるよね。

愛知の代表的な味噌と言えば?

豆味噌、中でもやっぱり、八丁味噌!徳川家康が生まれたと言われる岡崎城から西に八丁(約870m)の距離にある八帖町(旧八丁村)で作られ始めたのが「八丁味噌」の名前の由来。

江戸時代から続く伝統製法を守り続けてきたまるや八丁味噌さんとカクキュー八丁味噌さん。元祖八丁味噌なのに、その2社が「八丁味噌」という名前を使って商品を販売すると罰則を受けるような状況に追い込まれてきている。

「八丁味噌のGI問題」と呼んでいるけれど、詳しいことはこちらへ↓

食は文化。脈々と受け継がれてきたものが、全く違う作り方のものに名前を奪われてしまうような国の制度って、文化を破壊する行為なんじゃないか?そもそもGI制度とは、地理的表示保護制度。地域の文化や財産を守るための制度のはずなのに。

海の恵み、土の恵み、脈々と続いてきた食文化を感じるイベントに。

私たちの食卓は、常に海や土が育む「いのち」で満たされている。そして、食卓に並ぶときには、必ず何かしらの発酵調味料が使われる和食。そして、その調味料には何百年もの地域の歴史が詰まっている。

「いただきます」

は、いのちと文化と歴史が「私」を形作ることへの感謝の言葉。そんなことを感じていただくイベントにしようと思っていました。

ほぼ満席。子ども達の笑い声。

イベント当日は約30名の大人と、赤ちゃんから小学生のお子さん10名、40名の方々にご参加いただきました。

「いただきます2,ここは発酵の楽園」の上映会をした後に、八丁味噌のサバの味噌煮定食(写真はスタッフ用しかなかったw)。

<メニュー>

・まるや八丁味噌と塩麹、甘酒などで漬け込んだサバの発酵味噌煮

・愛知県日進市でとれた無農薬米

・愛知県日進市のじょーじ農園の無農薬サツマイモの甘酒煮

・ぬか床1年生のぬか漬け

・3種の味噌を使った、サバの味噌煮に合うさわやか味噌汁

(これらのメニューは、イベント同日同時開催していた「まること発酵フェス@オンライン」に出てくるメニューを再現したもの。作り方はアーカイブ配信に掲載されています。ぬか漬け以外。)

子ども達はお友達ができたようで、仲良く遊んでいました。とても幸せな空間。

八丁味噌のGI問題から考える愛知の発酵文化

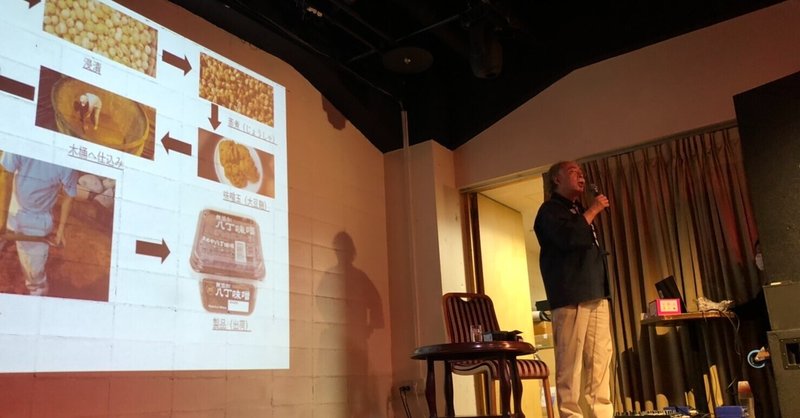

ランチ休憩後に、本題のまるや八丁味噌の浅井社長から、八丁味噌の歴史とGI問題についてお話いただきました。GI問題についてご存じなかった方々もいらっしゃった様子。消費者代表としてこのイベントを企画し、少しでも多くの方に現状を知っていただけたので良かったです。

浅井社長のお話の後は、元中学校教諭で現ファシリテーター&コンサルタントをされている上井靖先生と、浅井社長、そして主催の私のトークライブ。

テーマは「八丁味噌のGI問題から考える愛知の発酵文化」。

上井先生の、鋭くも柔らかなファシリテートのおかげで、会場の方々同士で感想シェアや意見交換をし、みんなで八丁味噌について、文化について考えるとても素晴らしい時間になりました。

「文明に優劣はあっても、文化に優劣はない」

自信や誇りというものは、自分が育った地域の歴史や文化から生まれ得るものだと思う。私は新しく開拓されたニュータウンで育った。私の親が第一世代になる新しい街。だから、その土地の文化や歴史がまだなかった。

だからこそ、こうした何百年も続くものに憧れがあるのかもしれない。

「文明に優劣はあっても、文化に優劣はない」

と誰かが言っていた。本当にそう思う。八丁味噌のGI問題も、そもそも、お互いの文化を尊重しあえば起こることがないはずなんだ。

浅井社長は、「自分の代で八丁味噌が名乗れなくなったら、ご先祖様に申し訳が立たない。色んなプレッシャーがあって大変なんだけれど、できることがあるなら何でもやる。できるまでやる。」と断言されていた。

八丁味噌は2夏2冬、3トンもの重石に耐えている。木桶の中では対流が起こり、微生物も動き、着実にじっくりと”その時”を待っている。浅井社長はまさに、歩く八丁味噌だ。辛抱強く、でも確実に動いていく。そして、深みがある。

私は全身鯖色で、まるやさんの前掛けにサバの靴下で、体で「サバの味噌煮」を表現(浅井社長の例えの後に、この軽さww)。

仲間に感謝

トークライブ中は、youtubeのライブ配信も入り、みんなのチームワークが試されたところ。

集客、準備も含めみんなが本当に温かく協力してくださった。当日来れなかった方も、イベントをシェアしてくださり、皆様のおかげで、本当に素晴らしいイベントになりました。

本当にありがとうございます。

お疲れサバでした!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?