【冒頭公開】ルソー、レトロスペクティヴ——「記憶の記録化」についての試論(群像新人評論賞2021最終候補作)

以下に公開するのは、文芸誌『群像』の新人評論賞2021に本名名義で応募し、最終選考にまで残ったルソー論である(当選作は渡辺健一郎 「演劇教育の時代」、優秀作は小峰ひずみ 「平成転向論 鷲田清一をめぐって」)。

全文は40000字ほどあるが、その冒頭の7000字弱をここに公開する。全文は、文学フリマ東京(2022/11/20)で限定100部、私が現在動かしている同人の批評団体「近代体操」の記念すべき創刊号の購入者特典として頒布する。今後、ネット公開などの予定は未定なので、続きが気になる人はぜひ流通センターに足を運び、『近代体操』創刊号を手にとってほしい(取置きが必要な場合は、土曜日までに連絡をもらえれば対応する)。創刊号に掲載した私の写真論「地図の敷居をまたいで、」は、この「ルソー、レトロスペクティヴ」と地続きの問題設定から書かれたものでもある。

ちなみにその後、群像新人評論賞(さらにすばるクリティーク)は休止となり、大手文芸誌を通じて批評シーンに「コネも業績もない若手」が(とりわけ東京以外に住む若手が)いきなり登場するという機会はほとんど失われた。現在から振り返れば、この論考はその「最後の」機会に直面し、そしてそれを逃したものとも言えよう。公開に至ったのは、その時期の雰囲気を伝える歴史的アーカイブないしドキュメントとしても、本論考は機能すると考えたためである。

私の文章に対する審査員(東浩紀、大澤真幸、山城むつみ)のコメントも概ね的確なものであり、今読み返せば、論旨や表現等に改善すべき点も多くある。とはいえ、この冒頭部分にせよ頒布する全文にせよ、当時のスタイルとテンションをそのまま保存するため、恥さらしとは思いつつも訂正はほとんどしていない。なお、註は末尾にまとめている。

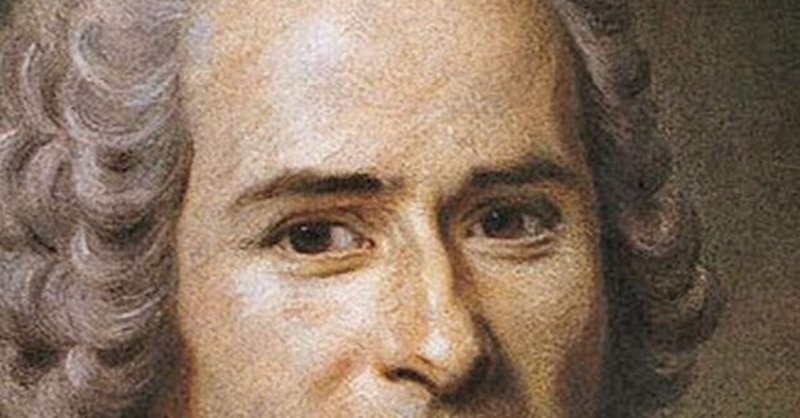

ルソー、レトロスペクティヴ——「記憶の記録化」についての試論

森脇透青

序 〈私〉という病

ルソーは、『言語起源論』のなかでつぎのように記している。

憐憫の情は人間の心に自然なものであるが、それを働かせる想像力がなければ永久に活動しないままだろう。われわれはどのようにして憐憫の情に感動させられるのだろうか。想像でわれわれ自身の外に身を置くことによってである。苦しんでいる存在と同一化することによってである。〔…〕反省したことのない人は寛大でも公正でも憐み深くもありえない。そのような人は邪悪でも恨み深い人でもありえない。何も想像しない人は自分自身しか感じない。彼は人類のただ中で孤独である。(1)

それゆえ、私たちは旅に出なければならない。私たちは、「いま・ここ」にいる自己の外に出ることによってのみ、すなわち想像力によってのみ、他者と連帯しうるのだから。

苦しむ他者への同一化——動物にさえ備わっている憐憫の情——は、ルソーの主著のひとつ『人間不平等起源論』の鍵概念でもあった。だが、『言語起源論』では、ルソーは別の考えを採用しているようだ。ルソーは断言する。憐憫の情が作動し、現にあるものとして機能するためには、後天的な知識と想像力、つまりは人間的な動因がなければならない、と。私たちが連帯しうるのは、自身とは異質な他者のようになりうることが想像できる場合のみである。

ルソーは孤独な自然状態を愛し、人為に満ちた社会をあらゆる不幸の源泉として嫌った。しかし同時に、彼はあるべき連帯の条件を示し続けた思想家でもある。十八世紀後半に書き留められたこの「想像力」についてのほんの数行は、現代においてより大きな問題提起となるだろう。というのも、現在の私たちは、ある病——〈私〉という病——の感染拡大によって、「外出」——自己の外へ出ること——が制限されているからだ。私たちはいつしか自分のことを、確固たる来歴と性格、趣味や生活様式を備えた〈私〉ととらえている。私たちはますます、自己とは異質な他者を想像する——他者になりうる自己、他者でもありえたかもしれない自己を想像する——ことが難しくなっている。連帯をはじめるためには、まず私たちはこの「外出」の可能性を模索しなければならないようだ。

この可能性は、ルソーが遺した奇妙な著作『告白』が切り開いた道を辿る旅のなかに見出される。のちに見るように、この経路はいくつかの場所に——具体的には、裁判所とミュージアムに——通じている。しかし、ここで出発の前に次のことを確認しておくべきだろう。私たちはいったいいつから閉塞していたのだろうか?

この問いにはいくつかの答え方が可能である。さしあたり、いま・ここの私たちにとってもっとも身近なものに結びつけるのであれば、それは情報通信技術(ICT)の登場から考察することができるだろう。もはや〈私〉という病は単純に倫理的な問題系のみならず、メディアの問題と関係している。たとえば、現代イタリアの哲学者ルチアーノ・フロリディの著作『第四の革命』(二〇一四年)は、この点で大きな示唆を与えてくれる。

フロリディは現在の状況を「ハイパーヒストリー」と命名している。よく知られるように、先史時代(プレヒストリー)と歴史(ヒストリー)を分けるのは、人間が自身の生を外部の記録装置に委託しているか否かという点である。一般に動物は、自身のことを脳でしか記憶できない。だが、私たちはそれを外部のメディアに託すことで、自分の記憶力を超えた情報操作の能力を手に入れている。ここで私たちは記憶を「解放」するのだ。

この外在化・客体化、つまりは記録によって私たちは、自身の脳の容量を超えた莫大な情報、遺伝子に刻まれた本能的記憶とは異なる新たな時空間を手に入れる。これによって人間は、一定以上の持続の幅を持った社会を形成し、歴史を獲得するのである。

「ハイパーヒストリー」とは、この外在的メディアへの記憶の委託が自動化された新たな時代のことを指している。私たちはもはや能動的に必要な情報を取捨選択し、歴史を書き残すのではない。それは私たちが住みついている(私たちはそれをもはや使うのではない)情報環境——フロリディは「情報圏(インフォスフィア)」と呼ぶ——そのもののアルゴリズムと自動保存機能によってアーカイヴされていくのだ。ここで、「登録され永久に保存されるものとしての記録(プラトン的な観点)が、蓄積され洗練されているものとしてのメモリに置き換えられていき、したがって想起が検索に取って変わられる」(2)。

フロリディはこうした現在的な技術に基本的には肯定的だが、その数々の問題も指摘している。本稿に関連するのは、デジタルドキュメントの「非歴史的性質」である。彼によれば、デジタルドキュメントにおいては「差異が消去され、選択肢は混合され、過去は常に書き換えられ、歴史は今ここの現在に縮小される」、したがって「我々は永遠の現在に閉じ込められている」(3)。現代における過去は、現在を脱臼させるような威力を失い、現在にとって「最適化」された情報として現れるようになった。この永遠の「今」への閉じ込め、言うなれば記憶喪失もまた、「外に出ること」をめぐる現代的困難である。他者への想像力の欠如とは、過去への想像力の欠如でもある。

この「記憶喪失」は、「〈私〉という病」の別の顕れと捉えることができる。フロリディはいう。「記録された記憶は、その対象の性質を普遍のものにし、強化する。〔…〕記憶の増加はさらに、我々自身を再定義する自由度を低下させる」(4)。実際、客体的な記録が私たちの意志から離れて自動的に保存されるこの状況は、私たちのアイデンティティにとって深刻な問題の数々を引き起こす(たとえば「忘れられる権利」問題)。フロリディが次の倫理を認めるのは、まさにこの理由による。「プライバシーの権利とは、アイデンティティを更新することができる権利でもある」(5)。私たちはこの「更新」のチャンスをますます失っていくだろう。

もちろん一方では、まさに私たちは現代的な情報環境のなかでこそ、他人と切り離された「個人」になることができ、それによって行動や表現の自由を享受できるとも言える。このことはたしかに認めておかなくてはならない。だが、このとき私たちは必ず「誰か」である。「情報圏(インフォスフィア)」のなかでは、私たちはオリジナルで不変な〈私〉であること、〈私〉らしい趣味や嗜好や立場や来歴や行動パターンを持つことを前提される。あるいは、そのように欲望させられる。

私たちはここで「客体的な主体」になる。それは、過去の行動のデータを記録され、その記録の集積を分析され、アルゴリズムによってつねにすでに予測されている〈私〉である。私たちは、自分たちのAmazonの購入履歴や、SNSアカウントの過去の投稿から逃れることができない。標語的に言えば、私たちは、多様であることを許されていても、複数的であることは禁じられている。

この〈私〉の確定こそ、識別の権力による新たな搾取——想像力の搾取である。私たちが持つ自身の歴史性——「記憶」——が、外在的で客観的な「記録」へと自動的に置き換えられるハイパーヒストリー状況。ここで私たちが目の当たりにするのは、かつて人間の歴史を創始したこの「記憶の記録化」が人間を凌駕し、記録の渦の中に人間のアイデンティティを飲み込み、想像の余地を奪いつつ孤独に追いやっていく、そのような光景である。

プラグマティストであるフロリディは、むしろ、こうした状況に対応することのできる、新たな人間像——「情報有機体(インフォーグ)」——を構想している。これに近い態度は近年の思潮のなかでもよく見られる。たしかに、この新たな人間が登場するとすれば、それは人類(あるいはポストヒューマン?)にとって幸福な未来かもしれない。だが、二〇一六年のトランプ政権成立以降のポスト・トゥルース的世相や、とりわけ近年いっそう全面化しているアイデンティティ・ポリティクスの勢力を一瞥するかぎり、フロリディが二〇一四年に考えていたストーリーを人類は順調には歩んでいないのではないか、と不安になりもするものだ。私たちはいまだ、「あまりに人間的」である。

だとすれば、限りなくその価値を奪われながらも亡霊的に残余している、この〈私〉という古びた病から、改めて出発しなければならないだろう。ともすれば、この病は一過性のものではなく、今後も私たちがこの世界で生き続けるかぎり、うまく付き合っていかねばならない「風土病」かもしれないのだから。

第一章 裁判所

(1)社会化した「私」?

私たちの課題は、ハイパーヒストリー状況が引き起こす想像力の搾取から逃走し、既視感で覆われた「現在」に、予測しえない未来の可能性を浮上させることだ。それは同時に、「記憶の記録化」がもたらす諸結果を考察することにほかならない。私たちはこうした課題に取り組むために、ジャン=ジャック・ルソーという思想家と協働する。ルソーは〈私〉という病の第一の罹患者だからである。

なによりも、病状を細かく分析するところから始めねばならない。〈私〉とは誰か? それは何か? そして、それはいつ誕生したのか? 少なくとも、近代的な主体概念——本来的に「自由」な主体——の由来を、ルソーに認めることは可能だろう。

けれども、そもそも「ルソー」という固有名は、実はそれほど自明のものではない。柄谷行人は、近代日本へのルソーの影響力を認めながら、次のように問うたことがある。「しかし、ルソーの「影響」とはなにか。というより、ルソーとは何者なのか」(6)。私たちはしばらくの間、この近代の謎に忠実に付き合う必要がある。

「近代」を単純・単一の概念や価値として理解しようとする者にとって、「ルソー」は躓きの石(スキャンダル)となる。というのも、その読解の歴史において、この固有名は近代の相克——全体主義と個人主義、共同体と〈私〉、理性と感情、安全と自由、政治と文学の相克——のあいだに引き裂かれているからだ。しばしば強調されるように、「ルソー」という固有名は、きわめて不安定で、その像が掴みづらい。「ルソー」は、「全体主義の理論的母体」であり、「進歩的で啓蒙的な民主主義の起点」であり、「厭世的で他者との討論を嫌う孤独な隠遁者」であり、「新たな公共性を夢見る思想家」であり、「ロマン主義文学の起源」であり、「崇高な倫理を謳った道徳家」であり……。

新カント派の哲学者エルンスト・カッシーラーが、一九三二年、いみじくも「ジャン=ジャック・ルソー問題」と名づけたのは、この「ルソー」の亡霊じみた不安定な性質であろう。それでは、そのルソーにおいて、主体の誕生はいかにして告知されているだろうか。たとえば『社会契約論』冒頭の矛盾した言い回し——「人間は自由なものとして生まれたが、しかもいたるところで鉄鎖につながれている」(『ルソー全集』五巻一一〇頁)(7)。

「自然人」とは人間の本来の在り方にしたがうことで可能になる人間の状態である。しかしそれは現に存在するものではない。社会生活をいまだ知らず、孤独のなかで自然な自己保存欲求(自己愛)と意志の自由によって生きる自然人は、「概念操作による一種の純化」(8)によって得られる。ルソーの「自然人」は、生まれながらにして自由であり、自己の主人であり、自己統治的である。

私たちはここに、本来的に自由な個人という、近代以降もっとも重要視されることになる観念の誕生を見る。ルソーにおいては、本来、人間は自由に意志する存在者である。大雑把に分類すれば、それは『学問芸術論』から『人間不平等起源論』を経て『エミール』や『社会契約論』に至る流れの中では普遍的に、『告白』から『ルソー、ジャン=ジャックを裁く 対話』を経て『孤独な散歩者の夢想』に至る流れのなかでは、自伝的に定立されていると言ってよい。

ここで私たちが検討したいのは後者、自伝的テクストである。ここでは、根源的に自由で交代不可能な〈私〉の感覚——〈私〉という病の徴候——が、いくつもの挫折と屈折を経つつ、具体的に提示されているように思われる。

ルソーは『告白』第一部の冒頭で、自身の試みを「一人の人間を、自然の真実のままに示」すこととし、その試みについて「これまでにけっして例がなかったし、また今後も真似をして行うものもない」と、潔い語調で宣言している。ルソーは、この「告白」によって、「現に存在するどの人のようにも作られてはいないとあえて信じている」自分自身を打ち立てるのである(『ルソー全集』一巻一三頁)。

小林秀雄はこの箇所を引用して、「このルッソオの気違い染みた言葉にこそ、近代小説に於いて、はじめて私小説なるものの生まれた所以のものがあるという事」(9)を認めた(一九三五年「私小説論」)。この「気違い染みた」企図は、『告白』第二部の冒頭(第七巻)で再度要約されている。

事実を落としたり、日付の取り違えや誤りはするかもしれないが、自分が感じたこと、自分の感情からしたことについては、間違うことはありえない。原則として問題なのはそこである。私の告白の本来の目的は、生涯のあらゆる境遇における私の内部を、正確に知らせることである。私の約束したのは、自分の魂の歴史であり、それを忠実に描くためには、他の覚え書は必要ではない。(『全集』一巻三〇五頁・強調引用者)

ここでルソーは、自身の覚え書が「他の人たちの手に渡っ」たことを嘆きつつ、しかしそのようなエクリチュールは重要ではないと断言する。ルソーにとって重要なアーカイヴとは、「間違うことはありえない」、おのれの「感情の連鎖」の全体性、「魂の歴史」であり、この「内部」の感覚である。この感覚を記録し表現することが、『告白』の企図だ。ここから、かけがえのない〈私〉の感覚が樹立される。

こうした企図は、社会が個人を画一化していく時代に対する抵抗として読まれてきた。たとえば『人間の条件』におけるハンナ・アーレントの理解がそれにあたる(10)。ここではルソーは、自己の魂の「親密性」に対する外界からの介入を強力に批判した思想家とされている。この読解は比較的一般的なものでもあるだろう。つまり、「ロマン主義」——ここでは、社会的なものの抑圧に対して〈私〉の単独性を美化し、抵抗する態度——の先駆としての、言い換えれば「公」と「私」をうまく調停できなかった思想家としてのルソー。実際、ルソーのなかにこういう傾向があることは否定できない。

ルソーのこの「失敗」をすでに見ている私たちにとっては、識別の権力から逸脱する〈私〉の固有性をアイロニカルに主張するという「ロマン主義的」方策は、すでに封じられているとも言える。だが、そもそもルソーは本当にそのような「失敗」を犯したのだろうか。先に引いた論考で小林秀雄は、ルソーからはじまり現代に至るフランス文学のうちに、個人と社会、自己と他者の葛藤を見たうえで、その「私小説」的な構造を「社会化した「私」」と表現した(小林は、この「社会化した「私」」の有無こそが日本の「私小説」と、西洋の「私小説」の差異であるとすら述べる)。これはある意味でアーレントとは逆の印象である。小林があまり言葉を費やさなかったこの「社会化した「私」」とは何なのか。ここにこそ、〈私〉から「外に出る」ための、隠された可能性がありはしないだろうか。(続く)

(全文目次)

ルソー、レトロスペクティヴ——「記憶の記録化」についての試論

序 〈私〉という病

第一章 裁判所

(1)社会化した「私」?

(2)ルソーの自伝的闘争

(3)仮象と肖像:『対話』における虚構の法廷

第二章 裁判所からミュージアムへ

(1) ルソー的「失敗」?

(2)肖像の飾られる場所

(3)『告白』のプログラム

第三章 ミュージアム

(1) ミュージアムの精神

(2)物質と記憶

(3)琥珀と慰霊

(4)物質化としての批評

結論 ルソー、コモンズ

註

(1)ジャン=ジャック・ルソー『言語起源論 旋律と音楽的模倣について』増田真訳、岩波文庫、二〇一六年、五九頁

(2)ルチアーノ・フロリディ『第四の革命 情報圏(インフォスフィア)が現実をつくりかえる』春木良且・犬束敦史監訳、新曜社、二〇一七年、二三五頁

(3)同上、二二頁

(4)同上、一〇〇頁

(5)同上、一七六頁

(6)柄谷行人『定本 日本近代文学の起源』岩波現代文庫、二〇〇八年、七一頁

(7)これ以下、基本的にルソーからの引用は白水社『ルソー全集』から行う。煩雑になるため脚注はつけず、文中で全集の巻数とページ数で示す。また、原文を参照して訳文に変更を加えた箇所がある。

(8)レイモン・ポラン『孤独の政治学 ルソーの政治哲学試論』水波・田中節男・西嶋法友訳、一九八二年、九州大学出版会、四〇頁

(9)小林秀雄「私小説論」『Xへの手紙・私小説論』所収、新潮文庫、一九六二年、一一三頁

(10)ハンナ・アレント『人間の条件』ちくま学芸文庫、一九九四年、六一頁以下

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?