『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』の発刊に寄せて〜「知覚」と「表現」という魔法の力

先週、ダイヤモンド社から『「自分だけの答え」が見つかる 13歳からのアート思考』という本が刊行されることになった。著者は、末永 幸歩さんという東京学芸大学中学校の美術の先生の方だ。

この本は、今僕がもっとも興味を持っているテーマの一つでもある、アートの鑑賞の仕方を伝えることで、人間の持つ「知覚力を磨く」ための、非常にリアリティのある方法論を提示してくれているのだが、この素敵な本にアートの素人の僕が解説を書くことになったのはちょっとした出会いからだ。

株式会社ポケモンの小杉要さんから、見てもらいたいものがあるとご相談を受けたのが、2019年4月のこと。同社で新規事業を担当されている小杉さんは、BIOTOPEの共創プロジェクトで長らくご一緒しているパートナーだが、なんと奥様が本の原稿を執筆されたのだという。そして、美術教師であるその奥様というのが、本書の著者・末永幸歩さんだ。

その原稿を見せていただいて心底驚いた。僕は『直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN』というビジョンをデザインするための思考法についての本を書いた。その中でも、特に人間がこれから鍛えていくべき能力として「妄想ー知覚ー組替ー表現」という4つの力を定義した。その中でも、僕らが常に日常で意識をすれば変えることができる一方、ほとんどやられないのが常に僕らが周囲を「どう知覚しているか」に意識を向けると言うことだ。その視点では、アートの知見は役に立つが、世の中のアートの本は教養によりすぎている。知覚の仕方こそが僕らができるアートの本質ではないか、と言うことを美術手帖の岩渕さんとの対談で感じたり、アーティストの熟達研究をしている岡田先生と一緒にビジョンアートを制作する「ビジョンのアトリエ」ワークショップをやる中で感じていた。その僕が知りたかった、アートを通じて知覚力を高めるための知見が書かれていた。

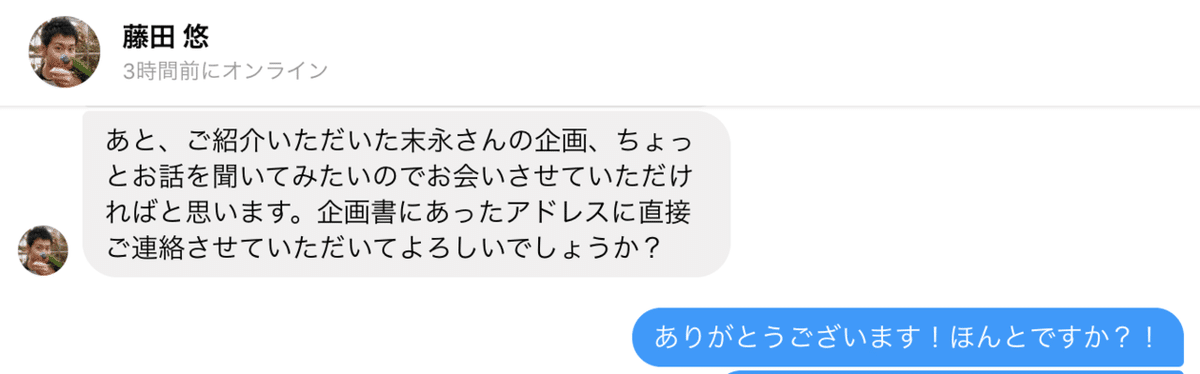

この原稿を帰宅後風呂の中で一気に読んだ僕は、そのまま、その原稿を直感と論理をつなぐ思考法を共創した凄腕編集者の藤田悠さんに共有した。彼も同じ感想を持ち、こうして本書が刊行されることになった。

この本は長年美術の教師として教育の現場に立っていた、末永さん自身の美術教育の可能性についてのビジョンを表現したものであり、彼女の「妄想」からVISION DRIVENに生み出されたアート作品とも言えると思った。その元になった原稿が、小杉さんという旦那さんであり、ビジョンパートナーでもある方の存在を通じて世の中に投げかけられ、さらに『直感と論理をつなぐ思考法』で、次の世代に必要な知覚と表現力についてのビジョンを共有した僕らとつながることで、最終的にこの『13歳からのアート思考』として具現化することになった。そのことをうれしく思うし、末永さんが投げかけた美術という授業の新たな可能性が世の中に広がると良いなと思っている。

この本のビジョンが少しでも世の中に広がることを祈って、この本に掲載させていただいた解説文をNOTEに転載させていただくことになった。是非とも読んでみて欲しい。そして、こちらで少しでも興味が沸いたら、本を手に取ってみて欲しい。

-----------

「『表現』は魔法だ。自分はそれができない。うまく『表現』できる人が羨ましい」──以前の僕は、ずっとそう思って生きてきた。

僕は現在、BIOTOPEという戦略デザインファームを立ち上げ、NHKエデューケーショナル、NTTドコモ、クックパッド、株式会社ポケモンなど、さまざまな企業の未来創造、いわゆるイノベーションデザインに携わっている。

以前には、イリノイ工科大学のデザインスクールに留学してデザイン思考を学んだりもしたし、2019年には、個人の妄想をビジョンへと具体化する方法についての本も出版した。だからいまでは、自分もデザイナーの端くれであり、「表現者」であるという自負を持っている。

しかしあえて告白するなら、13歳の僕にとって「美術」は最大の不得意科目の1つだった。子ども時代の僕は、周囲の友達と一緒に塾に通いはじめ、受験という〝ゲーム〟に没頭するようになった。入試で問われる「国語」「英語」「数学」「理科」「社会」の成績はいつも気にしていたし、実際それらの科目は比較的得意なほうだった。

一方で、それ以外の科目にはいまひとつ身が入らなかったし、なかでも「美術」の授業はどうにも好きになれなかった。手を動かしているうちは楽しいのだが、うまい人の作品を見ると、自分の作品が取るに足らないものに思えてくる。

「『正解』がわからないのだから、努力しようにもやりようがない。それに、どうせ受験には役立たないではないか」──そうやって自分に聞かせているうち、いつのまにか僕は「美術」が嫌いになっていった。思えば、東大で法学を学んだのも、外資系企業のマーケターになったのも、裏側にはいつもアート的なものに対する苦手意識があったのかもしれない。

そんな僕がなぜ、本書で言う自分の事業や思想を表現して生きると言う意味での、「アーティスト的」な道を歩むことになったかについては、拙著『直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN』(ダイヤモンド社)をご覧いただくとして、いま振り返ってみれば、ここにはある種、時代の必然があったのではないかと感じている。

僕らはいま、どんな時代に生きているのだろう。インターネットや情報革命、VUCAなどいろいろな表現のされ方をしているが、僕なりに表現するなら、「一人ひとりがつながってしまい、相互に影響を与え合うことで、予測もつかない変化が生まれる世界」に僕たちは投げ込まれているのだと思う。

結果が予測できない、いわゆる複雑系の社会においては、みんながあらかじめ合意しているような不変の価値観を期待できない。客観的な正解、著者が言うところの「太陽」は、もはや消滅しつつあるのだ。あるいは、「世の中に正解がある」というのが、そもそも幻想だったのだろう。インターネットの誕生によって、世界の多様性を受け入れざるを得なくなった結果、「正解など存在しないことが自明になってしまった」と言ったほうが正確かもしれない。

では、そんな社会のなかで、人・組織はどのように生きていけばいいのか? ひとまずビジネスの世界に注目するなら、イノベーションのための思考法やプロセス、スキルセットといった「正解」が広く普及していくのとは対照的に、「個人の主観」を重視するトレンドが生まれてきている。

「デザイン・ドリブン・イノベーション」「アート思考」「ビジョン思考」などに通底しているのは、「つねに移ろう不確かな外部環境に合わせるのではなく、自分の内面と向き合い、自分軸で『答え』を生み出していく」というスタンスだ。著者の言葉を借りるなら、「太陽を見つける」のではなく、「雲を自らつくっていく」というアプローチである。

実際、現代のビジネス環境においては、プロダクトにしろサービスにしろ、どれだけ多くの共感を得て、人々を動すことができたかが結果を大きく左右する。「しょせん、そんなのはあなた個人の妄想だろう」と言われていたアイデアこそが、最終的には世の中を変えるようなエネルギーを持つケースは珍しくない。逆に、最初から「正解」を求めて動くプロジェクトは、なかなかうまくいかないし、そこまで大きくスケールしない。

現代社会というゲームに「ルール」があるとすれば、それはただ一つ、「表現したもの勝ち」ということだ。ビジネスの世界でも、洞察力のある人たちはそのことに気づきはじめている。だからこそ、彼らのあいだでも「アート的なものの見方」が、いま急速に見直されているわけだ。

一方、自分の内面に眠る「妄想」の解像度を高め、「ビジョン」として表現するという手法は、何もビジネスの文脈でしか役立たないわけではない。この正解がない世界のなかで「人生100年時代」をどう過ごしていくかを考えたとき、「アーティスト的な生き方」は僕たちにとって強力なオプションになる。これは何も職業的アーティストとしての道だけに限らない。著者はこうした生き方について、「おわりに」で次のように語っている。

「自分の興味関心・好奇心」を皮切りに、「自分のものの見方」で世界を見つめ、好奇心に従って探究を進めることで「自分なりの答え」を生み出すことができれば、誰でもアーティストであるといえるのです。

しかし、果たして、どうすれば「アーティスト」として生きていけるのだろうか? 本書は、僕のように「美術」に苦手意識を持ったまま大人になった人たちに、とても心強い処方箋を手渡してくれる。それこそが「アート思考」と著者が呼ぶ「ものの見方」である。

僕たちの思考は、自分のなかにある概念に基づく「論理モード」と、まだ概念化される以前の「感性モード」とによって成り立っている。後者は、身体感覚や視覚、聴覚など、「まだ言葉になっていない感覚」だといえばわかりやすいだろう。

僕らが創造脳を活用し、「自分の答え」をつくるためには、あまりに雄弁な「論理モード」を黙らせ、自分の五感や直感がもたらす「感性モード」に耳を傾ける必要がある。とはいえ、それをいつまでもフワフワとした「知覚」のままにしていては、いつまで経っても「表現」にまではたどりつけない。だからこそ、僕たちは「まず感じる。そして、言語化する(知覚→表現)」という順序で世界に向き合う必要がある。

僕たちBIOTOPEが企業のイノベーションプロジェクトに携わる際にも、インプットとしての「知覚」とアウトプットとしての「表現」を、必ずエッセンスとして取り入れているが、このような脳の使い方をトレーニングしていくとき、アート作品は最高の素材になってくれる。本書をお読みになった方なら、そのことは十分に実感いただけたはずだ。

こうした事情から、いまビジネスの文脈でも、生き方の文脈でも、アート活用は大きな潮流になりはじめている。これ自体はすばらしいことなのだが、他方で、そこには「捨てるべき思い込み」があるように思う。それは「アート作品の鑑賞には『教養』が必要だ」という思い込みだ。著者も指摘しているとおり、この考え自体は決して間違いではない。アートの歴史とは、人々が各時代の常識を打ち破ってきた過程であり、作品単独で味わうよりも、その背景知識を踏まえたほうが奥深い鑑賞ができる。

しかし、そうした「教養」に基づくアプローチは、いわば〝7合目以降〟のアートの楽しみ方である。アートの山脈にこれから挑むビギナーが、いきなりそんな山道に分け入っていくのは得策ではない。「教養としてのアートを身につけよう!」といった掛け声に象徴されるアートブームは、アート思考の実践者(=アーティスト)を生み出すどころか、かえって「正解」を求める評論家を再生産することになるだろう。

僕が思うに、アートビギナーにとっての最良の入り口は、実際に自分の目で作品を〝よく見る〟こと、あるいは、どんなに下手でもいいから、とにかく自分の手を動かして〝表現する〟ことだ。

美術館などで作品をじっくり鑑賞していると、自然と自分の感覚に意識が向くようになり、生活のなかでも「感性モード」へのスイッチが入りやすくなる。またその際に、自分で少しでも表現をした経験があれば、その作品の凄みがより感じられるようになるし、その背景や制作プロセスにも想像が働きやすくもなるだろう。『13歳からのアート思考』は、そんな入り口に向かう人たちの頼れるガイドブックである。

アート思考の射程について、僕がもう一つ可能性を感じているのが、教育の文脈である。ある程度の年齢のお子さんをお持ちの読者であれば、親子で一緒にアートブックを眺めてみながら、お互いに感じたことを話し合う機会をつくってみるといいだろう。自宅にあるレゴや廃材で子どもと一緒に何かをつくるときにも、本書にある「どこからそう思う?/そこからどう思う?」といった問いを組み合わせてみるといいかもしれない。

UCLAでニューロサイエンスを学び、「脳×教育×IT」をテーマにしたベンチャーを立ち上げた青砥瑞人さんは、生後1〜2カ月の娘さんのために、自宅で「ウィークリーミュージアム」をやっていたそうだ。最初の週はクリムト展、次の週はピカソ展というようにテーマを決めて、プリントした絵画作品を子どものベッドの周りに「展示」していたという。これも非常に面白いアイデアだろう。

僕自身も、戦略デザイナーとしての本業とは別に、子どもたちが持っている「未来のビジョン」を、作品として表現してもらうワークショップなどの授業を開始している。「いまの子どもには将来の夢がない」などと言われたりするが、考えてもみれば、そもそも大人の僕らですら、10年後にどんな職業に就いているのか想像がつかないのだ。そんな状況のなかで、子どもたちに「なりたい職業」を選ばせること自体がナンセンスではないかと思う。

むしろ、これからの時代の子どもたちに必要なのは、すでに存在する職業のなかから「正解」を選ぶ力ではなく、むしろ、自分のビジョンや夢をもとに「職業そのものをつくっていく力」のほうだろう。

2019年末、僕は兵庫教育大学附属小学校で、生徒たち一人ひとりにビジョンを描いてもらう「未来デザイン」という授業を担当させていただいたが、正直なところ、ここ数年で最も大きな未来への希望を感じることができた。授業では「小さいころ、何が好きだったか」「3年間、100億円を自由に使えたら何がしたいか」などをペアごとにインタビューしてもらい、そこから「自分のつくりたい世界」をレゴや絵で表現してもらった。これに参加した6年生の生徒の感想を紹介しよう。

私は中学受験をしようと思って、夏休みまで塾に通っていました。ノートをまとめるときに図や絵を描いて覚えていたけど、先生に「図や絵じゃなくて、もっと問題を解きなさい」と注意され、そのとおりにしていると、どんどん成績が下がってしまいました。お母さんは「夏休みで塾をやめていいから、最後に自分のやり方でテスト勉強して、どれだけ点数取れるか試してみたら?」と言いました。それで、最後に成績発表でクラス2位になれました。でも、塾をやめてしまったから、自分のやり方で大丈夫か心配になりました。受験もやめて、自分の好きなことを探そうと思いました。佐宗先生の授業を受けて「手をよく使って、図や絵で表すといい」と教わって、いままでのやり方でよかったんだという自信がつきました!(中略)ふだん考えないことを考える日になりました。ありがとうございました。

小学校低学年くらいまでは、自由に感じ、自由に表現ができていた子どもたちも、高学年に差し掛かると、自我が高まり社会性を帯びることで、自分と向き合う機会が減っていく。さらに、塾に行ったり、中学受験をしたりすれば、子どもたちは一気に「創造モード」を捨て去ることになりかねない。

子どもたちの創造性をいかに育むかは、現場の先生方も苦労しているだろうし、親であれば誰しも、自分の子どもが創造的になってほしいと願っているはずだ。だからこそ、この点に問題意識を持っている親御さん・教師のみなさんが、「アート的なものの見方」を学び直すことには大きな意味がある。この学びが子どもたちにも波及していけば、創造的に生きられる人がこの国にももっと増えていくだろう。

この点、本書が示しているとおり、「美術」という教科には大きな可能性がある。「美術」の授業というのは本来、ほかの人の表現からインスピレーションを受けながらも、自分の感じたものを信じ、自分なりのビジョンを表現する「アトリエ」のような場所であるはずだ。末永さんが実践されている授業が教育の場にもっと広がっていけば、「美術」はいつか「未来創造」という科目に置き換わっていくのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?