慶應生、山形・庄内で「山伏」になる。➀

今回は、

慶應義塾内で募集され、

山形・庄内で実施された

セミナーへの参加を通して、

自分が考えたこと・感じたことを

お伝えします。

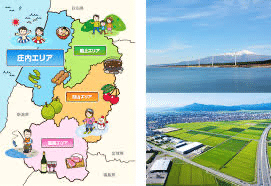

山形・庄内は、日本海に面した

山と海の幸に恵まれた地域です。

今回3泊4日の「庄内セミナー」を通して、

庄内に生きる方々の話を聞いたり

羽黒山・湯殿山へ参拝したりして、

生と死を見つめて来ました!

3泊4日のセミナーで

自分自身の人生観に

特に大きく影響した学びを、

ここに大きく3本立てで紹介します。

➀知られざる山伏

〜「うけたもう」の精神〜

➁「コメはコメ、小豆は小豆」

〜致道館と庄内の風土性〜

➂庄内と死生観

〜庄内論語、先端研、それから滝行〜

➀知られざる山伏

〜「うけたもう」の精神〜

修験道の聖地出羽三山のひとつ、

「現在」を司る羽黒山に

山伏の方の案内の元、

江戸時代から続く

2446段の石段を登ります!

山伏の方に案内していただくのですが、

その歩みの速いこと速いこと、、、

山伏及び修験道での学びは、

「うけたもう」精神。

出羽三山で何日にも及び修行される山伏達は、

たとえ親兄弟であろうとも、

修行中は発話無用。

そんな彼らに唯一許されることばが

「うけたもう」

(受け給う=お受けいたします)。

先導のどんな指示に対しても、

「うけたもう」の一言で、

泣き言ひとつ言わずに従います。

一見、字面から分かるように

修行に対して受動的姿勢に見える

この「うけたもう」ですが、

羽黒山の2446段を登り進める中で

自分を奮い立たせるために

何度も「うけたもう」と自分の意思で唱える。

受動的なものでは無く、

修行に対する能動的姿勢の表現である

と感じました。

一見受動的だが、あくまで能動的な

「うけたもう」精神。

この受動・能動の絶妙なバランスは、

修行中の、自分の手には負えず

耐えがたい局面を切り抜けるための

柔軟な姿勢であり、

「うけたもう」のひとことは、

現代の日乗生活上の様々な困難を

しなやかに乗り越えるパワーワード

にもなり得る!と感じられました。

➁「コメはコメ、小豆は小豆」

〜致道館と庄内の風土性〜

東北唯一現存する、

庄内藩の藩校致道館も訪れました!

朱子学を奨励する江戸時代でありながら、

荻生徂徠の徂徠学の学風を継承した

なんとも特異な藩校。

致道館での解説や、

現在進行形で庄内で生きる人々の

ご講演を通して切に感じたことは、

致道館の徂徠学に由来する精神が、

人々の根底に今も確実に息づいていること。

現地の複数のご講演者に共通した、

庄内の風土的特性が感じられた時には

鳥肌が立ちました。

例えば、

コメはコメ、小豆は小豆。

米は米でしかないし、小豆は小豆でしか無く、

米は小豆に、小豆は米になることは不可能。

一人ひとりの個性や天性は

すでに決まっており、

各人が考えるべきことは、

それらの才能を如何に伸ばしていくかである。

これは、

天性重視・個性伸長を重視した

徂徠学に由来する考え方。

このことわざが庄内地域で

人口に膾炙していることからも、

いかに致道館の教育精神が

広く浸透しているかが感じられます。

自分の天性の最大化を考える天性重視の他に、

各人の自主的な自学自習や

単なる知識の保持よりも実践を重要視する

徂徠学の教えは、

自分自身のものの見方を

よりシンプルで、柔軟なものにするための

ヒントになると感じました。

ここまで、

慶應生、山形・庄内で「山伏」になる。➀編

をお送りしました!

続きは

慶應生、山形・庄内で「山伏」になる。➁編

で!

ここまでお読みいただき、

ありがとうございます!

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?