【一年かけて芝居を再確認したいと思います】

舞台に立つようになって25年、ここらでちょっと時間をかけて「演じる」ことについてゆっくり再確認しながらもう少し深い気付きなんかを求めていきたいなぁと思っております。そのため、演技の勉強(ワークショップ等のクラス)を定期的に受けるスケジュールの関係で、まとまった期間を要する舞台のお仕事は1年ほどできなくなります。métroもしばしお休みです。映像のお仕事はスケジュールが調整しやすいのでこちらは継続します。演技のクラスを受けていない時もいろんな角度から、演じるということや感性を研ぎ澄ますことに集中したいと思います。

まぁ、演技でもなんでも修行に終わりなんてないですからね〜。本番だけを重ねていた年月があまりにも長くなったので、もう一度ゆっくり基礎から一通り確認していきたいなと思った次第です。もっと深く、演じることを考える為の材料を手にしたいというところでしょうか。一生演じることを生業としていきたいからこそです。忘れている何かがありそうですし、新たな学びもたくさんありそうですし。ただただ、今より納得いく自分に少しでも近づきたいのです。応援してくださっている方、動向を気にしてくださっている方に「あれ? 最近舞台どうしたの? métroもやる気なくなっちゃったの?」と思われるといけないので、この状況をご説明しておきたくてここに書きました。

何故、ここにきて突然、そんな気持ちになったのか。宝塚を辞めてから15年、いろんなものを吸収する日々でした。そして何かが自分の中で一周して、そろそろ次のステージに行かなくてはいけない気持ちになっているのです。そんなことを決意した今、偶然このタイミングで演劇雑誌の「テアトロ」さんが私の特集を組んでくださいました。こんな硬派な雑誌に。。。驚きです。そして励みになりました。少しは大きくなって舞台に帰ってきたいものです。

とりあえずは、今後しばらく月船のSNSからお仕事の様子がなくなり、のんびりしたような日常や、ワンコや音楽や着物のことばかりになるかも知れませんが、役者に気持ちがなくなったどころか、その逆の時期であることを理解していただき、舞台人としての月船を待っていてくださる方がいらしたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします!!

※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※

1年も舞台に立たないことってあったかしら、なぁんて、役者人生を思い返したりしてしまいます。

ここからは今までの役者人生を、自分の為にも少し振り返って書きたいなぁと思います。長くなります^^だから読んでくださいとは言いません^^でも、読んでくれる数奇な方がいらっしゃったら私は嬉しいです^^

●タカラジェンヌを辞めた経緯●

さてさて、さっき、舞台に立つようになって25年と書きましたが、そのうちの前半の10年は宝塚歌劇団に所属していました。芸歴25年のうち半分以上が宝塚卒業後の芸歴となった今では、私が宝塚出身ということはなんとなく知ってはいても、男役だったのか女役だったのか知らない方も沢山いらっしゃると思います。私は宝塚では男役をしていました。

宝塚をご覧になったことのない方でも、宝塚がどんな劇場で、どんな出立で芝居をするのかはなんとなくご存知ではないでしょうか。

宝塚の劇場は約2000人収容できる大劇場で、ほぼ1年中、舞台で本番を迎えているか本番に向けて稽古をしているかのどちらかの生活でした。

いわゆる普通の演劇と違い、男役は男に見えるよう立ち居振るまう勉強もしていきます(男役10年というくらい習得の道は長く険しい)。劇団に入団する前の音楽学校生時代に演劇基礎は勉強するものの、目的は大劇場で通用するための芝居。それはちょっと特殊なものだったかも知れません。

女優さんになりたかった私。宝塚を受験したのは「宝塚に合格できないようでは女優の道は認めない」という、親からの無茶ぶり条件があったからです。しかし大変な受験勉強を乗り越えて入学するころには、すっかり宝塚大劇場で演技をすることが夢になっておりました。身長が高いため、娘役になりたかったのに男役になってしまった私。最初の頃は男役に抵抗があり、少年の役や、たまにいただく娘役(稀にこういうこともあるのです)の方にやりがいを感じていました。ですが男役として大きな役をいただくようになると意識も変わり、性別を超えて演じることに楽しみが増し、責任の重い立場の役を与えられることに喜びを感じるようになりました。

トップ候補生と言われる立場になり、4番手になった頃、私は29歳になっていました。入団10年目です。バウホール公演では主演もさせていただき、ショーのフィナーレでは宝塚の象徴でもある大きな羽根を背負って階段を降りる立場(男役3番手)も目前でした。ですが、その頃、数年前から心の片隅に抱いていたある思いが確信に変わるのです。

「演じることを生業とする為に演技の勉強がしたい」

宝塚に入る前から、とにかく演じることを夢見ていて、それは映画女優であったり舞台俳優であったりミュージカル女優であったり…。そして宝塚に入って10年間、特殊ではあるけどみっちりミュージカルに携わることができました。

ところが「演じることを追求したい」という気持ちが抑えられなくなってきたのです。「退団してどこかで一から演技を勉強したい…」しかし、一体どこで勉強をすればいいのやら。ピンとくるものには出会ず、その度に「いや、まずは宝塚で最後まで頑張るべきだ」と決意を改めるのでした。

ところがある日、とある記事が私の目に飛び込んできたのです。演劇評論家の扇田昭彦さんと演出家の栗山民也さんの対談記事です。そこで語られていたのは、日本で初めて国立の演劇研究所が今年(2005年)4月に開設されたという内容のものでした。栗山民也さんと言えば日本を代表する演出家です。海外の演劇にもお詳しい栗山さんがグローバルな目線で研究所のことを語っていらっしゃいました。私は深く感銘を受け、どうしても第二期生の試験を受け3年間みっちり演技の勉強を一から始めたい、そんな気持ちを抑えることができませんでした。そして沢山悩んだ末、出願資格が満30歳までと最後のチャンスだったこともあり、私は演技の勉強のために新国立演劇研究所を受けようという思いで、宝塚歌劇団に退団届を出したのです。

写真は宝塚時代のポラ。昔はポラで試してから撮影が始まった。左はプライベートで蜷川実花さんに撮って頂いた写真。右は退団するときのポートレート。

●退団後の日々。苦悩も●

2005年12月25日、クリスマスの千秋楽。私は紋付袴の宝塚の正装スタイルで沢山のお客様と月組の皆の拍手の中で退団を迎えました。あんなに幸福と感謝の気持ちに満ち溢れた時はありません。宝塚での生活は素晴らしいものでした。

さて、いよいよ…研究所に。。。となるところでしたが、なんとその頃には、私は新国立演劇研究所への夢を断ち切っていたのです。

と、いうのも、当時研究所所長をされていた栗山民也さんと有難いことに直接お話しする機会があり「うちを受けるな」と直々に言われてしまっていたのです。

「うちに入ったら3年は舞台に出れなくなる。宝塚で10年もやってきたのだからここから先は舞台の板の上で学んで行きなさい」とアドバイスしてくださいました。私はこれからのことについても相談にのっていただき、当初とは違う方法で頑張ってみようと思い直しました。栗山さんは、恩人のような方です。そして退団してすぐ、蜷川実花さんから初監督作品『さくらん』の出演のお話もあったので、マネージングの事務所に所属して女優のお仕事をしながらお勉強をしていくことになりました。

さて、演技の勉強についてはぜひ受けてみたいワークショップがありました。

イギリスの演出家デヴィッド・ルヴォーと松竹のプロデューサーだった 門井均さんが立ちあげた現代演劇の実験プロジェクトTPTでのワークショップです。宝塚在団中に『傷ついた性 デヴィッド・ルヴォー 演出の技法』と言う本を読んでその世界観に憧れていたからです。TPTは、主に海外の戯曲、時に三島由紀夫の作品などを手がけていて、人間の表層的な部分だけではない、心の深いところまでえぐられる作品に強く憧れました。そして、私はTPTの門を叩き、ルヴォーやロバート・アラン・アッカーマンのワークショップをいくつか受け、実際にTPTの作品に出るようになりました。

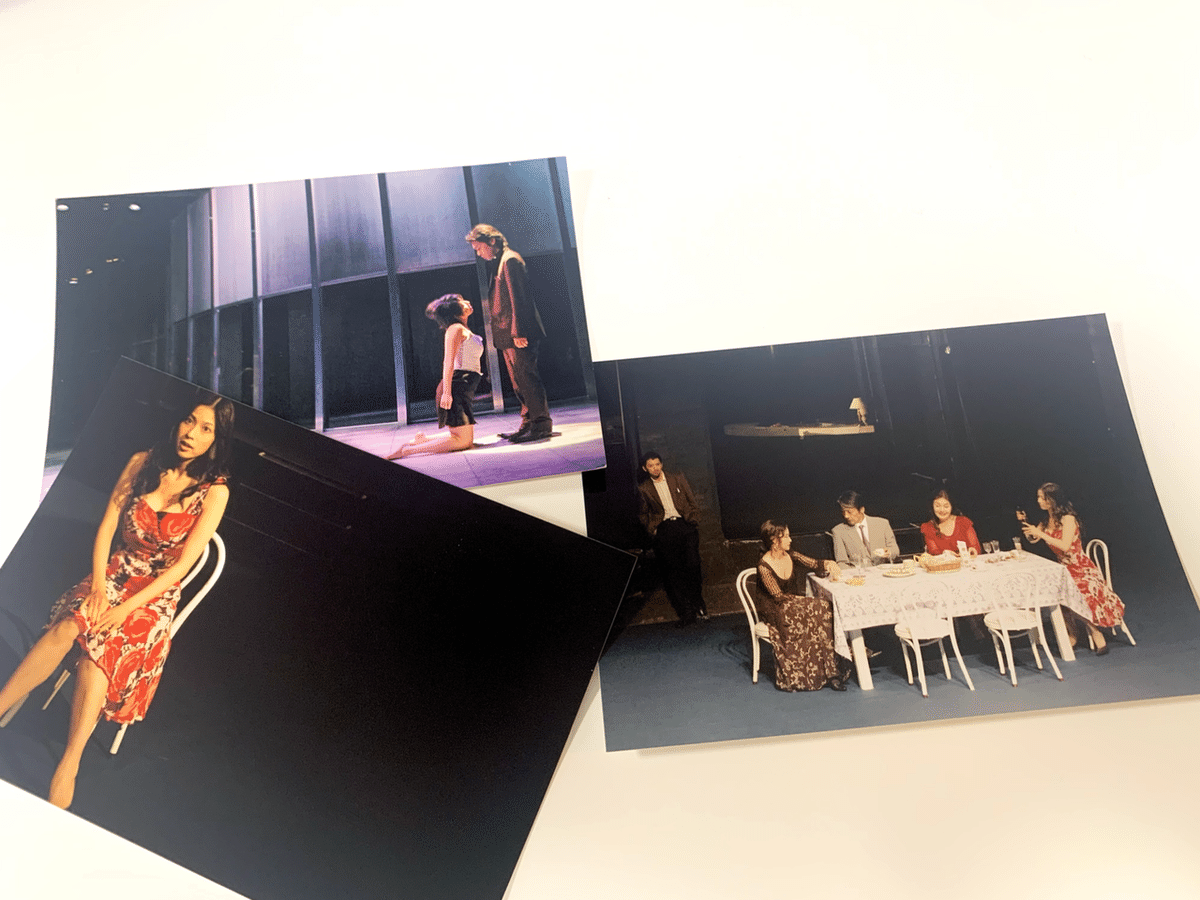

TPTの舞台に出演していた頃。上はギリシャ悲劇。下はヤスミナ・レザの作品。

ルヴォーやアッカーマンに演技を習えたことは財産です。今でもそのことを思い出して自分を見つめ直すことも多いです。退団してすぐ、佐藤オリエさん、鰐淵晴子さん、毬谷友子さんや村上淳さんなどといった素晴らしい役者さんの芝居を肌で感じれたことも大きかったです。そしてその時期はとにかく舞台を沢山見ました。まずは100本は観なくてはと色々な演劇を見て目標の本数は1年半でクリアしました。やがてPARCO劇場に出演させていただいたり、オーデションで映画のヒロインが決まったりもして、宝塚での演技とは全く違う、新しい表現の場は増えたのですが。。。どの現場でも自分の芝居の拙さを痛感していつも悔しい想いをしていました。

現場では「宝塚出身の人は皆さん実力がある」と言って重宝がられることもありました。でも、反対にこんな言葉を聞くこともありました。

「宝塚出身の演技はクセあるから使いづらい」

元宝塚がだれしもそうだとは勿論思いませんが傾向があるのは確かだと思います。宝塚で培ったものは素晴らしいですが、そこで学んだものを使える現場と癖のような現れ方をして邪魔になってしまう現場とがありました。使える時には使い、使わない方がいい時にはしまっておける、なおかつ、その時はどんな演技ができるのか、そのチャンネルを持つことが大切なんだと痛感する日々でした。

初主演映画『世界で一番美しい夜』で天願大介監督と出会う。オーディションでしたが監督は映像経験のない私のキャステイングは賭けだったと後談。出番がない時も撮影には付きっきり。勉強の日々だった。

そうそう。男役出身としては、「よりナチュラルな演技を」なんてことを語る前に「女性のまま自分」ということに馴染んでいく必要がありました。男性しか演じてこなかった私に一番欠けていたのは女性のままでいることです。演じること以前に女性としての普通の立ち居振舞いが私にはないのです(笑)信じられないところからだと思いますが本当にここからのスタートでした。男性に近づくことを研究していた10年間。立っても座っても男役としての動きが消えず、どうも女性としておかしい。スカートを履いたら足元をどうしていいかわからないのです。普通に立っているだけで「リラックスして」と言われたこともあるくらい。「普通」のことがわからない。映画で初主演に抜擢してくださった天願大介監督からは「君は毎日ゴミ出しをして包丁を握ることだ」とアドバイスされたほど「日常感が漂わない」のです。絵空事に真実味を出すことはできても、リアルに真実味を出すことができない。内側には本当の感情が流れていても身体の動きがその表現からリアリティーをもぎ取ってしまうのです。

方法論が正しいかは別として、私は身体をリアルであったり女性の感覚に戻すために、退団後、一切のミュージカルや宝塚出身で作る舞台やイベントに出ないことを決めました。道のりは遠く険しいかも知れないけど新しい表現を手に入れるためにそれを実行しました。

●演劇ユニットmétroを結成●

退団してから2、3年経つころ、舞台以外にもテレビや映画やCMに出る機会に恵まれ、映画においては新人賞を2ついただくこともできました。不思議な経緯で篠山紀信さんと写真集を作ることにもなったり新しい表現の場には恵まれていたかもしれません。

それでも自分では気づいているのです、今の自分の演技では全然ダメだと。現場を重ねて学んでいくとはいえ、現場では結果を出していくもの。このままではいつか使ってもらえなくなる。圧倒的に場数も足りていない。それに出たい作品からオファーがなかなかかからない。悔しいけどこれが現実でした。

そんな時、天願大介監督が映画の撮影中の雑談で仰っていた言葉を思い出しました。

「映画には『自主映画』というのがある。誰にも頼まれていないけど撮りたくてたまらないから撮るんだ。演劇にはそういうのないの?」目から鱗でした。役者には「キャスティングされるのを待つのも仕事」という類の言葉もあるくらいです。誰かが立ち上げた企画にキャスティングしてもらうという考えしかありませんでした。でも。。。役者が演じたいから立ち上げる公演があってもいいのか。監督の言葉が私の背中を押すことになりました。

その頃、私にはとても気の合う女優の友達がいました。彼女の名は出口結美子。とっても綺麗な彼女はユーモアと程良いチャーミングな毒気も持っていてる魅力的な女優でした。そして二人はよくこんなことを言っていました。「役者はなかなか「演じたい」ときに「演じたい」ものに出会えるチャンスがないよね」いつだって面白いことを求めていた私たちは、「だったら自分たちで「演じたい」ものを作ればいいのか」と意気投合し、自分達で公演を企画することになったのです。こうして2008年に二人は制作から出演まで何もかもを二人でする演劇ユニットmétroを結成、2009年1月に初めての公演を打つ流れになったのです。

これは第一回公演「陰獣」のプロモーション動画。フルサイズでご覧になるには左上をクリックしてください。

métroでの経験は素晴らしかったです。今自分が一番挑戦したいものに取り組むことができるのです。その自由を得るためには当然苦労も多いです。企画からキャスティングも自分たちでし、劇場の下見を繰り返し演目にふさわしい小屋を押さえるなんてこともやります。くたくたな日々でした。それでも二人が挑戦したい作品や役も、そして共演者も全て叶うのです。スタッフの方は志に共感してくださった演劇界の重鎮ばかり。チケット代は支払に全て使い手元には残るどころか持ち出しのこともありますが、精神的には今までに経験したことのない満たされようでした。旗揚げから12年間で14回公演。途中、出口結美子の女優引退や5年間のmétroお休み期間もありましたが、なんとか続けて来れたのも、応援して公演を待ち望んてくださるお客様がいたから。自分がやりたいという気持ちだけでは全てをやり抜くエネルギーには足りません。お客様に育ててもらいました。そして、全作品の作演出を受けてくださった天願大介さんは師匠のような存在です。感情移入でしか芝居ができなかった私にその方法論だけではいつか手も足も出なくなることをずっと教えてくださってました。今、その意味がよく分かります。métroと、métroに関わってくださっている皆様に出会っていなければ、今頃女優を続けていられただろうかとさえ思います。

●次のステップの為に必要な時間●

ここ数年の私は、映像やmétroをメインとした色々なジャンルの舞台に出させていただいております。私としては特に色を決めているわけではないのですが、なぜか「月船さらら=アングラ方面」と思われていることが多いのは何故なんでしょう(笑)確かに唐組さんや流山児事務所さんのお芝居にも沢山出させていただきました。métroでの演目や演出の雰囲気からもそう言われるのかも知れません。自分としてはジャンルを意識したことは全くありません。でも、いわゆる「アングラ」と言われやすい雰囲気の舞台では役を深掘りして演じるということにプラスして、どこか役者としての自分自身のダイナミックさが必要なのかも知れません。肉体を通して言葉を発したとき、台本から溢れ出すほどのどんな世界を繰り広げられるのか、そこが要のように感じます。一方、今年3月に出演した舞台「聖なる日」のような作品はまた違うアプローチです。時代、国、宗教、人種などの背景の事実を知り共感し、そこに描かれている問題やテーマをいかに作家と同じレベルまで深く掘り下げられるかが大切になります。遠い世界さえも役者の体を通して「実感」を伴い、舞台の上にリアリティーを持って繰り広げていくか、その技術と知識と経験が問われるように感じます。ニュースやドキュメンタリーで語られる世界を、俳優は客観的でなく目の前の真実として映るように演じなくてなりません。そしてお客様に、まるで自分の身に起きているような錯覚を与えなくてはならないのです。どちらも気持ちや勢いだけで演じられるものではありません。大胆なことや遠い世界に引き込むには技術も本人の魅力もエネルギーも相当必要になってきます。台本を読み解く作業は探偵にでもなったような作業です。自分の経験値がものを言います。

「聖なる日」で演じたノーラという役はとても大変な役でした。舞台は通常4〜5週間ほどの稽古期間のことが多いですが、この作品のスケールから言えばもっと稽古期間が欲しいところなのに、3週間足らずの稽古期間で作り上げなくてはいけませんでした。役や作品を理解することに時間的に追いついていない中、演出家の高い要求に瞬時に応えて体現するのはとても大変な作業でした。自分の理解や瞬発的に演技に反映できるような技術がもっと高いところからスタートできていれば良かったのにと自分を呪ったほどです。

いったんリセットして自分がどういう演者なのかを確かめたくなりました。何をどの様に組み立てて芝居を作っていたか、当たり前に感覚的になっていたことを細かく分析しながら、演技そのものを再構築したいと思っています。役者というのはなかなかスケジュールが組みにくい職業で、舞台の期間中ですと1〜2ヶ月その公演だけに時間が取られますし、映像の仕事だといきなり来週に撮影が入るなんてこともざらで、毎週の習い事や観劇の予定などがなかなかままなりません。なので思い切って、1年程、演技の見直しの為の時間を優先する期間を設けようと思いました。

すでに今、役者や女優としてこれから羽ばたこうとしている若者に混じって演技のクラスも受けております。例えばバレエなんかだと初心者もプロも同じバーに掴まり、同じバーレッスンを受けますが、それと同じ感覚です。経験の多い少ないに関わらず、基本に立ち返ることの大切さを実感しています。それと同時に身体は確実に鈍っていることも実感しています。もう一度、身体を細部まで繊細に感じ操れるよう鍛え直さなくてはとも思っています。

一年経ったころ、演者として目に見えた変化があるかどうかはわかりません。でも確実に自分の中では何かが変わりそうな気配がします。その影響は必ず時間をかけて滲み出てくるはずだと信じています。自分自身が今それを楽しみにしていて毎日が刺激的です。ああ〜楽しい。演じるって素晴らしい。宝塚時代の月船さららを「第一期月船さらら」だとすると、退団して今日までは「第二期月船さらら」です。「第三期月船さらら」、どうか、やんわり楽しみに待っていてください♪

2021年5月 月船さらら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?