7月サポの日 「生きづらさに悩む女性に」〜北九女子一歩会のひきこもり女子への支援について〜

北九州市市民活動サポートセンターのいちろーです。

昨日は7月のサポの日「生きづらさに悩む女性に」を開催したので、その内容について紹介します。

北九女子一歩会について

北九州市で、ひきこもり支援、困難を抱える子供や若者の支援、不登校の親の会の運営などを経験してきたメンバー5名からスタートし、現在は10名で活動しています。

なぜ支援機関につながる女性は男性に比べ少ないのか?

そもそも、ひきこもりや生きづらさに悩んでいる女性は少ないのか?

そんな疑問を調査してみようと団体を立ち上げたそうです。

調査を始めたきっかけ

内閣府調査への疑問

ひきこもりや生きづらさに悩んでいる女性は少ないのか?

平成27年度に行なった内閣府の調査では男性のひきこもり比率が6割と圧倒的に高いのですが、「家事従事」という役割で女性のひきこもりが少なく把握されていました。

北九女子一歩会の調査について

内閣府の調査に疑問を抱いて、北九州市及び周辺市町村に在住するひきこもり・生きづらさに悩む女性の現状を把握するため調査を始めたところ、次のような実態が浮かび上がりました。

調査を通じて

内閣府の調査から漏れた女性たち

北九女子一歩会が行った調査では、ひきこもり状態と答えた対象者9名のうち、4名は家事に従事していると回答していることから、内閣府の調査ではひきこもりから除外されてしまうそうです。

当事者のヒアリングから、

・ひきこもりが始まったことを実感しないまま、家事をするだけで、外との接触をすることはなく、長期間ひきこもり生活となった。その間、家事をしていたことがカモフラージュとなっていたように感じる。

・自分がダメな人間だと思い、死にたいと思うが死ぬこともできなかった。上手くいかなかった人間関係を悔やむ毎日でつらかった。

など内閣府のひきこもりの定義から漏れた女性の痛切な気持ちが把握できたそうです。

最近行われた江戸川区による調査では、ひきこもりの男女比はほぼ半々との結果だそうです。

なぜ、支援機関につながる女性は男性に比べて少ないのか

支援機関へ聞き取ったところ、

・当事者本人は、過去の経験から父親や交際相手など男性に対する嫌悪感や苦手意識があので女性スタッフによる対応を希望する。

・女性を対象とした支援プログラムが少なく、男性の参加者の中に女性一人ということもあり、女性が嫌な思いをすることがある。

ということでした。

固定的役割分担意識

当事者本人からは

家事をしていたことがカモフラージュとなっていたように感じる。

支援機関からは

女性は家にいて、家事手伝いで見過ごされるケースがあり、来所される時には年齢が30代後半で、一度も就労したことがないなど、課題が多く支援に時間がかかる人が多い。

など、女性が家事手伝い「家の中の職業(何らか家の役に立つ)」となりやすいところがあるなど固定的役割分担意識が根強く残っているのではないかと言うことでした。

引きこもりの当事者たちの思い

・対人関係に恐怖感があり、人と話すのが苦手でも、人と交流したい。

・就職を希望しているが、就職活動に踏み出せていない。

・生きづらさは、自己否定感、人間関係だけではなく、経済的不安もある。

・「居場所」を求め、「働く場」を求めている。

決して怠けているわけではなく、なんとかしようと思うけど上手くいかないと言う気持ちで日々を過ごしていることがわかりました。

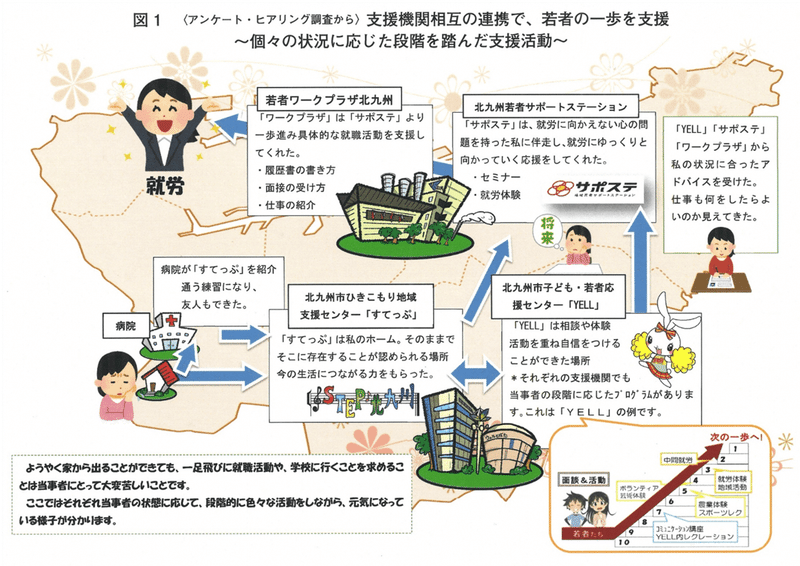

北九州市の支援機関相互の連携について

調査を通じて、北九州市では当事者それぞれの事情にに応じた支援があること、支援機関相互の連携で段階を踏んだ支援ができることがわかりました。

ひきこもり女子会in北九州

ひきこもり当事者などが集まり、体験談やグループカフェを通じて、ひきこもり・生きづらさを抱える女性のための安心できる場づくりと、ひとりではないことを伝えることを目的として「ひきこもり女子会in北九州」を2019年に始めました。

2020年、2021年と回数を重ね、今年の秋に第4回目を予定しています。

女性のための居場所「ひなたぼっこ」

ひきこもり、生きづらさに悩む女性が共感しあい、自分ひとりではないと感じ、元気づけ・励まされる居場所を目指す、女性のための居場所「ひなたぼっこ」を毎月第三土曜日の午後に生涯学習総合センターなどで開催しています。語り合い中心で合間に手芸や体操などを行なっています。

八幡東区社会福祉協議会が主催する「ひるまの星」

ひきこもり・生きづらさを感じている女性が一歩をふみだす応援事業として、八幡東区社会福祉協議会では「ひるまの星」を毎月第三月曜または火曜日に開催しています。語り合いや小物づくりなどを行なっています。

北九女子一歩会通信

ひきこもり、生きづらさに悩む女性をテーマに様々な問題について発信し、ひきこもり・生きづらさに悩む当事者・経験者、家族、支援者がつながる場として、北九女子一歩会の活動報告や当事者の体験談などを掲載したパンフレットを年一回、300部発行しています。

北九女子一歩会サロン

ひきこもり・生きづらさ”に関する知見を深め、関係者のネットワークを広げるため、三ヶ月に一回のペースで専門家や現場の実務者のお話と意見交換を行うサロンを開催しています。

「あなたの一歩を応援する講座」

「自分となかよしになる、心の扉を開く、人とつながる」をテーマに3人の講師(臨床心理士、俳優・演出家、交流分析講師)のリレーで8回の連続講座を生涯学習総合センターで開催しています。

北九州若者サポートステーション「サポステ」

15歳から49歳までの働きたくても様々な課題でその一歩が踏み出せない方など、仕事に関して悩みを持っている方を支援し、キャリア相談だけではなく様々なプログラムを提供し、利用者が希望する仕事に就けるよう伴走支援を心がけています。

女性の支援施設との連携が深まったこともあり、年々女性の利用者が増えてきており、現在では男女半々の比率となっています。

※北九女子一歩会の支援プログラムについてはフェイスブックをご参考ください。

意見交換「居場所って?どんな場所なら行ってみたい?」

グループ毎に、参加するとしたらどんな居場所が良いか意見交換しました。

・自分が落ち着ける場所を見つけることができると、安心感や自己肯定感が増す。それがどこなのか、どこに行けばあるのかわからないから悩んでいるのではないか

・コミュニケーション不要でとにかくのんびり、ボーッと過ごしながら大画面でコンサート・映画を観るような何もしなくて良い場所

・専門知識を持った専門職が取り仕切る誰もを許容できる場所

・お金がかからず、おしゃれをしなくても良い、気負いしなくて良い場所

様々な立場の皆さんの視点から、たくさんの居場所を考えてくれました。

当事者それぞれの事情もありますので、これ一つだけと決めることはできませんが、自己肯定感や自信を取り戻すことができ、心が落ち着く場所を求めていると感じました。

それぞれの立場からたくさんの居場所についてご意見いただきました。

最後に

これからの北九女子一歩会

・これからも勉強を重ねていきながら、ひきこもりや生きづらさに悩む女性たちの支援に少しでも役に立てたら、私たち自身が少しでも成長できたらという思いを込めてこれから先も活動を継続していきたいと思います。

等々、半田さまより新たな決意を表明していただきました。

これからの北九女子一歩会の活躍に注目したいと思います。

手前左から、半田さん、西本さん、奥左から、熊沢さん、甲斐さん、上射場さん

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?