広瀬和生の「この落語を観た!」vol.111

12月17日(土)昼

「2022 今年最後の立川志らく独演会」@よみうりホール(13時開演)

広瀬和生「この落語を観た!」

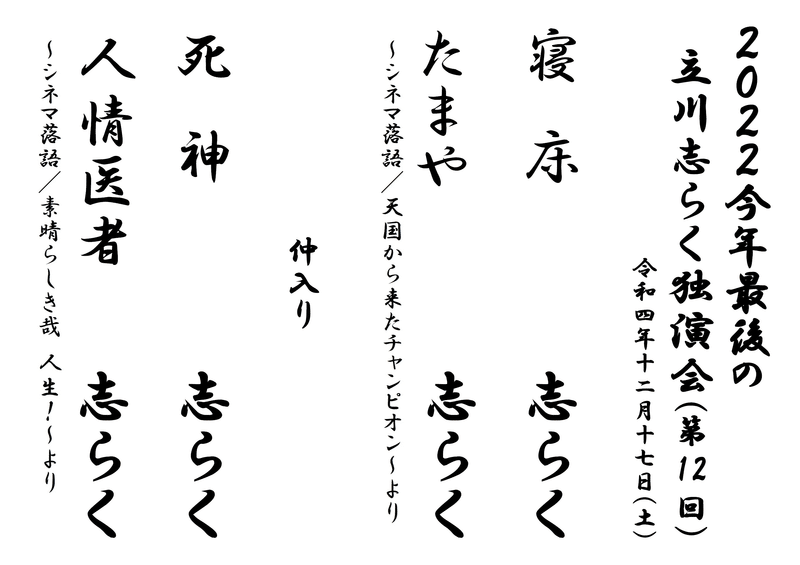

12月17日・昼の演目はこちら。

立川志らく『寝床』

立川志らく『たまや(天国から来たチャンピオン)』

~仲入り~

立川志らく『死神』

立川志らく『人情医者(素晴らしき哉、人生)』

恒例のよみうりホールでの「今年最後の志らく独演会」、今回は「死神一代記」と題して古典2席とシネマ落語2席を披露。シネマ落語とは外国映画を下敷きに舞台を江戸に移して独自に創作した新作落語で、志らくはこのシネマ落語を真打昇進の前年から作り始め、その数は約70作。僕も渋谷で行なわれていた「志らくのピン」で随分観た。当時の「志らくのピン」はシネマ落語1席ネタおろしに古典3席を絡めて大きなひとつの流れを作っていた。志らくは「独演会において複数の演目を絡めてひとつの流れを作る」という手法を銀座ブロッサムでの独演会でも何度か披露しており、今回もそれに通じるものがある。ちなみに「志らくのピン」は2003年まで渋谷クロスタワーで毎月行なわれた後、いったん国立演芸場に移ってプロデューサーを立てる実験を試みた後、池袋新文芸座で「シネマ落語編」と「古典落語編」を1ヵ月おきに行なうようになり、2007年の終わりに内幸町ホールに移ってほぼ古典に専念するようになったのだった。

志らくの『寝床』は長屋の連中が来られない理由、店の奉公人たちの仮病、店立てと言われて対策を話し合う長屋の人々が語る様々なエピソードなど、随所に独自の演出が施されていて、それらに顕著なトボケたセンス(荒唐無稽なホラ話に傾きがちな“話の盛り方”)は志らくならでは。「古典に現代的なギャグを入れる」ことの先駆者とも言える志らくの独得のセンスは、現代の落語界においてもやはり異色だ。

『たまや』は『天国から来たチャンピオン』を下書きに、江戸の花火職人と長屋の娘の純愛を描く噺。新興の玉屋の花火職人の辰吉は、今年の川開きで老舗の鍵屋の鼻を明かしてやろうと張り切っていたが、馬に跳ねられて死んでしまう。三途の川の手前で辰吉が神様に「俺は死ぬわけにはいかない」と主張、気になって担当の死神を呼んで調べてみると、寿命が40年も残っているのに死神の手違いで殺してしまったのだと判明。すでに葬儀も済んで戻る身体のない辰吉に、神様は近江屋徳兵衛という金持ちの身体に入れという。徳兵衛は店の乗っ取りを企む妻と番頭に毒殺される運命にあった。辰吉は死んだ直後の徳兵衛の身体に入る。

生前の徳兵衛は血も涙もないガリガリ亡者という評判で、番頭の勧めで所有する長屋を取り壊そうとしており、店子全員すぐに出て行けと命じていた。徳兵衛の身体に入った達吉は、抗議のために単身乗り込んできたお玉という娘に事情を聞き、長屋の全員を集めて「このまま住み続けていい。店賃は高過ぎるから半額にするし、病人が出たらうちの金で医者に診せる」と宣言。それを機に、お玉と辰吉は恋仲になっていく。ちなみに今日の高座では、長屋の連中が徳兵衛の噂話をする場面で、「先代の旦那は義太夫を聴かせるので迷惑だった」という台詞があった。

辰吉は「自分は花火職人になりたい。お玉ちゃんのために花火を上げる」とお玉に約束し、玉屋の親方を店に呼ぶ。徳兵衛の姿になった辰吉に最初は驚くが、親方は徳兵衛が辰吉であることを確信。以後、花火作りに精を出す辰吉だったが、神様が現われて「徳兵衛の寿命は間もなく尽きる、別の身体を見つけなければいけない」と告げる。哀しむ辰吉だったが、お玉に「もしも俺が死んでも心配いらない。お玉ちゃんの前に玉屋の花火職人が現われる。そいつは俺なんだ」と話す。「初めて会ってもお玉ちゃんの名前を知ってるんだ。どうしてか、わかるかい?」「そいつは俺、だから?」「そうだよ」

追い出されることになった女房と番頭は徳兵衛(辰吉)を殺害。一方、玉屋では弟弟子の由三が病死。辰吉は由三の身体に入って花火つくりに励むが、神様は「花火が終わったら辰吉の記憶はなくなり、由三としての人生を生きることになる」と告げた。そして迎えた川開き当日。玉屋の花火が人々の評判になり、喜ぶ親方が「やったな、辰吉」と言うと「何言ってるんですか、あっしは由三ですよ」と返された。「そうか……夢でも見てたのかな。辰吉と用意した隠し玉があるんだ。俺がそれを打ち上げるから、先に居酒屋に行っててくれ」

由三が土手を歩いてくると、向こうからやって来たのはお玉。「玉屋さんの親方に会いたいのですが……あなたは花火職人さん?」「ええ、玉屋の職人で由三って言います」「そいつは、俺……?」「何のことですか?」「いえ、いいんです」 由三の目と物腰に辰吉の面影を見たお玉が、涙ながらに去ろうとする。と、由三が「お前さんの名前は?」「いいんです、すみません」「えーっと、お前さんの名前は……」 そこで打ち上がった玉屋の隠し玉に、由三が反射的に叫んだ。「おーたまーっ!」

打ち上げ花火への掛け声「上がった上がった、たーまやーっ!」と掛けた、秀逸なサゲ。数あるシネマ落語の中でも『たまや』は最も演じられた回数が多い名作であり、僕にとっても志らくで最も好きな噺。最後にお玉と辰吉が再会する感動のエンディングは志らく落語屈指の名場面。この噺は2006年に志らくが主宰する劇団「下町ダニーローズ」の第6回公演『はなび』で演劇化されたことが契機となって進化した。(お玉を演じたのが現・志らく夫人の酒井莉加) 「そいつは、俺」という名台詞は演劇化した時に生まれている。

志らくの『死神』では、死神が主人公の男に「医者になれ」と言って呪文を教えてくれるという親切心を見せる理由が「お前の親父は寿命がたくさん残ってるのに俺のミスで殺しちゃったから、お前には借りがある」と、ハッキリしている。この「死神のミスで寿命が残っているのに死ぬことがある」という設定は『たまや』と共通している、という仕組み。最後は死神が差し出した蝋燭の燃えさしに火を移すことに成功、死神に「よかったな、今日はお前の第二の人生の誕生日だ。誕生日おめでとう」と言われて主人公がつい火を吹き消してしまう、というもの。「誕生日に蝋燭の火を吹き消すのは西洋の発想だろう」という指摘に対して志らくは常々「この噺は圓朝がイタリアの歌劇にヒントを得て創作したもので、蝋燭の火が人の寿命というのがそもそも西洋の発想なのだから。これでいいのだ」と反論している。

『素晴らしき哉! 人生』をシネマ落語化した『人情医者』も『たまや』に次いで志らくが高座に掛けることが多い作品。根っからの善人である医者の善太郎に死神が取り憑いていて、地獄行きの運命にあるのを哀れに思った神様が、担当の死神を呼んで「善太郎を助けてくれたらお前を神様に昇進させてやろう」と言い、善太郎の人生を見せる。

若き善太郎は、人情医者と呼ばれ町内の人々に頼りにされている父が急死したため、長崎への留学を諦めて町内に残る。町内にはもう一人、藪井竹庵というヤブ医者がいたが、金儲けしか考えない男で貧乏人は診てもらえない。診療費を度外視して貧乏人を助ける善太郎は二代目の人情医者と呼ばれ、妻と男女ひとりずつの子供と共に幸せに暮らし、貧乏ながらもコツコツと貯金して診療所を建て直そうとしていた。

ある日、長屋の持ち主でもある藪井竹庵が家賃が溜まっている住人たちに「金を払えなければ出て行け、それが嫌なら善太郎のところには行かず自分のところに来い」という。それを聞いた善太郎は自分が貯めた金を残らず長屋の人々に渡す。藪井の評判は地に落ち、善太郎はますます慕われた。それが面白くない藪井は仲直りのしるしと言って千両富の富くじを売る仕事を善太郎に譲り、善太郎が寺社奉行に届けようとしていた三十両を、スリを雇って奪わせる。

年の瀬に来て大金を失くして絶望した善太郎が死のうとすると、神様への昇進がかかっている死神が来て、死ぬのはやめろと止める。「俺なんて生まれてこなかったらよかった」と嘆く善太郎に、死神は「善太郎が生まれていない世界」を見せると、善太郎がいないために不幸になった人々の姿を目の当たりにして善太郎は改心し、家に帰る。事情を聞いた人々が次々に金を届けに来ていたのだった。折しも鳴り響く除夜の鐘。死神が「俺たちが昇進すると鐘が鳴るんだ」と言っていたのを思い出した善太郎、「鐘……おめでとう」でサゲ。あれこれあった死神が最後は人を救って神様に昇進したという志らく版「死神一代記」、これにてお開きとなった。

次回の広瀬和生「この落語を観た!」もお楽しみに!

※S亭 産経落語ガイドの公式Twitterはこちら※

https://twitter.com/sankeirakugo