【TOP INTERVIEW: 建築家 青木 淳】あるべき真の豊かさを求めて。穏やかに戦う建築家

第1回目は、建築家の青木 淳さんです。国内外のルイ・ヴィトンのショップを手掛け、3月には銀座並木通り店がオープン。美術館の館長にも就任するなど、建築家という肩書にとどまらない青木さんの活動に注目したいと思います。デザインに取り組むときの気持ちや、時代に左右されず、変わらずに大切にしていることを伺いました。(人物撮影: 徳岡永子)

「デザインするときって、できあがるまでずっと結果はみえていないんです」

― オープンしたばかりの「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」を見てきました! 街の風景を受け止めながら、浮遊しているというか、静かに溶けているような様子が何とも不思議で、思わず外壁を触ってしまいました。後から「水の柱」がコンセプトと知り、納得しました。

©️竹内吉彦

不思議な物体ですものね。波打つように曲げたガラスでできていて、なにやらヌメっと揺らいで見えます。触りたくなりますよね。同じところから見ていても、天気や時間で、色がターキッシュブルーとオレンジとの間で交代します。雨が降っているのに、そこだけ晴れているように見えたり。仕掛けとしては、特注のダイクロイック加工を施したガラスを曲げるという、いたって工学的なものなんですが、それだけで自然にこんな現象が起きるんです。ダイクロイックというのは、可視光のうち、ある波長だけを選んで反射させる鏡のことですが、その結果、あんなに複雑な表情になります。夜の演出のためにも、自ら光らせるということはしていません。周りの建物の光を受けて、それを建物の表面がうまく打ち返すことで、夜景をつくっています。

©️竹内吉彦

― 建築と洋服では根本的なところでは違うと思いますが、それでも、デザイナーや建築家が表現したいデザインのために丹念に素材を選ぶという点で、とても近しいと感じます。

建物の外装に使える素材には、じつはあまり種類がないんですね。強度、耐火性能、耐水性能、経年変化となど、外壁に求められる条件をすべて満たすのは大変なんです。ガラスはそんな条件を満たす数少ない素材のひとつです。だから、ガラスの建築が多い。でもそうすると、町中の建物がどれも似たような表情になってしまいがち。でも、ガラスにはいろいろな性格が隠されていて、毎回、そのうちどれかを選んで表に出すようにしています。そんな意味では、素材も大切ですが、それをどのように扱うかもすごく大事ですね。

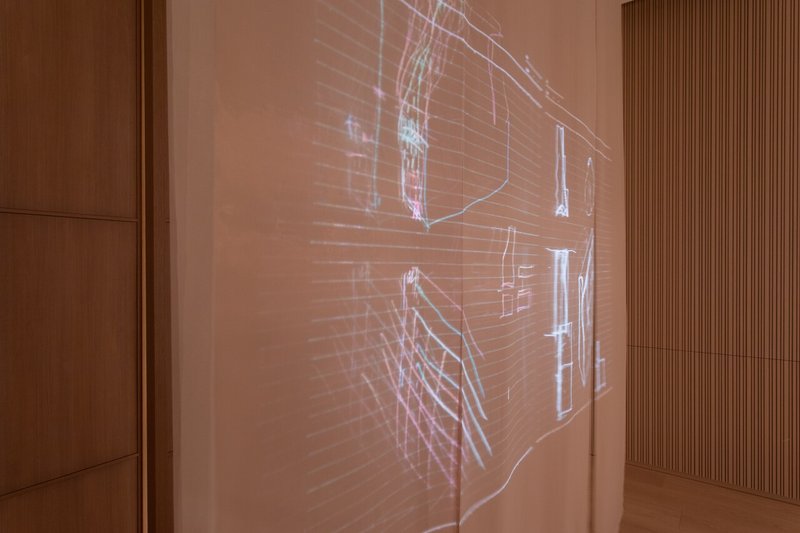

―「ロロ・ピアーナ銀座店」で開催されていた展覧会『青木淳展ーThe Touch Of Architecture』も拝見しました。デザインが生まれていくプロセスやその断片を垣間見ることができて、小さいながらも充実した展覧会でした。特にファッション分野の人間として共感を覚えたのは、薄い布が幾重にも重なっているところに、銀座店の設計図やビキューナの姿といった映像が、ぼんやりと儚げに映し出されていたことです。

あの布は五重になっているんです。一番外側が生成りに近いオーガンジー、その後ろがブロンズ色のメタリックのオーガンジー、金色っぽい光沢があるんです。その後ろに薄い紗幕みたいなものがあって、その後ろにも2枚、より、やや不透明な紗があります。

©️Loro Piana

― そこまでの種類があるとは分かりませんでした。その布に映し出された映像が、デザインの始まりの段階の、つかみどころのないモヤっとした感覚というか、その状態が表現されているように感じたのですが。

まだはっきりと像を結ばない、頭のなかに浮かぶイメージをイメージとして感じてもらえれば、と思ってつくりました。デザインするときって、できあがるまでずっと結果は見えていないんです。ただ、この先にきっと到着点はあって、そこに辿り着いたときには、それを体験してきっとこんな気持ちを持つことになるだろう、と、その気持ちの状態だけが先に来るんです。で、その気持ちの状態を一度持てれば、いろいろ案を試すなかで、それがOKかどうか判定できるわけですね。言葉では言い表せないけれど、そんな感覚の鏡をまず、心のなかに持つことがデザインの出発点になっています。もちろん、そういう感覚を今度もつかめるかどうか、いつも不安いっぱいのなか、新しいプロジェクトが始まるわけですが。ロロ・ピアーナ銀座店では、やはり、あの生地のすばらしい肌触りが決め手でした。見ているだけではわからないのですが、ロロ・ピアーナの生地は、触れると、柔らかいような、しなやかなような、たおやかなような、張りがあるような、何とも言えない不思議な感覚に包まれるんです。そのとき感じる気持ちが、デザインの出発点でした。視覚ではなく触覚を通してもたらされるその気持ちを、物的・視覚的にどう達成するか…。矛盾する目標ですが、そういう不可能な課題の方が楽しいですね。いずれにしても、今回の小展覧会では、そんなデザインのプロセスのなかの気分をそのまま伝えたいと思いました。

©️Loro Piana

「ファッションデザイナーもそうではないかと思いますが、目の前にモノがあって、それを手でいじらないと、仕事にならない」

― コロナ禍で何かとても窮屈な気持ちになっていたので、久しぶりにワクワクする、心が満たされるインスタレーションでした。青木さんの本を読ませていただくと、二つの大きな震災が建築というものを改めて考えるきっかけになったと書かれています。今回のコロナは天災とはまた違う現象ですが、ご自身で何か感じる変化はありますか? あるいは改めて思うこととか。世界的なお仕事を沢山されていると、距離感の変化なども感じるのではないでしょうか?

去年2020年の4月、非常事態宣言が出て、1ヶ月ほどスタジオを閉めました。10人ほどで仕事をしているのですが、皆に在宅でやってもらって、Zoomで打ち合わせをしながら仕事を進めました。でも、なかなか埒があかなくて、一度、スタジオに集まろうという話になり、ひと月ぶりに集まって、模型を囲んだんです。すると、一瞬で、この1ヶ月はなんだったんだ、と思うくらいに案を進展させることができました。やはり、模型を切ったり貼ったりしながらでないと、案の良し悪しは判断できないし、新しい思いつきも出てこない。ファッションデザイナーもそうではないかと思いますが、目の前にモノがあって、それを手でいじらないと、仕事にならない。そのことが身に染みてわかりました。それでゴールデンウィーク明けからは、従来通りの、スタジオに集まって仕事をするやり方に戻しました。スタジオのスペースは180㎡ほどあるので、単純計算すれば1人18㎡ほどになるので、幸い、三密はなんとか避けられる余裕がありました。僕が自分のスタジオを持ったのは1991年のことでしたが、組織を大きくはしたくなくて、ずっと10人くらいの数でやってきました。大都市のなかで、10人くらいの人間が毎日、ひとところで、場を共にして案を練る。スタッフは一応「四年制」で、育ったと思ったら「卒業」していきます。人が少しずつ入れ替わっていく。そういうなかで、徐々にプロジェクトが形になっていく。そういうことを続けてきたわけですが、静かに時が過ぎていく、こういう工房的なコミュニティのあり方は、もしかしたらコロナの時代にあっているのかもしれない、と今、思ったりしています。より大きな規模の仕事に向かうこと、より多くの仕事をこなすこと、より大きな組織にすること、ではなくて、小さく、ある意味で閉じながら、しかし同時に、遠い世界とつながること。コロナは災い以外のものではありませんが、せめて、いままでの常識とは違うものの見直しのきっかけとして前向きに捉えたいと思っています。

僕たちのスタジオでは、「ルイ・ヴィトン銀座並木通り店」や「ロロ・ピアーナ銀座店」などのブランドの仕事もやりますが、公共建築の仕事もやります。昨年リニューアル・オープンした「京都市美術館(通称:京都市京セラ美術館)」も、僕のスタジオで以前、「青森県立美術館」の設計を担当し、その後独立して活躍している西澤徹夫くんと組んで設計をしたものです。一昨年、そろそろ完成という頃に、京都市からその館長になってほしいという思いがけない依頼を受け、迷いましたが、ディレクターに就任することにしました。そうしたら、狙いすましたかのように、コロナです。去年の3月23日に予定されていたリニューアル・オープンを迎えることができず、2ヶ月ほど開館が遅れてしまいました。予定していた何年分もの展覧会スケジュールも組み変えざるをえなくなりました。しかも、もしもコロナがなければきっと、押すな押すなの盛況だったところ、人数制限をしなくてはならないので、鑑賞者にとってはいい環境で展覧会を見られたというプラスもあったわけですが、収支的にはアテが大きく外れました。

コロナ以前、美術館は展覧会での動員数を加速度的に伸ばしてきました。より著名な作家を招き、よりお金をかけ、より多くの人の話題に上るようにし、より多くの人に入場してもらい、より多くグッズを買ってもらう。結果、より大きな収益を得る。そういう展覧会のことを「ブロックバスター展」と呼びますが、美術館がその方向に押し並べてエスカレートしてきていたことに、コロナでそれが成立しなくなって突然、目が覚めて、皆が気づいたわけです。ブロックバスター展に収斂していくのは、大きなプロフィットが期待できることかもしれないけれど、大きなリスクも内包しています。スタジオの運営と同じことです。

そういうなかで、見直されてきたひとつはコレクションです。所蔵する作品を使って展覧会を開催する。そういう展覧会なら「投機的」にはなりませんから、めちゃくちゃ儲かることはないけれど、着実に収益はある。あるいは、展覧会事業に偏りすぎていたのを、他の事業を育てていって、美術館をさまざまな事業の複合体に変えていくという動きもあります。こうして今まで見落とされてきた、そしていま新しく注目を集め出した部門には共通点があって、消費主義的なものではないということです。逆に言えば、それまでは過度に消費主義的だったということです。それでは資源は枯渇するばかり、才能も経済の歯車に翻弄され浪費されるばかりです。

「これからは、空間がいろいろな使われ方に対して寛容である、というか、まだ見えてきていない関係性に向かって開いていなくちゃいけません」

― ファッションの世界でも、サステナビリティという考え方を無視することは出来ない状況になってきています。同時に、サステナビリティの本質についても、議論がされ始めました。

あるとき突然、価値が高まり、ピークを迎え、あっと言う間にその価値が暴落するファッションは、変な比喩かもしれないけれど、生鮮食料品のようですね。たしかに、そのサイクル自体を「デザイン」する必要があるような気がします。

建築も、サイクルのスパンはファッションと比べてずっと長いけれど、建設され、最後は朽ちるか、解体されるというサイクルのなかにあることには変わりません。日本はずっとスクラップ・アンド・ビルドでやってきました。たしかに、第二次世界大戦で焼け野原になってしまっては、白紙の上に新しい空間をつくらざるをえなかったというところはあったでしょう。でも1970年くらいには、それで国土はほぼ飽和しました。とりあえず僕たちの周りは埋まったんです。だからそこからは、何を「つくるか」ではなく、目の前の情景をどう「変えるのか」、というふうに視点が変わってくるはずでした。そこに、すでに環境がある。それをないものと捉えるのではなく、その環境の存在を前提として、さてそれをどう変異させるか、という課題の立て方ですね。既存環境を壊して建て替える、というのは、そのひとつの答えではあるけれど、今そこにあるものを改修して使うこととちゃんと天秤にかけてみた上でのことでなければなりません。機能と合わなくなったから壊すというのは答えにはなりません。だって、機能に完全に答えられた建築を新しくつくれば、それがぴったりしていればいるだけ、将来的にはより決定的に機能と合わなくなることは、明らかだからです。美術館としてつくったものが、レストランとして改修されるというようなことは、その空間自体に魅力が備わっていたときにはじめて起きること。そして、その空間がいろいろな使われ方に対して寛容である、というか、まだ見えてきていない関係性に向かって開いていなくちゃいけません。

「つくるって、大海原の航海に乗り出すのと近いと思うんですね。で、その航海でいちばん厄介なのが自分なんです。自分を裏切らなくてはならない」

― 関係性ということでいうと、青木さんは若いアーティストとも自然体でコラボレーションしているように感じます。

目的地をはっきりと決め、そこに向かってまっしぐらに進んでいくというのが苦手なんです。大まかな方向は持たざるをえないけれど、見たことない、知らない世界に行き着きたい。だから、出たとこ勝負。事あるたびに、あらかじめ決めていたのとは違う方向に舵を切ってみる。それでいつしかどこか素敵な港に辿り着けるかどうかは、いわば賭けのようなもの。つくるって、そういう意味では、大海原の航海に乗り出すのと近いと思うんですね。で、その航海でいちばん厄介なのが自分なんです。自分の常識、先入観、感覚が、ついつい航路を決めてしまう。だから、自分を裏切らなくてはならない。最初は、醜いなあ、と思って切り捨てたいと思っていたものが、つくっている最中に、美しく見えてくるなんてことが起きたら最高ですね。そのとき、自分が自分でなくなっている。

そのために、僕には、他人が必要です。スタッフは、同じ船に乗る以上、ベーシックなところではつながっている必要があるけれど、その一方で、ぼくと違う感覚をもっていなくてはならない。そういう人たちがいるから、自分を変えられる。天候や、海の波や、スタッフの意見に翻弄されながら、よれよれになって、行き先を指差しつづける船長みたいなもんです。頼りないなあ。

アーティストがすごいのは、そんな翻弄に揉まれることが大好きな人種であることです。彼ら彼女らと比べたら、僕なんかレールがなければ先に進めない常識人です。建築家というのは、基本的には自分の手で建設することはなく、建設してくれる人への指示図、指示書を描く職種です。だから、実際にモノをつくり始める前に、設計図書をつくり終えておかなければならない。どうしたって、計画的、予定調和的にならざるをえない。また多くの人を巻き込んでしまうので、皆ととりあえずの航路を共有するために、コンセプトなんていうものを言わなくてはならない。本当は、言葉で言えるコンセプトなんて、デザインしているときにまったく使っていないんですけれどね。でも、アーティストは、最後の最後まで迷うわけです。そのストレスに耐えるというか、その苦しみを楽しんで、最後の瞬間に、ポンと知らぬ土地に乗り上げる。教わることばかりです。

― 青木さんにとって、教えるということはどういうことですか?

教わるばかりの人間が教えるというのは変ですね(笑)。教えるべきことが先にあって、それを伝えるということではないわけですし。それでもスタジオはそもそも教える場ではないから、結果として、何かを得て卒業していってくれればいいわけです。大学では、おぼろげながらも、それぞれの学生にやろうとしようとしていることがあれば、たとえそれがぼくには受け入れられないものであってもそれでよく、その先の、形にしていくことの厳密さを取得する手助けをしています。

― 好みを超えた世界ですよね。東京藝術大学(以下、藝大)での授業はどのような感じですか?

ほとんどカウンセラーですね(笑)。案を持ってきてもらって説明を聞くんですが、何をしたいのかが分からない。本人もよく分かっていない。いや、言語化できるくらいのやろうとしていることだったら、僕には興味がないんで、それはいいことなんですが、そうなると、そのおぼろなモヤモヤを一緒に考えることになる。藝大は幸い、1学年15人と少ないので、一人一人のモヤモヤに付き合う。終わるとクタクタです。

― スタッフを採用するときには、どういった点が決め手になるのですか?

人柄が大きい気がしますね。小さなスタジオだから、一人が全体の雰囲気に与える影響は大きい。新しい人が入るたびに、化学反応が起きます。それで1週間くらい、一緒に仕事をして、相性いいかなと思える人には残ってもらって、1ヶ月くらい様子を見て決めます。僕たちのスタジオは、模型でのスタディを重視しています。たとえば、これでいいかと思う階段の手すりを模型でつくって眺めてみますね。それを見て、そのままOKということはまずなく、違うなあ、じゃこれだったらどうかな、と模型をつくりかえる。それを延々と繰り返しているなかで、なんとなく皆が納得できるものに落ち着いていく。模型を前にしたそんなやりとりに自然に参加できる人であれば、僕たちのスタジオでやっていけそう、と判断します。 模型って、実物とは違いますね。まず1:50とか、縮尺が違う。もちろん、本当の素材ではない。だから、模型を見るというのは、頭の中で、拡大して、正しい素材感を当てはめ、その情景を想像するという技術なんです。模型そのものをモノとして見ているんではないんです。僕たちのスタジオでは、そういう模型を作っては壊すことで、設計を進めます。完成品としての模型は、ある意味どうでもいい。途中過程の試行錯誤の道具としての「スタディ模型」が大切です。これは設計の仕方として、必ずしも一般的ではなく、海外の設計事務所の多くは、あまり模型をつくらないようです。ですが僕たちは、設計の流儀として、これだけは譲れない。だから、大学でも、学生たちに模型と格闘するよう、仕向けています。ただ、ここ最近、デジタルという道具もよく使うようになってきました。たとえばCG。前はCGでは、その案がうまくいっているのかどうか判断できませんでしたが、こちらのリテラシーが上がったのか、技術が上がったのか、ある程度は判断できるようになってきましたし、デジタル上でのスタディで得たイメージをどう実空間で実現するか、という逆転した試みをできるようになりました。「ルイ・ヴィトン 銀座並木通り店」はその一例です。実際に行って写真を撮ると、CGと見間違えますね。コロナで、大学の講評会もオンラインになったりして、模型でプレゼンテーションしてもらうことができなくなり、画像や映像ベースのプレゼンテーションでやってもらうことになりました。それが意外におもしろいんですね。

― ファッションの世界でもコロナの影響で、コレクションの発表方法がデジタル中心になりました。フィジカルからデジタルになったことで、ある意味では若手とラグジュアリーブランドの垣根も無くなり、フラットで平等な世界になりました。デジタルの最初の頃は長編大作もありましたが、やはり人間の集中力は2分ぐらいが限度ということも分かったり。

時間を共有するというのではなく、虚実とりまぜ、短い時間のなかにイメージを凝縮するというのは、新しい試みにつながると思います。

― そうかと思うと、1分くらいのショートムービーに仕上げた若手ブランドの映像が、ヴォーグ・イタリアのサラ・マイノという、新人発掘の担当をしている編集者からピックアップされたりして。

手持ちの技術でも、内容とアイデア次第で、十分に渡り合えるんですね。コロナが収束して元の世界に戻るのではなく、コロナで気付かされたことを次につなげたいですね。

青木 淳 Jun Aoki

1956年横浜生まれ。1991年青木淳建築計画事務所設立(現在はASに改組) 住宅、公共建築をはじめ、国内外のルイ・ヴィトンの店舗も手がける。最新作に「京都市京セラ美術館」(西澤徹夫と共同設計)、「ロロ・ピアーナ銀座店」「ルイ・ヴィトン銀座並木通り店」などがある。著作に「原っぱと遊園地」、「フラジャイル・コンセプト」。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?