2020.9.7 漢字と格闘した古代日本人⑤

日本語は縁もゆかりもない漢語と漢字

幸か不幸か、日本列島に最初に入ってきた文字は、アルファベットではなく漢字でした。

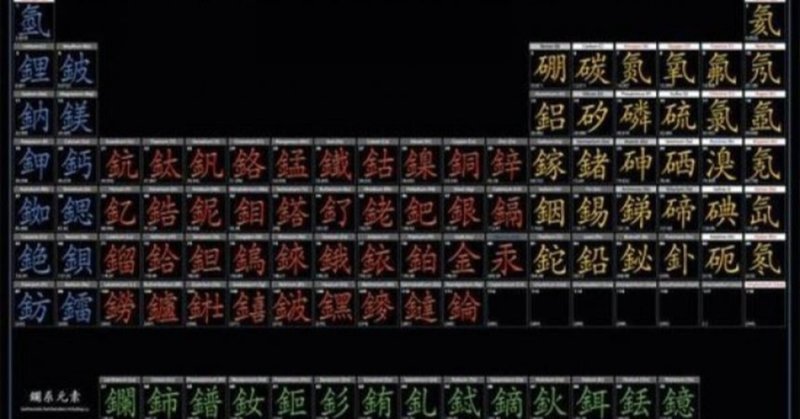

漢字は、黄河下流地方に住んでいた漢族の話す漢語を表記するために発明された文字です。

そしてあいにく漢語は日本語とは縁もゆかりもない全く異質な言語です。

ちょっと例が悪いのはご容赦頂くとして、語順で見ると、日本語で「あいつを殺す」だと「目的語+動詞」の順ですが、漢語では「殺他」と、英語と同様の「動詞+目的語」の順となります。

また、日本語は「行く、行った」と動詞が変化し、この点は英語も「go, went gone」と同様ですが、漢語の「去」はまったく変化しません。

発音にしても日本語の単純さは、漢語や英語の複雑さとは比較になりません。

似た順に並べるとすれば、英語を挟んで漢語と日本語はその対極に位置します。

そして漢語は、その表記法たる「漢字」がまた一風変わっていて、一つの語に一つの文字を与えられています。

例えば、英語のbigという語の「ダー」は「大」の一字で表します。

bigという「語」とダーという「音」と、大という「文字」が完全に一致する、一語一音一字方式です。

さらに、英語ではbig, bigger, bigness、日本語では「おおきい」「おおきさ」「おおいに」などと語が変化するのに、漢語はすべて「ダー」と不変で、「大」の一字ときちんと対応しています。

漢字は漢語の特徴を見事に利用した最適な表記法です。

たまたま最初に接した文字が、日本語とはまったく異質な漢語に密着した漢字であったのを境に、ここから古代日本人の苦闘が始まります。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?