戦後の食料難を救ったのはおもちゃ?オキュパイド・ジャパンの時代とおもちゃ

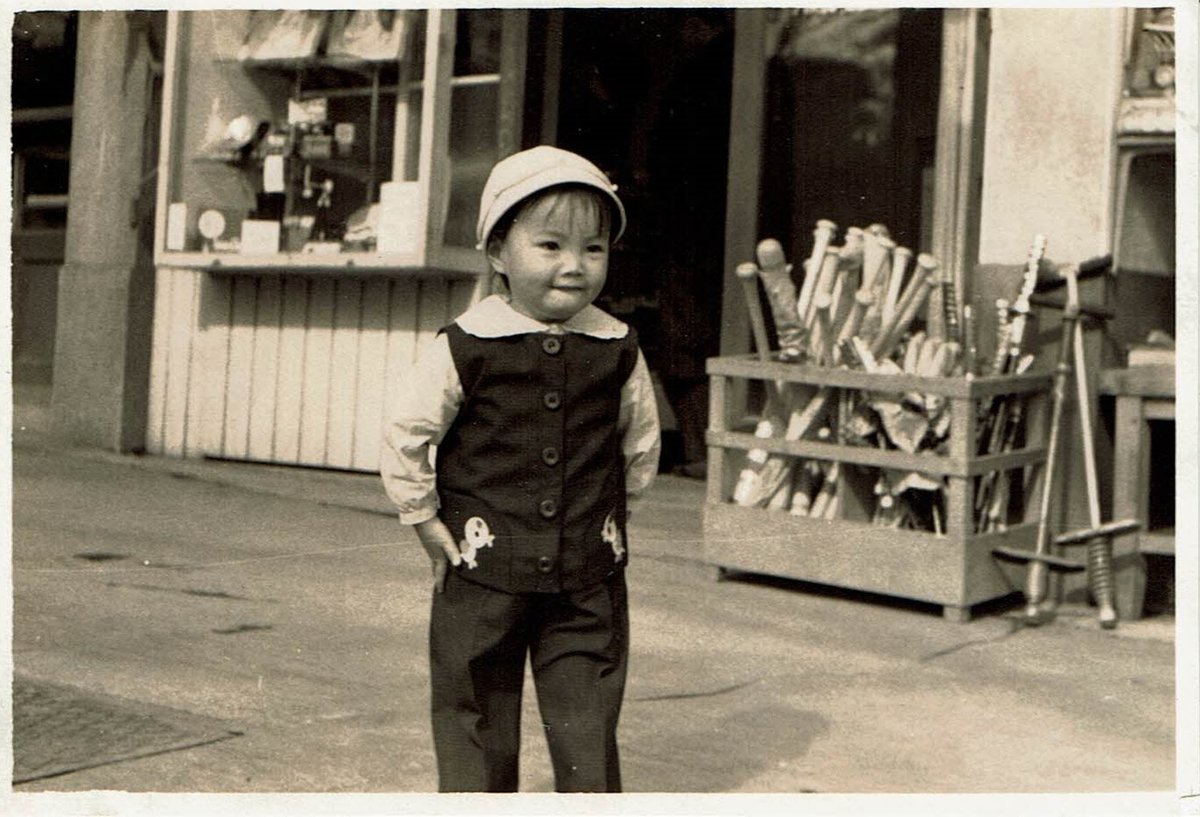

私の父が昭和27(1952)年に原宿に開いたおもちゃ屋「さくらトイス」は、ワシントンハイツの米軍ファミリーを主なお客様にしていたので、日本のお土産(スーベニール)となるおもちゃがよく売れていたそうです。当時の写真をよく見ると、ウィンドーにこけしが並べられていました。店頭にはホッピングや刀がありました。

一方、敗戦国の日本はまだまだ貧しく、終戦直後には食べるものにも困るような状況でした。

そんな日本の救世主になったのが、おもちゃだったのです。

今回は、昭和20年代にタイムスリップして、終戦後の世の中とおもちゃをめぐるお話をご紹介します。

終戦からわずか4か月で生まれた大ヒットおもちゃ

太平洋戦争が終わると、アメリカでも日本でも子どもたちのおもちゃが不足していました。

そんな終戦直後に、日本で大ヒットしたのは「小菅のジープ」でした。

小菅松蔵氏は戦前から金属玩具を作っていましたが、戦争で製作不可能となり、写真部品を作って軍に納めていました。

戦後幸いにも材料のブリキが残っていたので、日本で走り回っていたアメリカ軍のジープをつくりました。吹き付け塗装、ゴム動力で動き、価格は10円です。

1945年の12月には京都丸物百貨店で売り出され、デパートを一周するほどの長蛇の列ができたそうです。その後関東にも出回り、10万個販売されました。

当時としては高い1台10円でも、子どもだけではなく大人にも人気で憧れの的でした。

食料難の時代、おもちゃの輸出が日本を救った

一方、アメリカでも戦争中はおもちゃが不足していました。アメリカ軍は戦後、生活必需品11品目におもちゃを指定し、重視しました。

そこで、日本へ食料を輸出する見返りとして選ばれたのが、生糸とおもちゃだったのです。

日本のおもちゃ職人は勝戦国アメリカの子どもたちのために優先的におもちゃを作り、輸出しました。その見返りとして日本には食料が輸入され、日本人も食料難をまぬがれました。

それにしても、どうしておもちゃが選ばれたのでしょうか?

その背景を知るためには、話は明治・大正時代にまで歴史をさかのぼります。

大正時代には、おもちゃの輸出が世界トップに

日本では明治の終わりごろから舶来玩具に影響されて近代的なおもちゃが作られはじめ、1902年に金属玩具「泳ぐ金魚」がハノイ博覧会に出品・入賞。その後ゼンマイ金属玩具が盛んに作られ輸出額が増えていきました。

大正に入り1914年に第1次世界大戦が始まると、それまで世界トップだったドイツ玩具の生産が下がり始めます。そこで世界市場へ進出し、1937年にはおもちゃの輸出額がドイツを抜いて世界一になりました。

戦前日本のおもちゃはセルロイド、ゴム、金属へと素材を変化させながら伸びていきました。

日本製のおもちゃは、細部の出来、塗りの良さなどで、高品質だと評判だったのです。それは、江戸から伝わる「からくり人形」などの仕掛けや職人技がおもちゃにも生きていたからでしょう。

そして、どの国よりも安価だったことも理由だと思います。

第2次世界大戦中は欧米で日本製玩具の輸入禁止もありましたが、戦争が終わると、アメリカをはじめとする各国へ、飛躍的に輸出が伸びました。

おもちゃを作るために空き缶回収

このように、戦後すぐにおもちゃの製造や輸出が盛んになりましたが、材料となるブリキ不足が深刻になりました。

そこでおもちゃ業界の団体「日本玩具協会」が設立したのが、「清掃事業協同組合」です。

おもちゃと清掃がどう結びつくの?と思われるかもしれませんが、米軍のごみ捨て場を掃除する代わりに、空き缶を回収する許可を得たのです。こうしてブリキを確保しながら、おもちゃ作りが進められました。

この頃のおもちゃにはmade in occupied Japan(占領下の日本製造)と記されました。昭和27(1952)年に日本の占領が正式に終了するまでの期間です。

この時期に作られたオキュパイド・ジャパンのおもちゃは、希少性からとても人気が高く、今ではコレクターズアイテムとなっています。

昭和27(1952)年から55年間続いたおもちゃ屋「さくらトイス」の思い出話を毎月更新しています。こちらもぜひご覧くださいね。

編集協力:小窓舎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?