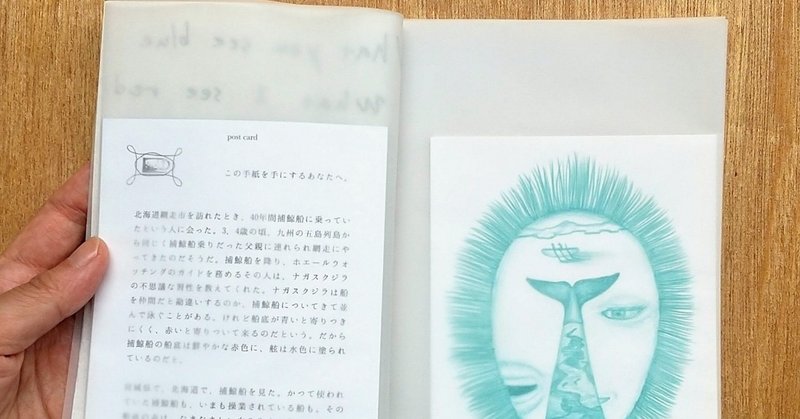

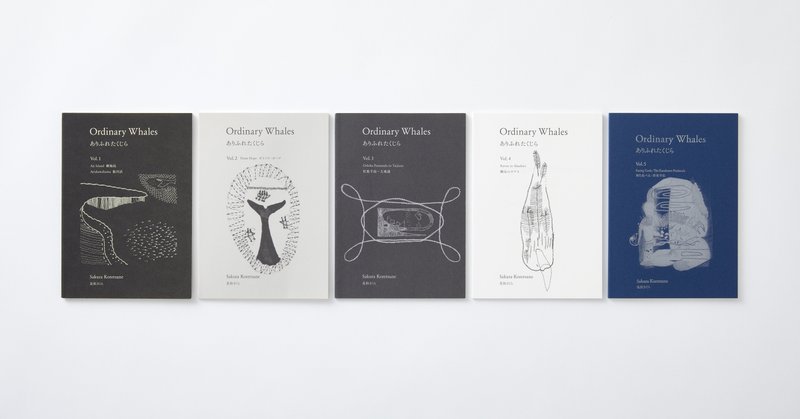

リトルプレス『ありふれたくじら』の制作プロセス、随筆、うつろいかたちを変えていく思考の記録、などなど。不定期の投稿は、こちらのマガジンにまとめていきます。

- 運営しているクリエイター

#鯨

P.16|国際芸術センター青森「currents / undercurrents -いま、めくるめく流れは出会って」 / Aomori Contemporary Art Centre “currents / undercurrents : Bringing together the endless flow” (2024.7.13〜9.29)

English follows Japanese. 青森公立大学国際芸術センター青森(ACAC)での展覧会「currents / undercurrents -いま、めくるめく流れは出会って」の後期が始まりました。 私の作品の展示会場はギャラリーBからギャラリーAに移動。「結目」でとじられていた鯨の体がひらき、中に入れるように姿を変えました。鯨の体の中では二つの映像を上映しています。本作に寄せて書いた二篇の詩を、高知県・宮城県・北海道・青森県各地で私がこれまで出逢ったマッ

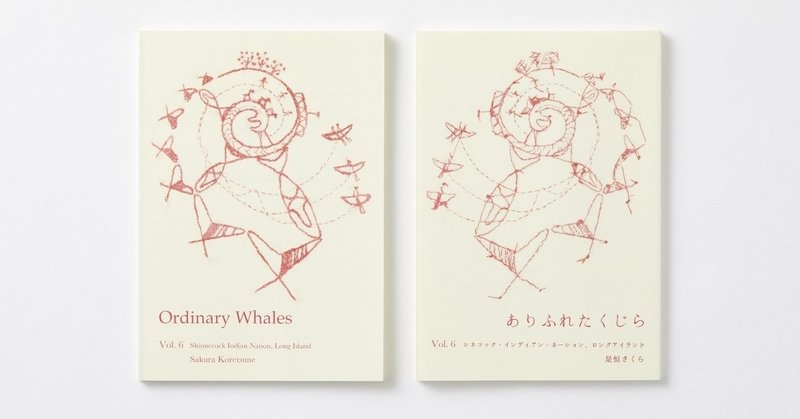

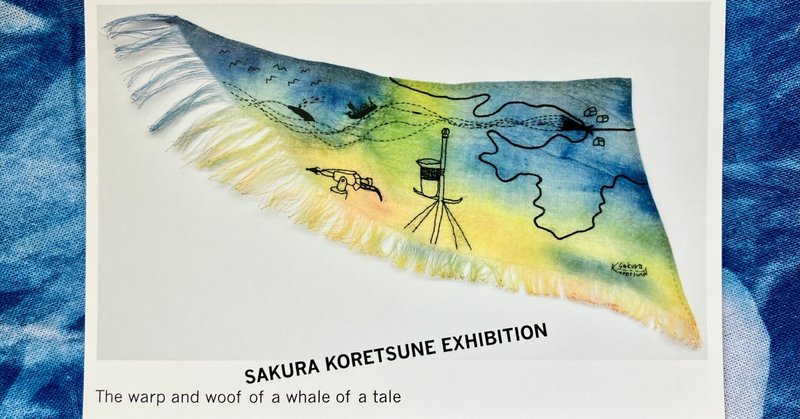

P. 13 | 経緯、その鯨ほどの余白——是恒さくら展 / Sakura Koretsune Exhibition "The warp and woof of a whale of a tale" (北海道文化財団アートスペース / Hokkaido Arts Foundation Art Space)

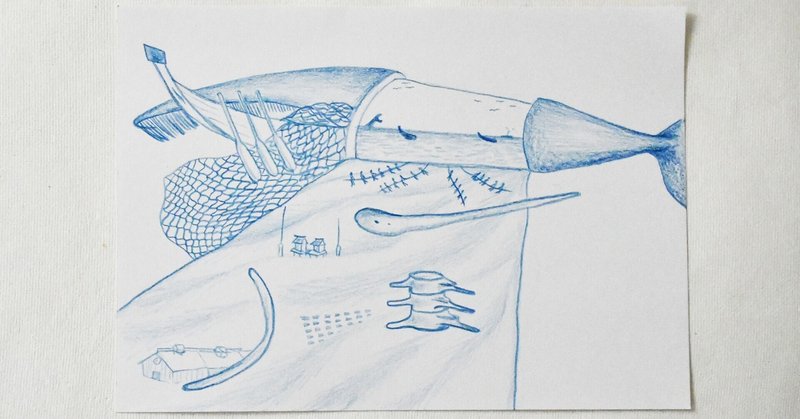

札幌市にある北海道文化財団アートスペースにて、是恒さくら展「The warp and woof of a whale of a tale-経緯、その鯨ほどの余白」を開催します。 今回紹介するのは、一年間のノルウェー滞在中に取り組み始めた作品群です。 個展の開催は久しぶりです。個展をひらくことは、自分が探究·表現を続けていく途上、終わらない道の上で「現在地」を標として形にしていくことなのだなと思います。振り返ると過去3年間の2回の個展も北海道内で開催したので、今回の展示に向けて

news|「鯨寄る浜、海辺の物語を手繰る」(苫小牧市美術博物館・企画展「NITTAN ART FILE4:土地の記憶~結晶化する表象」のこと)

鯨に導かれるように、海を伝うようにさまざまな土地を訪れてきた。ある時、苫小牧で聞いた話が、頭から離れなくなった。かつて苫小牧の浜辺が広い砂浜だった頃、砂山の上にあった恵比寿神社と稲荷神社に鯨の骨が祀られていたという。 それはどんな光景だったのだろう。なぜ人々は鯨の骨を大切にしたのだろう。さまざまな海浜植物が花を咲かせた広い砂浜も、鯨の骨が祀られたという神社も、すでに失われた、今。海辺に立ち辺りを見渡しても、かつての眺めを想像することは難しい。 東北から北海道南部の海