デジタル人材育成のため「さくらのクラウド検定」の設立 ~「ソフトウェア&アプリ開発展|Japan IT Week【春】」での発表会レポート~

さくらインターネットは、デジタル人材育成のため「さくらのクラウド検定」の設立を決定しました。

本検定の設立に先立ち、2024年4月24日に「ソフトウェア&アプリ開発展|Japan IT Week【春】」にて、発表会を実施いたしました。発表会では、当社執行役員の髙橋隆行とテクニカルソリューション本部 本部長の松田貴志より、「さくらのクラウド検定」について説明を行いました。

本記事では、発表会にて髙橋と松田が、「さくらインターネットのDX時代における教育支援制度について~『さくらのクラウド検定』を新設~」と題し、説明した内容を紹介します。

◆「DXリテラシー標準」に対応する「さくらのクラウド検定」

まず初めに、日本のIT・DX教育の背景からご説明をさせていただきます。日本のデジタル競争力は低下傾向にあり、日本は63カ国中の29位です。特にその中でデジタル技術スキルに関しては2022年には63カ国中の62位です。また、IPAの「DXデジタル白書2021」からは、デジタル化について注目度が高く非常に変革が早いこともあり、デジタル人材の確保や社員のリスキリングに対して、どこの企業も苦戦しているということが読み取れます。

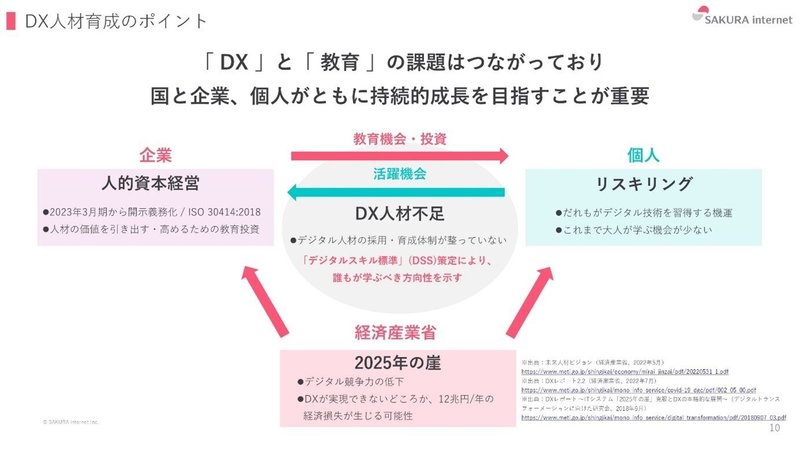

デジタル競争力が低下していくとDXの実現はできず、年間12兆円という非常に大きな経済損失が生じる可能性があり、これを経済産業省は「2025年の崖」と呼んでいます。それを回避するために、企業は人的資本経営を軸に人材価値を高めるための教育へ投資を行い、個人はそれを受けリスキリングを実施することで、DX人材不足の解消を目指すということが謳われています。

また経済産業省は、DXに関わる全てのビジネスパーソンが身につけるべき知識・スキルを定義した「DXリテラシー標準」を公表しています。その中で、「DXで活用されるデータ・技術」と「データ・技術の利活用」という2点が記載されています。

特に「DXで活用されるデータ・技術」のうち、クラウド、ハードウェア・ソフトウェア、ネットワークに関しては、さくらインターネットが四半世紀以上培ってきたノウハウがあります。また、「さくらのクラウド」を用いたシステム構成やアーキテクチャ設計等を学ぶことで「データ・技術の利活用」の部分もカバーできます。

これらの項目を「さくらのクラウド検定」で担うことにより、知識を実装した上で活用できる人材を増やしていくことを狙っています。

◆IT・DX教育のコストを限りなくゼロにする「さくらのクラウド検定」

「さくらのクラウド検定」のターゲットとしては、クラウド化に取り組む企業、当社のお客さま、パートナーはもちろんのことですが、それに限らず学校の先生や、学生を含めた次世代を担う子どもたちなど広範囲にわたる教育体制と検定制度の構築を目指しています。

このように広範囲の方に学んでいただくためにはIT・DX教育のコストを限りなくゼロにしなければならないと考えています。現在、ITやDXについて学ぼうとすると、コストがかかります。例えばクラウドの授業ですと、5日間で20~30万円する講座もあります。これを個人で受講し、学んでいこうとすると負担が非常に大きくなります。

我々が今作っている教育コンテンツについては、クリエイティブ・コモンズ・ライセンス※として無償提供を行います。それにより「さくらのクラウド検定」が各企業においてDX教育のスタンダードとして定着するようにしたいと考えています。

※クリエイティブ・コモンズ・ライセンス / クリエイティブ・コモンズが定義する、著作権のある著作物の配布を許可するパブリック・ライセンスのこと。

また、コストというのは金銭面のみではありません。当社は国立高等専門学校機構(以下「高専」)と包括連携協定を締結しており、当社の従業員が高専で授業を実施したり、高知工業高等専門学校の客員准教授に就任したりしております。そのような交流の中で、これまでの授業ではクラウドというIaaSの部分に対しての教育がほとんど実施されていなかったということを知りました。

これは、これまでシラバスがなかったという背景もありますが、教員の方々が日々の業務に追われる中で、新しい技術を覚える時間を割くことが難しかったことも一つの要因だと考えています。学生に対して学びと評価の場を提供するという目的だけではなく、教員の方々のこの課題を解消するためのサポートコンテンツの一つとして「さくらのクラウド検定」を提供します。これにより、日々の業務に追われる中でも教員の方々が手軽にクラウドについて学習する時間を生みだし、学ぶためにかかる時間というコストもゼロへと近づけたいと考えています。

◆デジタル技術の基礎から実用的なクラウドアーキテクチャ設計まで学べる「さくらのクラウド検定」シラバスについて

シラバスについては、3章構成としています。第1章、2章でデジタル技術の基礎や当社のサービスを学び、第3章でさくらのクラウドを使って設計する方法を学べる構成となっています。

第1章は、広くあまねく使える知識、デジタル技術の基礎を学ぶ章として設けています。ITインフラストラクチャとデジタルサービスの根底にある、クラウド、ハードウェアとソフトウェア、ネットワーク、セキュリティ、システムマネジメントといったデジタル技術の基本的な概念と技術について学ぶことができます。

第2章は、さくらインターネットのサービスに関する学習ができる章です。さくらインターネットが提供する幅広いインフラストラクチャとアプリケーションサービスの概要に焦点が当たっています。「さくらのクラウド」と「さくらのVPS」、そして「さくらのレンタルサーバ」、「さくらの専用サーバ PHY」、「さくらのドメイン」、「ImageFlux」など当社に関するサービスとこれらを支えるデータセンターについて簡単に触れております。

そして最後の第3章は、さくらのクラウドを用いたシステム構成の設計方法に焦点を当てた章です。コンピューティング、リソース、ストレージ、ネットワーク、データベースの設計からセキュリティ、可用性、拡張性、そしてコストパフォーマンスの最適化まで総合的なアプローチを通じて実用的なクラウドアーキテクチャ設計の基礎を学ぶことができます。

なお、これらの教育コンテンツについては株式会社zero to oneと共同開発しており、オンライン動画での提供をいたします。動画内で投影された資料はお手元にダウンロードすることも可能です。

また、本教育コンテンツはクリエイティブ・コモンズ・ライセンスとして無料での提供をいたします。これらを転用してご自身で学習するための資料を作っていただいても構いません。

そして、これらの教育コンテンツは2023年4月30日より、すでに提供を開始しております。詳しくは、下記のサイトをご参照ください。

◆試験の概要

初回の試験実施は2024年夏を予定しており、その後は三ヶ月ごとに実施をしていく想定です。試験につきましても教育コンテンツと同じく株式会社zero to oneのプラットフォームを活用し、自宅や任意の場所からオンラインで受験できます。試験時間は60分で、設問は100問あり、30秒から40秒で1問を解いていただく仕様となっています。

また、練習問題は「さくらのクラウド検定」のウェブサイトおよび、検定公式SNSで順次公開する予定となっております。受験料に関しては現在検討中ですが、学生向けの特別料金も設けたいと考えております。

このように、オンラインでの教育コンテンツの提供、オンラインで自宅などから受験ができる環境、学生向け特別料金などの体制で、あまねく人に受験いただける検定を目指しております。

◆まとめ

さくらインターネットは、今後も「『やりたいこと』を『できる』に変える」のビジョンのもと、「さくらのクラウド検定」を通じて社会のDXへ寄与してまいりたいと考えておりますので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

また、さくらインターネットはこの活動を一緒に盛り上げていくメンバーも募集中です。さくらのクラウド検定はもちろん、次世代教育や広範囲にわたる教育体制の構築などに興味のある方は、ぜひ以下の求人ページをご覧ください。

◆執行役員 髙橋 隆行

カスタマーサポート、プリセールスエンジニア経験を経て2006年にさくらインターネットに入社。運用現場業務に従事したのち、2011年に運用執行役員に就任。2016年に営業管掌として異動、非営利団体KidsVentureの立ち上げ、グループ会社代表取締役経験を経て、現在はテクニカルソリューション本部を管掌し、パートナー戦略策定やユーザーへの教育支援に従事。

◆テクニカルソリューション本部 本部長 松田 貴志

2003年に株式会社日立システムズエンジニアリングサービスに入社し、システムエンジニアとして官公庁案件に従事。2015年、さくらインターネット株式会社へ入社し、インフラエンジニアとしてサービス開発を担当。2017年にはテクニカルソリューション部に配属され、セールスエンジニアとして多数の案件を手がける。2019年に同部門の部長に就任し、2023年にはテクニカルソリューション本部の本部長に就任。また、ビットスター株式会社の社外取締役や、小学生向けプログラミング教室の講師としても活動中。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?