記録することについて

こんにちは。IKOです。

今日は午前中に、近くの低山にハイキングに行ってきました。最近座りっぱなしの事が多く、体が鈍っていたので、リフレッシュを兼ねて。

帰りに、近くの公園で、昨日スポーツ店で買ったばかりの(かなりお安めの)ソフトテニスのラケットとボールを使って、何十年ぶりかにテニスを練習してみました。10分程度の壁当て練習でしたが、球拾いばかりでバテました。

閑話休題。

双極症Ⅱ型と診断されてから、おそらく実質的には、症状が出始めてから20数年のお付き合いなのですが、未だにこの症状を手懐けられていないといいますか、試行錯誤しながら日々生活しているのが現状です。

双極症は、うつや軽躁の再発を防ぎ、気分の安定化(寛解状態)を目指すことを目的として、よく「低め安定」の気分を保つように生活すること、と言われます。(最近は少し変わってきてるのかな?)

基本的には、気分安定薬などの薬の服用、睡眠リズムや生活リズムを整えること、自分の元々の気質や「認知の歪み(思考のクセ)」について理解を深め、起こった出来事や事実を必要以上に歪めて考えない考え方を身に付けること、自身の体調や気分の記録をつけ、どういう外部・内部要因が原因で症状が変化するかを知っておくことなど、工夫次第で、健康な人と何ら変わらない生活を送ることもできる病気だと、私は理解しています。

もちろん、自分自身の工夫以外にも、家族や職場など、周囲の関係者の理解やサポート、通院している病院の主治医との良好な関係性、その他のソーシャルサポートが受けられる環境があれば、よりよく病気と付き合っていけるでしょう。

私は20代前半頃から、日記をつける習慣を始めました。

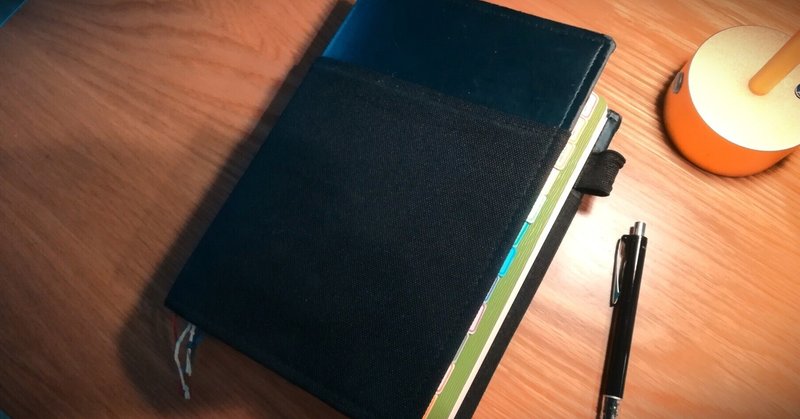

最初の頃は、ただの白紙のノートに、その日の出来事や苦しい気持ち、自分を叱咤激励するような言葉などをつらつら書いていた程度でしたが、ここ数年は、3冊に分けたノートを手帳カバーで1冊分にまとめた「自己管理ノート」を自作して使用しています。

A5サイズですが、3冊のノートを合わせているので、手帳の厚さは5センチもあります。

(前年の9月からは、「バレットジャーナル」というノート術を参考にして、ノートの書き方を刷新しました。)

●1冊目/「カレンダーノート」:

よくあるカレンダー形式のノートですが、前半にインデックス(目次)ページを設け、今年1年間の「マインドセット」ページ(こういう考え方で日々を過ごす、という箇条書きのページ)、「アファメーションワード」ページ、「人生において実現したいこと」ページ、「年間目標」ページ(4つのカテゴリーに分けて作成)、「フューチャーログ」ページ(月ごとの目標を書いたページ)、その他自分の体調管理に必要なことを書き込んだページや、自分を鼓舞する言葉を書いた付箋ページなど、最初のこの1冊で、かなり盛りだくさんの内容が書かれたノートを作成しています。

●2冊目/「デイリーログノート」:

その日考えたことや、その日のタスクなど、日ごとに書き込むノートです。

まだ未記入のページが沢山あるため、このノートが一番分厚いです。2センチくらいあります。書き方は「バレットジャーナル」のやり方に則って書いています。

●3冊目/「生活記録ノート」:

朝起きてから夜寝るまでの時間ごとの行動・生活リズムを記録するためのノートです。1週間見開きで、私は朝の4時から夜の0時までの時間枠で作成しています。

このタイプのノートは、市販されているものもありますが、その時間枠の商品を探しきれなかったので、フレームは全部自分で線を引いて自作しています。地味に大変です。

このノートでは、特に睡眠リズムを知るために記録しています。また、何かしらの行動や出来事があった時に、どう気分が変動したのかを、「-5~+5」の11段階で評価して記入するようにしています。

基本的に日々書きこむのは、2冊目と3冊目のノートで、記録の時間は、朝と夜です(日が短くなってからは朝早く起きられなくなっているので、夜のみです。仕事が休みの日は、日中も記録しています)。生活記録ノートに関しては、その日の活動を振り返りながら書くので、夜の時間に書くことが多いです。

ノートを書いて記録を取ることのメリットは様々ありますが、一番の目的は、「PCDA」を回し、それらを記録することで、症状の変化にいち早く気づき、症状を悪化させない行動を取ることです。

また、数年単位で記録を取り続けることで、自分の体調や気分の変化の傾向を知ることができます(例えば、冬場はうつ傾向、日が長い夏場は軽躁傾向など)。事前にそうなることが予想されれば、早めの対処が可能になり、その時になって一喜一憂することが減ります。

アナログのかさばる手帳でなくても、今は便利で手軽なスマホのアプリもあるので、そういったものを利用することもおすすめです。

私の場合は、アナログとデジタルどちらも利用しています。手書きの効用もあるので、手帳は手放せないです。

双極症との付き合いは長丁場になりますので、いち早く自分自身の傾向を知り、自分に合った対処法を見出していくことは、病気と付き合いながらより良い人生を歩むためのカギになるかと思います。

記録を取るのは面倒ではありますが、慣れてくれば、記録しないとなんだか落ち着かなくなります。

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

ひとつの参考例として頂ければ幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?