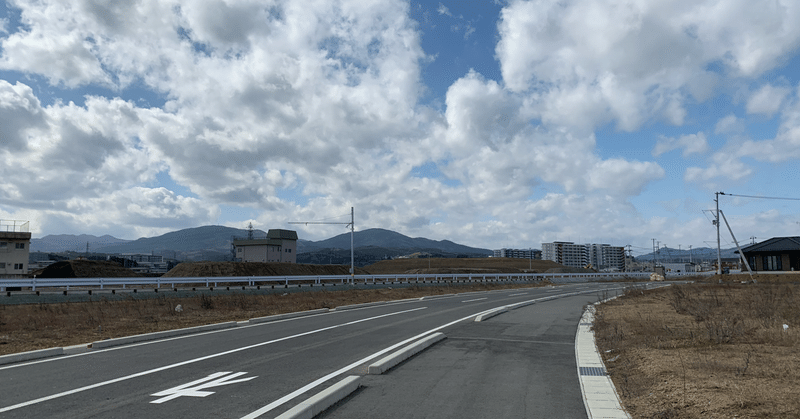

2020.03.11 気仙沼にて

2020年3月10日、雨が降り頻る朝の仙台に降り立った。ここから車で約2時間、北へ進み着いたのは宮城県の北端に位置する気仙沼市。2011年の東日本大震災によって甚大な被害が生まれ、全く違う姿になってしまった街だ。僕がこの街に行ったのは「今の気仙沼」を自分の目で確かめたかったから。

今年で東日本大震災から9年経ち、だんだんと被災地への関心も薄れ、扱うメディアも少なくなり、かつ画一的な内容が流されている。それは、被災地を復興へのアイコンとして報道し、都合の良い真新しい商業施設や若者が立ち上げたNPOなど、わかりやすいものをわかりやすく伝えられているだけに過ぎない。確かに着実に被災地の復旧・復興は進んでいる。道路整備は進み、災害公営住宅の整備はほぼ計画通り進み、常磐線も全線が復旧した。だけれど、未だに避難生活を余儀なくされている人は約4万8000人にのぼり、震災で働き場所を失ってしまった人も大勢いる。そして何より、もう二度と大切な人に会えないという人々も大勢いる。

どれだけ街が綺麗になっても、どれだけ新しい商業施設が建てられても、依然として完全に「復興した」と言える状態ではないと思う。まだまだ課題は山積している。1/21の閣議後会見で菅官房長官が「政府主催の東日本大震災の追悼式は2021年度をめどに行わない」という方針を示した。こうやってだんだんと東日本大震災は風化していってしまうのだろうか。メディアでは決して語られない本当の「被災者の今」は、誰にも気づかれることはないんだろうか。

僕が一番怖いと思っていることは、「当事者性」が失われてしまうことだ。本来、地震や津波、原発事故によって被害を受けた人々が当事者となる。だけれども、東日本大震災という出来事に対して、それ以外の人は果たして第三者なのだろうか?僕を含め、あの時いろいろな場所から家族や親戚、友人の無事を祈り、あの映像やニュースを見てショックを受けたり恐怖を感じた人は果たして震災に対して当事者ではないのだろうか?

地震や津波、原発事故などで被害を受けた人々は否応なく「当事者」とされてしまった。ゆえにどれだけ時間が経っても、その呪縛から逃れることはできないだろう。一方、間接的に当事者となった人々は、時間の経過によって「第三者」となることもできてしまう。そしていつか今以上に震災の記憶が風化し、この震災によって学んだことも忘れてしまうかもしれない。

けれど、僕たちが住んでいるこの国は、いつ・どこで・どんな災害が起きても全く不思議じゃない。これを読んでいる(読んでくれている方がいればの話だけど)この瞬間にも、災害に見舞われるかもしれない。完全に災害を「他人事」として捉えられる人は日本にはいない。

だからこそ、僕たちは正しく知るべきだ。

あの日、何が起こったのか。どうしてこの命は助かり、この命は助からなかったのか。

東日本大震災によって変わってしまったことがあること。そしてその変わったことさえも気づかれない様々なものがあること。

どこまでの課題をクリアし、今の課題は何なのか。これからどうしなければならないのかを。

そして「僕たち」には今何ができるかを。

次、災害に見舞われた時、どうすれば自分の命を守れるか。どうすれば大切な人の命を守れるかを。

災害が起きてからでは遅い。今から行動しないと確実に間に合わない。

いつ大災害が起きてもおかしくない状況の中、僕たちは正しく知り、正しく理解し、正しく行動することが「今」求められていると思う。

津波で流されたぬいぐるみの目はどこか悲しそうだった。いつもの日常はすぐ壊される。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?