[論文読み+実践] 特許分類 c-sets を使ってみる

こんにちは!特許調査業をしています、酒井というものです。

今日は「c-sets」についての論文を読みながら、実際に使ってみる、という記事を書きます。

c-setsは略称で、正式には「combination sets」といいます。

主に化学系、とりわけ組成物の先行例調査用に作られた分類体系です。元を辿ると欧州特許庁の審査官分類だったという歴史があります。

CPCの中の一部分、という位置づけで、もちろんEspacenetでも使えます。

存在自体は前から知っていたのですが、

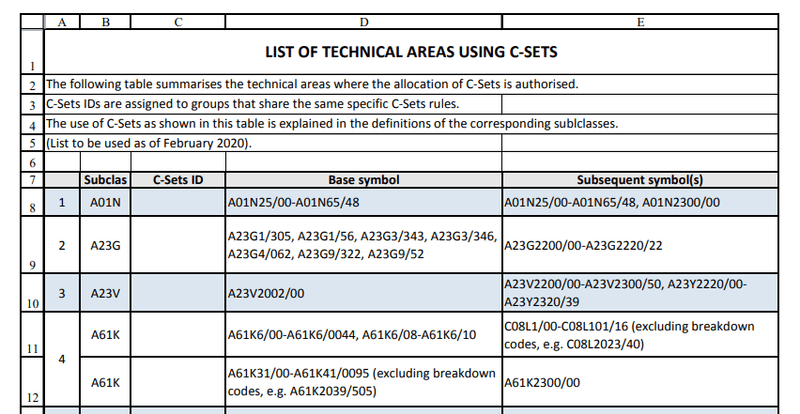

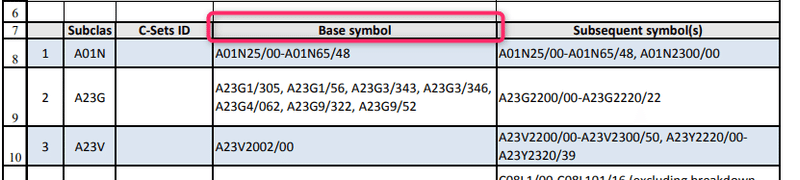

まず、分類表が謎なんです。このようになってます。

Base symbol と Subsequent symbol(s)とか・・・冒頭から意味がわかりません。

また、利用できる技術分野も限られているので、なかなか試す機会がなかったのです。

今日は、こちらの論文

Searching with combination sets in CPC からポイントを抜粋しつつ、

実際にEspacenetで検索もしてみたいと思います。

1.はじめに(論文から)

以下、グレーの囲みは論文からの抜粋(の和訳)です。

Cooperative Patent Classification (CPC)は、EPO (欧州特許庁)とUSPTO (米国特許商標庁)によって開発された分類システムで、EPOの欧州分類システム(ECLA)をベースに、両庁の最良の分類方法を取り入れたものです。

これは比較的広く知られていますよね。

次はc-setsができる前の様子です。

CPCが作成される前、EPOの分類審査官は、ECLAシステムから2つ以上のシンボルを組み合わせて「コンビECLA」シンボルを作成するシステムを開発していました。

そのために彼らが選んだ記号は、ECLA記号と索引コード(いわゆるICOコード)でした。この方法では、どのシンボルをどのような順序で、どのような技術的特徴のために組み合わせるか?を規定するために、独自のルールが使用されていました。

CPCができる前。旧ECLA+ICOで、特定の組合せが設定されていた、と。

CPCでは、これらのリンクされたシンボルは「コンビネーションセット」または「Cセット」と呼ばれ、例えば次のような構造になっています。

C08K3/36、C08L9/06

Cセットは、同じ実施形態において、組み合わせで存在する技術的特徴を分類するために使用される。

各Cセットは、それ自体が単一の単位として、また分類記号として考えられる。それは、発明情報または付加情報を表すことができる。C-Setがどのように構成されるかは、分類定義(スキーム)内の注釈で定義される。

わわっ!急に難しくなりました!

つまり・・・ Cセットは「組合せで存在する技術的特徴」に対して使われて、

「分類の組合せ(セット)自体が分類として機能する」ということですね?

cセットシステムを開発した理由は、発明の特徴の複雑さの増大に対応するためであり、また、特許文書の検索をより速く、より効率的にするためであった。

したがって、その目的は、特許文書の異なる部分に別々に存在するのではなく、同じ実施形態の中で組み合わせて存在する特徴を分類することであり、実のところ、単一のシンボルだけでは「表現」できない特徴を分類することであった。

2.同じ実施形態の中で組み合わせて存在する特徴

・・・って、これだけではわかったような、わからないような。

「先生!結局わかりません」ってなりませんか?

(私は、わからなくなりました)

これはたぶん、実際の例で見た方がわかりやすいと思われます。

論文内に出てくる例を読んでみましょう。

米国特許 US6124513A(請求項1)は、

➀エチレンと、

②(エチレンとは異なる)第1のオレフィンと、

③(約3〜20個の炭素原子を有し、前記第1のオレフィンとは異なる)

第2のオレフィン

とからなるターポリマー(三元重合体)を開示している。

前記ターポリマーは、次のような特徴を有する。

・・・で、下記↓はUS請求項1からの抜粋です。

(a)エチレンを約10から約80モル%まで含有する。

(b)第1のオレフィンは、約14から約80モル%である。

(c)第2のオレフィンは、約1%から約10モル%である。

(d)平均分子量が約300〜約10000である。

(e) <2.5 の分子量分布を有する

(f) ランダムなモノマー分布と

(g) head-to-tail の分子構造。

ここで、第1のオレフィンおよび第2のオレフィンの両方が、

R1がアルキル、アリールまたはアラルキルであるCH2=CHR1の式を有する。 (US6124513 請求項1より抜粋)

上記の構成 (a)~(e)までに対して

特徴(a)は、C08F210/02(エチレンをベースとするコポリマー)

特徴(b)は、C08F212/08(スチレン)

特徴(c)は、C08F210/10(イソブテン)

特徴(d)は、C08F2500/02(低分子量、例えば<100,000 Da.)

特徴(e)は、C08F2500/03(狭い分子量分布、すなわち Mw/Mn < 3)

に、それぞれ分類されます。

と、各構成と分類を紐付けて、

cセットを割り当てます。

この共重合体には、次のC-Setを割り当てることができる。

(C08F210/02,C08F212/08,C08F210/10,C08F2500/02,C08F2500/03).

この項の冒頭「同じ実施形態の中で組み合わせて存在する特徴」とあり、

「先生わかりません!」となりましたが、

要するに、以下のような状態と考えられます。

特許庁の審査官が先行例調査をする際、

特許明細書全体の、もしかしたら全然別のページ、別の実施例に

「エチレンとスチレンとイソブテン」がバラバラ・別個に存在していた場合、この3種類が重合して三元重合体になる可能性は低そうですよね。

つまり、バラバラに集めても先行例(引例)に使えないかもしれないです。

きっと「できれば、3つの材料が重合していて、

平均分子量や分子量分布などの条件も満たして欲しい・・・」

と、どの審査官も同じように考える、と思われます。

そのようなサーチをするために編み出されたCPCの組合せが

cセット、ということになります。

3.cセットを使える技術分野

組成物を調べる時には、とっても魅力的なcセット。

ですが、どんな組合せでも使えるわけではないらしいのです。

まず・・・適用分野が限定されています。

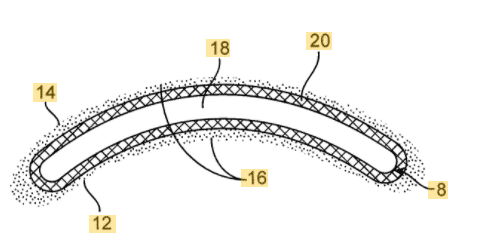

適用分野の一覧表はこちら。

どこかで見覚えはありませんか?

そうです!この記事先頭の「謎分類表」って、適用分野表なんです。

全リストはこちら(下記)にあります。

さほど長いリストではなく、2021年2月時点ではPDFで6ページほど。

それだけ、適用分野は限られている、とも言えます。

4.コンタクトレンズの例題

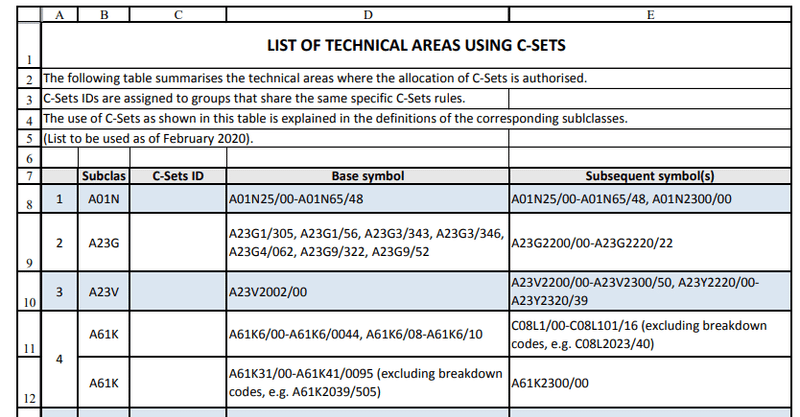

それでは論文から「コンタクトレンズの例題」を取り上げます。US2015/0234204は、多層構造のコンタクトレンズに関する出願です。

外側の親水性ポリマー層によって覆われたレンズコア層からなる多層コンタクトレンズであって、前記親水性ポリマー層が共有結合によって前記コア層に取り付けられており、

前記親水性ポリマー層は、ポリエチレングリコール(PEG)からなる第1の親水性ポリマー集団と、

ポリアクリルアミドからなる第2の親水性ポリマー集団とからなり、

前記親水性ポリマー層は、前記第1の親水性ポリマー集団と前記第2の親水性ポリマー集団との間に位置している、多層コンタクトレンズ。

ここで、前記第1の親水性ポリマー集団および前記第2の親水性ポリマー集団は、少なくとも部分的に共有結合的に架橋されており、前記親水性ポリマー層は、約50nm未満の厚さを有する、請求項1に記載のコンタクトレンズ。 (US2015/0234204 請求項1)

発明の主題は「コンタクトレンズ」で「ポリマーに特徴がある」ので

・コンタクトレンズの分類(G02B1/)でcセットが使えるか?

・ポリマーの分類との組合せは許容されているか? を見ます。

![]()

上記のように、G02B1と C08L がセットで使える、とあるので、

組合せを検討します。

上記の例題では G02B1/043 コンタクトレンズ が軸になって

(G02B1/043, C08L101/14) 水溶性または水膨潤性高分子化合物,

例.水性ゲル

(G02B1/043, C08L83/04) ポリシロキサン

(G02B1/043, C08L33/26) アクリルアミドまたはメタクリルアミドの

単独重合体または共重合体

(G02B1/043, C08L33/10) メタクリル酸エステルの単独重合体または

共重合体

と、4つのセットが割り当てられます。

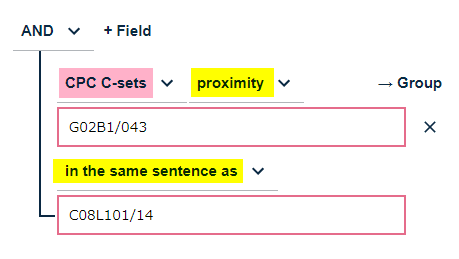

5.コンタクトレンズを検索してみよう! in Espacenet

ここまでの説明のように、cセットは2つ以上のCPCのセットです。

Espacenet検索でもセットで入力します。

「コンタクトレンズ+水性ゲル」のcセット入力はこうです

cpcc=(G02B1/043 prox/unit=sentence C08L101/14)

画面上では、このように入力しています。

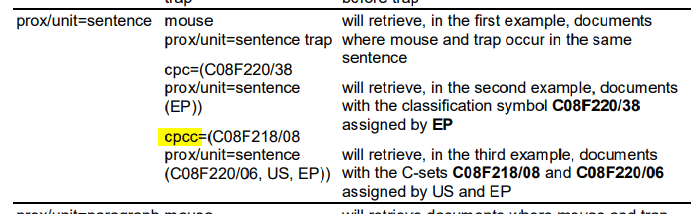

ちなみに、この入力例は Espacenet ポケットガイドの

こちらの説明を参考にしました。

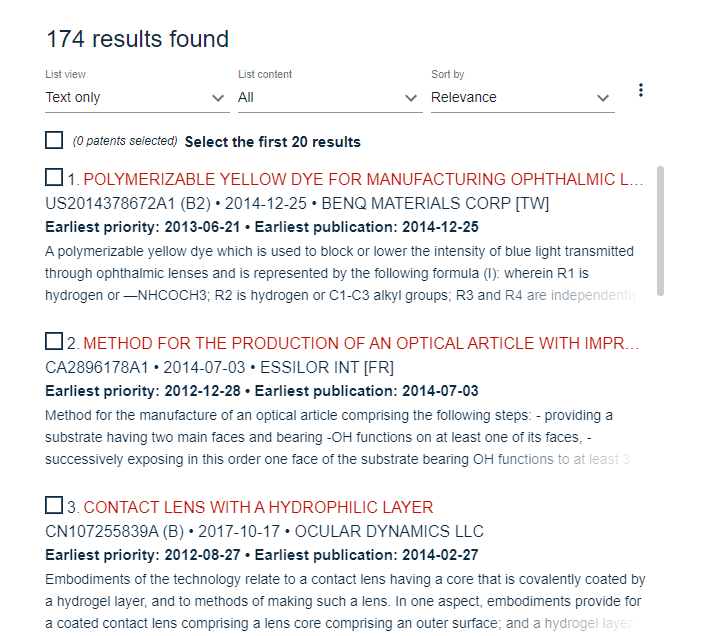

さて、調査といえば結果が大事ですよね!

実際どんな公報がヒットしているか?というと

なかなか好印象です。

水性ゲルの記載されたコンタクトレンズ、色々ヒットしています。

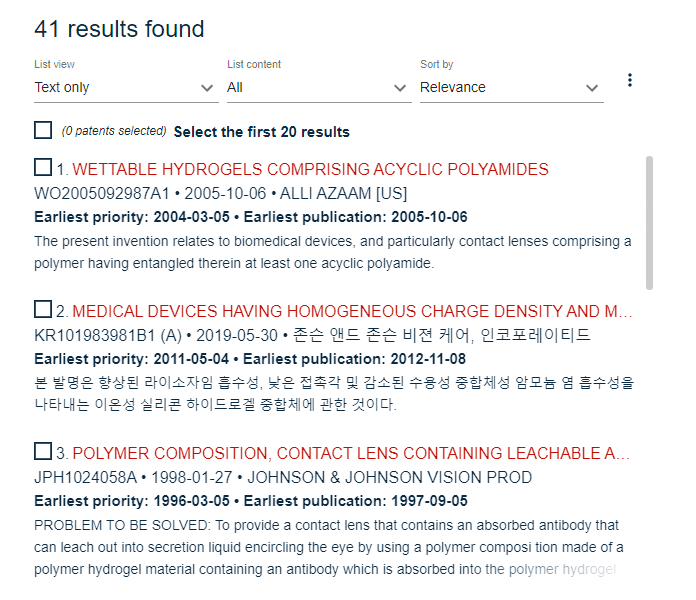

ちなみにですが、先ほどの2つの分類、

単純にAND検索した例が下記になります。(分類はCPC+IPCを許容しました)

cl any "G02B1/043" AND cl any "C08L101/14"

この例ですと

・件数はむしろcセットより少なくなり

・cセット検索では得られなかった日本語公報などがヒット

という結果になりました。

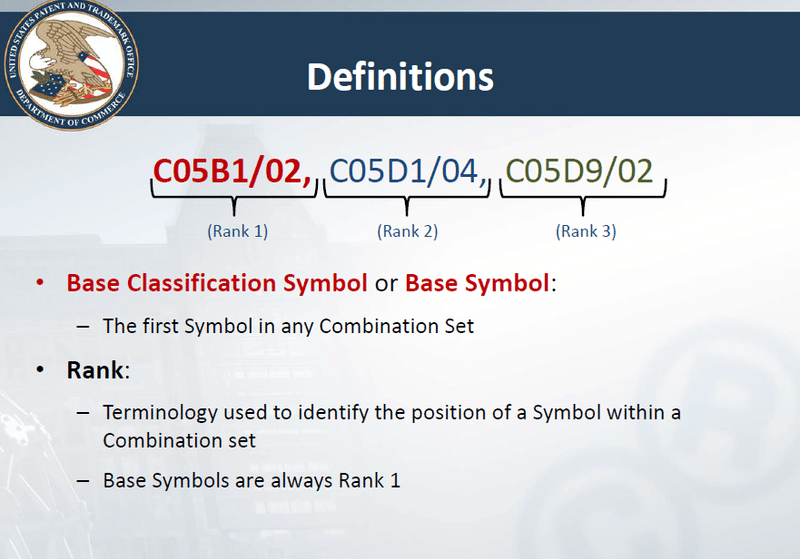

6. Base Symbolとは何?

上記の「コンタクトレンズの例題」で「コンタクトレンズの分類を軸にして、ポリマーの分類を組み合わせる」というのが出てきました。

軸にした分類は Base symbolといいます。どのcセットにも必ずBase symbolが必要とのことで・・・

例の謎分類表も、注意深く見出しをご覧ください。

じつは「Base symbol」と、それに組み合わせて使える分類、のセットになっています。

ざっくりでいうと、

発明主題をBase symbolで特定して、

組み合わせる構成要素(組成など) を、Subsequent symbol(s)で表現する

という方法が定番のようです。

7.その他(論文に含まれている例題いろいろ)

この記事ではcセット論文から「ポリオレフィンの三元重合体」「コンタクトレンズ」の例題を取り上げました。

論文中では他の具体例も説明しています。(たくさんありますよー!)

・セメント+充てん剤、骨材

・コンクリート舗装

・エチレンベースの共重合体

・潤滑剤組成物

・ポリマー用添加剤(シリカ、カーボンブラック)

・ゴム組成物(ブタジエンゴム)

・コンタクトレンズ 例2(ポリエチレングリコール、ジイソシアネート)

・コンタクトレンズ 例3

(N-(2-ヒドロキシアルキル)(メタ)アクリルアミド)

・コンタクトレンズ 例4 (両親媒性分岐プレポリマー)

以上です。気になる例題ありましたら、元論文も覗いてみてくださいね☆

※参考資料

Espacenet ポケットガイド

What are Combination Sets? - PIUG Wiki

Guide to CPC

---

♡スキ!ボタンは誰でも押せます。

(noteユーザーでなくても!)

ポチッとして頂けると励みになります!

---

■他媒体では ここにいます

WEB: http://www.1smartworks.com/

Twitter: @s_misato

Facebook: sakai.misato

お問い合わせ先:info@1smartworks.com

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?