⭐️七宝の塔 ーしっぽうのとうー

🌟ー序章ー

日本には、年表には載っていない時代がある。

書物でもほぼ残されず、歴史から排除された時代。

未来、手掛かりになる何かが発見され、いつしか、真実と認められれば、この時代は、明るみになることだろう。

今、歴史に記されてないこの物語を知り得るのは、この激動の時代に生きた者たちだけである。

その名をー

ー百華時代ー。(ももかじだい。)

また

大戦国時代

とも呼ばれていた。

この時、日本の実権は百華家が

握っていたが

将軍 百華凛呀(ももかりんが)が何者かに暗殺され、各地方に点在する

数多の武将等が実権を奪おうと虎視眈々と狙っていた。

また百華家も実権を渡すまいと日々

奮闘しているが、いつ陥落するやも分からない状況となっていた。

この戦乱の世に乗じて

庶民の暮らしは貧しく

貧富の差は激しくなる一方であった。

至る所に

悪党どもが跳梁跋扈(ちょうりょうばっこ)し

毎日のように、人殺しや盗みが起き、庶民は怯え苦しむ日々を強いられていた。

だが

そんな庶民の地獄の様な暮らしを

唯一忘れさせ熱中させるものがあった。

それは

剣舞合戦(けんぶかっせん)という剣士たちによる

団体競技で国技ともいえるものであった。

7人の剣士で一つの隊となり

剣士、一人一人は、真剣の代わりに竹で作られた竹刀を持つ。

7対7の総当たり。

最大、前半戦三十分後半戦二十分計五十分の戦いである。

それでも決着が付かない場合は、

一対一の勝負で三人の剣士が戦い決着をつける。

竹刀が体のどの部分にも当たれば一本となる。二回当たると二本となり。

当たった者はその場から退陣させられる。

本丸と呼ばれる場に宝塔と呼ばれる

円柱があり、そこの上に抱き抱えれる程度の木の樽が置かれている。

その樽の中に土が敷き詰められ

一本、その隊の命とも言える旗がさしてある。

その旗を獲ったものが、勝ちなのだが

無論、全員、敵を退させても

殲滅という勝利になる。

或いは

本丸に居る

総大将と呼ばれる者を倒せば

旗を獲らずとも、首獲りとなり

勝利となる。

ただし、総大将を倒す場合は三本取らなければ

ならない。

総大将側は相手が総大将でない場合は二本で倒せるが、同じ総大将の場合は同じく三本取らないと倒せない。

なお、剣を使わず素手で攻撃すると反則となる。

故意ではなくても反則となる。

ちなみに

合戦場という線で囲われた場所から出る場合も反則となる。

他にも細かな規則はあるがここでは省略する。

この剣舞合戦は、毎年、(まいねん)

天下統一大戦と題して

各地で

試合が行われ、そこで勝ち進んだ者が

都で行われる本戦に出ることが出来る。

そして、決勝で勝った者たちが

その年の天下剣士団という称号を与えられるのである。

与えられた者は、幕府お抱えの剣士として

仕えたり、或いは別の役職などを与えられ

庶民では夢のまた夢の宮使いの職を与えられる

唯一の希望となっていた。

この剣舞合戦は、若者たちの夢であり憧れでもあった。

本当に競技、剣が好きで情熱を燃やす者もいれば、貧しく身分の低い若者は

その生活から抜け出したく天下剣士団を目指す

者もいた。

そして、この剣舞合戦には幕府の目的も込められていた。

腕の立つ剣士を見つけ出し、幕府の戦力を維持するためでもあり、また、この大会を開催することにより戦が多いこの現状を少しでも減らすためという裏目的もあった。

現に

各地の武将たちは、我が国の剣士隊を

数多く抱え

この大会に送り出し

我が国の戦力を知らしめるため、敵に対する抑止力のために参加させていた。

剣士隊をたくさん抱え、しかも、その剣士隊達が、剣で勝てば、その国のそのまま戦力と見なされ、その戦力を他国に

見せつけることが出来、他の武将はその様な戦力の国の領土を迂闊に奪おうと手を出せない。

この合戦で勝ち進むことが

最早、武将の我が国の力を示す象徴となっていた。

人、金、命、時間を費やし国が疲弊する

戦よりも

この競技に力を費やすことこそが、周りの国に対する示しになるため

幕府の目的どおり、今まで毎日の様に起きていた戦は格段に減り

数える程度になっていったのである。

庶民を苦しめる殺しや盗みを厭わない悪党どもが減ることは無かったが

剣舞合戦で強い剣士団が

町に居ることで、防衛力として、安心へと繋がるため、ことさら、庶民は情熱的に応援に夢中になっていた。

そういう流れもあってか

この百華時代は、各町や村の単位で

たくさんの剣士団が存在した。

ただ、ここ4年は

大玉座家が保有する

大玉剣士団が天下剣士の称号を連覇していたのだった。

この物語は、剣舞合戦に命をかけ情熱を燃やす

若者たちが剣にもがき、あがき苦しみ

戦国の世に翻弄されながらも、成長していく

青春群像競技(スポーツ)時代劇である。

🌟第一品 零 ゼロ

ー西都崎町ー さいとざきちょう

ー未の刻ー

※午後一時〜三時

よほど気にかけてないと

頬に感じない程度の海風。

鼠色から濃い雲色に変わり空を覆い出した。

町を行き交う人々の体をじっとりと汗が覆う。

ここから一気に雨が降る空気になってきた。

そう思ったのも束の間、大量の雨が空から弾き出された。

ここ西都崎町は、日本の西に位置する

端の島であるが、一本の橋がかかってあり

筑前国という都へと行くことが出来る。

だが、通行手形が出るのは限られた者たちだけで、ほとんどの人がこの島から出たことはない。

この島を志賀大島(しかおおしま)という。

その志賀大島の西都崎町に唯一栄えた通りがある。

うどん、蕎麦、だんご屋、宿などが両側に連なる光安通りを抜けると

大きな屋敷がこの村の権力を誇示するかの様に

まざまざと大きく構えている。

この屋敷には、多様な商いで金と力を持った

河之内素哲(こうのうち そてつ)という男がおり、この村を牛耳っていた。

この村に住む裕福な者は、ほとんどがこの

河之内素哲に目をかけられた者達であり、それ以外の者達は、差別や貧しさに苦しめらていた。

その屋敷の反対側の、光安通りを抜けると

この村の裕福な家庭や、階級が上の

民家が点在している。そこを

しばらく行くと草木が茂る

林があり、そこには比較的貧しい者や身分が低い者たちが住む民家が並ぶ。

そこにもいくつか、店が存在していて、そこに

古く崩れそうであるが、少し大きめな道場が

一際、目立った様子で建っている。

門の前では、鈴音(すずね)という歳が十四になったばかりの娘が竹箒で日々の日課の掃除を行っていたが、大雨に門の前の屋根に身を移した。

鈴音は、この龍獅子剣華団(りゅうじしけんかだん)という剣道場の大団長

大蘭(だいらん)の娘で

綺麗な肌に美しい目の娘である。

容姿端麗さから、

この村でも噂の娘である。

そこへ、、大柄な男が道場の玄関から出てきて

門前まで姿を現した。

その大きな体はこの世の者とは思えないほど大きく見える。

ざっと七尺超えといったところだろうか。

※2メートル超え

右目にら石で作られた様な変わった眼帯をしており、鼻も鉄でできた様な付け鼻をはめている。毛量も多く天に向かって逆立っていて

毛量の多さは鼻下、顎の髭からも分かるくらいに生やしている。

この大柄の男の名は

壇独(ダンドク)。

壇独は、この道場の剣士で古株である。

年の頃は、この出立ちから想像もできないが

十六歳である。

この世には、まだ知らない不思議なことが

たくさんあるだろうが、そのうちの一つはこの壇独かもしれない。

壇独が鈴音に向かってその体躯通りの太い声で

そろそろ昼飯の後片付けをするよう告げた。

そう鈴音に告げると見廻りに行ってくるといい

ドシン、ドシンと地面を踏み傘もささず雨に濡れながら

光安通りへと向かっていた。

鈴音は、門前の掃除を早々に切り上げて

箒を玄関の隅に置いてから、草履を脱ぎ、玄関右横の竈門へと向かおうとすると

竈門の方から物音がした。

うー。という獣の様な唸り声も聞こえた気がした。

鈴音は恐怖で体が縮んだ

何か動物が食物を漁ってるのだろうか?

それとも、泥棒?

恐る恐る、自分がバレないように体を少しずつ

傾け竈門を覗き込んだ。

そこにあった光景は、自分が想像したものとは

違って見えた。

動物ではない。ずぶ濡れの汚いボロボロの着物を着た人間がそこにいた。

その人間は、泥がついている汚れた手で

凄い勢いの中、お櫃の中のお米の残りを

こそいで口に突っ込んでいた。

いや、この姿は動物的でもある。

そして、泥棒といえば泥棒でもあった。

だが、想像したものと違って見えたのは

その人間の醸し出す哀愁なのだろうか。

自分と同じくらいの歳の少年だからだろうか。

それは、分からないでいたが、少なくとも自分を傷つける者ではないということは確信できた。

「何してるの?」

怒りでも咎めるでもなく、素直に疑問に思った言葉を静かに投げかけた。

その静かな声がその少年の手を止めて

やがて、視線を鈴音に向かわせた。

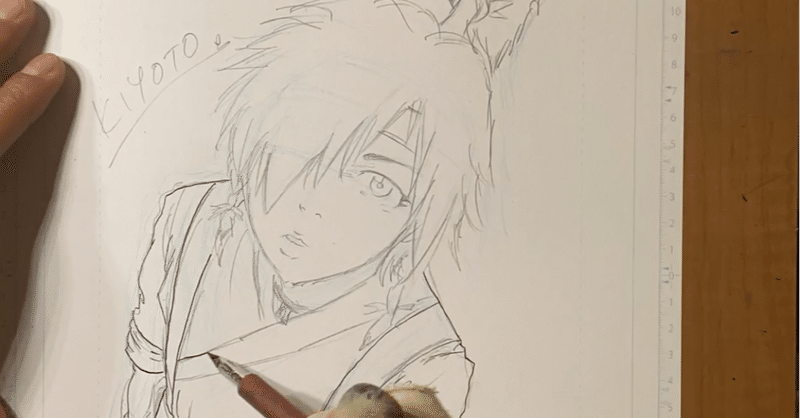

少年は髪が伸びていて前髪で右目だけ隠れている。

右目の分も左目は鈴音を睨んでいた。

その獣の様な鋭い眼光に一瞬、鈴音の肩が上に微かに上がった。

「うー。」という低い獣のような声で威嚇すると、手に抱えていたお櫃を突き放し

鈴音と距離を保つ様に飛び跳ね後退してから

四つん這いの様な状況で構えた。

「お腹空いてたの?」

返事もせず

ただ獣ような形で鈴音を威嚇し続ける。

鈴音は、またも根拠がなにかは分からないが、

大丈夫だと確信すると同時に可哀想という同情に変わった。

「 こっちにも、まだお米あるから

おにぎり作ってあげるね。」

威嚇の態勢は変わらないままであるが

顔だけ、鈴音がおにぎりを拵える様子を

じっと追っていた。

おにぎりを作り終わると、目の前に出された

6個のおにぎりを鈴音に目もくれずがっついた。

6個目のおにぎりを飲み込み終わると

汚れた真っ黒な顔をいきなり歪ませて

肩を震わせながら呟いた。

「ありがとう。…。」

目には涙が溜まっている様に見える。

鈴音は、そのお礼を噛み締めるのに照れを感じて、すぐ言葉をかけた。

「お名前は。」

一瞬、沈黙してから。

少年は答えた

「 名はまだ無い。

呼ばれたこともない。」

鈴音は、とても不思議であったが、この少年の今までの生きてきた人生に何かがあるのだとは分かったから、そこからは、それ以上のことは聞くまいと思った。

「 じゃあ、もし、これから名前が出来たら

君は誰からも呼ばれる大きい名前になるよ。きっと。」

また、この言葉もなんの根拠も無かったが

素直な直感の言葉だった。

少年が軽く頭を下げてその場を去ろうとすると

通りすがり様に鈴音は少年の手を握った

少年は、一瞬、鈴音と目があったが気まずく

すぐに目を逸らした。

じっと少年の方を見つめてから自分が握っている少年の手に目をやると、汚れで真っ黒な手を見て鈴音の心で何かが込み上げた。

「お家は?」

そう聞くも少年はこっちの方には顔も向けず

黙ったままだった。

鈴音は、しばらく考えてから潔く

「お風呂入っていって!」

そう笑顔を向けた

少年は、少し間を開けてから

「大丈夫。」

力無さげに言うと、少年の後ろの方から

「そう言うな。入って行け」

と声がした。

少年が振り返ると

長髪の無精髭の男が立っていた。

壇独程ではないが長身の端正な顔立ちで、右目の横に傷がある。

この男こそ、この道場の大団長、大蘭である。

「 家には大したもんはないが、お前一人

住むには十分だぞ。

どうだ。」

というと大蘭は大袈裟に笑った

笑ったと思うと急にその少年を強引に抱き寄せた。

少年は、何も抵抗せずにただ、ただ、身を委ねた。この男の温かみが身体中を包んでいく気がした。大きな人間だとすぐさま感じ取れた。

このまま、ずっとこの懐で眠りにつきたい。

そうも思えた。

大蘭は胸に抱き寄せた少年に対し子守唄の様に語りかけた。

「 何も考えるな。

どうだ?うちの傘に入るか?

雨が降ったら傘に入るのが道理さ」

少年は、また顔を歪ませながら目に涙が溜まり

こぼれ落ちるのを我慢しながら、安堵からか

そのまま望んだ通り大蘭の胸の中で眠りについた。。

いつもの様に今日も、西に位置する河乃内の屋敷に太陽が姿を消そうとしていた。

光安通りも老若男女が行き交う日中と違い

大人だけの顔ぶれとなっている。

酒屋を営む店の者たちが勢いよく赤提灯に火を灯し準備を始める。

西都崎町の剣道場にも夜の準備の明かりが灯りだした。

大広間には、夕食が並べられている

二列に並べられた味噌汁に魚に漬物にご飯

そこへ、この道場の剣士たちが並びその剣士達を見渡せる様に中央に大蘭が座っている。

先程の少年も風呂に入り綺麗な顔で大蘭に向かって右側の大蘭から一番遠い端に座っている。

だれかの着物を拝借したのだろうか、少し大きめで釣り合わない。

少年の目の前には鈴音が座り

副団長の壇独は同じ列の大蘭に一番近いところに座って目を閉じている。

その壇独の前には、剣士長の八井田奏剣(やいだそうけん)が読み物をしながら、大団長の声を待つ。

八井田奏剣は壇独と同じ齢十六である。

大蘭は、龍獅子剣華流免許皆伝の剣豪であり、

龍獅子の伝説と呼ばれた漢でもある。

この大蘭が率いる龍獅子剣華団という道場は、剣士、そして、剣士達を支える支柱と呼ぶ者も合わせて道場生総勢八人がここで生活を共にしていた。

大蘭が道場生を一通り見渡すと、少年に立つ様に促した。

少年は無表情のまま立ち上がり下を向いたまま、大蘭の次の言葉を待った。

「今日から、この坊主は、うちの道場に入る。

いわば、家族だ。

みんな面倒見てやってくれ。

とりあえず剣士の支柱として働いてもらう。

おい、坊主、挨拶しろ。」

少年は、黙って下を向いたまま、何も発さない。

皆、少年に注視している。

この沈黙が部屋中に充満し膨張して爆発しそうな空気になった時、鈴音が割って入った。

「 無理しなくていいよ。

慣れてきたら、時期にね。」

そう言うと、大蘭も

「 はっはっはっ!最初は、知らない顔ばかりで緊張するか。気にするな。

さっ、座って飯にしよう。」

それを言われた少年はゆっくりと正座した。

それを見て大蘭がいただきます。と口を開くと

皆、一斉にいただきます!と声を合わせ

食事となった。

食事に手をつけている少年を見て鈴音は、同じ年くらいであろう少年を母親の様な眼差しで見守っていた。

皆、食事を済ませて

各々、部屋に戻る中、壇独は、八井田奏剣に声を掛けて、奏剣が数人の道場生に声を掛けた。

昼過ぎの雨を忘れさせるかの様な月が天に顔をはっきりと出している。

庭に副団長の壇独、剣士長の奏剣、

天才美少年剣士との名高い甲斐蓮翔

が集まった。

剣士たちの助けや世話をする支柱の鈴音、莉里、和代たちも集まり庭の縁側に腰掛けた。

莉里は、十九歳とは思えない艶やかな容姿で

剣士たちの姉的存在である。

竹を割った様な性格で頼りがいがある支柱だ。

和代は少しふくよかで笑顔が可愛らしい、いつも笑ってるから、みんなの心の癒しとなっている支柱だ。

支柱たちは、お水とお団子をお盆に用意している。竹刀が折れた場合の予備の竹刀数本を竹刀籠に入れて、汗を拭く布も用意して剣士たちを見守る。

皆、剣士たちは、真剣な眼差しで

壇独を見つめ手に竹刀を持っている。

壇独が二人の目を見てから言った。

「来年の2月に天下統一大戦の予選が始まる。

それまでに、何がなんでも、

必ず7人の剣士を揃える。

欲を言えば、戦法を変えたり

剣士が何か怪我や故障などで交代しなければ

ならない場合を考慮して、14人は欲しい

ところだ。

引き続き誰か腕の立つ剣士が居れば

連れてきてくれ。

去年の様な失敗が無いようくれぐれも

人選はしっかりな。

では、夜稽古始め!」

壇独が主将を務める龍獅子剣華団は、未だに

天下統一大戦の予選にすら出場したことはない。

前年も出場間際の所で剣士が団を抜けて出て行った為、出場は叶わなかったのである。

若き剣士たちの竹刀のぶつかり

弾ける音が夜空に広がった。

その音に誘われるように少年が

大蘭に連れられて庭の方へ縁側を歩いて

やってきた。

支柱たちは、気付き大蘭にお辞儀をすると、

支柱たちの横に大蘭は胡座をかき、その隣に

ゆっくりと少年は腰掛けた。

少年は、無表情なまま、じっと夜の剣稽古を見ていた。

大蘭は少年の横顔を見つめながら尋ねた。

「坊主、剣はやったことあるか?」

少年が静かに答える。

「 ない。」

「 今までどうやって生き延びてきた?」

「素手と棒っ切れ。」

大蘭は少年の横顔をずっと見つめながら続けた。

「坊主は強いか?」

「強くなきゃ生き残ってない」

少年は愛想なく表情を崩さぬまま、剣稽古を見ている視線を外さず答えた。

「うちの剣士たちに勝てる自信はあるか?」

そう投げかけられると、少年はゆっくりと

大蘭の方を向きじっと大蘭の目を見ながら

「前に同い歳くらいで草戸千軒(くさどせんげん)最強と言われる剣士に素手で勝った。」

大蘭は、その血気盛んな目を見ると少年が生きてきた人生の一端を垣間見た気がして、微笑みながら言った。

「よし、いっちょ,うちの剣士とやってみるか?」

少年はまた、庭の方に顔を向け稽古の様子を見つめながら黙って頷いた。

「皆、稽古やめ! 集まれ!」

そう大蘭が声を掛けると皆、一斉に竹刀を納め、互いに礼をすると、大蘭の元へと集まった。

「この坊主と本気で誰か手合わせ出来るやつはおるか?」

壇独は、少し躊躇いながら大蘭に言った。

「 大蘭先生。この坊主、、剣は?」

「 やったことはない。素人だ。」

「それは、いくらなんでも、無茶です。

手前味噌ではありますが

ここに居る者たちは

いずれ、天下剣士団になれる腕を持った

者たちです。

それを、素人相手に本気勝負など。」

大蘭は、下を向いて左口角を少し上げた。そして、顔を起こすと呟いた。

「こいつが巷で噂のあの、零でもか?」

それを聞いた

壇独の表情が明からさまに変わった。

壇独は、たまらず口を開いた。

「まさか、、この坊主が、あの零?」

後ろにいる、剣士たちの顔色も一斉に変わる。

鈴音以外の支柱たちも驚く様子を隠しきれなかった。

鈴音だけは、零?と疑問を吐き出すように囁いただけで何のことか理解出来ずにいた。

月明かりが大蘭の顔を照らし不気味な微笑みに見えた。

少年は、静かに左目で壇独を睨むかのように見据えている。

先程まで照らしていた月明かりが

雲に覆われていった。

🌟第一品 ★ー 零 ー 終わり

第二品へ続く。

サポートしていただいたお気持ちは私の漫画初出版に向けての費用にさせていただきます!応援よろしくお願いします!