マーケティングの勉強をしたので、競合のユーザーローカル社を調べてみた

マーケティング思考力のトレーニングとともに、今年度から社会人2年目になるが競合企業のことを何も知らないのはまずいと考えて、ユーザーローカル社のことを調べてみることにした。ユーザーリーカル社はwebサイトでの契約率や、コンテンツの改善を向上させるのを助けるツールを提供している。

(活用したフレームワークは、PEST, 5Force, 3C, STP, 4P)

◼️会社概要

会社名:株式会社ユーザーローカル

資本金:5億8000万円

従業員数:56名

経営理念:ビッグデータ✖️人工知能で世界を進化させる

◼️Use Insight(商品名)

webコンテンツへの訪問者がどこまでコンテンツを確認しているか、訪問者の属性、所属組織などを解析し、コンテンツを改善や契約率を改善するためのツール

◼️PEST分析

まず、ユーザーローカル社を取り巻く市場のマクロ環境分析を行います。

PEST分析から、ユーザーローカル社を取り巻く市場環境がどうなっているか読み解いていきます。

【PEST分析からの考察】

モノを買うからモノを共有する、使う期間だけお金を払うというシェアリングエコノミー、サブスクリプションが浸透していく中、モノを買ってもらうには、より個人にカスタマイズされたモノを提供する必要がある。ユーザーローカル社は個人を知るためのツールを提供しており、個人を知りたい企業のニーズをしっかり掴んでいるといえます。

◼️5Force分析

続いてユーザーローカル社を取り巻く業界の構造を5Force分析から読み解き、ユーザーローカル社が業界内でどの位置にいるかを読み解いていきます。

【5Force分析からの総括】

自社の技術力が、自社のwebコンテンツの順位に直結するため、webコンテンツの検索結果が良ければ、自社技術の優位性の説得力を持つ。それだけに高い技術力を持った新規参入社は驚異的である。ちなみに、ユーザーローカル社の製品に関するキーワードを検索するとほとんどの単語で1位である。

◼️3C分析

3C分析で戦略の基本構造を整理します。

【3C分析からの総評】

訪問者の属性や興味を解析するユーザーローカル社の製品は、顧客の属性や所属組織を知り自社製品販売の手助けになる。

◼️STP分析

続いて、STP分析でマーケティングの基本戦略を整理します。

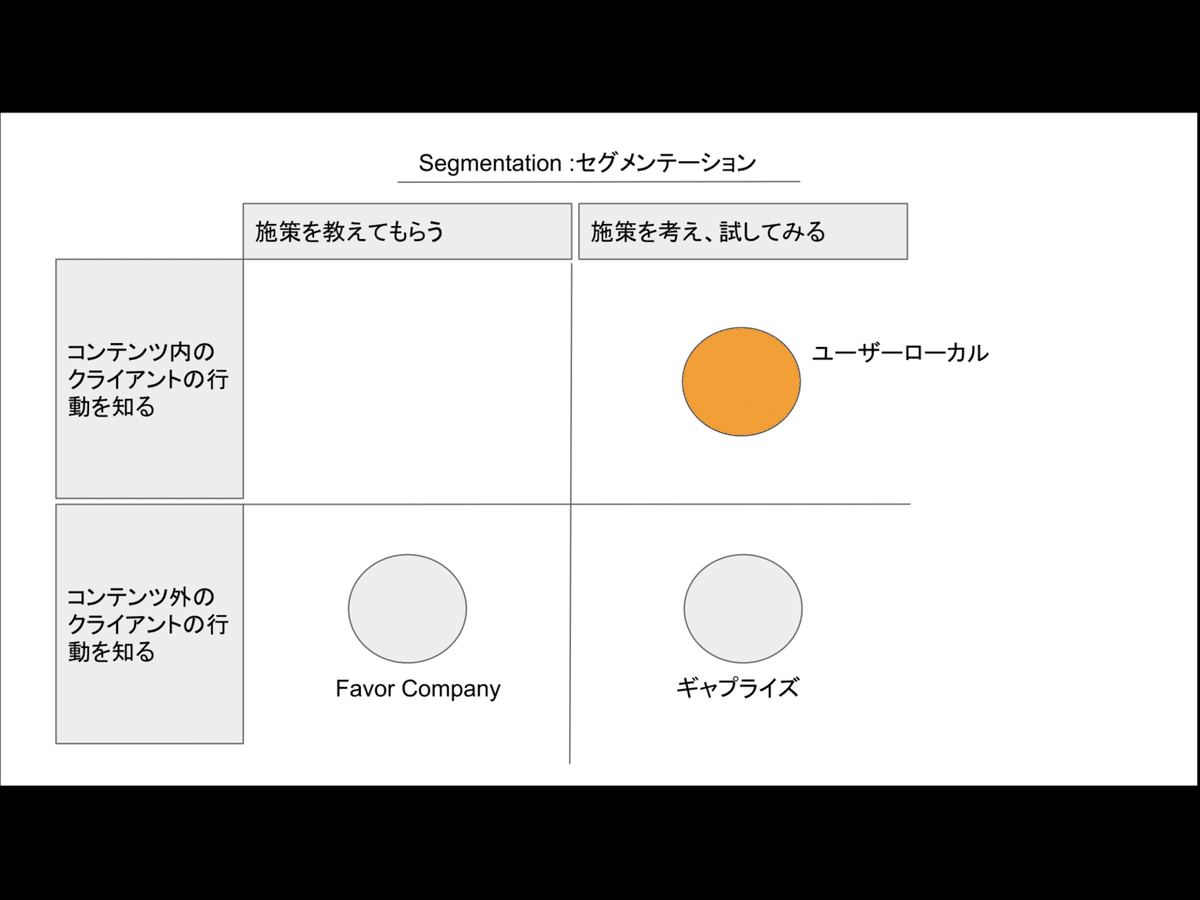

【Segmentation:セグメンテーション】

行動特性と心理的特性で軸を規定する。具体的には縦軸は行動特性のコンテンツ内外のどちらにクライアントにアプローチするか。横軸にクライアントが自分で施策を考え、試しながら学ぶか、コンサルなどに教えてもらうかにしてみた。

セグメンテーションから、コンテンツ内、つまりクライアントのコンテンツに訪問したお客さんの行動特性をもとに、クライアント自身が施策を考え、試してみるという価値を提供するセグメントに位置していると考えられる

【Targeting:ターゲティング】

コトラー教授が提唱した、6Rを基にメインターゲットを考えていく。

それぞれターゲットのお客さんを市場規模(市場規模は十分か)、成長性(市場の成長性は高いか)、競合状況(競合関係はプラスに働くか)、優先順位(他のカテゴリの製品と比較し優先度は高いか)、到達可能性(クライアントにサービスを提供できるか)、反応の測定可能性(反応の効果測定は可能か)の6つを私の独断と偏見で◯△✖️の3段階で評価した。

ECページ担当者の市場規模が△なのは、ECサイトを管理している担当者数が、webページ編集者数よりも少ないと感じているからだ(意見)。これと同様にブランドマネジャの優先順位と到達可能性が△なのもブランドマネジャなら、ツールよりコンサルの方が優先順位が高そうであるし、webページからの到達可能性がそんなに高くないだろうと感じているからだ(意見)。

結果、webページ編集者、DM(デジタルマーケティング)担当者がメインターゲットになりそうである。

【Positioning:ポジショニング】

ユーザーローカル社は、webページ編集者、DM(デジタルマーケティング)担当者で、自分のコンテンツ内の訪問者の行動を知り、「自ら施策を考え試してみたい人に対してツール」といポジショニングを築いている。

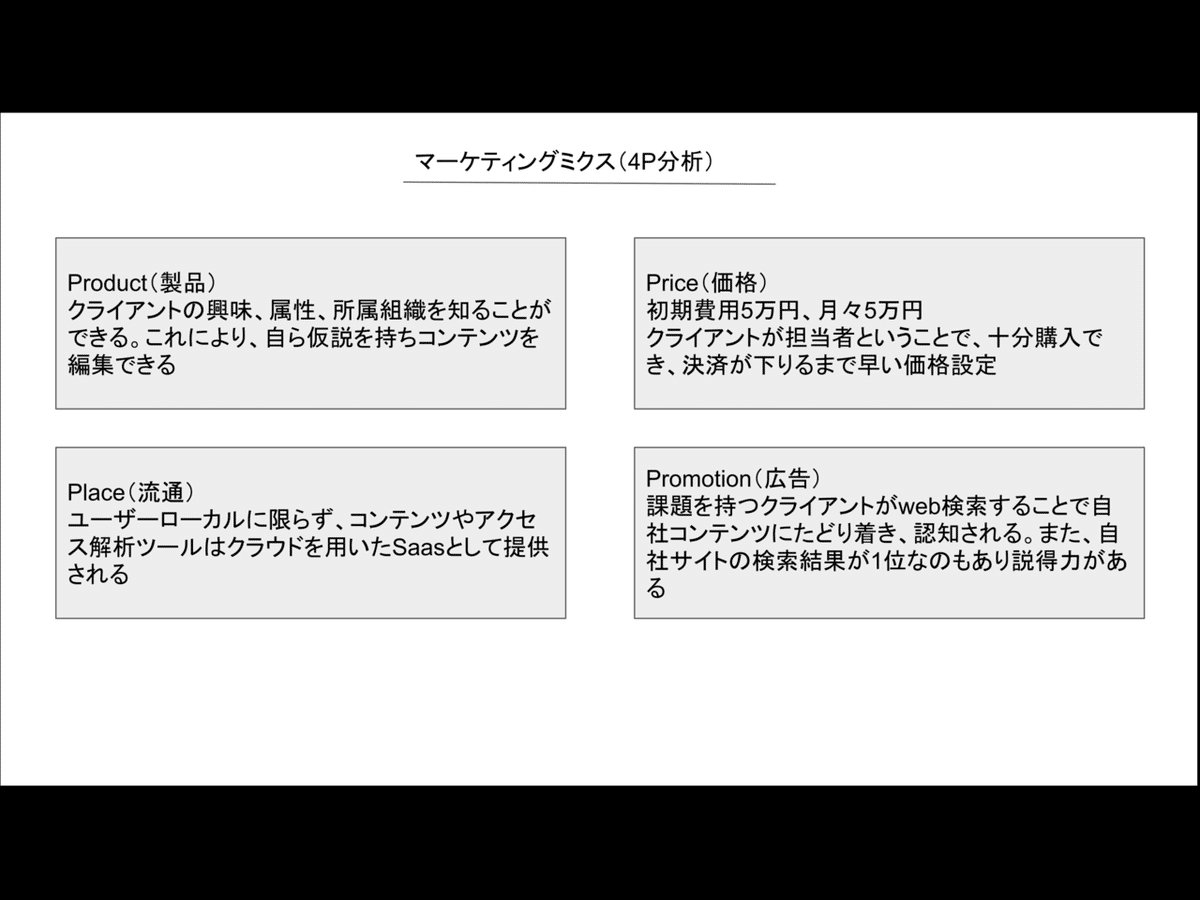

◼️マーケティングミックス(4P分析)

ユーザーローカル社が「自ら施策を考え試してみたい人に対してツール」というポジションを築くためにどのようなマーケティングミックスを構成しているかを読み解いていく。

価格はターゲットが十分に手が届く価格設定をしていると感じる。また、広告はユーザーローカル社のコンテンツなので製品の性能がそのまま広告として反映される。流通に関しては、Saasとして製品を提供しているので、webコンテンツを作成している企業に対してはcloudを通して問題なく提供できる。

これらのマーケティングミックスより「自ら施策を考え試してみたい人に対してツール」というポジショニングを確立している。

◼️もし自分がCMOだったら

人事部の採用担当者もターゲットにする。

クライアントの企業がどんな人が欲しいのか、その欲しい人がどのようなことに興味を持ち、どんなコンテンツを見るのかがわかれば、採用が楽になると考えられる。

具体的な施策としては、人事、採用担当者向けのコンテンツんつを作成する。

欲しい人材、優秀な人材を引きつけるコンテンツやメッセージを作れれば、人材を獲得しやすくなるのでは考える。

収益インパクトは、大きいと考える。

現在就職市場は大きく、エージェントを通さず自社コンテンツから、就職の応募があれば、エージェント費用が不要になるため十分な収益を実現できると考える。

懸念点としては、採用担当者は忙しくコンテンツ作成をできないために、今のエージェントを活用するスタイルが確立されたかもしれないという点だ。もしこれが正しかった場合、製品を展開しても売れない可能性があるため、ヒアリングやコンテンツからの動向を確認し、ニーズがあるかを確認する必要がある。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?