#0010

2000年代以降を代表する映画人と言えば、サフディー兄弟にジョーダン・ピール、セリーヌ・シアマなどがいると思うのですが、彼らに合わせてウェス・アンダーソンの名前を挙げることも可能でしょう。

印象的なビジュアルとウィットに富んだ台詞回しで世界中にファンの多い映画作家であり、特にその名を世界に知らしめた『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』が2001年発表だということも相まって21世紀の映画人として特に強く意識されることと思います。

しかしながらそれは必ずしも良い意味に於いてばかりで語られるのではなく、スタイル偏重の作家性、凝りに凝り固まって快楽の失われた運動、そして主体の失われたキャラクターたちによる極めて非生産的な世界構築という側面から、「如何にその作品がつまらないか」というネガティヴな意味で21世紀を代表しているということでもあります。

特に彼の近作『アステロイド・シティ』に於いてこの傾向は極致にまで達しており、主題なしにスタイルの抜け殻のみで構成された「スタイル的なもの」で虚構を作り上げるという作品は、非常に観ていて辛くなるものがありました。

今回は現在進行形の映画史、特にその最先端に位置する存在としてウェス・アンダーソンの作品内に見られるイメージについて考えつつ、その映画史的な立ち位置、そしてアンディ・ウォーホルとの関連について語っていくこととしようと思います。

アステロイド・シティとは架空の街の名前のことです。これはその様な名前の街は実在しない、という意味でもあり、また虚構の世界に於いてもそれは実在しない、という意味でもあります。

本作品は『アステロイド・シティ』というタイトルの映画なのですが、その物語は入れ子構造となっており、カラーで伝えられるアステロイド・シティでの物語は実は同名の劇の中で起こっている出来事であり、映画の中ではアステロイド・シティという劇作品の製作過程を追った「アステロイド・シティ」というモノクロのドキュメンタリーと同時進行で物語が進んでいくという形になっています。非常に複雑な形式ですが、まずこういった形式があるということを覚えておきましょう。

そして一旦入れ子構造のことは忘れ、アステロイド・シティの中では何が起こっているのか、これにフォーカスしてみます。

この街はアメリカ西部の砂漠の中に位置するとされ人口は極めて少なく、唯一の特徴と呼べる特徴は過去に落下したと言われる隕石のクレーターだけです。そんな街で行われているのは青少年向けの科学コンテストであり、そこで自身の発明品で受賞した息子を連れ、主人公Augie Steenbeck(ジェイソン・シュワルツマン)が3人の娘と共に街を訪れます。そこで彼は同じく娘が表彰されることになった女優のMidge Campbellがおり、息子たち同士が仲を深めるのと同様彼女とAugieは親密な仲になります。そんな中で迎えた表彰式、突如として頭上にはUFOが現れ、そこから降りてきた宇宙人が隕石を盗んでいってしまう。これによって大パニックとなった街で主人公たちは隔離を余儀なくされ、現れた軍によって隠蔽工作が行われる中で何とか街から脱出することを試みる、というのがあらすじでしょうか。

しかしこの物語に集中することは非常に困難です。困難な上に集中して見る必要もありません。

映画の最終版、演劇パート(カラーパート)の途中でジェイソン・シュワルツマンはセット裏に飛び出し 、つまりモノクロパートにシームレスに切り替わり、そこで彼は演出家であるエイドリアン・ブロディに質問を投げ掛けます。

Jason Schwartzman (J) "Am I doing him right?"

Adrien Brody (A) "Oh, well, (…) on the whole answer to your question… sit down, you're doing him just right, in fact in my opinion you didn't just become Augie, he became you."

J "I feel lost."

A "Good."

J "He's such a wounded guy, I feel like my heart is getting broken, my own personal heart, every night."

A "Good."

J "Do I just keep doing it?"

A "Yes."

J "Without knowing anything?"

A "Yes."

J "Isn't there supposed to be some kinds of answer, out there in the cosmic wilderness of Windsor's line about the meaning of life?"

A "Maybe there is one."

J "Right, well, that's my question. I still don't understand the play."

A "It doesn't matter, just keep telling the story. You're doing him right"

曰く主人公は「自分は未だに演劇について理解していない」のであり、そこに何らかの意味はないのか、という質問に対し、「意味はあるかも知れない」が「それは対して関係ないので、物語を伝え続ければ良い」と答えている訳です。つまり演劇パートの物語はそれ自体として明確な意味を持たず、またわざわざ挿入されているドキュメンタリーパートもその意味の不在を補完することはないということが言われているのですね。

これは何を意味しているのか。それは強烈なエゴイズムの表れに他なりません。と言うのも『アステロイド・シティ』という映画、そしてそれに留まらずウェス・アンダーソン作品に於いて物語は常にスタイルに従属しているからであり、そして物語の虚無はスタイルの虚無とは結びついていないからなのです。

映画の中でキャラクターたちはまるでその場から動くことが一切許されていないのかとでも思われる位に、全くの運動を見せません。

彼らは多くのショットでフレーム内のある一定の場所に立ち、そこで長ったらしい台詞を読み続けるのですが、この時注目されるべきなのはそのフレーミングです。多くのショットに於いてキャラクターはフレーム・イン・フレームの構図、例えば上の様な窓枠越しのショットの中に収められているのですが、これは分かり易く役柄的な存在論のメタファーとして機能していると言えるでしょう。

近代に発展した存在論の考え方の1つとして人間を役柄的に分析する、というものがありました。これはある人間を性別、職業、社会的地位など様々な社会に於ける「役柄」ごとに分類してその本質的存在が如何に社会に埋没しているかを問うもので、女性という性や会社員という職務が意識されている時にその背後に控えている筈の本質、本質的存在としての自己が如何に隠され、忘れられているかを明らかにしようと試みる理論だと言えます。

この時に多く用いられるのが演劇のメタファーであり、社会を演劇の舞台と捉えてそこで活動する人間を舞台上の役者に捉える、ということがよく行われていました。観客という「不特定多数の」眼差しに晒されて役者という人間は何らかの演技を、つまり何らかの役割を遂行することを常に求められるでしょう。それは商人かも知れませんし、貴族の役かも知れませんが、そこには多様な役の可能性があって、そしてその可能性1つ1つに厳格ではないもののある程度以上の方針(=脚本)が設定されています。

この「演じる」という行為が完璧に行われている時、社会の側、メタファーの上では観客席の側から役者の本質的存在、つまり役者である人物〇〇という存在を認識することは非常に困難となるでしょう。何故なら観客は普通演劇内世界に没頭しているからであり、「商人として登場した役者A」は神の視点からは「役者A」となる訳ですが、彼らの視点からは単に「商人」として認識される筈だからです。一歩引いた視点から社会の誰にでも個人としての生活がある筈ですが我々は普段それを認知せず、「銀行員」、「バリスタ」などの役柄でのみ認識しているというのと同義ですね。しかしそれでは完璧な個人の本質を捉えることは出来ません。役者という認識自体が1つの役柄となってもいるのであり、どうしたら我々は観客席から「商人として登場した役者A」の「商人」としてではない「役者A」の、「役者」ですらない「本質的存在A」に至ることが出来るのか。これが存在論的な命題だと言えるでしょう。

さて、脇道にそれましたが『アステロイド・シティ』の関心もまた存在論的な命題にあると言えます。

複雑な入れ子構造でしたがその再表層は架空の演劇「アステロイド・シティ」内のアステロイド・シティでの物語、というものでありました。従って我々がカラーパートで演劇内の物語を追いかける時、我々は一人称的な、役者本人の目線から演劇を追いかけているのだと理解することが出来るでしょう。しかし映画はモノクロパートへと切り替わり、役者、特にAugie Steenbeckがそれを演じている役者(Jones Hallという名前が与えられています)に回帰するとき、我々の視点は一気に舞台上から観客席まで引き戻されてしまいます。

この時Jones Hallという存在は一度舞台を降りることによって自分の存在が如何にAugie Steenbeckという役柄の中に押し込められているかを感じるでしょう。それはちょうどAugieが映画の中で窓枠に「押し込められている」こととも重なります。そしてJones Hallが自分の存在について疑問を持つ時、この時我々の意識は更に引き戻されてしまい、ジェイソン・シュワルツマンという映画世界の「そと」の存在までを感じるのです。

さて、存在の不安を感じること、裸の存在を自覚することがこの映画の主たる関心だと理解した上で、それは舞台を降りることによる、と書きましたが、舞台を降りるとは具体的にどの様に達成されるのでしょうか。

これには基本的に2つの方法しかありません。自分が存在する場所のすべてを感じるか、或いはすべてを否定するか、この2つだけです。

世界(自分の存在が等価にありうる限りに於いての世界という意味で)を認知するプロセスの始まりに自分という存在があり、そして我々がそこから逃れられないのだとすれば、世界のすべての存在の中には自分の意識が含まれている筈で、即ち両者は不可分に関係していると言えるでしょう。故に自己存在を検討するのであれば、世界のすべての存在を検討するか、或いは一旦すべてを否定するか、というこの2つしか究極的にはあり得ないのです(そこからどこまでを振いに掛けて許容するか、という問題はあるとして)。

『アステロイド・シティ』の中でJones Hallはすべてを肯定する方向に進んでいきました。劇中の印象的な台詞として"You can't wake up if you don't fall asleep"(「眠らなければ目覚められない」)という台詞が登場しますが、これはJones Hallという存在ないしはジェイソン・シュワルツマンという「そと」の存在を感じたいのであれば、一旦自分が囚われている世界、演劇のメタファーを再利用するのであれば演劇の舞台、これを感じなければならないという意味で捉えることが出来るでしょう。つまりモノクロパートに回帰し、舞台から降りる為には、カラーパートである「アステロイド・シティ」という演劇のすべてを肯定する必要があるのです。

ですからJones Hallというキャラクターは「自分は未だに演劇について理解していない」ままにAugie Steenbeckという役柄の中へと自覚的に戻っていき、そして彼のすべてを肯定することによって、「そと」の世界で揺らいでいる自己存在、即ちJones Hallについて理解することが出来るのです。

これは一見合理的で説得力のある存在の探求の道筋に見えるでしょう。しかし、実際のところ映画の中で我々がこの様な剥き出しの自己の知覚に至ることは極めて難しいと言わざるを得ません。

既に述べた通り、我々の存在が離脱不可能な舞台の様なものに「押し込められている」のだとすれば、本質的存在は常に外部に発見されるものである筈です(だから全否定/全肯定というプロセスを経て領域を感じる必要がある)。このことが暗示しているのは役柄的に活動せざるを得ない人間存在にとって、その本質的存在とは緩い結び付きを持ちながらも根本の部分で決定的に交わることが出来ない、異なった存在であるのだということです。故に物質的、意味論的なレベルで両者の間に繋がりはあっても、否、繋がりがあるからこそ両者の間の断絶は果てしなく大きなものとして感ぜられなければなりません。

『アステロイド・シティ』ではどうか。この作品の中に於いて両者の断絶は限りなくゼロに近いと言って良いでしょう。Augie SteenbeckとJones Hallという存在の間には超越者がおり、この2人を殆ど等価のものとして見せてしまっているのです。そう、ウェス・アンダーソン監督本人のことです。

それがカラーパートであれモノクロパートであれ映画は1つの共通するスタイルの下に製作されており、そのスタイルは自身の影響を主張することを少しも憚りません。世間一般でWes Anderson-esque(ウェス・アンダーソンらしさ)として認められているものであり、SNSなどで大量に拡散・再生産されているスタイルのことです。

ポップなパステル調の色彩にシンメトリーの構図、非人間的な役者による機械的な運動、シニカルな笑い、これらの全ての要素は容易に認識可能なスタイルを構成する要素として映画の至るところに存在しており、そしてこれらは殆ど記号的な役割を果たしているとさえ言えるでしょう。

例えばAugie SteenbeckとMidge Campbellがモーテルの窓枠越しに台詞の練習をする場面。この時両者は窓枠の中に閉じ込められており、その固定されたフレームから抜け出すことは不可能であるかの様に見えます。淡々と台詞を投げ合う2人には何か激的な感情の起こりを見出すことは難しく、従って「断絶」というテーマ、異なる存在同士のコミュニケーションの不可能性といったことを思い起こさせるかも知れません。しかし実際にはフレームを見て我々が最も強く感じるのは2人の距離以前に「これはウェス・アンダーソンの映画である」という強烈な作家性、そのスタイルです。これが両者の間に無視出来ないほど明らかな記号として聳え立っている為に本来冷たい空間である筈の2人の間には共通項が存在してしまうのです。

カラーパートとモノクロパートの間の関係についても同様のことが言えるでしょう。どちらも明らかに「ウェス・アンダーソンらしさ」によって結び付けられている訳で主題が本来伝えたい筈の「断絶」は全く感じられないのです。ですから『アステロイド・シティ』という映画を一言でまとめるとするならば、複雑な入れ子構造で物語を分断し、観客の意識を物語から主題へと誘導している様に見えるが、しかし作家個人のスタイルがその主題の伝達を強烈に阻んでしまっているという結果的に何事も達成できていない映画、ということになるのです。

これは目的と手段の入れ違いが起こっている、と総括しても良いのかも知れません。

ウェス本人が影響を受けているであろう小津安二郎やスタンリー・キューブリック、他にもジャック・タチなど強烈なスタイルを残した監督というのは数多くいるもので、彼らの多くは基本的に名匠として評価されています。そう、スタイルというものは映画監督にとっての武器であり、また映画批評の際に問題となるのもまたスタイルに他なりません。スタイルとは良いものな筈なのです。

しかし忘れてはならないのは映画に於けるスタイルは目的とはなり得ない、ということでしょう。スタイルを喧伝する為に製作された様な映画はどれも根本から間違っているのであり、スタイルとは本来(抽象的な意味での)「映画」という全体に奉仕する為の1つの装置、手段であるのです。

ですから映画の表現対象、これが基本的には主題となる訳ですが、を如何に美しく表現するか。この点にスタイルの評価は掛かっているのであって、『アステロイド・シティ』で見られた様な主題にそぐわなかったとしてもお構いなしに持ち前のスタイルでゴリ押していくというのは本末転倒でしかありません。その意味で本作の物語はスタイルに従属していると書いたのであり、そして主題の為に物語が破壊されていたとしてもスタイルだけは破壊せずに固執しているのだとしたら(それが映画の中で起こっていることでもあります)、それはスタイルの持ち主、監督ウェス・アンダーソンのエゴイズムでなくて一体何であると言うのでしょうか。

一応彼を擁護する要素としてはWes Anderson-esqueの再生産にオリジナルが負けてしまっている、ということはあるのかも知れません。ウェス・アンダーソンすぎる風景展、という展示が話題になったりもしましたが、世界中のファンが表面的な部分を再生産する様になってしまった為にストーリー・テリングが難しくなっているという部分は否めないでしょう。それを反映するかの様に今作では砂漠という舞台を選び、過去作品以上にオープンセットで小細工の少ない仕上がりに挑戦していると評価することも出来るのかも知れません。

しかし主題を具に検討した結果見えてくるものが結局スタイルの押し売り、という点で変わらないのであれば、それは即ち彼は挑戦に失敗したとみなされても仕方がなく、寧ろスタイルに従属している作品でそのスタイルが再生産に負けた、空っぽなものに終始してしまっているのだとすれば『アステロイド・シティ』という映画は「スタイルの抜け殻」で作り上げられた虚無に他ならないでしょう。ここで見られる現象とは第一に映画のスタイルへの敗北であり、そしてオリジナルのコピーへの敗北であるのです。

ところでスタイルのゴリ押しを厭わず、再生産に積極的に関与した映画作家、と聞いて誰か連想する人物はいないでしょうか。そう、アンディ・ウォーホルですね。

お洒落を生み出すことにかけて抜群の天才だったウォーホルは何だかよく分からないもの - コンセプチュアルなもの - であったとしても、自分のサインをすることで、それがアンディ・ウォーホル作品だと高らかに宣言して見せて「分からない」を「お洒落」や「カッコイイ」、「可愛い」に変えてしまう天才だったのです。

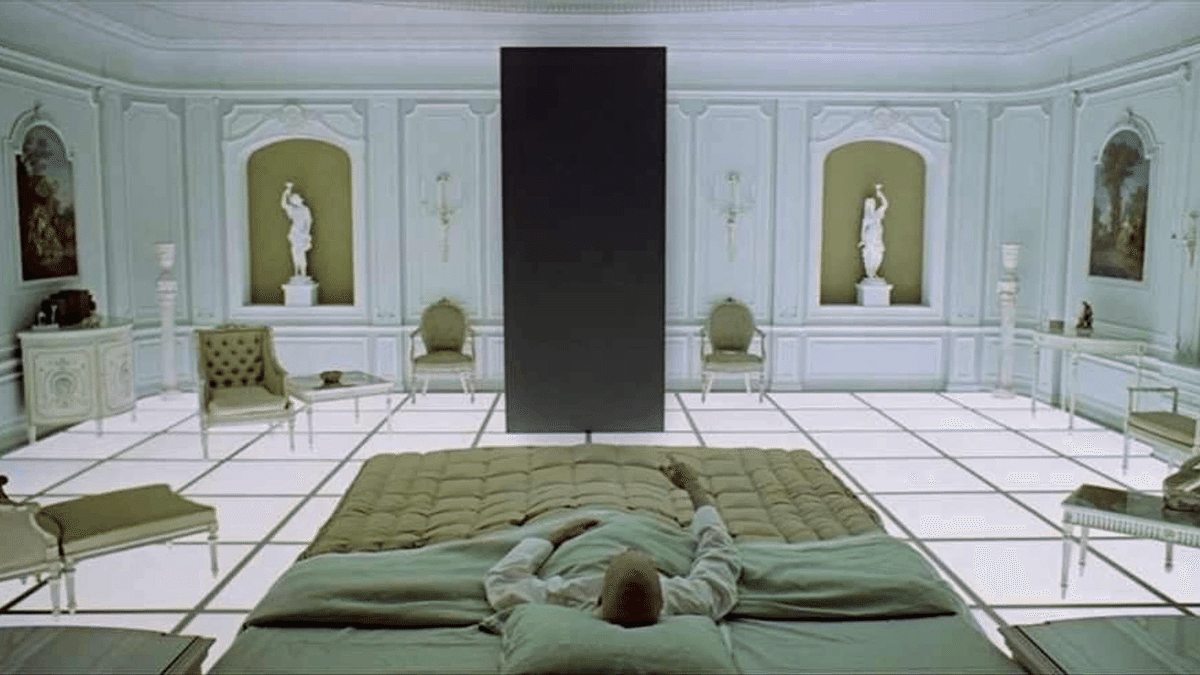

それは映画に於いても同様で、彼の記名と再生産のスタイルは例えば『ヴィニール』(1965)という作品で最も顕著に見られることでしょう。後にスタンリー・キューブリックが『時計仕掛けのオレンジ』(1971)で映画化したことからも分かる通り原作となったのは確かな筋のある魅力的な物語なのですが、彼はその全てを投げ打ち、物語的な起伏も事実関係もありとあらゆる全てを1フレームの中に等価なものとして押し込めてしまい、それらを反抗的な少年の「表面的な」美しさという一点に還元してしまうのです。これは『スリープ』(1963)や "Eat"(1964)に連なる彼のスタイルが物語を従属させている結果、そしてそんなスタイルだけの退屈な映画を「アンディ・ウォーホル作」という記名の結果「クールな前衛映画」に変えてしまう彼のマジックの結果だと受け止めることが出来るでしょう。下に添付したショットを見ればその乱雑具合が、そして乱雑という形式によってフレーム内のどこにも焦点が置かれず、故に全てが等価に扱われている具合が一目瞭然かと思われます。

ウォーホル映画のレガシーは少し別のところにあると映画史的には言えるのですが、一旦そうした事情は横に置いてアンディ・ウォーホルはスタイルだけの映画で業界に殴り込みを掛け、物語文法の枠組みを破壊した前衛作家、という風に捉えてみます。

前衛、という部分がポイントで、ウォーホル作品は基本的に異端と位置付けられることが殆どだという風に考えて良いでしょう。わざわざこうした前提条件を確認するまでもないくらいに映画史の中心にあったのは物語映画たちでした。

しかし『アステロイド・シティ』(2023)という映画はどうでしょうか。冒頭で前置きした通りウェス・アンダーソンは今のところ21世紀を代表する映画監督です。業界のスタンダードです。世界中に多くのファンがいて「お洒落」、「ポップ」、「クール」と持て囃されている監督です。その彼が物語を放棄し、主題を表現することも諦め、そしてスタイルだけの映画を撮った。更にはそのスタイルさえもが再生産の対象となっているという現状もある。半世紀の時を経てウェス・アンダーソンがアンディ・ウォーホルの後継者の様にして現れた訳です。

もちろん「現れた」というのは誇張であり、アンダーソン自身が自覚的にやっていることではありませんし、2人の間に共通点を見出して議論している人も皆無です。アンダーソンは自身のスタイルが再生産されていることにどちらかと言えば否定的な様ですが、ウォーホルは目立ちたがりで周りにコピーされることも大好きでした。ですから両者は全く異なる立場にいる芸術家です。

飽くまでこれは時代的な現象なのであり、1960年代に一部の人を熱狂させたスタイル偏重の映画が20年代になって復活している様であるということ。そしてそれが嘗ては(そしてそれ以降も細々と)前衛の枠組みで起こっていたのに対し、今ではメインストリームで起こっているということ。この様にみなされるのが適当だということになるのでしょうか。

2人の間に見られる共通点が何か歴史的な背景によるものなのか、或いはウェス・アンダーソンという個人の才能による偶然の一致なのか。この疑問に答えるには歴史的な評価が必要であり、時間の経過を待つ必要があると言えます。しかし例えばA24映画がマンネリ化を避けられずに「A24スタイル」が記号として発展して、作家の個性に優先してしまっていること。MCU作品諸々多くのフランチャイズ映画がメジャー・スタジオから発表されているが、誰も監督の名前を覚えていないこと(『アベンジャーズ/エンドゲーム』(2019)の監督名を覚えていますか?)。伏線となる様な出来事は幾つか存在する様にも見えます。いずれにしてもモダンな映画史を考える上でウェス・アンダーソンとスタイルの問題、そして記名の問題というのは1つの大きなトピックであると考えられるでしょう。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?