泰平モード⇒消費文化の登場⇒八百屋と言う職業の成立⇒野菜の品種改良の進展と言う順番かもしれない、地域経済にとって農業の比重は高い地域があると言うこと

井原西鶴の「好色一代男」巻六「身は火にくばるとも」に「魚屋の長兵衛にも手を握らせ、八百屋五郎八までも言葉を喜ばせ」と言う描写が出てきます。

好色一代男の執筆時期は、1682年ですが、この時代、既に「八百屋」と言う職業、つまり、「野菜小売業」が成立していたとすると興味深いと思います。

島原の乱が終わったのが1638年、寛永の大飢饉が1640-43年にかけてです。この後、農民への過酷な収奪を和らげ生産を督励する「泰平モード」の農民政策が打ち出されるようになったとされています。

近松門左衛門の「五十年忌歌念仏(1709年)」には、農民佐治右衛門がゴボウ、大根、ナスを育てているとのセリフが出てきます。ただし、キュウリは出てきません。キュウリの品種改良が進み、普及するようになったのは、江戸時代中期以降だそうです。

ナスについては、井原西鶴の好色一代男、好色一代女にともに、ナスの漬物だけでご飯を食べるのが「落ちぶれた人」の「わびしい」食事風景として描かれています。

また、同じく近松作品の「博多小女郎浪枕(1718)」には「茹菜」と言う描写が出てきます。おそらく、「小松菜」の命名がなされるのは、この作品より少し後の時期だと思われます。

こうしてみると、「泰平モード」の成立、消費文化の登場の中で、ある程度、各種の野菜が並ぶ「贅沢」な食卓も出てくるようになって、ナスの漬物だけで食べるのは「わびしい」とする感覚が生まれてきた、そうしたなかで、野菜を販売する「八百屋」と言う職業も登場、その後、様々な野菜の品種改良が進み、いろいろな野菜が出てきて、その中に「キュウリ」もあった、従来の漬物だけでなく、「菜」を茹でて食べる「おひたし」の文化も生まれてきたと言う流れがあるように感じます。

さて、市内の堆肥センターで作られた牛ふん堆肥を市が買い上げて、農家に提供する「耕畜連携事業」を打ち出した新潟県阿賀野市の統計資料をみていて、地域経済に占める農業の比重が高いことに気づきました。

同市のウェブサイトにある統計データをみると、平成27年の総人口は43415人で、15-65歳のいわゆる「生産年齢人口」は25235人です。

また市内に住む人の就業者数は22325人です。通学者数は1938人で、15-65歳で学校に行っていない人は、ほぼ就業していると見られます。

このうち、市内で就業している人は、12896人。生産年齢人口の51.1%、市内常住就業者の57.8です。

つまり、市民の中で「働いている人」の半数以上~6割近くが、「市内で働いている」ことになるわけです。

首都圏近郊の大都市では、市外に働きにいく人がかなり多く、5-6割が地域内で就業していると言うのは地方農村部ならではのことと感じさせられます。

さて、平成27年度の農業の個人経営数は2121です。法人の経営体数は平成27年度についての統計は同市ウェブサイトにはなかったようですが、平成26年度が623、28年度が736で中間値を取ると、679。

これを合わせると2800となります。実際には個人農家では家族で働いている事が多いとすると、これ以上の人が「農業で働いている」ことになります。

2800人としても、市内常住者の就業者数の12.5%、市内常住で市内就業している人の21.7%にのぼります。

日本全体でみた場合、第一次産業はGDPの2%程度に過ぎないと言われています。しかし、地域経済と言う視点でみた場合、地方農村部における農業は「雇用の下支え」をする役割を担っているとも言えるのではないでしょうか?

ところで、平成27年度(2015年)の統計データを使って論じてきましたが、同市の資料を見ると令和2年度(2020年)は、農業の個人経営の数は1697と5年間で400人近く減っていることが分かります。

高齢化による農業人口の減少は、市内就業者数全体の減少にも結びついている可能性があるわけです。

肥料代高騰に対する耕畜連携事業のような取り組みは、地域経済の「景気」を良くする効果もあるのではないでしょうか。

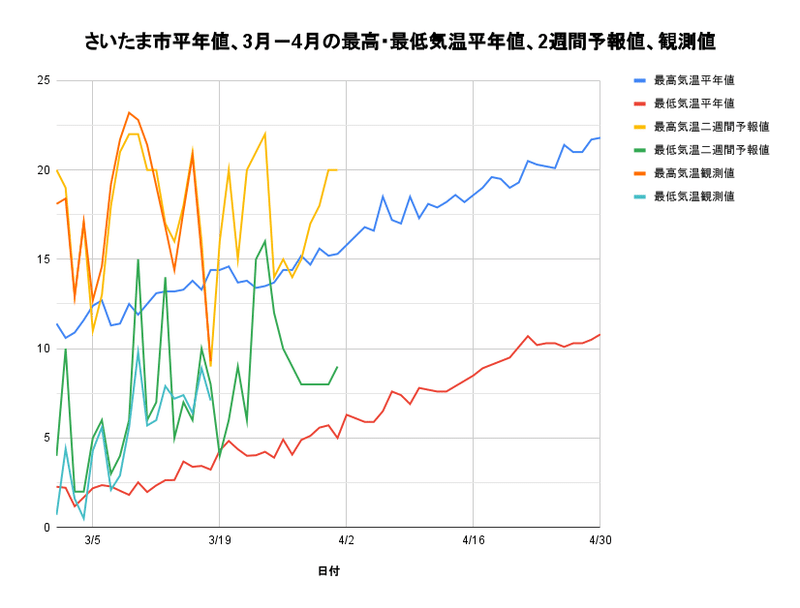

2週間予報は、3/23以降、ほぼ連日雨が降るとしています。ただ、雨のち晴れと言った日も多く、最高気温20℃以上の日もしばしばあるとしています。

相変わらず、例年より高めの気温が予想されていますが、いくらなんでも4月中に8月並み30℃になることは、そうはないとすると、4月注下旬には「例年並」の気温に近づくのではないでしょうか?

3月にしようと思っていた野菜の種まきが遅れているので、今週進めていきたいと思います。

日本語

農業

文学

経済

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?