講談社X文庫ティーンズハート1987-2006

*この記事は筆者が受講したライター講座「プロライター道場3期」の卒業課題として2020年7月に提出した原稿をベースに、加筆修正を加えたものです。取材を受けてくださった皆川ゆかさん、橘ももさん、講談社の鈴木宣幸さんに改めてお礼を申し上げます。

はじめに

ピンク色の背表紙、マンガ絵のポップなカバー、するすると読める物語。爆発的なブームを巻き起こし、多くの少女を魅了したレーベル・講談社X文庫ティーンズハート。1987年に創刊され、2006年に廃刊となったティーンズハートは、「少女の口語一人称小説」が巨大なマーケットを生み出し、社会現象として注目を集めた1980年代後半から90年代にかけて、一時代を築いたレーベルだ。看板作家の花井愛子・折原みと・小林深雪の著作累計部数がそれぞれ1000万部を突破していることからも、その人気ぶりがうかがえよう。

一世を風靡したティーンズハートは、一方では「改行ばかりでページの下半分がメモ帳」というイメージがつきまとい、軽んじられることが少なくない。およそ20年間にわたり発行を続けたレーベルは、どのような歩みをたどったのだろうか。ティーンズハート作家の回想や、当時の関係者の証言を交えながら、その歴史を振り返ってみたい。

ティーンズハートの誕生と全盛期

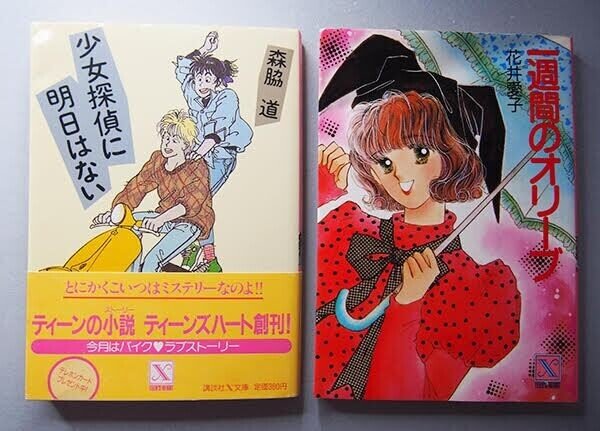

1987年2月、講談社X文庫ティーンズハートという新レーベルが創刊した。集英社のコバルト文庫が人気を博し、少女小説市場をほぼ独占する状況のなかで、後発の講談社も少女小説レーベルを立ち上げる。しかしながら創刊ラインナップはバイクラブストーリーで固められており、カバーを飾ったのは吉田秋生や江口寿史などの漫画家だった。少女向けとしてはいささか中途半端なコンセプトで始まったこのレーベルに花井愛子が登場したことで、現在の私たちが知るティーンズハートの姿が生まれたのである。

1987年4月刊行の『一週間のオリーブ』は、ティーンズハートのカラーを決定づけ、その後に続く小説のフォーマットを確立した記念碑的作品だ。花井は「少女マンガ好きで普段は本を読まない中学3年生の女の子」を読者ターゲットに定め、人気少女漫画家を起用したポップなカバーや、改行を多用した文体を戦略的に取り入れることで、読者層を広げることに成功する(この辺の事情は花井愛子『ときめきイチゴ時代 ティーンズハートの1987-1997』に詳しい)。花井の活躍によってレーベルは勢いづき、ティーンズハートは急成長を遂げた。

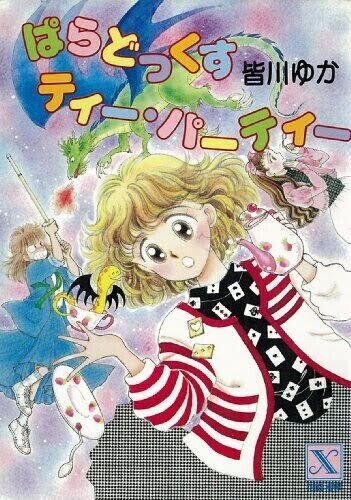

八幡高校の超常現象研究会を描いた『ティー・パーティー』シリーズや、歴史改変をめぐる時空SF『運命のタロット』シリーズで知られる皆川ゆかは、ティーンズハートの創刊直後にデビューした、レーベル最古参の作家のひとりである。デビュー当時の状況について、皆川は次のように回想する。

デビュー作『ぱらどっくすティー・パーティー』の原稿を講談社に持ち込んだのが1987年6月末。7月7日に出版が決まり、9月5日には本が出ているスピード出版でした。持ち込んだ時点で原稿は少女を主人公にした口語一人称小説です。新井素子先生が『星へ行く船』などで道筋を作ったスタイルをふまえ、より笑える軽いもの、マンガ的なものをやれないかと執筆した作品でした。当初からこれは絶対売れるから次も書けと言われ、手元にあった原稿のストックを改稿してシリーズ化していきました。

皆川のエピソードからは、レーベルが出版点数を揃えるために多数の作品を求めていた様子がうかがえる。1987年から89年にかけて、ティーンズハートから『とんでもポリス』シリーズの林葉直子、『アリス』シリーズの中原涼、『悪霊』シリーズの小野不由美、『風を道しるべに…』シリーズの倉橋燿子、『あたしのエイリアン』シリーズの津原やすみなど、続々と作家がデビューした。ティーンズハートの廃刊までシリーズを持ち続けた折原みと・風見潤・秋野ひとみがデビューしたのも1988年である。勢いづいたティーンズハートは、1989年度の年間実売数が1200万部を超えるなど、全盛期を築く。

レーベルに長らくかかわり、最後の部長も務めた講談社の鈴木宣幸は、ティーンズハート時代を通じて最も印象に残る出来事として、1989年に開催されたイベントを挙げる。

青山のスパイラルホールで作家と読者が集うイベントを開催しました。作家側は花井愛子さんや折原みとさん、倉橋燿子さん、林葉直子さんや神崎あおいさんなど、この時期人気の作家が6名ほど参加しています。当時の私は『週刊現代』からティーンズハートに異動したばかりで、こんなに勢いがあるのかと驚きました。今から思えば、1989年はティーンズハートのピークだった。

集英社のコバルト文庫が定期的に読者イベントを開催していたことは有名だが(その詳細は雑誌『Cobalt』などで確認できる)、ティーンズハートでも編集部主催によるイベントが開催されていたのは興味深い。このイベントについては鈴木の証言以外の記録を確認できなかったため、開催時期や内容については引き続き調査を進めていく予定である。なお鈴木はこうしたファンイベントの裏には、ティーンズハートならでは事情が絡んでいたことも明かす。

イベントに呼ぶことができたのは、女性作家だけだったんです。男性作家が女性的なペンネームを使っていることを読者にばらせなかったので……。

津原泰水がたびたび語るように、ティーンズハートでは編集部の方針で男性作家が女性的なペンネームを使い、性別を明らかにしないで執筆する風潮があった。女性を思わせるペンネームを通じて演出された、お姉さんが書いている小説という幻想も、ティーンズハートにおける販売戦略の一つだったのである。

少女小説ブームの終わりと『運命のタロット』

1991年頃、少女小説ブーム、そして少女一人称による学園恋愛小説全盛の時代は終わりを告げた。かわって台頭したのが、ファンタジー小説というジャンルである。集英社のコバルト文庫では、前田珠子や若木未生、桑原水菜などの新人賞出身の若手作家がファンタジー小説を牽引した。

講談社では、1991年に講談社X文庫ホワイトハートという、ティーンズハートより年齢層の高い読者をターゲットとした新レーベルが創刊された。ホワイトハートはファンタジー小説を含むラインナップを展開し、小野不由美『十二国記』シリーズがヒットするなど、レーベルとしての基盤を固めていく。一方のティーンズハートは、新たなヒット作やレーベルを引っ張る新人作家が生まれないまま、徐々に時代に取り残されていった。

皆川ゆかは少女小説ブームがピークを過ぎた頃について、次のように振り返る。

風向きがよくなればまた売れ行きが戻るだろうと言っていた作家さんは、みな消えました。もともと過熱したブームの中で不自然に売れているんだという意識をもっている人しか残らなかった。

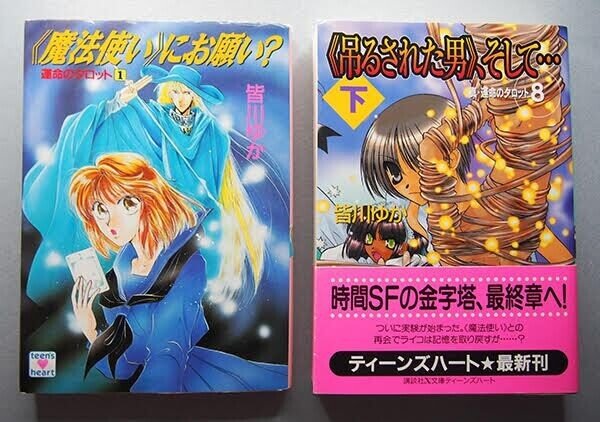

そんな皆川は、代表作として知られる『運命のタロット』シリーズを1992年からスタートした。運命に逆らい歴史の改変を企む「プロメテウス」と、それを阻止しようとする「ティターンズ」による戦いを描いた同シリーズは、オタク読者に支えられながら展開を続けていった。しかしながら徐々に部数が減少し、シリーズは打ち切り危機に見舞われる。

だが皆川が「『運命のタロット』は常に奇跡を起こしている」と語るように、シリーズは思わぬ形で救われた。

第10巻『<皇帝>はうなずかない』の時点で打ち切りが決まり、あと1、2冊で終わってくれと言われました。ところが12巻からアニメイトや都市部の漫画専門店などに重点的に置くホワイトハートと同じ配本にしたところ、オタク読者に届いて下げ止まるどころかむしろ売り上げが増えたんです。読者年齢の低いティーンズハートは小学生が多い本屋に配本されていて、私のファン層とはずれていた。おかげさまで打ち切りが撤回され、『真・運命のタロット』としてシリーズを続けることができました。

以後の『運命のタロット』も、波乱万丈の展開をたどる。途中で5年のブランクを挟みつつも、無事完結した第二部の『真・運命のタロット』。そしてイラストレーターを変更することなく、同人というかたちで2017年から展開中の『運命のタロット』第3部。『運命のタロット』は”奇跡”を起こしながら、今もなおその世界を広げている。

2000年代のティーンズハートと新人賞出身の橘もも

90年代に入るとティーンズハートは徐々に低迷し、編集部はレーベル挽回のため、試行錯誤を繰り返した。1993年から始まった新人賞も、そのための取り組みの一つである。鈴木宣幸は新人賞について、次のように語った。

ベテラン作家の持ち味とは違う書き手を見つけたい、より身近な女の子の感性や少女像を描ける作家を新人賞で発掘したいと考えていました。新人賞は2003年まで全10回開催したけど、レーベル自体の勢いがなくなってしまい、新人賞出身の作家に興味を持って買うような読者が残っていなかった。ティーンズハートは残念ながら新人賞でも盛り返せなかった。

同じ時期にホワイトハートも新人賞を立ち上げたが、こちらは新人の発掘に成功する。榛名しおり、椹野道流、宮乃崎桜子、駒崎優、とみなが貴和、篠原美季らは、ホワイトハートの新人賞からデビューした作家だ。

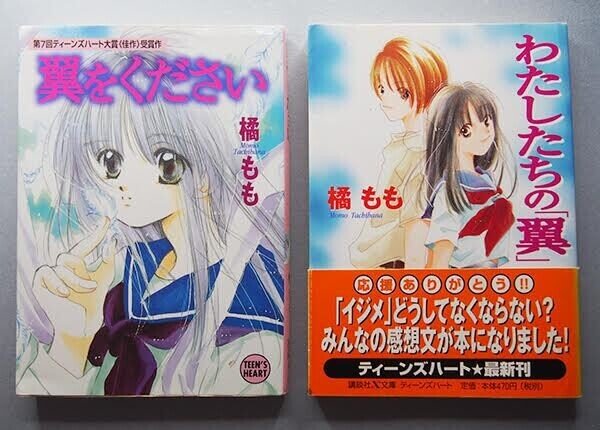

ティーンズハートは、新人賞でも盛り返すことができなかった。だが受賞作の中には、版を重ねた作品がある。2000年2月刊行の橘もも『翼をください』(第7回佳作受賞作)は、「15歳新人デビュー!同世代の視点で「イジメ」に正面から取り組んだ話題作!!」と帯文が掲げられ、大きな反響を巻き起こした作品だ。読者と同世代の作者によるいじめ自殺をめぐる物語は一ヶ月で重版がかかり、のちには関連書籍『わたしたちの「翼」』も刊行されるなど、各方面から大きな関心が寄せられた。

15歳という若さでキャリアをスタートした橘ももは、ティーンズハートの小説が少女たちの感性とずれつつあった2000年代において、読者が共感し、感情移入できる等身大の思春期像を展開した作家である。橘の描く世界、とりわけ中高時代に執筆された『翼をください』や『海 私たちの還る処』 には、思春期ならではの鬱屈や怒りが生々しく刻まれており、読者の心に強い印象を残した。大学進学後の作品ではやや作風が変わり群像劇が多くなるものの、小説のテーマは大学受験(『Piece かけらのこころ 』)、インターネットのチャットやオフ会(『雪のしずく』)、不登校(『夏は、夜。』)と、引き続き少年少女のリアルで切実な諸問題がモチーフとして取り上げられた。

等身大の少年少女の物語が共感を呼ぶ一方で、「女子高校生作家」という橘のポジションそのものも、人々の興味を惹く要素となった。とはいえ、学生作家であるという“売り”は、作家自身にとって必ずしもポジティブなものではない。ごく普通の女子高生だった橘にとって、小説に登場するキャラクターと作者本人の同一視や、インターネットでの中傷は、少なからぬ負担となったという。

デビュー当時、地元では知られた愛知淑徳高校の現役生であることを看板にしたことで、作品外のことを取り沙汰されることも多く、インターネット上で個人情報が洩れることの恐れもあり進学先の大学名は明かしませんでした。進学先は早稲田大学の商学部でしたが、大学内でも自分が作家活動をしていることをほとんど言わなかった。当時の早稲田大学には、自分と同い年の作家・綿矢りささんが在学中でした。綿矢さんと私とでは格が違いすぎて、なおさら自分が作家だとは言えなかった。

そうした葛藤を抱えつつ、学生作家・橘ももとして彼女がティーンズハートで描こうとしたものは何だったのだろうか。

「この時にしか書けないものを書こう」と思っていたのを覚えています。ある時点から振り返って過去の感情を書くのではなく、今思っていることを。もしかしたらそれはすごく幼い感情で、あとから見れば間違っているかもしれない。だけどそれは間違えてから気づくこと。間違いにさえ気づいていない時の生々しさは、その瞬間にしか書けないものだと思っていたんです。

橘ももを筆頭に、2000年前後にデビューした新人賞出身の作家は、思春期の少女の感情を、当事者の視点から切実なトーンで描き出す作風でレーベルに新風を吹き込んだ。橘の『翼をください』がその代表格だが、高校を中退し夜間学校に通う少女を主人公にした藍川晶子『真昼の星』(第9回佳作)や、援助交際など10代の性をテーマにした松岡やよい『永遠に続く暗闇のなかで…』(第9回佳作)などもこの系譜に属する作品といえよう。これらの作品はティーンズハートが盛り返す起爆剤とはなりえなかったが、思春期の少女の感情が濃密に刻まれており、そのひりひりとした作品世界は今もなお忘れがたい印象を残す。

ティーンズハート時代に6作品を刊行した橘は、レーベル廃刊後はオリジナル作品の執筆のみならずノベライズ仕事も手掛け、活動を広げていく。2020年には双葉文庫から『忍者だけど、OLやってます』シリーズを刊行し、ヤマシタトモコ原作の『さんかく窓の外側は夜』映画版ノベライズを担当するなど、その活躍は目覚ましい。そんな橘はティーンズハート時代の歩みを、次のように述懐する。

今は『忍者だけど、OLやってます』など一般向けの小説を書いていますが、『翼をください』は私の原点です。ティーンズハート時代の作品には自分が投影されすぎていて、読み返すと恥ずかしい。それでもTwitterなどで昔読んでいたという読者の声を聞くと、救われたような気持ちになります。

ティーンズハート終盤期のこと

2000年代に入ると、ティーンズハートの衰退はより一層顕著となった。毎月出ていた新刊の発行サイクルは2001年以降は隔月となり、発行点数も減少した。ティーンズハート終盤期の状況について、1999年の異動で再びX文庫専任に戻り、最後の部長を務めた鈴木宣幸の話を交えながら見ていきたい。

1997年1月、ティーンズハートの象徴ともいえるピンク色の背表紙がリニューアルする。以後はジャンルごとにパッケージの色が変わり、ピンクがラブストーリー、グリーンがミステリーやホラー・ファンタジーなどのエンタテインメント、レッドはピンクを卒業した少女のための新ジャンル、オレンジは実用系と色分けがなされた。

だがこのリニューアル以降、ティーンズハートの出版点数は激減する。ラノベの杜作成のティーンズハート出版点数データによると、1996年は83作だが、1997年は45作と半減。なお出版点数のピークは1990年で、この年は161作刊行された。

2001年からは隔月刊行となり、出版点数はさらに減少した。この時代について、鈴木は次のように振り返る。

新人に書いてもらっても売れず、シリーズがあるベテラン作家のためのレーベルになっていた。この時期から退却が始まっていて、レーベルの終了を自分の中で決めたのが2004年のはじめ頃。看板作品だった折原みとさんの『アナトゥール星伝』が完結するタイミングにあわせて終わらせようと決めました。

そして2006年3月。折原みと『アナトゥール星伝20 黄金の最終章』、小林深雪『奇跡を起こそう~もう一度』、風見潤『夜叉ケ池幽霊事件 』、秋野ひとみ『ラストシーンでつかまえて』というベテラン作家によるラインナップでティーンズハートはその歴史に幕を閉じた。

なお筆者はケータイ小説とティーンズハートの関係性に興味があり、その点を鈴木に尋ねてみた。鈴木の見解は、「ティーンズハートを買いに来る子たちが携帯を持ち出して、Yoshiさんの『Deep Love』がヒットした。ケータイ小説の台頭とティーンズハートの衰退は機を同じくしているから、影響がなかったとは思わない」というものだった。2000年代以降、中高生読者の間で大ブームを巻き起こしたケータイ小説が少女小説に与えた影響については、今後も考えていきたい。

レーベルの再評価に向けて

ティーンズハートというレーベルがなくなってから、すでに15年近い歳月が流れ、少女小説を取り巻く状況も様変わりした。近年は古い作品の電子書籍化も進みつつあるが、ティーンズハート作品の復刊や電子化はわずかに留まり、レーベルの再評価も進んだとは言い難い。

ところで筆者もまた、そんなティーンズハートに光を当てようと、微力ながらもレーベルの再評価のために動いてきた。以下、それらについて少々書き足しておきたい。

拙著『コバルト文庫で辿る少女小説変遷史』(2016年、彩流社)は、コバルト文庫以降の少女小説の流れを総括した本である。第2章の「講談社X文庫ティーンズハートの創刊と読者層の拡張」ではレーベルの全盛期を、第3章の「九〇年代の世相と少女小説の動向」では退潮期の動きや新人賞の募集などを分析した。タイトルに「コバルト文庫」と入っているためコバルト研究本だと思われがちだが、ティーンズハートの分析にも力を入れた一冊である。

そして2020年11月刊行の嵯峨景子・三村美衣・七木香枝編『大人だって読みたい!少女小説ガイド』(時事通信出版局)では、ティーンズハート作品を11作を紹介した(うち筆者がレビューを担当したのは9作)。作家インタビューではティーンズハートを代表して津原泰水に話をうかがい、コラムでも高橋かおりが中原涼『アリス』シリーズ、小松原織香が折原みとの『アナトゥール星伝』シリーズ、コイケジュンコが花井愛子を取り上げている。

むろん、ここで言及した作家や作品は、ティーンズハートの膨大なラインナップの一部にすぎない。そんな少女小説ガイドに対して、コバルト文庫と比べてティーンズハート作品が少ないという批判もあるだろう。その批判自体は受け止めるものの、ティーンズハートを軽んじているわけではないことは改めて強調しておきたい。限られた数ではあるが、ブックガイドという形でティーンズハートに光を当て、作品の再評価や復刊を後押しすることにも意義はあるだろう。

ティーンズハートの再評価は、今もなお大きな課題として残されている。自分の活動を含め、今後の動きに希望を託していきたい。

サポートありがとうございます。サポートしていただいた分は今後の調査・執筆費用として大切に使わせていただきます。