台湾で航空機の博物館や駆逐艦の砲塔の展示などを見てきた話(前編)

先日台湾の航空教育展示館や駆逐艦の砲塔等が展示されている役政公園などに行って、様々な航空機や艦艇の装備、現役の艦艇などを見てきたのでその話を書こうと思う。

あんまりにも長いので前後編に分ける事にした。前編では主に航空教育展示館の話をする。

行く事にした経緯

旅行先に直接関係ない上にやたら長いので、笑い話にもならないような身の上話に興味がない人は飛ばして欲しい。

実のところこの旅行は前々から計画していた物ではなく、行く前日になって突貫で計画した酷いプランである。

元々中国の青島にある海軍博物館(記念艦として保存されている鞍山を筆頭にその他の駆逐艦や魚雷艇、潜水艦といった艦艇、Be-6などの航空機、T-34などの戦車を展示している)を訪れる計画だったのだが、飛行機に乗る直前になってトランジットビザ免除が適用されない事が発覚し全てが破綻してしまった。原因は青島までの航空便のチケットが成田→上海、上海→青島の乗り継ぎ便だった為トランジット扱いされないからで、要は自分の確認不足である。万が一に備えてビザを取ってない手際の悪さも響いた。

この旅行の為にわざわざ時間を作ったのに全部オシャカになってしまったのはショックだったが、幸い海外旅行へのモチベは尽きなかった。

次はきちんと手続きしようと決心すると同時に、他のビザ無しで行ける国へ先に行こうと考えた時真っ先に思いついたのが台湾だった。この前見た動画で、F-104や駆逐艦の砲塔を道端に展示してあるらしい役政公園という場所が紹介されていたので、まずはそこに行ってみようと考えた。それに、そんな場所があるのならば他にもしっかりした展示をしている航空機の博物館があるはずだと思い調べてみると、P-51やA-26など大戦期の航空機を展示しているらしい航空教育展示館を見つけた。

ここへ行こう。そう決心してルートを調べてみると比較的アクセスも容易で、行こうと思えばいつでも行けそうだ。それなら一旦東京から地元に帰って出直す事にして、とりあえず今日は酒でも飲んで家でふて寝しようと思ったのだがここで妙な反骨心が芽生えた。

自分の失敗なのにそんな情けなくていいのか。いつでも行けるんならいっそ今から行けばいいのでは。わざわざ着替えをキャリーケースに詰めてまで来たのに何もせず帰るのはアホらしい。それに地元と東京の間の交通費も馬鹿にならない、無駄では?

試しに航空便のチケットを検索すると翌日の朝には台湾に着ける便があった。こうなったらもう行ってしまおう。もはや金の問題ではなく意地の問題だ。即座にチケットを買って宿の手配をした。

こんなヤケクソじみた流れで行く事を決めたのに、現地で素晴らしい体験が出来たのはまさに幸運であったと言わざるを得ない。

台湾入国から航空教育展示館まで

羽田空港から台湾の桃園国際空港へ。朝5:00発の便を利用したので交通が止まる前に羽田空港に入らねばならず、出発まで空港の椅子で寝るにも寝られない数時間を過ごす羽目になり極めて苦痛だった。

桃園国際空港に着いたら空港から台北駅まで鉄道で移動。運賃は40元で、5倍すればおおよそ日本円に換算できるので200円程。切符が紙ではなくプラ製のトークンで新鮮。台北駅までは停車駅が少ない便で40分程度掛かった。

道中でソフトバンクから海外でもデータ通信が出来るプランを使わないかというメールが来たので確かめてみると、1日3GBで980円のプランがあったのでこれを契約する。結果から言えばこれが大正解で、使わなかったら旅行どころでは無かっただろう。中途半端なWi-Fi借りるよりよほど便利だ。

台北駅から航空教育展示館までは結構距離があり、まずは台湾高速鉄道で高雄にある左營駅まで向かう。自由席の運賃は片道1490元。車内は2列+3列の全5列で、大体日本の新幹線と同じ。軽く調べると車両は日本の新幹線がベースらしく納得が行く。航空機でもないのに安全のしおりがあったのが印象的だった。停車駅が少ない速達便で片道およそ2時間くらいだったと記憶している。

その次は左營駅から南岡山駅へ。台鐡の普通列車を利用した。列車は20分間隔程度で運行されており、運賃は22元。所要時間はおよそ20〜30分程度だったと思う。車内は特筆することもなく、普通の電車だった。

南岡山駅から航空教育展示館まではタクシーを使う事に。駅の目の前のターミナルにタクシーがいたので地図を見せて乗せてもらう。運賃を纏めた表の中に展示館の名前があるようで、観光地としてはそこそこメジャーなのかもしれない。運賃は210元とタクシーでの移動としてはお手頃。全体的に交通費は日本より少し安いようだ。タクシーの中には運転手の飼い犬がいて、運転中に飼い主の膝に乗ったり窓から顔を出したり自由に過ごしていた。とても日本で見られる光景ではなく、改めて海外に来たんだなと実感した。

航空教育展示館

航空教育展示館に到着したので中に入る。入場料は200元。キャリーケースを持ってきていたのだが、入り口で預かってもらえた。係員にエレベーターまで案内され、2階から見学を開始する。

まず目に入るのは所狭しと並べられた航空機の山。これだけでも否応なしにテンションが上がる。展示されている全ての機体を紹介しようとすると非常に長ったらしくなるので、自分が興味深かった物のみ触れていく事にする。展示機体の一覧は公式サイトから確認できるので、そのリンクを貼っておく。

まずはMiG-21だ。元々ハンガリー所属機だったらしいのだが、何故か基隆港への荷物に混じっており現地税関に接収された後展示される事になったという奇妙な経緯を辿っている。中華人民共和国が買った物が何らかの手違いで基隆港に運び込まれでもしたのだろうか?

この他にも本土から亡命してきたソ連機が幾つか展示されているが、それらと比較すると機首にショックコーンが付いた事や、後退翼からデルタ翼になった事で一気に垢抜けた機体になったように見える。

余談だが、ここが恐らく日本から一番手軽にソ連機を見に行ける場所だと思う。中国の航空博物館にも展示されてはいるが、入国手続きはこっちの方が楽。将来的にビザ無し渡航が再開されれば比較も出来るが、情勢的にあんまり期待しない方が良さそうだ。

その他吊り下げ展示されている機体を眺めつつ順路を進んでいくと、アメリカ義勇兵を紹介するコーナーにたどり着いた。

内容としてはフライングタイガースを筆頭にしたアメリカ義勇軍や米中合同軍の活動履歴を紹介しつつ、いかに侵略者である日本軍と戦いこれを撃退するのに役立ったかといった物で、日本人としては興味深いと共にちょっと落ち着かないというか気まずい展示だった。下手な本を読むよりよっぽど罪悪感を煽られる感じがしたからだ。

また、日本の博物館では航空機などの軍事兵器の展示に対して、旧軍のものであれば戦死者への鎮魂や旧軍への批判、自衛隊では平和への貢献や事業紹介、どちらの場合でも技術発展の流れを示すといったような文脈が乗せられているが、ここでは戦勝記念の意味合いがかなり強い様に感じた。この展示以外にもそういった雰囲気のものは多く、少なくとも日本では絶対に無いと言っていい視点での展示はとても新鮮で面白かった。これだけでも海外に来た価値はあったと断言できる。

ここを出ると、次は米軍機を主に吊り下げ展示しているゾーンがあった。戦闘機や練習機、連絡機など色々あるが、あまり詳しくないので詳細は先の公式サイトに任せることにする。

次はプラモデルや書籍、空軍の制服などを展示する部屋に着いた。

プラモデルは米軍機をメインに様々な国の機体が展示されていたのだが、100種類はあろうかという機種の充実ぶりの割に日本機は明らかに少ない。やはり元敵国の機体は人気がないのだろうか。それかあまり展示したくはないが必要最低限の分だけ渋々やっているのかもしれない。日本で模型の展示がある場合、大戦中の米軍機もそれなりに飾られていたのでこの辺りの考え方も国によって違うようだ。先のアメリカ義勇軍の展示でも触れたが、祖先がやった事を改めて見せつけられる格好でやはり居心地は良くない。

地上展示されている機体を上から眺められる通路を通りつつ進むと、爆弾やミサイル、エンジンなどが展示されているコーナーがあった。

エンジンに関してはこの他にも様々な物が展示されていたが、自分の知識不足により技術的な詳細が上手く掴めなかったのが残念だ。記事冒頭のリンクに展示エンジンの一覧もあるので、詳細はそちらを参照してほしい。

この部屋には他にも防空システムの筐体や訓練用シミュレーター、ボフォース40mm機関砲など様々な物が展示されていた。特にボフォース機関砲はゲームや映像などで目にする機会はあれど実物を見る事はなかなか無く、いざ見てみるとそのサイズに驚かされた。

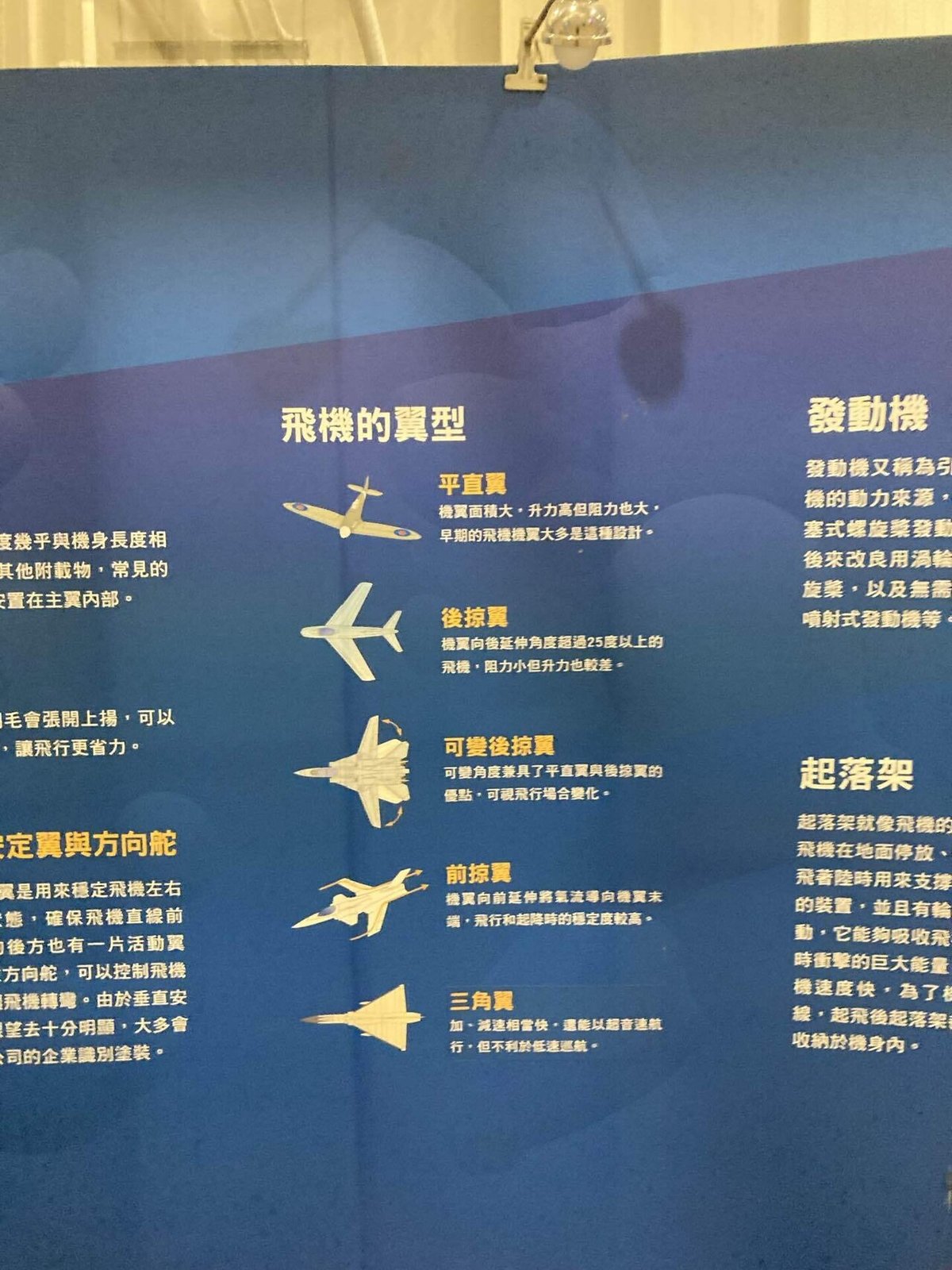

地上展示の機体を上から見られる通路はまだ続いているが、そこからの視点の写真は地上階の紹介の時にまとめて掲載する事にする。そのまま進んでいくと今度は航空機の仕組みについて解説するスペースがあった。外板を剥がして内部機構が確認出来るようにしたF-104を1機丸々解説に利用しており、中々贅沢な展示である。この他にも様々な機体のコクピットやそれを模した展示品、航空機の仕組みや形状、パイロットの仕事を解説するパネルなどが置いてあった。

いよいよ地上階へ。そこは地上展示の機体で埋め尽くされていた。まるで宝の山だ。興味深かった機体を上げていこう。と言ってもほぼ全部なのだが。

まずはF-104から。日本国内でも割と色んな所で見られる機体で真新しさはやや薄いのだが、複座型のD型と対地攻撃を可能にしたG型が並べて展示されている所がポイント。

次はXA-3 雷鳴号攻撃機だ。AT-3練習機を攻撃機として改修した機体で、30mm機関砲1門を装備し、天剣一型かAIM-9空対空ミサイル2発と雄風二型対艦ミサイル2発、その他各種爆弾やロケットを運用できる。AT-3からの改修は2機しかされなかったが、第三次台湾海峡危機にて戦闘配備についた事があると解説されている。練習機を改造して対艦攻撃機として運用するという流れでは日本のF-1と若干似た雰囲気がある。機体形状や性能、実際の配備数など違う所が多すぎてだいぶこじつけに近いのだが。塗装が似ているせいかもしれない。

続いてF-CK-1 経国号戦闘機が展示されている。台湾がアメリカの民間企業の支援を受けて開発した国産機だ。

機体を見ると、機首から吸気口付近にかけての独特な曲面には他とは異なる美しさがある。航空機を見て艶やかという感想が出たのはこの機体が初めてかもしれない。それでいて全体的なシルエットはスマートで、グレーを基調とした制空迷彩と低視認性ラウンデルが相まってとても見栄えがいい。台湾でしか運用されていないので、他の場所ではまず見られない機体だ。ぜひ一度見に行ってほしい。

その近くにはF-5F 中正号戦闘機が展示されている。アメリカのF-5E/Fをライセンス生産した物で、それが可能になった航空技術の発展を讃えて蒋介石(台湾では蒋中西と呼ぶ方が一般的)の名を付けたそうだ。F-5Fはその複座型で、主に戦闘訓練に使われたとの事。機首の中正の文字のインパクトが大きく、なんなら日本機よりも日本っぽい印象がある。先述のF-CK-1も機首に経国と書かれているのだが、こちらより見えにくく書いてあるせいかインパクトは若干薄め。

特筆すべき展示として、F-5E並びにF-5Fのコクピットに座れる展示があった。日本では戦闘機の実機のコクピットに座る機会はほとんど無かった。浜松のエアパークにあったF-1のコクピットを使用したシミュレーターが唯一のはずだ。それがここではつい最近まで現役だったF-5のコクピットに、しかも単座版と複座版両方の座席全てに座れるのである。こういう展示があるとは知らずに来たので、大いに驚くとともに凄まじくテンションが上がった。この展示だけでも旅費全ての価値があったと言えるし、これの為だけでも是非ここに行くべきだと断言できるほどの体験だった。

この隣にはUH-1の内部に入れる展示もあった。ヘリコプターに関しては国内でも割と中に入れるし、イベント時には体験搭乗もやっているのであまり新鮮味はないが、後部スペースのシートに座れるのはちょっと珍しいかもしれない。

先のF-5のコクピットやP-40のコクピット風の展示を見るに、ここの博物館は実際に搭乗した時の視点をなるべく再現しようとしている気がする。見るだけでなく体験もしてもらって、より自国を守る兵器への興味を持ってもらおうと言った狙いなのだろう。航空機ファンにとっては夢のような展示なので皆が得する素晴らしい方針だと思う。

思いもよらぬ体験に浮かれながら先に進むと、RF-101Aという機体が展示してあった。元々は超音速要撃機として設計されたのだが、台湾では偵察機としてのみ運用されたそうだ。機首に何やら書いてあるので見てみると物騒な文字があった。翻訳しなくてもなんとなく意味が察せるが、訳すと「共産ゲリラを滅ぼす為に恐れず進む」というかなり直球なスローガンになる。度々武力衝突を起こしており、現在進行形で一触即発の状況が続いている情勢を思い出して浮ついた気分が一瞬で吹き飛んだ。

兵器としての生々しい側面を見て頭が冷えた所で、その隣にはF-100スーパーセイバーが展示されているのを見つけた。吸気口を兼ねている機首の形が特徴的な機体だ。たまに鯉呼ばわりされている事があるが、割と納得できるあだ名だと思う。機首の塗装からしてそれっぽいし。

次はいよいよ今回の目的の内の一つであるA-26にご対面だ。1957年に非武装の機体がCIAのパイロットと共に台湾に提供され、プロパガンダビラ散布による心理戦や中国本土への潜入工作員の派遣、工作員への補給などの任務に使われたようだ。高空からの隠密偵察はU-2、低空での活動はA-26と使い分けていたようである。1960年にアメリカに機体を返還するのだが、その後博物館に展示する為にF-5E、F-5F各1機と民間のコレクターが所有しているこの機体を交換したとの事。機首だけ切断してコクピットを展示する位には余剰分があったのだろうが、なかなか豪快な取引に思える。

大型の双発機をあまり見慣れていないせいか、かなり大きく見えた。エンジンが大きいのもその一因かもしれない。いかにもパワフルなエンジン部と頑丈そうな胴体、大きな主翼と垂直尾翼のスタイルからはデカい奴がハイパワーでぶっ飛ばせば強い、といったあんまりな感想さえ浮かぶ。

その次はP-51である。大戦中の最優秀機と評されるだけあって全体的にスマートな見た目で、明らかに速そうである。先のA-26とは違い、徹底的に絞り込んだアスリートといった格好だ。ただ、真正面からや少し離れた所から見ると胴体がやたら縦に細長くて、個人的に見栄えが若干劣るように思ったのは意外だった。自分はいくらか胴体が太い方が好みなのかもしれない。思えば隼と疾風を見比べた時も、疾風の方が胴体が明らかに太くなってて頼れそうに見えた経験もある。

P-51の隣にはP-40もあった。ただこのP-40、どうも模型のような気がする。外板の質感が他の機体と比べると異なるし、キャノピーが妙に綺麗だ。公式サイトや説明パネルには実機とも模型とも書いてないので断言は出来ないものの、実機のようには思えない。

それでも実物と同じサイズの模型を見られるのは貴重な体験だ。隣にあるP-51と比較するとこちらの方が好みに合う気がする。自分はやはりある程度胴体が太めの機体の方が好きなようだ。ガッチリと鍛え抜かれて骨太になった体と、必要最低限の筋肉以外の全てを削ぎ落とした機能的な体のどちらが好みかといった様な話と似ているかもしれない。

実機が沢山ある施設でもわざわざ模型を用意してまで展示しているという点では日本での零戦の扱いとの類似も感じる。先のアメリカ義勇軍の展示も踏まえて考えると台湾では想像以上に、それこそ日本の零戦人気と同じくらいP-40が人気なのかもしれない。侵略者を撃退した紛れもない救国戦闘機だし納得もいく。

それを象徴するかの様な展示もあった。この博物館は時折幼稚園や小学生などの社会科見学を受け入れているらしく、その一環として子供に絵を描かせて優秀な絵は館内に展示する活動をしているようだ。

明らかにP-40を模した絵が多いのが分かるだろうか。絵の中には「P-40」「勇虎80」などの文言やフライングタイガースのエンブレムなどを描いた物もある。他の機体を描いた絵もいくらかあるが、P-40の絵が圧倒的に多い。博物館の中でP-40や義勇軍の解説に充てた時間が長かったのか、それとも幼い頃からこれらの話を聞かされていたのかは分からないが、子供がP-40、そしてフライングタイガースを筆頭としたアメリカ義勇軍にかなり興味を持っているのは容易に想像できる。シャークマウスと目玉が描いてあるのもプラスなのかもしれない。小さい子が恐竜にハマるのと似た様な感じだろうか。

歴史教育としての側面も大きいのだろうが、幼い頃からP-40をプラスに教えられていれば人気になるのも頷ける話だ。日本でも零戦は有名だけど、基本的に教育の場では戦争の、何より特攻と敗戦の象徴としか教わらず、あまりプラスのイメージは付かないだろう。そこは大きく異なる点だと思う。

余談だが、大陸産のWW2兵器擬人化ゲーのアッシュアームズ(以下アシュア)の大陸版ではP-40のスキンが無料配布スキンらしい。この事を知った時はキャラ人気が原因か、はたまた中国産の兵器がまともにいなくて擬人化出来ないから供与機を厚遇する苦肉の策かと思っていたが、ここの展示を見るとそうではなく、向こうではシンプルにP-40が人気だからスキンを配布して宣伝するのだと認識するようになった。意外な所から海外の文化が分かるものである。

ちなみにアシュアには中国に供与された米軍機がチラホラ登場しており、その中には青天白日の要素である青と白の模様を衣装に取り込んだキャラも少なくない。P-40の配布スキンも青と白のチャイナドレスでかなり露骨だ。欲を言えばA-26のスパイ風スキンも欲しい所だが、戦後の本土へのスパイ活動が元ネタだからちょっと厳しそう。

P-40の扱いがなんとなく理解出来た所で、次の機体へ移ろう。HU-16水陸両用飛行艇だ。アメリカから供与された飛行艇で、捜索救難任務に従事したそうだ。短距離離陸の為に装備しているJATO(離陸補助用のジェットエンジン)が印象的。主翼の下も通れるのだが、付いているフロートがかなり低く頭をぶつけそうになった。博物館の方も予想しているのか注意喚起の張り紙もあった。

次の機体はS-2トラッカーだ。日本にも供与された機体で、対潜哨戒機として運用されていた。

台湾ではS-2を改修しながら比較的最近まで運用していたらしく、それがこのS-2Tトラッカーだ。S-2のエンジンをターボプロップに換装した物で、対潜哨戒機として30年間現役だったらしい。著名な戦績として、1994年に行われた大規模軍事演習である漢光演習を監視していた中華人民共和国のロメオ型潜水艦を探知した事が紹介されている。

洋上迷彩は日本でもF-2などでよく見る塗装だが、暗めの青の2色の日本のそれとは異なる明るめの青や緑に近い青が混ざった3色のパターンが興味深い。

戦果を大々的に取り上げた解説パネルの内容や、入り口での目玉扱いからはこの機体を次世代の英雄にしようという雰囲気も感じられる。

展示コーナーのど真ん中に鎮座しているのは総統専用機のB-720 中美号だ。中美というのは蒋介石の妻の名前。機体がとにかくデカい。

機内に入って内部を見学するコースがあり、入場料とは別に100元が必要。機内は土足厳禁なので履き替える為のスリッパと、以下のようなお土産が付いてくる。

総統専用席には数多くの戸棚や流し、ベッドなどが置いてあり公務をするのに不都合は無さそうだ。その他には来賓席や議員席が備えられており、議員席は上級議員と一般議員で席が分けられていた。一般議員といってもわざわざ専用機で移動出来た議員は相当なエリートだったのではないだろうか。

見学受付の隣には歴代総統をデフォルメした絵のパネルが置いてあった。子供受けでも狙ったのだろうか?少なくとも上述の子供が描いた絵には総統専用機の気配すら無いが。もしくはこういう展示も敬意を表していると扱われる文化なのか。

後は国産航空機の発展を解説するパネルも置いてあった。戦前から水上機などを細々と作っていた頃から長い停滞期、自国でのライセンス生産や研究機の開発による復興期、そして国産戦闘機を作れるまでに至った発展期への解説が簡潔になされている。

広い館内にこれでもかと詰め込まれた展示を見終わりようやくお土産コーナーへ。飛行機のおもちゃやTシャツ、部隊章ワッペンなどこの手の博物館で定番の物から全然飛行機関係ない子供向けのおもちゃ、食べ物系など色々な物が置いてあった。

お土産コーナーには面白いポストカードも売っていた。F-16が大写しになっているいかにもありそうな物の隣に、日中戦争での名場面を描いた絵をあしらったポストカードが並んでいたのでこれを何種類か買う事にした。

後はペットボトル入りのジュースに砲弾型のキャップを取り付けた物が売ってたので、これも買った。中身はドクペの味を単調にしたような感じで、お世辞にも美味しくはなかった。

様々な展示を見終わり大満足で帰路へ。博物館を出る時に預けておいたキャリーケースを忘れかけたが博物館の親切な人に忘れ物があると呼び止められたおかげで難を逃れた。

航空教育展示館からホテルまで

帰りは南岡山駅まで歩く予定だったのだが、道中でタクシーを見つけたので乗る事に。あんまり新しくは無さそうなタクシーなのに、カメラ映像を投影できるバックミラーが付いていてそのギャップが面白かった。タクシーから車窓を眺めてみると、決して都会ではないが通りには営業中の店が溢れていて、不思議な活気を感じた。次があったらこの辺りを歩いてみるのもいいかもしれない。

タクシーを降りると行きの時とは違う景色が見えた。どうやら違う岡山駅で降ろされてしまったようだ。自分の語学力の無さが招いた結果なので大人しく南岡山駅まで歩く事に。その道中で露店があったので軽食を買う。朝からまともな物を食べていなかったので助かった。

その後南岡山駅に辿り着き、来た道を戻って左營駅へ。そこから高速鉄道で台北駅に帰る。ここからホテルまでまた歩く訳だが、台北駅の駅前にホームレスがいっぱいいたのには驚いた。別に日本でもたまに見かけるけど、あれだけの数集まっているのを見るのは初めてだ。

30分程歩いてホテルに着いた。普通のビジネスホテルといった感じだった。疲れ果ててたのでそのまま寝てもよかったのだが、どうせならその辺でご飯を食べようというと思い近くの飲食店へ。まともに話せない中店員さんのサポートもありどうにか魯肉飯的な物と冷製牛肉切り落としにありつく。210元と内容の割に高いがまともに話せないような客を相手にしなきゃいけなかった事への迷惑料といった所だろう。旅行を楽しむ為にはやっぱり簡単な現地語は覚えてくるべきだったと後悔した。

その後コンビニでサラダと飲み物などを買ってホテルに帰った後、サラダだけ食べて寝た。東京に来てから2日間程まともな睡眠を取れていなかったがようやく眠れる。

役政公園などを紹介する後編に続く。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?