【エッセイ】父の弁当の秘密

母が入院したのは、僕が小学校2年生の5月だった。

遠足のお菓子は500円までと先生に言われ、町に一つしかないショッピングセンターで、母に計算してもらいながら必死に夢の500円分を袋に詰めた直後だったから、よく覚えている。

「パンじゃだめか?」

「いやだ!みんなお弁当だもん!お父さん作ってよ」

僕が起きる前から仕事に行って、僕が寝てから帰ることが多かった父に、わがままを言った。だって、クラスのみんなは、遠足が近づくにつれて、どんなお菓子を持っていくだ、お弁当にどんなおかずを入れてくるだと、楽しそうに話すのだ。

僕だって、お弁当がいい。8歳のわがままだ。

何度も駄々をこねると、父は「分かった」と言った。一人暮らしもしたことのない父だったが、責任感は強かった。

父は承知したその日から数日間、僕が寝てからおかず作りの練習を始めた。

父は何も言わなかったけど、夜にトイレで目が覚めた僕は、煌々と光るキッチンで眠たい目を擦りながら卵焼きを作っていた父を見て、自分のわがままを後悔した。

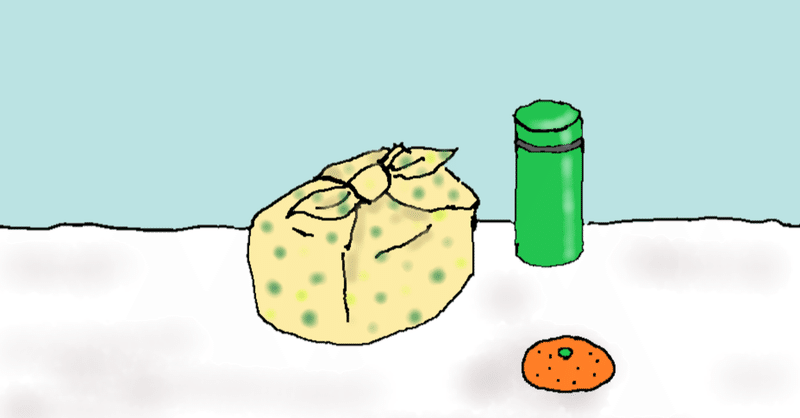

遠足の当日、父が真新しい弁当箱を風呂敷に包んで、くれた。まだ出来立てで温かく、その温かさが父の温もりをそのまま閉じ込めたようで嬉しかった。おかずはまだ見ていなかったけど、十分だった。

遠足は、登山だった。登山といっても険しいものではなかったが、僕は父の弁当が揺れてぐちゃぐちゃにならないように、背負った鞄を両手でおんぶする様に固定して、歩いた。

先生に何度か両手を離すように言われたけど、無視した。

ついに、お昼がやってきた。山の中腹で開けた平原があり、そこで昼食となった。

僕は、丁寧に風呂敷をほどき、弁当箱のフタを開ける。

何と言うことか。父の弁当は、腐っていた。

卵焼きやウインナーからも異臭がし、近くの先生に見てもらったら、食べちゃいけない、と言われた。

父にとって初めての弁当作り。作った後にご飯とおかずを冷ますなどと言う発想はなかったのだ。

僕は、わんわん泣いた。父が一生懸命に作ってくれた弁当が食べられず、悔しかった。

お弁当が食べられなかった僕は、先生からパンを、友達からおかずのお裾分けをもらった。弁当の中身は、森に捨てた。

その夜、父に弁当が腐っていたことは言えなかった。ありがとう、と言って空の弁当箱を渡しただけだった。父は誇らしげに「あぁ」と言った。

その後、母が無事退院し、二度と父の弁当は食べられなかった。

僕はまだ、弁当が腐っていたことを、あの世の父にも秘密にしている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?