【読書記録】岡崎乾二郎『ルネサンス 経験の条件』、「Ⅰ. アンリ・マティス」を読む。

本noteは、岡崎乾二郎の初期の著作『ルネサンス 経験の条件』の読書記録である。著者の岡崎乾二郎は造形作家、批評家であり、20世紀後半から刊行されていた批評雑誌『批評空間』に登壇していた作家として、坂本龍一、磯崎新らに並ぶ存在である。また同書は、この『批評空間』に連載されたものが基となっている。

同書の内容であるが、題名にある通り、ルネサンス期の絵画を分析したものである。またそれら絵画に対する画期的な論考であったため注目を浴びたのだった。批評家である浅田彰は、以下のように語る。

「この本はタイトルに「ルネサンス」という言葉を含んでおり、実際、ルネサンス初期のブルネレスやマサッチオらの作品が取り上げられています。しかし、そこで行われているのは、ルネサンス論というといまだによくみられるイコノロジー的な読解ーー「この絵にはこんな意味が隠されているんですよ」といった絵解きーーや、それに基づいた歴史的な位置付けなどではありません。ルネサンスにおける遠近法の起源にまで考古学的遡行を行うことで、ものを見るという経験とその組織化の条件そのものを問うているわけです。という意味で、この本の主題はあくまでの「経験の条件」の方にある。」(岡崎乾二郎,浅田彰,田中純,大澤真幸「『ルネサンス 経験の条件』をめぐって」『批評空間』、p. 122)

つまり「ルネサンス」という時代特有の文化に関する論考というよりも、「経験の条件」という普遍的な位相に関する論考というわけだ。ここでの「経験の条件」とは、カントの「経験の可能性の条件」が念頭に置かれており、「ある経験が成り立つための条件」のことを指している。また、その条件は人間に「所与のもの」として、また「共通なもの」として与えられているのである。それを探究するというのだ。

本noteは同書の第1章に限定し、それを読み解くことを目的にする。ただ「ルネサンス」と冠した同書で最初に取り上げられるのは、20世紀を代表する芸術家アンリ・マティスである。マティスはルネサンス期の画家ではないが、岡崎はルネサンスの画家と同じ問いに取り組んだ画家として取り上げている。岡崎は美術史家バーナード・ベレンソンの言葉を引いて、マティスと「ルンサンス」の関係を指摘する。

「二十年にわたる尽きることのない探究の結果、マティスは少なくとも六百年の間、視覚芸術の巨匠たちが歩んできた偉大な本道を探しあてた。彼はあらゆる本質的な点で巨匠たちと驚くほど似かよっている。」(p.53)

また第1章の途中で、ルネサンスの画家ティツィアーノの「田園の奏楽」に関する分析が挟まるのだが、それはマティスの作品とルネサンスの作品の共通項を提示するためだと言える。

○アンリ・マティスについて

アンリ・マティス(1869-1954)は、フランスの画家である。特に20世紀初頭のフォーヴィスム(野獣派)の代表的な画家として語られ、特徴的な色彩をもつ作品が多い。また晩年には切り絵を用いたりしており、色彩・フォルム・描画などを主題とした作家として語られるようになる。

○全体要約

本章で扱われているのは、20世紀を代表するフランスの画家アンリ・マティスである。このマティスの作品は色彩や形態(フォルム)に特徴があるのだが、何か切って貼ったような印象がある。色の濃淡が少なく、また統一した遠近法が使われていないため、奥行きが掴みづらいのだ。ただマティスの作品は単に「ペラペラ」というわけではない、と著者はいう。絵画内の各要素が平板の上に並列しているのではなく、それらは別々の平面として独立し、一つ一つ強度を持って浮き上がっている、というのだ。著者は、マティスがいかに一枚の絵画の中にそうした要素と要素の対立関係を作り上げているのか、別の言い方をすれば、いかに一つの平面でしかない絵画の中に複数の平面を同居させ、またそれぞれの平面へと見る者の視線を分裂させているのかを分析する。

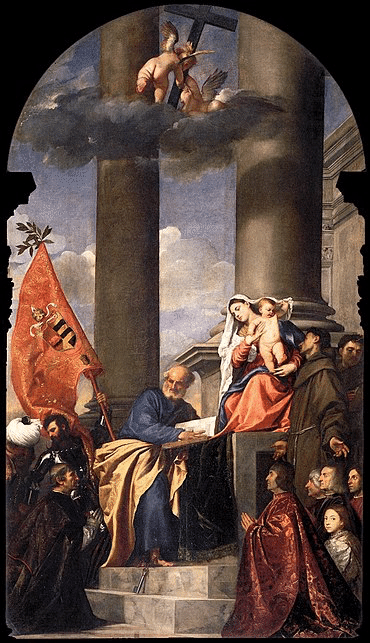

またこうした「見る者の視線が、両立しえない複数の視線に引き裂かれ分裂させる」試みは、ルネサンスの画家たちにも見られるというのだ。ルネサンス期の画家ティツィアーノの絵画を例に出し、『ペーザロ家の祭壇画』を鑑賞する際に「消失点に向かう視線」と「鑑賞者を眼差す少年に惹きつけられる視線」に引き裂かれたり、『田園の奏楽』における「異なる文法で描かれた各要素たち」による引き裂かれることを取り上げる。各要素の分裂させるもそれを一枚の絵画に押し込む論理とその技法、またそれを鑑賞する者の視覚的効果、一つ一つの要素が分離しながらも緊張関係をもって鑑賞者の前に立ち現れるような「経験の条件」=「経験が成り立つための条件」をルネサンスの画家も、マティスも考えていたのである。

○各節に対する読解

1

マティスの最終到達点、「ロザリオ礼拝堂」

マティスは晩年、南フランスのヴァンスに疎開し、制作をしていた。そこで取り組んでいたのが「ロザリオ礼拝堂」である。1948年から51年までの4年間でつくられたもので、マティス自らも「全仕事の到達点」と語っている。マティスは以下のように話す。

「私はこの礼拝堂を、ひたすら自分を徹底的に表現しようという気持ちでつくりました。ここで私は、形と色から成る一個の全体性として自分を表現する機会を得たのです。」

「私は建築、ステンドグラス、陶板に描く大型壁面デッサンを同時に造り、こういった要素すべてをまとめ、完璧な統一体へと融合させることができました。」

使われているメディア、また作風を見るに、この「ロザリオ礼拝堂」は、マティスがこれまで培ってきた技法、また思索し続けた「色彩・フォルム・描画」の主題が詰め込まれている作品と言えるだろう。

岡崎はマティスの作品の中でまず、この「ロザリオ礼拝堂」を取り上げる。そして、この作品について以下のように語る。

「重要なのは、ゆえに一つのヴォリュームで捉えようとすると、この建物の存在はたちまち希薄なものになってしまうことである。統一された三次元空間というものがここにはない。どの視野が捉えるプランも他の視野から切断さればらばらに遊離して現れる。視野の変化に応じた数だけの平面が次々と生起する。「思っていたよりもペラペラな感じ」ーーこの礼拝堂を訪れた多くの人の第一印象はここから起こる。その度毎の視覚によって一時的に貼り合わされる無数の平面。統一されるどころか、むしろ、ばらばらに分解されてしまったように感じられる様々な造形的な要素、芸術上の諸矛盾。それらを再びしっかりと結びつけられるのは、ただし視覚の労働だけによってだけであり、視覚だけが頼りにできる唯一の接着剤であると、マティスは確信しているようですらある。」(pp. 12-13)

「思っていたよりもペラペラな感じ」というのは、切り絵を例にすればわかりやすいだろう。描かれている対象に色の濃淡がなければ、対象に当たり反射する光は感じ取れず、立体としての奥行きは現れない。

ただ岡崎は、それらは「ペラペラなのではない」という。それぞれの要素が(岡崎は平面と言っているが)、バラバラに遊離して立ち現れてくる、つまり各要素は統一した空間に配置されているのではなく、おのおのが独立した平面として立ち現れるというのだ。また、そうした断片をつなぎ合わせているのは視覚であり、鑑賞によってはじめてマティスの試みが理解できるというわけだ。

「ロザリオ礼拝堂」に対するこうした指摘は建築家、中村好文の記述からも見て取れる。

「十年ほど前、初めてロザリオ礼拝堂に足を踏み入れた時、私には堂内があっけないほど簡素に感じられました。正直言うと、「ちょっと物足りない」と思ったほどでした。おそらく「マティスの畢生の大仕事」という先入観から、知らず知らずのうちに、もう少しドラマティックな空間を想像し、期待しすぎていたのかもしれません。しかし、しばらくその場にたたずむうちに、ステンドグラスを透過した自然光が満ちあふれる堂内で、大きな安堵感が心の底から湧き上がってくるのを感じ始めていました。それはちょうど、純白の真綿でできた清楚な空気にふうわりと優しく抱きすくめられるような気分でした。ステンドグラスと壁に嵌め込まれたタイルに描かれた素描、幾何学的な祭壇とその上に置かれたブロンズの燭台、針金細工の灯具と木製の家具、マティスが丹精込めてつくりあげたそれらの作品たちが、たがいに見つめあい、対話しあい、頷きあって、穏かさと緊張感の入り交じった清澄な空気を醸し出していることに気づいたのです。そしてこのとき、「色彩」と「描線」と「素材」と「形態」の揺るぎないハーモニーこそ、マティスがこの礼拝堂で目指した究極の到達点だったことに思い至りました。」(中村好文『意中の建築 上巻』p. 134)

中村もロザリオ礼拝堂を自分の身体を通じて体感することで、それぞれの作品の、それぞれの要素が呼応し合っている様子を掴めたのであった。中村はその様子を「ハーモニー」として表現しているが、一つ一つの要素=単音を結びつけているのは鑑賞者の身体であって、岡崎のいう「視覚」だと言っていいだろう。

陶板壁画「聖ドミニクス」「聖母子」「十字架の道行」における顔

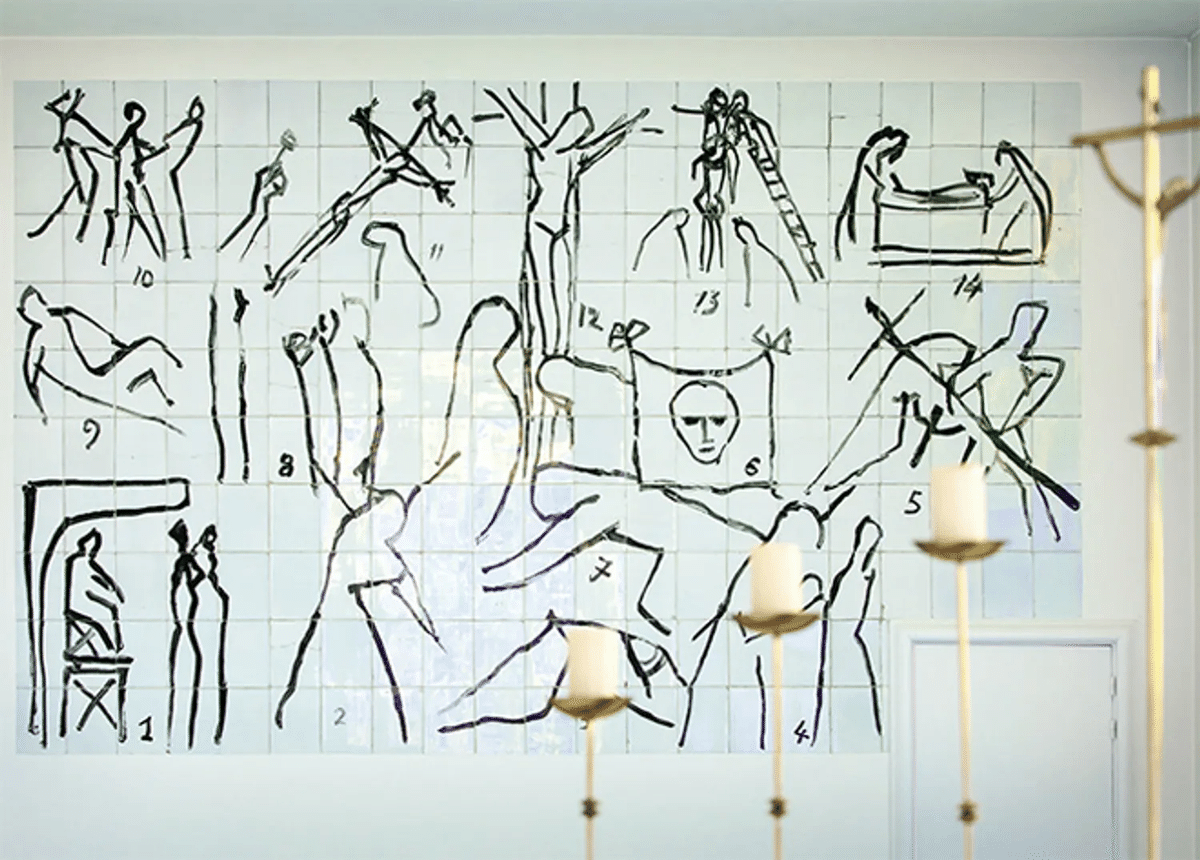

この「ロザリオ礼拝堂」には、3つの陶板壁画「聖ドミニクス」「聖母子」「十字架の道行」が存在する。

これらは、いずれも宗教的題材を扱っており、黒の塗料で白の陶板にデッサン(素描)が書かれている。ただ奇妙なことに、どの作品も「顔」が描かれていないのである。顔の輪郭だけは描かれているものの、目鼻などは書き込まれていないのだ。しかし「十字架の道行」の中央右にある6場面目「ヴェロニカのハンカチーフ」、手拭いに写ったというキリストの顔だけはっきりと目鼻が描かれているのである。岡崎は、この「顔」の問題に対して以下のように言う。

「『十字架の道行』画面が聖母子の場面と呼応しているのは主題の上でも明らかである。それは簡単に視覚で了解できる。磔刑の十字は今見てきたように幼児イエスの十字に対応し、卵型の輪郭だけで示されたマリアとイエスの顔は、『十字架の道行』画面中央右にほぼ同じ大きさで、一つ描かれた顔の造作(目鼻が描かれている顔は全壁画中これだけである。ドミニコにも顔は描かれていない)によって、その空白を想像的に補われる。」(p.16)

つまり、唯一顔が書かれてる「ヴェロニカのハンカチーフ」のキリストの顔が、「聖母子」の顔の輪郭と呼応し、顔を補うというのである。言われてみれば、そうなのかもしれない。では、それはいかにして可能だと言えるのか。それが本節での著者の問いである。「十字架の道行」の単なる一場面にすぎない「ヴェロニカのハンカチーフ」が、どのようにして「ロザリオ礼拝堂」の中で不可欠なものとして浮かび上がるというのか。この第1節では「十字架の道行」を徹底的に分析することで、そうした問いを探究している。

以下、私の方でいくつか補助線を引きながら、岡崎の分析を読み解いていく。

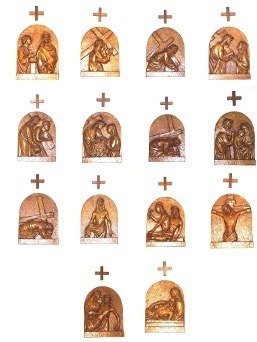

補助線①: キリスト教における「十字架の道行」

まず「十字架の道行」とは、他の礼拝堂でもよく見られる作品である。福音書の記述によると、宣教の旅の最後にエルサレムに至ったイエス・キリストは、ユダヤ教の体制を批判したため捕まり、虐待を受けたという。その後、十字架にはりつけられて刑死したの有名であろう。キリスト教では、この間にイエスが受けた苦難を〈受難〉と呼び、これによって人間の原罪をイエスが贖ったと考えている。教会には、その「イエスの受難」の各場面の絵画や彫刻があり、信者はそれらを一つ一つ回り、その前で祈りながら、イエスの受難をしのび黙想する。「十字架の道行」は、そうした儀式のための作品なのである。

補助線②: 「異時同図」

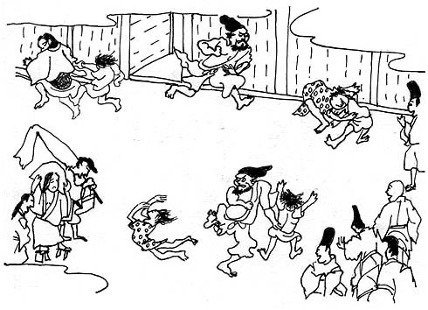

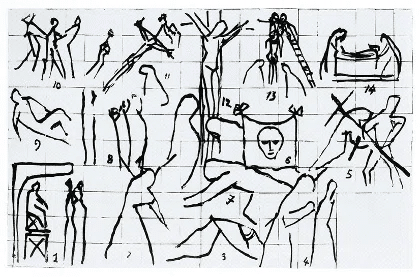

一般的に「十字架の道行」の作品は、それぞれの場面ごとで分けられており、信者が順次それらを回るのだが、マティスの「十字架の道行」は、全ての場面が一つの壁面に描かれている。そのように時間の異なる場面を1枚に収めた壁画は「異時同図」と呼ばれる絵と似ている。

この「異時同図」は厳密には「異なる時間の出来事を同じ背景の中に描き込む絵」のことを指す。「異時同図」の典型例である、上の「伴大納言絵詞(簡略図)」から見てもわかる通り、背景は広く取られ、その中を移動するように各場面が描かれている。それを「時間も空間も異なる場面を一枚の絵にしたもの」と広く捉えれば、マティスの「十字架の道行」は「異時同図」と言えるだろう。

岡崎は「異時同図」という言葉を用いてはいないが、それにまつわる議論はこれまで多くの画家が取り組んできたものだと指摘する。

「異なる時間、異なる空間に属した複数の場面によって構成される物語を一つの壁画にいかに描くか、は、古くから絵画の歴史的展開を拘束してきた最も重要な理論的課題の一つであった。」(p. 18)

基本的には、一つの壁面につき一場面、つまりある特定の時間と空間で起きている出来事が割り当てられる。これは、そこに描かれている場面と他の場面とを区別するためである。例えば一種の異時同図である「漫画」というメディアであってもコマ割りがあり、一つのページが線で区切られている。そのため、各コマ=場面はそれぞれ別の時間と空間であると認識できるのだ。それによって初めて、それらを繋ぎ合わせることが可能になり、読者はそれらを一つのストーリーとして経験できるのである。岡崎が最初に注目しているのは「各場面が描かれている絵画を一つの物語として経験するための条件」である。例で見たように、鑑賞者が各場面を一つの物語として統合するには、まず描かれている「各場面」がそれぞれ別の場面であると知覚される必要がある。では、マティスの「十字架の道行」においてはどうだろうか。

補助線③: 「ヴェロニカのハンカチーフ」、「コピーのコピー」

マティスの「十字架の道行」に戻ろう。再度確認だが、マティスの「十字架の道行」はキリストの受難の各場面を一枚の壁画に描いた作品であった。ただ問題になるのは、各場面がどのように描かれているのか、である。仮に各場面が雑多に並べられていても、全体の統一を損なわずに各場面ごとに画面を文節しようとするなら、「非現実性のレヴェルの差」を設定する必要がある。つまり「それぞれの場を明確な違いを持つ技法で描き分け、リアリティの差をつける」必要があるのだ。これは美術史家スヴェン・サンドストロームの指摘であるが、岡崎はその見立てを一旦借り、マティスの「十字架の道行」にそれを当てはめてみる。

「『非現実性の諸レヴェル』として見れば、『十字架の道行』は、その中心性が失われ、複数の異なる表記レベルが分裂したまま、等値に重ねられていうようにも感じられる。通常ならオリジナル(現実/主題)からのへだたり(直接性の温度の差)として測られる表象の現実性のレベルの差が、その中心場面が希薄にされているために成立しなくなっていたわけだった。しかし、それはただ等価に並列されていたわけではない。たとえば、にもかかわらず何故、ヴェロニカのハンカチーフだけが、そこから浮き上がって見えたのか。」(p. 27)

つまり、物語の中心になるような「磔に至る場面」がとりわけ特別な技法で描かれているわけではないため、マティスの「十字架の道行」には「非現実性のレヴェルの差」が存在しないというのだ。このように考えると全ての場面は等価に並べられているだけとなるが、岡崎は6場面目の「ヴェロニカのハンカチーフ」だけが他と比べて浮かび上がっていることを指摘する。

ここで「ヴェロニカのハンカチーフ」についてであるが、まず「ヴェロニカ」とはエルサレム出身の伝説的聖女のことであり、12年にわたる長血の病をイエス・キリストに治してもらった経緯をもっている。またこのヴェロニカがゴルゴダの丘への十字架の道行途中のイエスの血と汗を、自分が被っていた亜麻の手巾(ハンカチーフ)で拭ったところ、その布にイエスの顔が残ったという逸話がある。そして、この嘘のような出来事が「十字架の道行」の6番目のシーンとして採用されているのである。ここから分かる通り、この場面は物語全体で見れば特に重要と言うわけではなく「周縁的な装飾」と言えるだろう。

またこの「ヴェロニカのハンカチーフ」を描くことは「コピーのコピー」であり、現実性としては他の場面と比べて最下層にある。ここでの「コピーのコピー」とは、例えば、ある俳優のポスターを絵画に書くことである。まず、ある俳優のポスターとは、俳優の現実性を一段階下げている。つまり現実の俳優は直接的にはいないということだ。次に、そのポスター自体を絵画の中に書くとなると、そのポスター自体の現実性を下げることになる。間接性を2回経由する、それが「コピーのコピー」である。このように考えると、まずヴェロニカのハンカチーフに写っているキリストの顔は、キリストのコピーである。また、その「キリストのコピー」である「ヴェロニカのハンカチーフ」を再度、壁画の中で表象することは「コピーのコピー」となる。これも先ほどと同様に間接性を2回経由している。他の場面はすべて「出来事のコピー」だが、「ヴェロニカのハンカチーフ」のみ「コピーのコピー」となり「現実性のレヴェル」としては一番下となるのだ。

にもかかわらず、この「ヴェロニカのハンカチーフ」だけが明瞭に輪郭が閉じており、また「6」の文字が、その内部に刻まれているのである。岡崎はこれに対して「以上からもたらされる論理的な混乱は(それに基づく視覚的混乱)を唯一解消する方法は、ハンカチーフの内部空間を、画面全体の平面内に従属しているのでなく、その外部にあって画面全体と対照していると見ることである。すなわち同一空間内に存在しないものとしてそれを見なす。」(p. 28)とする。つまり、「ヴェロニカのハンカチーフ」だけが壁画内に描かれたものとして認識することはできず、独立したものとして認識される必要があるというのだ。このように、マティスは「ヴェロニカのハンカチーフ」だけ特別視しており、それを他の場面に対する描き方と数字の割り振り方を変えることで特権化していたのだった。

このようにマティスの描く「ヴェロニカのハンカチーフ」は、「十字架の道行」という題材がすでに持っている物語の中心性のヒエラルキー、また絵画の中の現実性のヒエラルキーに対して大きな混乱をもたらす。それによって既存のヒエラルキーは崩壊し、他の場面は並列に並ぶも、「ヴェロニカのハンカチーフ」自らは特権的な座に君臨するのであった。岡崎は以下のようにまとめる。

「整理すると、ヴェロニカのハンカチーフの場面を示す≪現前する反復≫、そしてそれによる論理的混乱が『十字架の道行』画面全体に引き起こす効果は、まず複数の異なる表象間を秩序づけ区分する「非現実的なレヴェルの差」を攪乱し、すべての表象を等価な「平面性」へと落下させると同時に、ひるがえってその全く逆の方向から現実性の階層を作り出し条件づけるというものだった。こうしてコピーのコピー、平面の平面への写しとして、最も現実性の周縁、最下層にあったハンカチーフが、突然、現実性を保証する中心の座へ転移する。」(p. 29)

このようにして「ヴェロニカのハンカチーフ」だけが特別なものとして浮かび上がり、隣の壁画「聖母子」と呼応し、その欠如している顔を補うのである。

2

第2節では、「ロザリオ礼拝堂」に見られたような事態が他のマティスの作品にも見られると話が展開される。

「一枚の絵画の中で異なる次元の表象が複数に分裂しているというのはヴァンス礼拝堂だけに見出される特異な事態ではなかった。あらためてマティスの絵画を見直せば、マティスの絵画は平面的というよりも、むしろ、全ての部分が同じ強さを要求する、その要求を満たすためにだけ単純化されていたようにも思える。」(p. 30)

「絵画を構成するあらゆる要素にそれぞれ他とは置き換えられない強度と固有性を与えるために、それらは単純化され、そこで還元されていたのは、むしろそれらの要素と要素が作り出す、決して解消できないような対比、対立であった。マティスの絵の中に見出される要素のすべては全体として一つの平面に従属しているというよりは、複数の平面=対比関係に同時に属している。」(p. 30)

このとき例として取り上げられるのは、マティスの「赤いスタジオ」である。「スタジオ」という通り、ある空間にさまざまな家具や表象物(絵画や彫刻など)が置かれている。ただそれら以外はべったりと赤く塗られているのが分かるだろう。このように、ほとんどムラなく均一に塗られた背景には、奥行きが感じられない。これにより絵画内の各要素は、一つの遠近法に従属しているのではなく、おのおのがおのおのの在り方で存在しているように見える。(また岡崎はマティスの絵画における表象物、色彩の対抗関係からも、それら要素が個別化される原理も指摘している。)

この状態を岡崎は、以下のように表現する。

「視線を受けとめるべく設定されているはずの基底的な空間がマティスの画面には存在しない。視線は手応えもなくする抜け、あるいは留まる点もなく画面の上をただ水平に滑っていく。見ている対象に対して自己の位置を確定できず、確かに見ているのに、いったい何処からの視点によってそれが可能になっているのかわからない。視線はそんな不確実さ、不安にさらされる。」(p. 34)

こうした「絵画を見ているはずの主体の不在あるいは視線の非在化」が、マティスの作品にはあり、岡崎は、それが「見る者の視線が、両立しえない複数の視線に引き裂かれ分裂してしまう」効果を引き起こすという。また、こうした試みは、ルネサンスの画家たちにも見られるというのだ。

岡崎が例としてあげているのが、ルネサンスの画家ティツィアーノの『ペーザロ家の祭壇画』である。この作品は全体としては整った遠近法が使われており、鑑賞者はその消失点に視線が誘導されるだろう。しかし、こちら側を見ている右下の少年の目に私たちは惹きつけられ、消失点から視線を外されてしまうのであった。このとき鑑賞者である私たちは、同時に複数の視線を要求される。つまり「消失点に向かう視線」と「少年の目に惹きつけられる視線」とである。鑑賞者は、それら視線の同居不可能さにより、主体が一つに定まらない状態にさらされるのである。

コラム: ルネサンス「単視点絵画」と、キュビズム「多視点絵画」

脱線にはなるが、このマティス論の横に「ルネサンス絵画」の特徴と、20世紀初頭の「キュビズム」の特徴を並べてみたい。これらはそれぞれ「単視点絵画」と「多視点絵画」として対比することができる。これは「統一した空間」「視線の分裂」という議論において参考になるように思われる。ここでは「ルネサンス」の方をマザッチオの「聖三位一体」 に、「キュビズム」の方をセザンヌの「台所のテーブル」に代表させて、その特徴を見ていく。

まずマザッチオの「聖三位一体」であるが、この作品は世界で初めて遠近法で書かれた絵画と言われている。十字架に架けられているイエス・キリストの背後にいるのは神なわけだが、遠くのものは小さく、近くのものは大きく描かれており、また絵画内の線が一つの消失点に向かっている。そのため、奥行きが感じ取れるのだ。これが遠近法(線遠近法)の描き方であり、また固定した一つの視点から対象を描写するため「単視点絵画」と言われる。

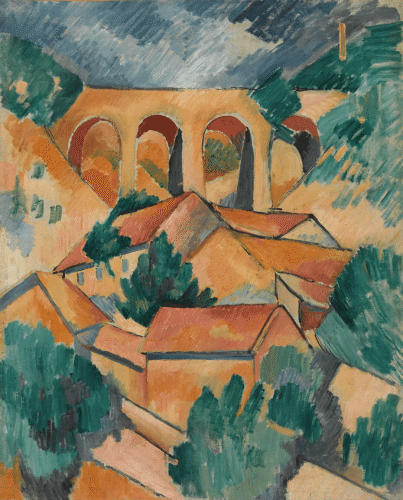

一方の「キュビズム」であるが、例に出した「台所のテーブル」の作者セザンヌはキュビズムの作家とは言われない。しかし、この「台所のテーブル」は、キュビズム的特徴を有している先見的な作品とされている。この作品も一見すると先ほどの「聖三位一体」のように「遠近法」がうまく使われているように思われる。しかし、よく見るとカップの縁や瓶の縁の角度が、異なっているのがわかるだろう。これを遠近法と対比して言えば、一つの消失点だけでなく、絵画の中にいくつもの視点、消失点があると言える。つまり固定した一つの視点からではなく、複数の視点から見えた対象を一つの絵画に同居させているのだ。それがキュビスムの絵画の特徴である。

美学者の伊藤亜紗は、このキュビズムの特徴を以下のように説明する。

「キュビズムの特徴として真っ先に挙げられることが2つあります。まずは、視点がひとつではないこと。さきほどコメントしてくれたように、セザンヌの絵では、テーブルを見ている視点と壺を見ている視点がずれています。壺は少し上から見ているのに対し、テーブルはもっと低いところから見ている。このように、絵の中に視点が複数存在しているというのが、キュビズムのひとつ目の特徴です。

もうひとつの特徴は、形の単純化です。ブラックの、特に建物の描き方にその特徴が表れています。ひとつひとつの家が、どれも五角柱のようなシンプルな形で描かれている。(中略)ピカソの風景画も、遠近法的なひとつの視点にまとまった世界ではありません。家や木などをそれぞれ違った視点から見ているからこそ、印象としてはバラバラであり、そのバラバラ感が、それぞれの個体性を際立たせます。そうした、一個一個のかたまり感を表現できるのが、視点の複数化と形態の単純化によるキュビズムの効果のひとつです。」(伊藤亜紗『感性でよむ西洋美術』pp.85-89)

マティスはキュビズムの作家(例えばピカソ)と同年代ではあるが、あまりキュビズムの作家としては語られない。しかし絵画内の各要素のバラバラ感、また強度の強さは、どこかキュビズムの作品と通じる部分があるように思える。

なお、ここでは「ルネサンス=遠近法=統一された空間設定」という理解になっているが、岡崎が試みているのは、その再検討と言っていいだろう。

3

第3節では、先ほども登場したルネサンス期の画家ティツィアーノの「田園の奏楽」が分析される。岡崎は、この作品にも「見る者の視線が、両立しえない複数の視線に引き裂かれ分裂してしまう」効果があるという。また、それによって「背後に隠されているだろう意味を探求したい」という解釈の欲望が駆り立てられるという。では、そうした経験はいかにして成り立つのだろうか。

分析の詳細は同書を読んでもらえればと思うが、大きく言うと岡崎は絵画内の各要素の描かれ方に注目する。前景、中景、後景の描かれ方、裸婦の描かれ方、それぞれの陰影のつけられ方などを細かく見ていくと、それぞれ異なる文法によって描かれているというのだ。これは制作者でもある岡崎ならではの分析だろう。だが確かに素人目で見てもその違いを感じなくもない。

この事態を岡崎は以下のようにまとめる。

「彩色、筆触、明暗、色調、肌目、形態という画面を組織するそれぞれの文法が全く別個に画面を連合し、そのつど異なる平面を浮上させる。それを見る者の視線は、異なる文法による視覚ゲームを同時に遂行することを要求されたかのようにその度に分裂させられる。」(p.46)

つまり、異なる文法によって描かれた要素が一枚の絵画に同居しており、それによって視線の分裂が起こるというのだ。異なる文法で書き分けられた各要素は、一つ一つの文法に応じて独立した存在となる。ただ絵画という一つの平面にそれらが描かれているため、鑑賞者の視線はそれぞれの存在へと散っていくのである。

また岡崎の表現も独特である。「異なる文法による視覚ゲームを同時に遂行することを要求された」における「ゲーム」という単語は、ウィトゲンシュタインの「言語ゲーム」から来ている。ウィトゲンシュタインがいうには、会話とは、会話をしている人たちの間で暗黙に了解されている「規則」があり、それに従っているがゆえに成り立っているというのだ。それをウィトゲンシュタインは「ゲーム」になぞって「言語ゲーム」と表現している。この「ゲーム」の要素を意識すれば、先ほどの「異なる文法による視覚ゲームを同時に遂行することを要求された」とは、別の言い方を試みれば、同じフィールド内でサッカー、バスケ、ラグビーが同時に行われており、鑑賞者=プライヤーはそのどちらのスポーツにも参加させられている状態と言い換えられないだろうか。もしそのような状態に置かれた場合、体や頭が引き裂かれるような経験は避けられないように思える。

岡崎は、この避けられない分裂の状態を「解決不可能」な事態の直面として読む。そして、その直面が解釈の欲望を引き起こすというのだ。

「「背後に隠されているだろう意味を探求したい」という誘惑に駆られるのは、単にここに、我々の知覚と論理を混乱させるような解決不可能な分裂があるからである。ここから解釈の欲望が引き起こされるのはほとんど不可避である。」(p.51)

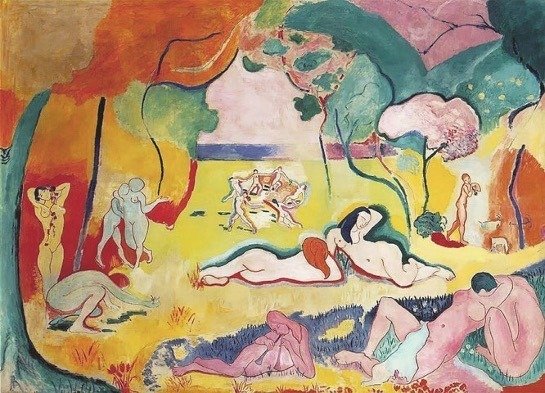

このようにルネサンスの画家もマティスと同様に、絵画内の各要素を統一された何か(遠近法、描き方など)に準じさせず、それによる視覚的効果について思索していたと言える。

4

マティスは、あるインタビューで以下のように答えている。

質問「どのように三次元を創り出されますか。」

マティス「私の仕上がりは”次元”の番号づけを消し去ってしまう一つの総合です」

質問「空間はあなたには制限されたものとして映るのですか、それとも無制限なものとしてですか。」

マティス「空間は私の想像力だけの広がりをもっています。」

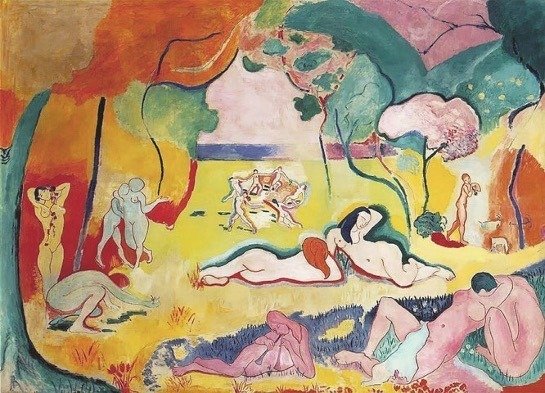

またマティスの思索は、1906年に書かれた「生きる喜び」から一貫していたと言う。一つ一つの要素が強度をもち、それぞれが対立し、呼応しながら浮かび上がる、その「経験の条件」を探っていたのであろう。

○コメント

・同内容は、2023年に東京都美術館で行われた「マティス展」のカタログに寄稿している岡崎の「もうひとつの生を生きるーーマティスのアオリスト」でより洗礼された形で展開されている。

○画像出典

・同「ロザリオ礼拝堂」(外観)(前方)(後方)

https://matisse2024.jp/highlights/vence/

https://blanca.xsrv.jp/blog/wp-content/uploads/2018/08/20160816_6.jpg

https://wp2022.casabrutus.com/wp-content/uploads/2022/06/0618Bestarchitecture03_1728.jpg

・同「聖ドミニクス」

https://gigaplus.makeshop.jp/ablanca/kaiga/tsuikashohingazo/Matisse/origin.jpg

・同「十字架の道行」

https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/a/aoi-lab/20180908/20180908153755.jpg

・マザッチオ「聖三位一体」

https://webmagazin-amor.jp/wp-content/uploads/2021/06/d6021cc6fd7c9095b86f93a054cfc620.jpg

・ティツィアーノ「田園の奏楽」

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/Fiesta_campestre.jpg/800px-Fiesta_campestre.jpg

・セザンヌ「台所のテーブル」

https://livedoor.blogimg.jp/kokinora/imgs/2/f/2fb42e46.jpg

・「伴大納言絵詞(簡略図)」

https://www.aisf.or.jp/~jaanus/deta/data_image/image_i/ijidouzu.jpg

・「十字架の道行」

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d2/Kreuzweg_St_Maria_Sehnde.jpg

・ティツィアーノ「ペーザロ家の祭壇画」

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ommons/thumb/2/20/Pala_pesaro_01.jpg/370px-Pala_pesaro_01.jpg

・ブラック「レスタックの高架橋」

https://img10.shop-pro.jp/PA01047/075/product/175362846.png?cmsp_timestamp=20230620115134