「ちゃんと困る」ということ

先日、グラファーの井原さんのセミナーを聞いていた時に、井原さんが発した「ちゃんと困っているのであれば支援することができる」という言葉にめちゃくちゃ共感したので、ちょっと書き残しておこうと思います。

ひとつのものを創るということ

私がやっているようなICT活用支援の多くはなんらかのソリューションを生み出していくという活動になることが普通です。

私は常日頃色々な方から相談をいただいて、その都度こういう事をしたら良いのではないかとアドバイスをしたり、場合によっては提案資料を作ったりしてますが、9割がた「母さん、僕のあの帽子、どうしたんでせうね? 」とばかりに、そのままどこか彼方に消えていくことが普通で、こちらもこちらで期待しすぎても精神衛生上良くないので、そのうちなんか芽が出たらラッキーくらいの気持ちで出してるところもあります。(もちろんその都度全力で対応させてはいただきますが)

そうして今までに対応した数は多分両手両足くらいでは足りないと思います。

だからよく「提案が通らない」とか言ってる人を見ると「そんな簡単じゃないけどなー」というのは肌感覚として思うところです。

何が足りないのか

システムを作るというと、なんかプログラミング技術を駆使してかっこいいサイトやらアプリやらを創ることを想像されますが、システム化とデジタル化というのは全くの別物であるという認識を持つことが必要で、システム化という場合はオンラインの部分だけじゃなく工程全部含めた全体最適を考えながら作っていくことがとても大事です。

例えば子育てポータルサイトを作るという場合、そこに入れるデータは降って湧いてくるわけではないので、必ず「入力を作る」という作業が必要になります。

場合によっては入力を集めるところもデジタル化できるかもしれませんが、そこを人間がやる場合に集約フローやファイル形式、スケジュール、担当課をどこにするのかなどのアナログ調整が必要になります。

デジタル化という部分にだけ捉われていると、往々にしてそこの調整コストが頭から抜け落ちていき、こんなはずじゃなかったとなることが多いのです。

システムという言葉は「相互に影響を及ぼしあう要素で構成される全体のまとまり」なので、「各要素」にはなにがあるのか、それはどのように影響しあうのかなどを見極め、適切かつ効率的なフローを作って配置することが必要です。

個人的にはピタゴラスイッチの装置を作ってるみたいだなーといつも思っているのですが、途中の調整は確かに大変で、たまに「ぶち壊しちゃる!」と破壊的思想に囚われたりもしますが、最初から最後までボールがきれいに転がって、入るべきところに着地した時の快感は最高です。

新型コロナに伴う改善事例

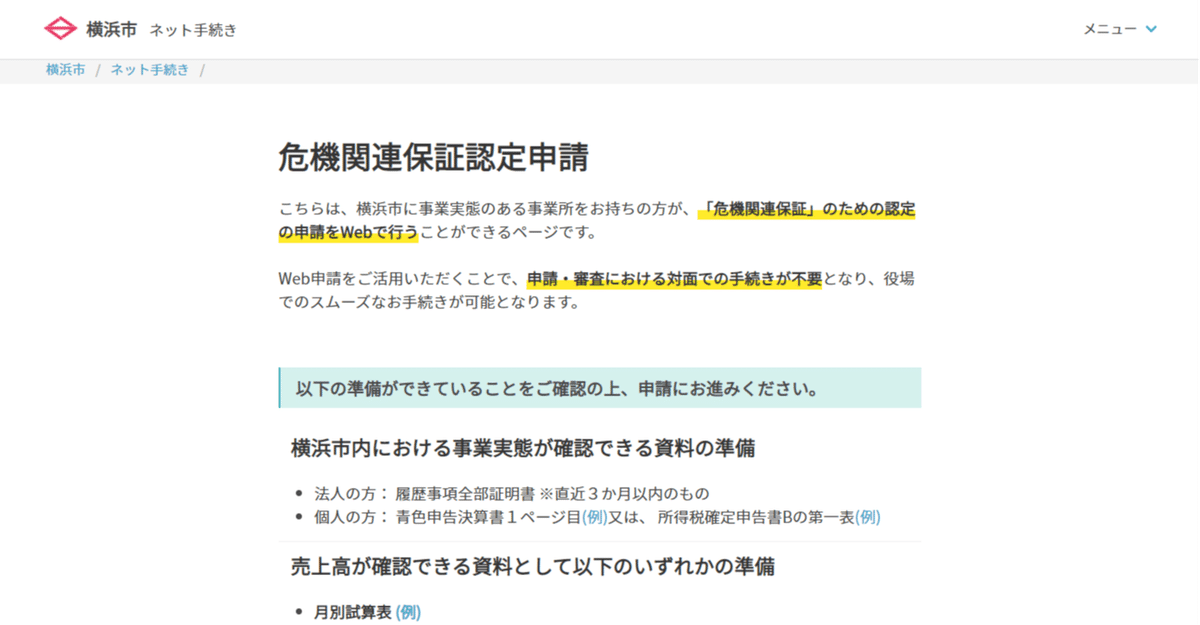

今回、本市の危機関連保証認定オンライン化を支援させていただきましたが、これは正にすべてがピタッとはまったプロジェクトでした。

原課である金融課が持つ課題意識や業務知識、グラファーさんのUXを作り上げる知見、そして私の微々たる支援(笑)がうまくハマって実現しましたが、その過程では添付書類削減検討や中小企業庁への押印省略の働きかけなど様々なアナログ調整があり、システム構築と同じか、むしろそれ以上に時間がかかっています。

でも、その結果としてシステム側も大分スマートにすることができて、最大180分かかっていた申請者の窓口滞在時間も5分まで短縮することができるなど、システム・アナログ事務の双方に影響があり、全体最適がどれだけ大事かというのを改めて実感することができました。

それを膨大な窓口事務に加え、利子補給など新たな事務への備えや補正予算対応をこなしながら完遂した金融課職員と、そうした状況に柔軟に対応しつつ様々な改善を加えてスマート申請をリリースしてくださったグラファーの皆さんには大いなるリスペクトを捧げたいと思います。

よく「目的と手段を間違えるな」という話をあちこちでさせていただきますが、このプロジェクトの目的は「オンライン化」ではなく、あくまでも「事業者の窓口滞在時間を極限まで減らすことで、事業者・行政職員双方の感染リスクを減らしつつ、行うべき認定交付事務を遂行する。」ということです。

ここでうっかり「認定オンラインシステムを作ること」とかを目的にすると、ステークホルダ間で向かうべきゴールがぶれぶれになった結果、途中の調整が上手くいかず、調整コストが増えたり、最悪プロジェクトが破綻するか、それ以前にプロジェクトにすらならないことが多いと思っています。

親に良い大学に入れ入れと言われ続けて東大に入ったけど、その後何していいかわかんなくなって中退したみたいな話は目的と手段を間違えた典型だなと思いますが、あくまでもゴールは「様々な知識や体験、人脈を身につけて、その力を社会を良くすることに活かせる、自分もそれによって社会に求めらる人材でいることができるし対価も得られて幸せな人生を歩むことができる」というのが親が望む姿だったはずで、実はそのための学びを得るためには、東大だけじゃなくて専門学校でも世界を放浪させるでも手段は色々あるはずなのですが、それが「良い大学に入る!」というのがクローズアップされ過ぎて色々かけ違ってしまったということかなと思います。(別に東大に行くのが良くないとか言ってるわけじゃありません。念為)

「ちゃんと困る」を共有する

過去の体験から、どういう時に提案が通るかと言えば「正しい目的をきちんと自分が掴んでいて、かつ、それを共有できる決裁者と出会えた時」に尽きると思いますが、その時に必要なのが「ちゃんと困っている」という状況、要は「課題がしっかりと掴めている」ということです。

というか、別にそうじゃなくてもプロジェクトは起こるし、なんとなくアウトプットは出てくるのですが、往々にして自分やステークホルダーの間で「なんか違う」という気持ちを抱きながらやった結果、なんか中途半端なアウトプットが出た挙句に「あー、終わった終わった。じゃーねー。」となることが多いです。

でも、みんなが正しくひとつの目的に向かってゴールしたプロジェクトは「心に残るプロジェクト」になります。

そしてそういうプロジェクトを共に走った人とは、あの時はこんな苦労があったよねーとか、すごく勉強になったよねーとか言い合える仲間になれることが多く、そうしてできた仲間は次のステップへの掛橋となってくれる私のかけがえのない財産でもあります。

あなたの周りにも「ちゃんと困っていること」は持っている人は必ずいるはずです。

そうした人を探して手段に捉われることなくゴールへたどり着くルートを探すことから始めてみてください。

よければサポートお願いします!めっちゃ励みになります!