本棚のざじ(ず)ぜぞ

タイトルが(ず)なのは、「ず」で始まる本がマンガも含めて1冊も見つからなかったから。

「図鑑」とか「図解」とか、「ずっと」とか「ずいぶん」とか「ZOO」とか、いろいろありそうなのに、無い。

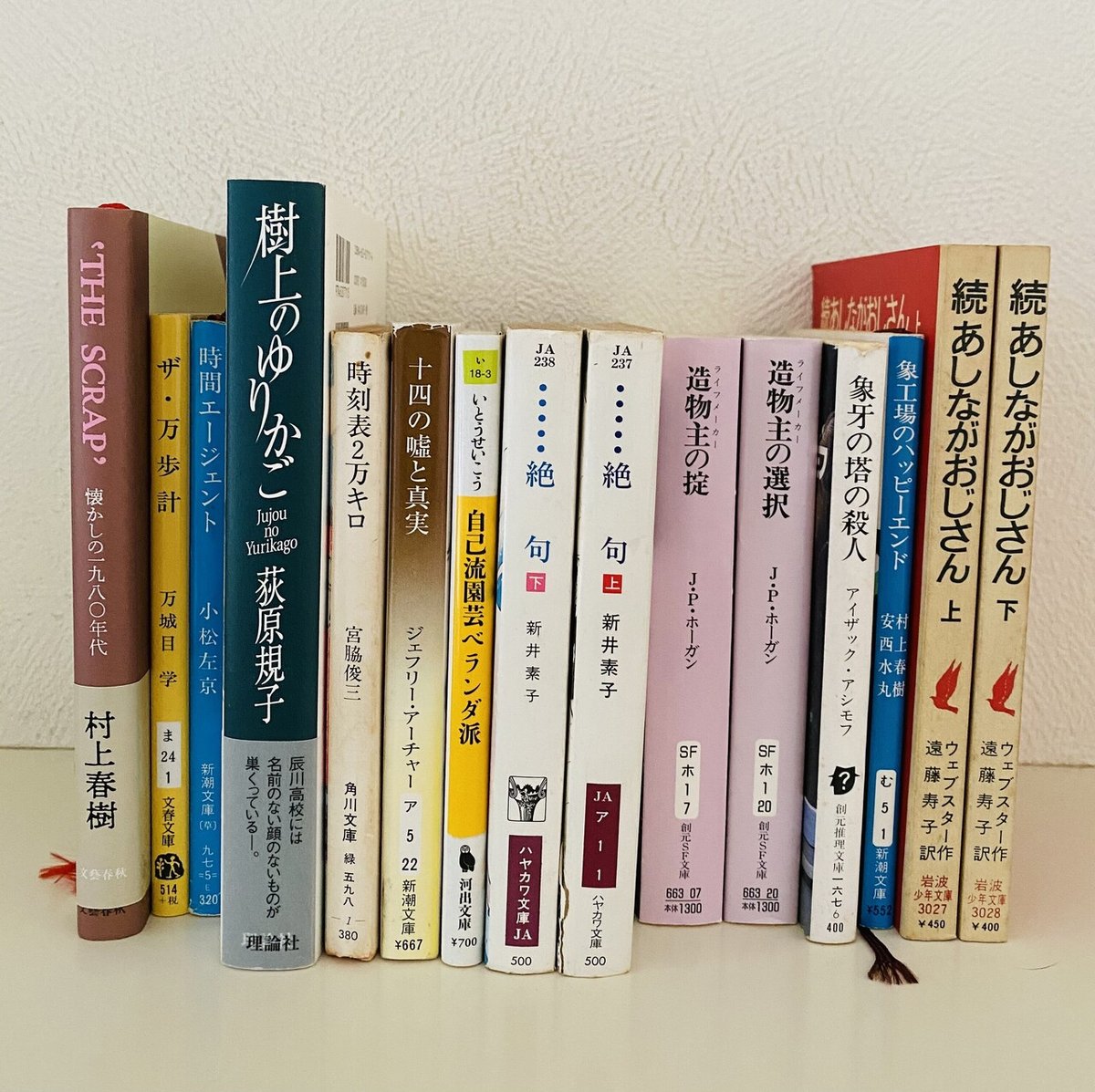

「ざ」は「The~」がたくさんあった。その中でも写真の‘THE SCRAP’。村上春樹の本だけれど、まだ村上さんが「トレンディ作家」みたいに思われていた頃の香りがプンプンする。

まえがきに、村上さん自身が「連載は嫌いなのにこの連載は書くのが実に楽しかった」といったことを書かれている。

理由はこの連載のために アメリカの新聞や雑誌がどっさり届くからだそうだ。

やっぱり村上作品にはおしゃれな風が吹いていたよなぁ、と今さらながら思う。そしてそこも大好きだ。

宮脇俊三の「時刻表二万キロ」は名著!

今はもうなくなってしまった路線もたくさん出てくる。私は鉄ちゃんではないけれど、これを読むと旅をしたくなる。もう何回読んだか分からない。

「ぞ」は「続~」がやはりたくさんあった。

その中で載せるなら、これ「続・あしながおじさん」。

「あしながおじさん」の主人公だったジューディの大学時代の親友サリーが主人公だ。

そのサリーがジューデイに出す書簡で構成されていて、形式は「あしながおじさん」と同じ。

孤児院出身のジューディはお金持ちのあしながおじさんと結婚し、子どもも生まれて優雅に世界を船で旅しているのに対し、お嬢さん育ちのサリーはそのジューディが育った孤児院の新しい院長として、「職業婦人」の道を歩き始めているところが面白い。

もちろん前作と同じテイストだから、すごくリアルに働く女性のシビアさを描いているわけではない。前作と同様ユーモラスだし、その中でサリーも幸せを見つけていくのだけれど、「あしながおじさん」のシンデレラストーリーよりちょっと大人な内容になっている。(ジュヴナイル小説だとは思う)。

当時アメリカで大学を出た良家の子女が社会に出て働くということが、どういうことかはよく分からないけれど(そういった視点は描かれていない)、でも、やはり社会の無理解や偏見、前例といった壁に今よりずっとぶち当たっただろうということは分かる。

その点に主眼が置かているわけではないけれど、そんなことも少し考える。そこはそことして、私は「あしながおじさん」同様大好きだ。

相変わらず作者自ら描く棒人間の挿絵もあって楽しい。

それとは別に、写真でお気づきの方もいると思うが岩波少年文庫、ずいぶん古い版である。

今の新装版は、普通?の紙の表紙に紙のカバーがかかっているのだけれど、、かつての岩波少年文庫は、ちょっと特殊な加工がしてある繊維のようなプラスティックのような独特の手触りの装丁で、カバーはなかった。

私はこの古いタイプの風情(外観や手触りや丈夫そうな安心感とか・・・子供が手に取って読むことを実によく考えていると思う)をこよなく愛している。

何冊も持っている古い装丁の岩波少年文庫を手放すことは到底できない。

またこのタイプに戻らないものだろうか。

「ず」・・・今度本屋さんで面白そうな「ず」で始まるタイトルの本を探してみようと思う。

お読みいただきありがとうございます。楽しんでいただけたなら嬉しいです😆サポート、本と猫に使えたらいいなぁ、と思っています。もしよければよろしくお願いします❗️