多職種連携の軌跡は奇跡!①

勤務医時代、技工用エンジンを携えて遠く離れた山奥まで往診に出かけ、入れ歯をちょこっと調整しただけなのにすごい有難がられた成功体験から、「これからは往診の時代が来るのでは?」と感じた若い頃の私。

その後歯科医院を2004年に開設。しかし周囲に歯科医院が多い、言わば激戦区の中での開業。生き残るには往診を武器にするしかないと当初から考えていたが、そう簡単に往診依頼が来るものではない。

※さっきから「往診」という言葉を用いているが、当時は歯科において訪問診療という言葉も、連携の概念すらない時代だった。

最初の転機は歯科医師会の委員になったことから。

2006年より市の歯科医師会の地域保健委員となった。入会して2年足らずの出来事だ。委員になるととにかく情報が早く回って来ることが一番のメリット。

ようやく委員の仕事にも慣れてきた2007年に日本糖尿病協会(日糖協)が歯科医師との連携を図るべく、登録歯科医制度を創設した。

当時は聞きなれない会の名前と何に充てられるか検討もつかない会費徴収で、登録に慎重になっていたところもあるが、糖尿病患者がウチの歯科医院に来てくれるのであれば医院経営も良くなるだろうという、ほぼ金儲けの発想から登録歯科医に名乗りを上げた。(すいませんゲスい発想で)

登録歯科医になってみたものの・・・

糖尿病患者が紹介されてくるシステムではないので、すぐに糖尿病患者が来るわけがない。当時はまだまだ医院経営も厳しかった中(もちろん今も厳しいですよ)、会費が痛く感じたのを覚えている。正直その良さを当時はあまり実感おらず3年で登録医を返上しようかと思った時期もあった。

残念ながら今でも「あなたは糖尿病です」「糖尿病の人は歯医者に行ってくれ」と医者から言われたから来たという人は少数だ。

しかしながら当時勉強した糖尿病の知識はその後の医科歯科連携、多職種連携で花開くことになったのである。

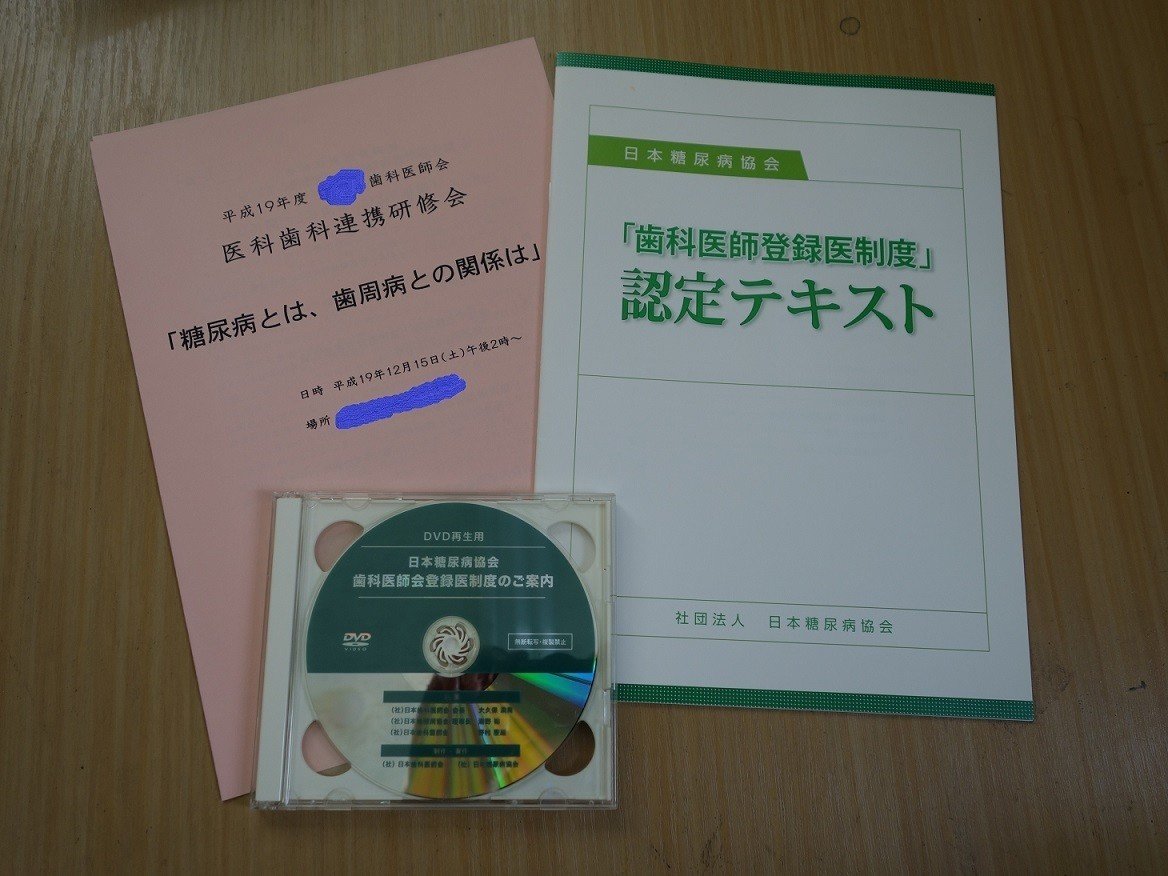

2007年に歯科医師会から配布された日糖協からの資料の一部

当時はこの研修会(土曜の半日)に年1回出席すれば認定更新が可能であった。

そして同じ2007年。この地区で口腔ケア研究会の第2回目が開催され、地域のNST研究会の第1回目も開催された。ただどちらも在宅や施設での口腔ケアの話がほとんど。NST研究会に至っては病院だけの話に終始し、参加した開業歯科医師はウチただ1人。ものすごいアウェー感の中拝聴してたのは今でも忘れられない思い出。

何事もそうだが先陣を切るには、このアウェー感に耐えることも重要かと思う。

しかし、こういったものに参加したからとて、往診の件数が増える訳でもないし、口腔ケアの知識だけが増える、いわば頭でっかちな状況。悶々とした日々はまだまだ続くのであった。(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?