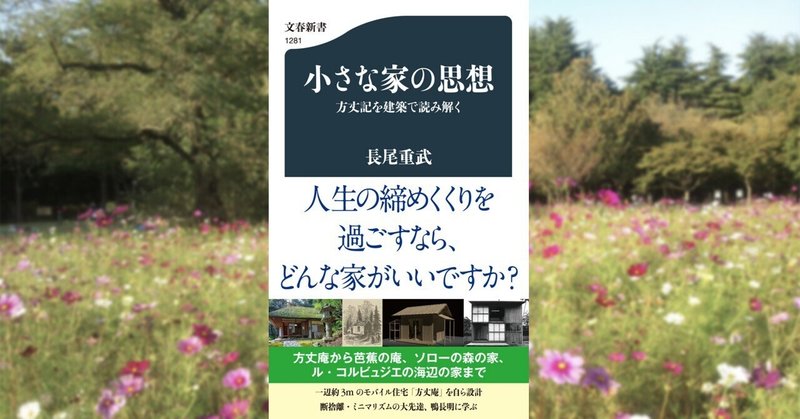

『小さな家の思想―方丈記を建築で読み解く』文春新書を出して⑤長尾重武

書評については、産経新聞の「人生を映し出す住まい」と題するものを、②で紹介しました。「阿弥陀如来絵像を掛けて法華経を置くコーナー」や「琴や琵琶を立てておくコーナー」があって、「「信仰」と「文化」を両立させた屋内の配置などを通して長明の人生観、世界観をみごとに解き明かしてゆく。」そのように書かれていました。

それでは、鴨長明の「信仰」とは何だったのでしょうか。「阿弥陀如来絵像を掛けて法華経を置くコーナー」ということで明らかですが、『往生要集』

が置かれていたことが重要です。

こうしたことを前提に、長明が方丈庵に託したのは、短い文章の中に、ズバリ、「長明がここにどんなものを持ち込んだかを見れば、浄土思想とのつながりがくっきりと見えてくる」と書いて、方丈庵はモバイルハウスだと書いているのが、週刊朝日2022.7.22、平山瑞穂さんの書評でした。

それを、別の言葉で、「そこには、仏教者としての長明による、極楽往生への準備としての”終の棲家”というコンセプトがあった。」つまり、浄土思想が表明されてるわけです。おなじくモバイルハウス同じくであることを表明しています。週刊東洋経済2022.7.23の書評でした。

『方丈記』はごく短い量の文章で成り立ち、400字詰原稿用紙にすれば、22,3枚だと思います。方丈庵が最小の家だとすれば、方丈記も最小の文章量で形作られています。大事なことが総て述べられているいるわけではなく、隠された内容も少なくないと感じています。それがまさしく、上に述べた彼の宗教そのものであり、信仰です。極楽往生、などとはどこにも書いていないのです。

『往生要集』という本の意味も、文脈から読み解き、極楽往生のための姿勢と念仏のあり方を書いた「臨終の行儀」を、第3章の終わりに掲げた平面図で示しています。

このことを、出版当日に書かれたブログに、早くも取り上げられたのが、①

の松本の方です。朝カフェ、とは渚のスタバと書いています。素晴らしい感性の持ち主だと感心しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?