第1回 LITALICO教育ソフトウェブセミナー〜千葉県柏市による実践〜

開催日時:令和6年2月9日

場所:オンライン

参加者:約30名

120自治体、850校以上の小・中学校で活用されているLITALICO教育ソフト。LITALICO教育ソフトを導入することで、学級経営にはどのような効果があるのでしょうか。今回は千葉県柏市における取組みをご紹介します。セミナーには、千葉県柏市の小学校で特別支援学級を担当する小澤拓也先生、柏市教育委員会児童生徒課の北村大明さん、そして、インクルーシブ教育の専門家である野口晃菜さんが登壇。盛りだくさんなセミナーの模様をレポートします。

千葉県柏市の小学校における実践

特別支援学級を担任する小澤拓也先生は、小学校教員になって6年目。自閉症・情緒障害特別支援学級※の担任となって2年目の先生です。

特別支援学級の担任になった当初は、どんな指導をしていけばいいのか、戸惑いもあったそうです。とくに経験の浅い先生にとって、限られた時間のなかで、一人ひとりの実態を把握し、目標を設定し、その子に合わせた教材を準備することは、共通の課題でしょう。

発表では、そうしたご自身の経験も踏まえながら、LITALICO教育ソフトが現場の先生にとってどんなサポートになり、お子さまとの関わりがどのように変わったかをお話しくださいました。また、受け持つお子さんに合わせた教材のアレンジなど、工夫がいっぱいの活用法も共有してくださいました。

保護者アンケートを実態把握の手がかりに

LITALICO教育ソフトの「まなびプラン」には、保護者に配布できるアンケートが用意されています。小澤先生の学校では、年度はじめに保護者にアンケートを配布。このアンケートが、診断名や手帳の有無、通っている医療機関や療育機関など、その子の情報を把握するとともに、保護者とお子さんの困りごとを知る手がかりとなります。

「アンケートをもとに、一人ひとりに合った目標を立てていきます。4月に初めて会った子どもたちの得意・苦手をつかむのは難しい面もあります。LITALCIO教育ソフトのアセスメント項目を参考にすることで、実態をつかむ手がかりになりました。また、学期終了時など、しばらく子どもたちと過ごした後のタイミングでアセスメントを改めて入力し、グラフ化しました。すると、自分の見立てとの相違などもチェックできて、答え合わせのようにも使えます。いままでの支援の方向が間違っていなかったと私たち教員の自信にもなりますし、アセスメント結果はグラフで可視化されるので、今後の指導の改善の足がかりにもなっています」

目標設定にも役立つ「スキルリスト」

具体的な目標設定には、まなびプランに収録されている「スキルリスト」が大いに役立ったといいます。

「スキルリストには、自己主張、数理的処理など分野ごとにスキルのステップが書かれています。経験が浅い段階であっても『この子は、これはできるから、次のステップを目標にしてみよう』など、段階に合わせて目標設定をすることができました。冊子になっているので、いま取組んでいるところに付箋を貼るなどして、教員間で目標を共有する際にも役立ちました」

また、目標到達のためのステップを知ることで、先生自身も先の見通しを持てるため、日々の指導の助けとなっているそうです。

スモールステップが子どもの自信に

「どんな教材を用意したらいいか」「教材づくりにかけられる時間が限られている」

こうした悩みを解決してくれるのが、LITALICO教育ソフトの「まなび教材」です。

「例えば運筆の練習プリントも、ガイド線が実線のもの、点線のもの、点だけのものと、少しずつ支援の度合いを減らしたものにステップアップできるように工夫されています。手順が分かりやすいので、子どもが自分でチャレンジしやすいのもポイント。自分でできたことが自信になり、先生に褒めてもらえることでやる気にもつながります」

何度も練習したい教材は、ラミネート加工し、ホワイトボードマーカーを使って、繰り返し練習できるように工夫しているそうです。ラミネート加工した教材はジャンル別にファイリングしてあり、子どもたちが自分で選んで自主的に取組む姿も見られるそう。

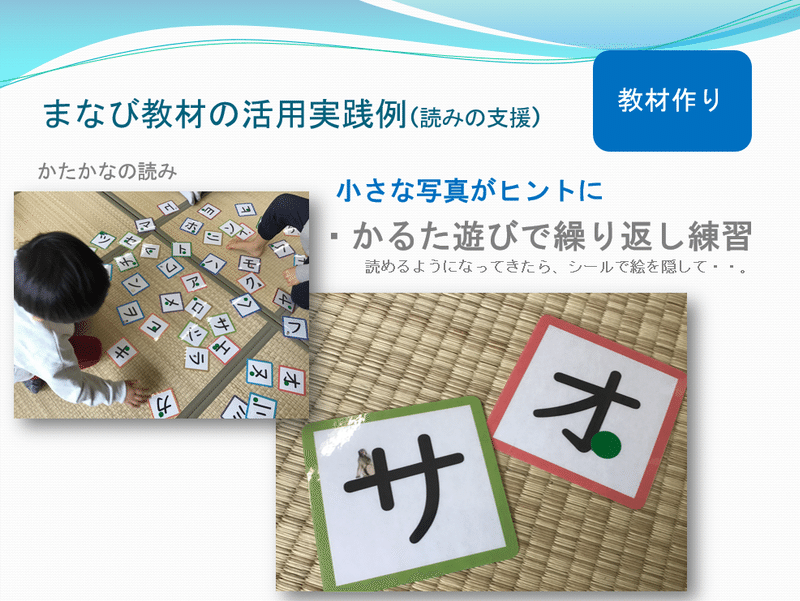

カタカナの読み習得用のカルタにもひと工夫。まなび教材には、それぞれの音のヒントになる写真が添えられています。例えば「サ」には「サル」の写真がついています。読めるようになってきたらシールで写真を隠し、楽しく遊びながら、ヒントなしでも読めるように練習していきます。

また、まなび教材のプリントを、子どもたちが使用しているタブレット端末で表示するなど、ICTツールと組み合わせた活用も。書くことが苦手な子にとっても、学ぶことの負担感軽減につながっているそうです。

教員同士で情報共有をしながら共に学ぶ

小澤先生の勤務する小学校では、知的障害特別支援学級※が2クラス、自閉症・情緒障害特別支援学級※2クラスの計4クラスの特別支援学級があり、4名の先生が担任をしています。

お互いに活用法を共有したり、意見交換をしたりすることも多いそう。

「LITALICO教育ソフトの活用で、教材制作の時間が短縮できた分、教員同士の情報交換や研修に充てることができています。教員が連携しながら、子どもたちが穏やかに過ごせるようにと、校内の研修も4人が中心となってすすめています」

4名の先生は、現在、特別支援学校教諭の免許状を取得するための勉強にも励んでいる最中。日々の業務にあたりながら、自身の勉強もできるのは、LITALICO教育ソフトで業務の効率化が図れていることも大きいと語ります。

「特別支援学級が学校の中心となるよう、LITALICO教育ソフトの力も借りながら活動しています」と締めくくられた小澤先生。温かいチームワークで、教育ソフトを工夫して活用してくださっているご様子が伝わる発表でした。

誰一人取り残すことのないインクルーシブ教育システムの実現を目指して

続いては、千葉県柏市教育委員会児童生徒課の北村大明さんによる発表です。

北村さんは、小学校の通常の学級の担任、特別支援学校小学部の担任、小学校特別支援学級の担任を経て、柏市の教育委員会で特別支援教育担当の指導主事に。大学の客員研究員や非常勤講師も兼任し、現在も大学院で応用行動分析学や認知行動療法等の研究をするなど、異色のキャリアを歩まれています。令和5年度より、柏市に「心理相談員」として入庁し、特別支援教育体制の拡充に尽力されています。

柏市の特別支援教育の体制

柏市には、小学校42校、中学校21校、高校が1校あり、小中学校のすべてに特別支援学級が配置されています。また、通常の学級に在籍する、支援が必要な子どもたちのために、「個別支援教員」も配置しています。特別支援学校とも連携をしながら、視覚障害、聴覚障害、病弱、肢体不自由の子どもたちの通級による指導体制も整えているほか、言語障害、難聴の子どもたちのための通級指導教室も設置。さらに、医療的ケアを必要とする子どものための支援体制整備も、北村さんが中心になって推進しています。

また、交流及び共同学習に力を入れているのも、柏市の特徴の1つ。

「特別支援学校と地元の学校の交流もあります。また、特別支援学級在籍の子が通常の学級の授業を受けることや、特別支援学級への入級を検討中の子のために体験期間を設けることもできます」

年間400回もの巡回相談で気軽に相談できる環境をつくる

北村さんが大切にしているのは、何よりも本人・保護者の当事者性を大切にした体制づくり。

「お子さんの状態、発達段階に合わせて、いろいろな選択肢を準備できたらいいな、と考えています」

そのための特徴的な取組みの1つが、巡回相談です。校長先生からの電話1本で、北村さんのような教育委員会指導主事や、特別支援教育巡回相談員が学校を訪問。児童生徒の行動観察、校内支援体制への助言、ケース会議への参加のほか、保護者面談に同席することもあるそうです。その数、なんと年間400回以上! 気軽に相談できる体制を整えていることが、支援の充実につながっています。

「新担任の先生、通常の学級の先生の支援ニーズは非常に高く、巡回相談要請は毎日のようにあります。1日6時間を上限として各校に派遣できる制度となっていて、相談員が特別支援学級に入り込んでサポートを行います。新任の先生の日常的な支援を観察し、『いまの声かけ、よかったですね』『ここはこうすると、さらにいいですよ』といったフィードバックも行なっています」

さまざまな研修やチェックリストで学校支援を充実

管理職研修、合理的配慮研修、校内研修など、さまざまな研修プログラムも実施しています。新任の先生がたの指導の助けとなるような、ガイドや資料、チェックリストなども作成し、配布しているといいます。

「例えば『教室環境づくりチェックリスト』といって、1学期の間に教室環境をどのようにつくるか、まず何をチェックするかを網羅したものを配布します。学年が変わるときにも、スムーズにもれなく引き継ぎが行えるようにと、引き継ぎチェックリストを配布。一人ひとりの児童生徒について、どんな引き継ぎをしたかをすべてチェックし、管理職の確認を経て市教委に提出する流れをつくっています」

「応用行動分析学」の考え方を活かして

巡回相談では、北村さんの研究テーマである「応用行動分析学」の考え方を活かしたアドバイスも。

「例えば、先生たちからよく相談を受けるお悩みに『何度注意しても同じことを繰り返す』というものがあります。こうしたケースでは、改善したい行動よりも、その子のいいところに着目するようアドバイスします。保護者への連絡帳にも『今日、こんなトラブルがありました』という報告を書くのではなく、その子のいい行動を書く。そうすると、その連絡帳を見た保護者のかたは、家でもお子さんを褒めるきっかけができますね。褒められたことがうれしくて、その子はまた学校でいいことをするかもしれない。先生も、褒めるところを見つけようと、いいところに目がいくようになります。これを、『ほめほめスパイラル』と名付けています」

どんな子にも、困った面だけでなく、いい面があります。いい側面を本人、保護者、担任で再確認することで、子どもには「自分は自分で大丈夫」という自己信頼感が芽生えると北村さんは語ります。

ほかにも、信頼関係を築くのに苦労している場合には、その子が好きなもの、関心があることに興味を持ち、「三項関係」を構築するなど、応用行動分析学の知見を活かした助言も現場の先生たちの支えになっています。

柏市でのLITALICO教育ソフトの導入経緯

柏市では、令和4年度から小学校5校、中学校1校でLITALICO教育ソフトのトライアルを開始。令和5年度から、千葉県で初めて予算化をして導入を開始しました。

「実は私も、新担任の先生の負担を少しでも軽くしたいと、エクセルで個別の指導計画のファイルを作成していました。子どもの強みに気づきながら、発達特性ごとの支援方法をリスト化し、選択できるようにしたものです。そんなときにLITALICO教育ソフトを知り、衝撃を受けました。『プロが作るとここまでできるんだ』、と。『これがやりたかった!』と思いましたね。学校教育の課題解決に、官民連携で臨むということの可能性を考えるきっかけにもなりました」

特別ではない、特別支援教育へ

柏市の今後の展望の1つは、すべての教職員の特別支援教育の専門性の向上。先生がたひとりひとりの児童生徒理解がすすむことで、すべての子供たちが安心して過ごす学校環境づくりができる、と話します。また、通級指導教室の拡充も検討しているそうです。

「特別支援学級における指導内容の充実、研修や巡回指導の充実、教職員の専門性向上にも取組んでいます」

柏市が掲げるのは「特別ではない、特別支援教育」というスローガン。その実現のためには、北村さんは「子どもは小さな大人ではない」ということを、いつも胸に留めておきたい、と話します。

「子どもは身体も心も発達途中の段階。私たちが『子どもは自然に成長する』と甘えず、最大限、環境づくりをしていくことが大事だと思っています」

子どもを中心とした支援とは?

セミナーの第3部は、インクルーシブ教育の専門家である野口晃菜さんが登壇。「子どもを中心とした支援」をテーマにお話しくださいました。

子どもを中心とした支援を実現するためのポイントとして、野口さんは以下の4つを挙げます。

・子どもの権利をベースに!

・子どもが学校に合わせるのではなく、学校が子どもに合わせる

・子どもの意見を聞き、いちばんいい方法を考える

・子どもと周囲の関係性を支援する

「日本も批准している『子どもの権利条約』が、インクルーシブ教育の共通言語になっていくことが重要。悩んだときには、私もいつも『子どもの権利条約』に立ち返ります。

また、いまの学校教育のあり方に子どもを合わせるのではなく、多様な子どもたちに合わせて学校が変わっていくことも重要です。今日の事例発表でも、素晴らしい実践がたくさん紹介されましたね。そして、子どもの意見を聞くことの大切さ。いちばんいい方法をいっしょに考えていくスタンスが大事です。さらには、子どもだけにアプローチするのではなく、その子を取り巻く環境にアプローチする視点も重要です。大人たちが変わることで、子どもが変わっていくということが大事だと思っています」

4つのポイントのなかでも、本セミナーで野口さんがとくに取り上げたのが3番目の「子どもの意見を聞き、いちばんいい方法を考える」という視点です。野口さんは、日本ではこの姿勢が軽視されがちだと指摘します。

障害の有無に関わらず、子どもは意見表明権の主体

日本が2014年に批准した「障害者権利条約」。この権利条約のスローガンは「私たち抜きに私たちのことを決めないで」というものでした。

条約の第7条には、障害のある児童は、自分に関係するあらゆることに自分自身も意見を伝える権利を持つことが明示されています。

「『障害のある子の意見をちゃんと聞こう』という話をすると『低学年だと分からないのでは?』『障害が重い子には意見がないのでは?』という人もまだいらっしゃいます。しかし、どんなに幼い子も、障害のある子も、『こうしたい』『これは好き』『これは嫌だ』という意思があり、それを表現する権利を持っています。それを前提として関わることが重要です」

個別の教育支援計画等において大切なこと

個別の教育支援計画等の作成の際にも、子ども本人の意見を聞くことは非常に重要です。

「よかれと思って周りがいろいろ考えるものの、肝心の本人がどうしたいかは聞けていない。こうした状況は、学校現場で見られうることだと思います。個別の教育支援計画や個別の指導計画は、子どもたち一人ひとりの学びの保障のために作成されるものです。子どもを置き去りにせず、子どもを中心とした計画でなければなりません。目標や手立て、合理的配慮についても、子どもの意見を聞きましょう」

野口さんは、ヒアリングの参考例として、次のような質問を挙げます。

「1年後どうなりたい?」

「学校で何を学びたい?」

「勉強で困っていることは何?」

「好きなことは何?」

「どんな学び方だと学びやすい?」

こうした質問を重ねることで、子どもの意見や希望が見えてきます。また、子どもにとっては、「意見表明によって、自分にとって学ぶうえでのバリアが解消された」という経験をすることにもつながります。その経験は、今後も自分に必要な合理的配慮をきちんと伝えていく土台にもなるでしょう。

「LITALICO教育ソフトのまなびプランには、子どもの願いを書く欄、合理的配慮を書く欄が設けられています。ヒアリングを通して、子どものことを知る機会をつくることが大事ですね。子どもの願いの欄と、保護者の願いの欄が分かれていることも、とても重要です。保護者にだけ聞くのではなく、子ども本人にも、願いを聞いてほしいと思います。また、アセスメント結果についても、ぜひ本人に共有してください。子ども、保護者と合意形成するプロセスを経て、うまくいかなかったら別のものを試す、ということをしていただけたらと思います」

周囲の大人の「余裕」も大切

子どもを中心とした支援を行うためには、周りの大人が元気で、余裕があることが重要、と野口さんは実感を込めて話します。

「先生たちの負担を減らし、先生たちが子どもの意見を聞けるような時間を作っていくこと。柏市では、教育委員会として先生をサポートする体制を構築されていますね。これは素晴らしいことですね」

※注釈

(記事内の障害名表記について)

記事内では、一般的に使用される障害名・疾患名、または学級名として表記をしていますが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)などをもとに、日本小児神経学会等では「障害」という表記ではなく「~症」と表記されるようになりました。現在の下記の表現になっています。

■自閉スペクトラム症

以前は自閉症、高機能自閉症、広汎性発達障害、アスペルガー症候群などのいろいろな名称で呼ばれていましたが、アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において自閉的特徴を持つ疾患が統合され、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「自閉スペクトラム症」という診断名になりました。

■知的発達症

以前は知的障害の名称で呼ばれていましたが、現在は知的発達症と呼ばれるようになりました。論理的思考、問題解決、計画、抽象的思考、判断、などの知的能力の困難性、そのことによる生活面の適応困難によって特徴づけられます。

■ADHD(注意欠如多動症)

以前は「注意欠陥・多動性障害」という診断名でしたが、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「注意欠如多動症」という診断名になりました。

■LD・SLD(限局性学習症)

学習障害は、2022年(日本語版は2023年)発刊の『DSM-5-TR』では「SLD(限局性学習症)」という診断名となりました。ただし、最新版DSM-5-TR以前の診断名である「LD(学習障害)」といわれることが多くあるため、ここでは「LD・SLD(限局性学習症)」と表記します。

<ご案内>

特別支援教育に携わる先生方をサポートするために開発された「LITALICO教育ソフト」は、誰一人取り残さない学びを提供するため、一人ひとりの実態に合わせた合理的配慮や指導内容を提案します。

「LITALICO教育ソフト」について気になる方は下記問い合わせ先よりお問い合わせくださいませ。

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

お問い合わせ先

TEL 050-3138-4614(平日9:30-17:30)

Mail iep_sys4school@litalico.co.jp

HP https://s-edu-soft.litalico.jp/

ご連絡いただいた個人情報は、株式会社LITALICOの個人情報保護方針に則って利用されます。個人情報保護方針に同意の上お申込み・お問い合わせください。株式会社LITALICOの個人情報保護方針はこちら

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?