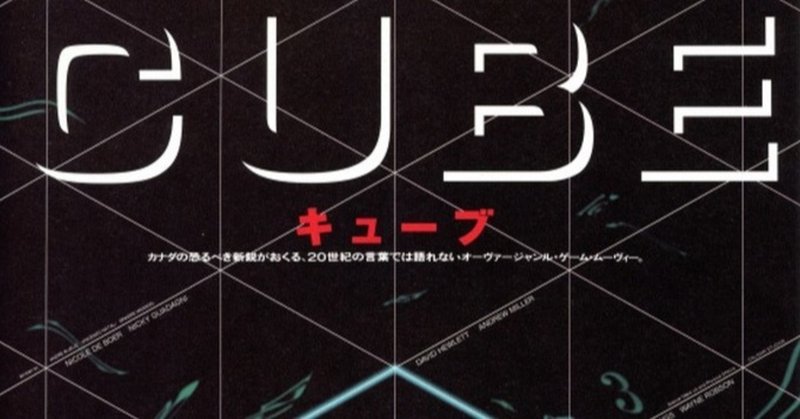

ホラー映画レビュー 「CUBE」(1997加)90.5点

デスゲームというジャンルはどこから来たのであろうか。

デスゲームとは、登場人物が死を伴う娯楽に巻き込まれ、閉鎖空間から脱出するためメンバー同士で殺しあったり、罠を切り抜けたりするジャンルである。少し前に主に漫画界で大ブームを起こし、現在はなろう系(異世界無双系)に取って代わられたが、細々と続いている。これのブームをたどると、少なくとも日本においては2つの作品の影響が大きいと思われる。

まず一つは「バトル・ロワイアル」である。日本においてはまさにデスゲームジャンルの金字塔で、もっとも強い影響をもたらしたものである。これは1999年に高見広春による小説で、同作家にはこれ関連以外の作品はない。中学生同士が孤島で殺しあうという衝撃的な内容で、翌年映画化もされた(今は議員の山本太郎が出演している)。自分もこれに接したときはまさに中学2年生。相当に話題になったものである。映画はR-15だったので見には行けなかったが、小説は皆で回し読みし、映画もどこからかVHSに焼かれたものが生徒間に裏で出回っていた。この作品に接した生徒はだれしも自分のクラスがバトル・ロワイアルに選ばれたときの妄想をした。映画は小説を見た人には不評であった。人物描写が足りないということが主な理由である。正直自分は映画のあっさり感が好きである。小説の一人一人の感情描写も面白いが、ホラー映画というジャンルにするにあたって、そのウェットな要素をスパッと切り捨てる選択をしたのは正解である。小説の登場人物はキャラが立ちすぎていて(どいつもこいつも明らかに中学生ではない)、そのまま映画にすると現実との乖離が著しくなるからだろう。そのため映画は日本において大ヒットしたが、評価はそこまで……といった印象である。しかし海外では和製のバイオレンス映画として結構評価が高くファンもいる。クエンティン・タランティーノなどは大ファンで、「キルビル」において深作監督に敬意を表し、栗山千明の起用もしている。「クライモリ2」に出てくるB級映画監督も、なぜかバトルロワイヤルのロゴがついた服を着ている。

もう1つは2004年のアメリカ映画「SAW」である。「ソリッド・シチュエーション・ホラー」と銘打たれたこの映画はホラーとしては異例のヒットを飛ばした。古い廃棄施設で2人の男が足に鎖をつけられ、中央には男の死体。そして道具として足を切断する用のノコギリ。「SAW」は今でも首都圏では頻繁に企画される「謎解き脱出系ゲーム」の火付け役である。

日本でのデスゲーム流行は、この「バトル・ロワイアル」と「SAW」の相乗効果と考える。思春期に「バトル・ロワイアル」に触れて多大な妄想をした人たちが作品を作る側の年齢に達したときに、「SAW」の大ヒットで土壌と要素が出来上がり、それに後押しされる形で発生したブームと考えている。

前置きが長くなったが、このような形で発展してきたデスゲームの起源は、果たしてどこにあるのだろうか。本当に始祖を考えていくと限りなく、推理小説のクローズド・サークル、それこそアガサクリスティの「そして誰もいなくなった」も明らかにその要素を持っているし、もっと言えばギリシャ神話の冥界のオルフェウスの話や、日本神話のイザナギの黄泉平坂巡りもそうだといえる。今回はそうではなくて、あくまで映画で、近代的なシチュエーションに限定して考える。

となると、私は1997年の「CUBE」であると考える。「CUBE」はまさに近代デスゲームの要素を満たしている。数多くのデスゲーム系作品が世の中にあふれているが、私は始祖である「CUBE」が今でも最も面白い作品だと思う。

「CUBE」は非常に斬新なサスペンスだ。ストーリーはあってないようなもので、数名の男女が目を覚ますと、とある立方体の施設の内部にいた。隣の部屋も、下の部屋も、上の部屋もすべてが同じ立方体で形成されており、どこまで続いているのかわからない。さらに特定の部屋には、明らかに人を殺す用の罠が仕掛けられている。彼らは、この謎の施設から脱出できるのか。

この映画の素晴らしいところは、脱出するため以外の余計な謎解き要素は完全に切り捨てられているところである。まず立方体以外の舞台描写は全くない。集められた男女に関連性はなく、なぜ連れてこられたのか理由は一切わからない。登場人物の背景的なものもほとんど描かれない。職業くらいである。この建物が何のために作られたのかもわからない。最後までこれらは明かされないのである。かつてこんな作品があっただろうか?それでも少しでも触れておかないと視聴者が納得できないと思ったのか、作中で登場人物が考察した理由が「意味なんてない、ただの捨てられた公共事業」「作ったからには使わなければならないので連れてこられた」という馬鹿にしたようなものである。「そんな理由なんざどうでもいいだろ?」と言わんばかりの非常にクールな作品だ。このソリッドさがたまらない。そんな映画が面白いのか?と未視聴の人は疑問に思うかもしれないが、これが面白いのだ。余分な要素を省いたことで、考察など余計なことを考えず好奇心のみで視聴することができる。最初ちらっと場面を見ただけの私の妻も、気になって最後まで視聴せざるを得なくなった。

以下は多少ネタバレとなるが、「CUBE」の展開として面白いのは、仕掛けられた罠で死んだ人間は最初の1人だけであるということ(オープニングの描写は除く)。他の死亡はみな関係がこじれたことによる人間同士の殺し合いの結果である。これも面白いポイントで、極限環境におけるサバイバルが人間関係にどのような影響を与えるのかリアルな描写がなされている。ウィリアム・ゴールドウィンの「蠅の王」のようなフィクションのみならず、実際の事件でも「アナタハンの女王」や「山岳ベース事件」など閉鎖環境は極めて残忍な事件を引き起こすことが明らかである。推理小説のクローズド・サークルのシチュエーションなどは、実際に発生したらたぶん犯人が全員を殺すよりも、生存者間で殺しあう可能性の方が高くなったりするのではないだろうか。「CUBE」において生き残るのが「彼」のみであることも、それを意識せざるを得ない。

最後に謎解き要素について。「CUBE」の謎解き要素は数学である。これは結構ハッタリが効いていてよいと思う。というのもだいたいの人は数学とは縁がなく、せいぜい素数については理解できても、因数になるとよく分からなくなって「へーそうなんだ、よくわかんないけどすごい!」的な感じで見進められる。「なんだかよく分からないけどすごい」と思わせられるのは少年漫画の技法には多く、効果的である。

逆に言うと、数学について多少造詣のある人にとっては突っ込みどころがある。自分も演出は効果的であるそれはわかっていても、一応高校で理系であったので気になった描写もある。

まず「数字に素数が含まれた部屋は罠である」と気づく点。これは気づけてすごい、と普通に納得。しかし次の描写で、「645」が素数か否か(当然NO)を判断するのに数学専攻の大学生が2秒ほどかける。これは不自然。次、「数字を足すとその部屋の座標となる」ことに気づく。これも気づけてすごい、となる(単なる座標をいちいちデカルト座標というか?というとこはある)。次、「素数が罠なのではなく、素因数が1つしかない数字が罠」という点。これは気づけてすごいし、要素としても面白い。素数=素因数が一つなのは明らかだが、素因数が1つ=素数ではない。例えば128は素数ではないが、2の7乗なので素因数は1つで罠ということになる。

次、最も気になる点。「3桁の数字の素因数の算出は天文学的な数字になってできない」と数学専攻の大学生が言うところ。これはありえない。3桁の数字の素因数の算出は小学生でもできる。たとえばさきほどの「645」を素因数分解しようとすると、まず2では割れない。次の素数3で割って215。次に5で割って43。43は素数なので終わり。645=2 x 5 x 43で素因数は3つというわけ。めっちゃ簡単なのである。しかし数学に造詣がない大多数の方は「へー、そうなんだ天文学的で難しいんだ」となる。これは脚本家も理解していながら、ハッタリを優先したと思われる。しかし5%の鑑賞者は意図は読めても、その理系的な性格からこの点がどうしても気になってそのあとの展開が頭に入ってこなかったであろう。

「CUBE」の映画としての素晴らしさは申し分なく、95点と点数付けたい。しかし上記の数学要素で5%の人間は気になってしまうだろうから、数学的に95点の5%引きで90.5点としたいと思う。

頂いた支援金は余すことなく、旅行先でどう考えても役に立たないものの購入に充て、それを記事内で紹介いたします。(例:チベット仏教のマニ車など)