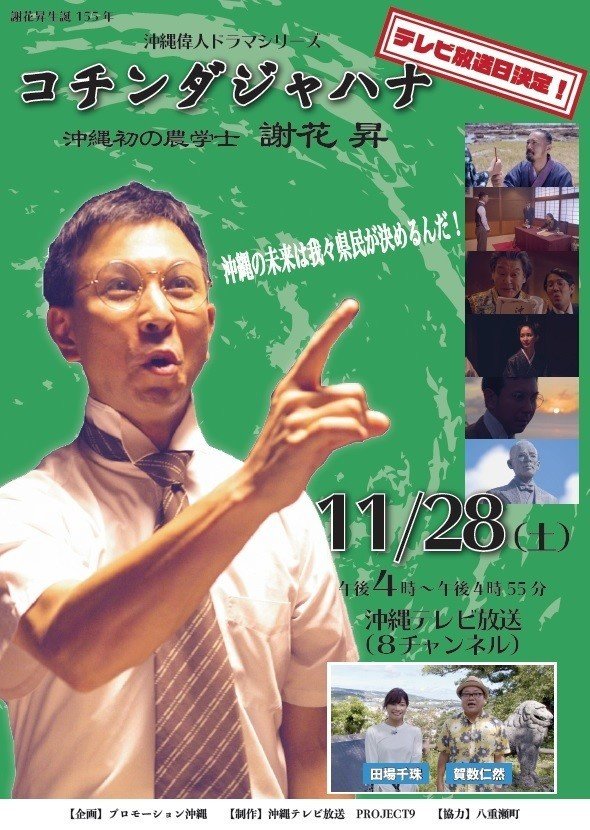

沖縄偉人ドラマシリーズ「コチンダジャハナ:沖縄初の農学士 謝花昇」を見て、ちょっと沖縄の近代史を深掘り

2020年11月28日に沖縄テレビにて放送された「コチンダジャハナ:沖縄初の農学士」

沖縄県内での放送でしたので、その簡単なあらすじと感想をまとめて、沖縄近代史の観点から少し深掘りしてみようかと思います。

番組の超ざっくりあらすじと感想

1865年、東風平間切に生まれた謝花昇の幼少期から話はスタートします。当時、琉球国内有数の疲弊地域だった東風平へ間切再建のために来ていた義村按司朝明に幼い謝花は薫陶を受けます。二代県令上杉茂憲がはじめた県費留学生制度によって東京へ留学し、帝国大学農科大学で学位をとって故郷へ戻り、沖縄県庁へ技師として入るところまでが序盤の話でした。東京では中江兆民に影響を受けるシーンも描かれています。

初の沖縄出身エリートとして県庁で活躍した謝花でしたが、ドラマの中ではヤマト人役人による沖縄人への差別視(”のろまな沖縄人”など)も描き込まれていました。その後、謝花は杣山(官有林)の開墾・払い下げ問題をめぐって時の県令奈良原繁と対立し、県庁を去ります。

県庁を去った後の謝花は、當山久三・新垣弓太郎らと「沖縄倶楽部」を結成し、奈良原の更迭や沖縄への選挙権施行を求めて活動します。しかしながら、奈良原更迭の話は政権交代によって有耶無耶となり、沖縄倶楽部内部でも分裂の兆しが見え始めたことで謝花らの運動は挫折していきます。

ラストは、謝花と當山が海辺で語り合うシーンになります。「負けたんじゃない、蒔けたんだよ」という言葉のやり取りでドラマのターンは終わり、謝花が44歳の若さで亡くなった事、謝花が亡くなってから2年後の1910年に沖縄へ選挙法が施行されたことが解説されていました。

はい、だいぶん端折った説明になりましたが、番組自体も1時間という事でかなり絞った内容になっていました。

八重瀬町の提供(何かの事業?)という事で、「八重瀬町(東風平)の偉人」として謝花昇の生涯を描き出し、所々に八重瀬の歴史や史跡(富盛の大獅子など)を推す内容でした。そのためか、これまでよく見られた謝花ー奈良原の対立を沖縄ーヤマトに投影する描き方ではなかったように思いました。

どちらかと言えば、悪代官奈良原に立ち向かう謝花とその挫折を描いたイメージで、その大きな背景は見えづらかったようにも思えます(もちろん、当時のヤマト人と沖縄人の差別構造などは所々に顔を覗かせてはいましたが、、、)。

ここでは、番組に描かれなかった部分にフォーカスして内容を深堀りしてみようかと思います。

そもそもこの時代の東風平ってどんな状況?

ドラマ編の冒頭で、とある農民が謝花少年にお金を借りようとして義村に糾弾されるシーンがありましたが、19世紀末から近代にかけて東風平という場所は沖縄本島南部を代表するド貧乏間切でした。

近世末期の琉球は全体的に疲弊の時代とも言われますが、東風平でも村倒れ(村の破産)を防ぐために下知役や検者と呼ばれる王府の役人が派遣されています(この辺りは後輩の某氏が現在精力的研究を進めているところです)。番組に出てきた義村按司も本来は首里にいるはずですが、現地で直接陣頭指揮をとっていたんですかね・・・(ちなみにこの後、義村按司朝知は頑固党の中心人物として琉球救国運動を展開し、嘆願のために脱清し、清国で客死しています)。

1879年に琉球王国が廃滅され沖縄県が設置されて以降も、この困窮状況は続いています。二代県令上杉茂憲が巡回の途中で訪れた際には、負債額「二万五千円」が記録されていて、負債を減らすために主食のイモ畠を潰して換金作物のサトウキビを植えている様子が記録されています。

王国時代のサトウキビ栽培には「作付け制限」があり、栽培地域や栽培量が厳しく制限されていましたが、沖縄県になると一転して一気にルーズになっていきます。サトウキビが増えるとどうなるかというと、主食(主にイモ)を作る場所を圧迫し、外からの輸入に依存するようになるんですね。それに近い状況が東風平ではおきていました。

一方、借金まみれの東風平ですが、教育にはしっかりお金をつぎ込んでいます。上杉が訪れた際も、新築の小学校を建てている最中で、この「美挙」に感動した上杉が周辺地域の役人を東風平に集めて今後模範とするように説き、「学事は東風平を以て第一とす」と書き残しています。

これについては、とある博士論文の第4章(「鍋島県政論:「殿様」から初代沖縄県令へ」)の中で詳しく論じています。※数か月以内に著書になる予定です・・・

この、負債まみれで糖業に依存して食うにも困っている、その一方で積極的に教育へ力を入れる当時の東風平の状況が、「農学士謝花」のバックグラウンドになっていると僕は考えています。だからこそ、後述するように謝花は糖業に依存しない沖縄農業の在り方を目指したのだと思います。

謝花昇の「農学士」の側面

番組のサブタイトルは「沖縄初の農学士 謝花昇」でしたが、自由民権運動の内容が中心だったため、「農学士」の側面があまり見えてこなかったように思います。

謝花が『沖縄糖業論』などの著作で主張した論点は多岐に渡りますが、僕が重要だと思うのは、台湾糖業への対抗と砂糖モノカルチャーの回避の2点だと思います。

琉球沖縄の糖業は近世近代を一貫して非常に零細な生産方法が主流でした。サトウキビ栽培と黒糖への加工を農民が一貫して行う形(農工未分離)です。

一方、謝花が県庁に入った1890年代は、日本の糖業を取り巻く環境が大きく変わった時期にあたります。原料となる分蜜糖(黒糖から不純物を取り除いて精製したもの)を海外から輸入し、国内の工場で加工する生産方法へ転換する時期でした。また、日清戦争の結果、日本が手に入れた台湾は、原料糖の生産地として大きな経済成長が見込まれていました。実際、台湾の生産額は10年余りで10倍に成長しています(3041万キロ→3億4400万キロ)。

当時の謝花は、台湾の経済成長に沖縄がこのままでは負けてしまうのではないかと見通していたようです。なので、沖縄県内での原料糖(白糖)生産や品質改良を盛んに主張しています。

また、砂糖に依存した経済のモノカルチャー化についても対策を打とうと試みています。

沖縄県設置から奈良原県政までの20年間を旧慣温存期と言います。この期間に出来あがった沖縄の経済構造を簡単に言うと、砂糖の生産を伸ばし、これを大坂市場へ売却する一方、必要な食糧や物資は県外から移入して補う、といった経済体制です。

(これだと、結局砂糖で稼いだお金が外へ出て行ってしまうんですね。あれ? なんだか、現在の沖縄と似ているような気がしませんか・・・)

こういった砂糖に依存した経済状況に対して、謝花は山藍の生産を提唱しています。もし、糖業の経済成長が台湾に負けたり、価格が暴落して不況が訪れた際のリスクマネジメントとして、砂糖の他にも沖縄の基幹産業を作ろうと山藍に目を付けていたようです。

この辺りの話は安崎文人さんが書いた「明治三〇年代の沖縄県と謝花昇の活動:謝花昇が構想した産業・経済の振興論の検討を中心に」で詳しく論じられています。(ごめんなさい、この論文はインターネット上では見れないようです)

しかしながら、当時の沖縄県がとった方向性は謝花の構想とは逆でした。番組には出て来ませんでしたが、謝花と対立したのは奈良原だけではありません。同じく県庁職員の仲吉朝助や、琉球新報の太田朝敷らは謝花の活動を批判し、産業に関しても対立しました。

そして、沖縄の近代は謝花の見通しをよそ目に砂糖に依存したまま進んでいくのでした。。。

(サンエー西原シティの横にある製糖公園)

沖縄近代史的エピローグ:その後、沖縄は・・・

番組の最後は感動的に綺麗な形でまとめられていましたが、実際はかなり悲惨なものです。

まず謝花は、挫折に挫折を重ねた結果、1901年山口の農業試験場へ職を得て向かうことになります。しかし、その道中、神戸駅で発狂し下国良之助に保護されます。この下国という人は、元々沖縄尋常中学校(現首里高校)の教頭先生で、伊波普猷の恩師でした。下国によって沖縄へ帰郷した謝花は、故郷東風平で静養しますが、7年後の1908年に44歳で死去します。

ちなみに「琉球王」と言われた奈良原県知事が沖縄を去るのも1908年の事です。戦前の沖縄県知事では最長の在任期間16年という超長期政権でした。

番組の中では暴利をむさぼる「悪代官」として描かれていた奈良原ですが、彼は置県以来温存されていた沖縄の旧慣(王国時代の制度)を改良し、他府県との同化(近代化)を推し進めるという任務を負って沖縄へ派遣されました。

奈良原の動向や当時の新聞記事を読んでいると、旧王府の支配層(上級士族)や、『琉球新報』などのメディアを上手く取り込みながら改革を進めた印象があります。だからこそ、謝花らによる運動は押し潰され、さらには沖縄内部の階級闘争(旧士族層 VS 旧百姓層)という様相を呈するようになります。

また、一般民衆の支持を取り込めなかった点も沖縄倶楽部の敗因ではないかと思います(一種のエリート運動だったのでは?)。

経済に目を向けると、1910年代の沖縄は第一次大戦の影響を受けて砂糖バブルに沸きます。戦場となったヨーロッパでは、糖業が壊滅的な被害を受けたからです。

しかし、大戦が終わりヨーロッパの復興が進むにつれて沖縄の糖価は大暴落し、ついにはまともに飯も食えず、救荒作物のソテツの身を食べなければならない程の大不況が沖縄を襲います。これが「ソテツ地獄」です。1920年代から沖縄戦までの沖縄は、砂糖に依存したことで起きた大不況の時代です。

謝花が危惧した状況が、そのまま再現されたと言っても過言ではありません。

前述した安崎さんによると、仲吉や太田らも大不況を受けて自らの糖業論を転換したようです。

県内での職もなければ食べる物も買えない状況の中で、沖縄の人々は県外への出稼ぎ、もしくは台湾・満州・南洋群島などの植民地やハワイ・南米への移民に活路を見いだします。

当山久三が開いた海外移民は、本格的な沖縄の「救済策」になってしまったのです。

(「謝花昇先生之像」とその後ろに生えているソテツ)

最後に、謝花については、大里康永先生の「謝花昇伝:沖縄解放の先駆者」をはじめ多くの研究者が「義人」として評価してきました。

番組の中では、この点について「謝花昇先生之像」の説明板の「義人」の文字を映すだけでサラッと流し、あくまで「八重瀬の偉人」であるところに力点が置かれていました。

この「義人」の話で参考になる研究が、大里知子さんの「「謝花民権」論についての一考察:特に沖縄の「日本復帰」に関して」(リンクから読めます)です。

沖縄とヤマト(日本)との政治的対立や、復帰運動の中で沖縄を代表するヒーローもしくはシンボルとして謝花が繰り返し評価され続けたことを大里さんは丁寧に論じています。その過程で根付いた代表的なイメージが「義人」なのです(詳しくはぜひ大里論文を読んで頂ければと思います。かなり読み応えがあります)。

以上、「コチンダジャハナ」を見て思ったことを一気に書き綴ってみました。

番組については「八重瀬推し」の部分が若干気になるものの、全体的に分かりやすい構成で、面白く見ることができました。

(細かいところでは、奈良原の服装とか・・・東風平にあんなに瓦葺の家ないよな・・・とか気になるところはいくつかありますが。)

沖縄の近代史については、まだまだ一般的な認知度は決して高くないと思うので、今後もこういった番組や企画が増えていったらいいなと思う次第です(出来るだけ、その度にnoteやYouTubeで感想を書き綴ろうかと思います)。

前田 勇樹

--------------------

最後までご覧いただきありがとうございました。

気軽にフォローしてください!

━━━━━━━━━━

■YouTube「前田勇樹の琉球沖縄歴史ちゃんねる」

https://www.youtube.com/channel/UCgvGTd-VR2CY3LL-3Xy9F5g/

■Twitter

https://twitter.com/ricefieldnomae

━━━━━━━━━━

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?