ご消息について/オンライン講座

稲城蓮恵

こんばんは。

今回山上さんと松月さんと一緒に、このオンラインの講座でお話をさせていただきます。「ご消息」について確認をしておきたいので、この場に立ちました。まずご消息とはどういうことなんだろうか。これによって、浄土真宗のご法義がとても広く伝わってきたことを、歴史として押さえておきたいと思います。

真宗新辞典の解説を読ませていただきます。ご消息の項目には、

御消息 ご−しょうそく

宗祖および歴代宗主が門弟・門末に与えた書簡及び書簡体の法語の敬称.親鸞の消息は古くから『親鸞聖人御消息集』や『末灯鈔』等として編集されている.宗主から門末にご消息を発する場合に,布教使の地方の寺院に派遣して披露することがあり,ご消息披露、おひもときという

と、ご消息を非常に大切にしてきた伝統があります。ご消息はもちろん大切なんですが、浄土真宗の門徒であれば、親しみが一番あるのはおそらくは「ご文章」だと思うんですね。

ご文章というのは、もともとお文(ふみ)と言われてきました。お文は蓮如上人がたくさんの人にご法義を伝えたいと、「伝わる伝道」を実践された第一人者であるといっても「それは違う」と言われる方はないと思います。そのご文章によって私たちの浄土真宗、特に本願寺派、大谷派という教団はここまで大きくなってまいりました。

そのことについて、ご文章を大切にする、あるいはご消息を大切にするというのは、ずっと伝統的に教団が持っているもので、教団の規則である最高の規則「法規」の中にも「宗制」というもので教義をきちっと定めて、ご消息を定めてある。そしてご消息を発布できるのはご門主さまということを明確にしてある。でも、そしたらご門主個人で手紙を書いて、蓮如上人のようにお手紙を門末に発布できるのかというと、そうではなく、現在の教団としては、教団の規則、宗法の中に謳ってあるわけですね。

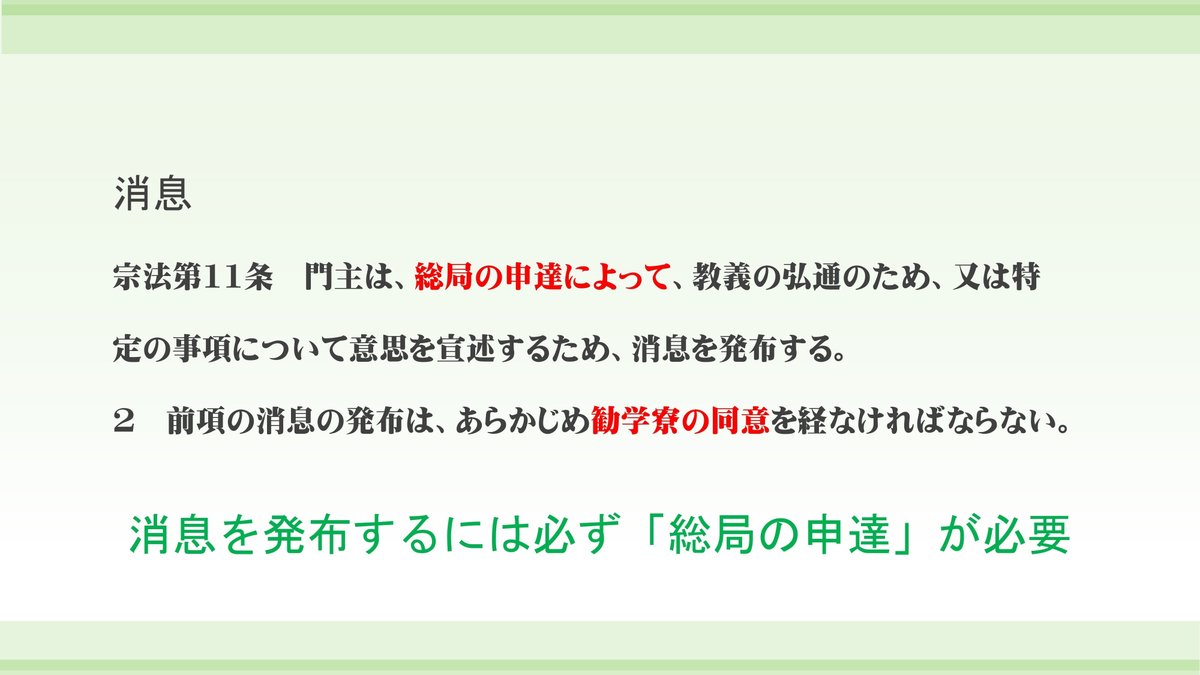

宗法第11条には、

と、ご消息はご門主さまが勝手に出してはいけないよ、しかもどういう手順があるのかというと、「総局の申達」によってと定めてあります。これに基づいて「新しい領解文」が出されて、その後、定期宗会があって、その間に我々領解文を考える会としては、パンフレットを作りました。みんなで新しい領解文をとおして浄土真宗のみ教えを考えてみよう、というパンフレットを知恵を出し合って作りました。そのパンフレットの中に、「制定過程の問題」という項目があります。

制定過程の問題

ご門主がご消息を発布するには、宗務の執行機関「総局」が作成した”ご消息案”(上申書)を、浄土真宗の教義に沿っているかどうかを宗派最高位の学者5名(勧学寮員)が確かめて同意し、「総局」が法規に基づいた手続きを行う必要があります。

ここで「上申書(じょうしんしょ)」と表記しているのは、宗門法規の申達のことですね。一般に申達というと国語辞典では、上から下という向きがありますが、宗門法規の用語は少し違っていまして、下から上に上げていく書類、上申書というのが適切ではないかと表現しました。

このパンフレットができた後のことです。定期宗会が開かれまして、新しい領解文の「周知・普及策を可決」という記事が中外日報紙の3月末日に刊行し非常に困惑しました。何を困惑したかというと、このパンフレットに触れた記事があったんです。そこには宗会の亀井議員さんが、「申達とはどのような行為なのか。SNS上では総局がご消息の草案を書いてご門主に出し、勧学寮が了承したなどといわれてしまっている」と質問し、その申達の手続きや文案は本願寺内事部で調整していると説明されて、石上総長は「エビデンスがなく言われていることは非常に残念」と、我々のパンフレットのことを指してエビデンスがないと言ってるんです。エビデンスも何も、宗派の決まり、最高の法規がそうなっているという事がエビデンスであって。申達を前に出したら、そこにご門主様のご本意が反映されていないのではないか、というようなことを言ったり、色々ご門主を奉りあげることによって、自分たちの宗門法規の謳たわれていることに反しているのに、高圧的に注意をされているのではないか、と私はちょっと困惑をしました。

ずいぶん前にYouTubeでも申し上げたんですが、宗門法規全体が大原則になっているものとして、「門主無答責」というのがあります。これはどういうことかというと、FacebookとかTwitterとかを見てると、ご門主様を守ると言うことで話題が出ているんですが、ご門主を守るというのは、単に人間人格としてのご門主を守るというよりも、組織の立場ですね。我々の世間一般でいったら、宗教法人とか財団法人とか社会福祉法人などといって、法人というものを立てますが、それは単に個人の人格を指しているわけではなくて、何か行うときの法律的な人格というものを設けて、それが社会的な責任を負うということであると思います。ご門主というのも、おそらくは組織の中の重要な位置づけとしてあるんですね。

ご門主は、本願寺という組織と浄土真宗本願寺派という組織を統理し、宗門全体の統理者であるという立場なんです。 だから門主が発することは、単に個人的な意見ではなくて、教団の統理者としての発信なんだということで、宗法には門主無答責であり、そして条文にはこう書いてあります。

門主は、宗務機関の申達によって宗務を行う。

前項の宗務については、申達した宗務機関が、その責任を負う。

発布した者ではなくて、それをまとめた機関が責任を負っていきますよと。あるいは、この宗法ともう一つ、宗規というものが定められています。宗法というのは私たち宗門人に向かって法律、法規というものが向いたものですが、もう一つ宗規というのは、法規集には文科省に宗教法人として提出をしているものが宗規にあたることがわかります。それで、国に対して届け出してる宗規の第7条にも、きちっと、無答責についての内容が書かれてあります。「門主は宗務機関の申達によって宗務を行う。前項の宗務については申達した宗務機関が責任を負う」と。同じような内容で条文を作っています。

先ほどのように「ご門主様を守る」といわれると、どうしても大谷光淳さんを守るという風に我々はすぐ理解してしまいますが、そうではなくて、我々の浄土真宗本願寺派、あるいは本願寺という大きな団体のシンボルとして、ご門主を守っていく。その上で何を守るのかというと、ご法義を守っていくということが必要なんです。

ここでも困惑したのですが、機関誌『宗報』の4月号に常務委員会というものが法要の前に開かれて、ご門主様を奉りあげることによって、自分たちが先ほどまでいってきたように、組織・機関として責任を持たなければならないことに対して、責任逃れをしているような印象を持つ文章が掲載されていました。少し読み上げたいと思います。

このたび、新しい「領解文」(浄土真宗のみ教え)についての消息を発布賜った経緯は、「現代版「領解文」制定方法検討委員会」から、ご門主様にご消息をもって制定いただくのが最も相応しい制定方法であるとの答申を受け、ご門主様よりご消息を発布賜ることについて総局会議で確認のうえ、内示部を通じてご制定をご門主様にお願いした。その後、内事部よりご消息の文案が担当部に回移されてきたものであり、その間、総局はご消息の内容について一切関与していない。ご消息の文案が内事部より回移されてきたため、宗報第11条の規定に基づき、その文案について、あらかじめ勧学寮に同意を得、ご消息発布について申達し、ご認証を得たのであり、ご消息の内容について勧学寮の同意を重く受けとめている。

この文章の1つ目の問題は、ご門主様に大きな責任を押し付けているということ。それともう1つは、勧学寮が同意したことを強調し、申達を上げた総局が責任を持たないといけないのに、この大きな責任を押し付けている。それで最近だんだん明るみに出てきた資料を見ると、どうもこの勧学寮の同意も怪しい、ということがありますね。ご門主様を一人格の人間が独断で消息を発布できるような体にした文章を出しているということ。制定方法検討委員会の中でも、そうしていこうという動きがあったことを見るに、何かしら我々の心象操作をご門主様をまつりあげて権威的にしている事の悪いところが全体を通して見えてきます。

最後に挙げさせてもらいたいのは、今回の一件で、ご法義がゆらいで大きく誤っていく。伝統的に大切にしてきたご消息をもって、誤ったご法義が宣布されてしまった、ということですね。そしてそのご法義がゆらいでくる今の混乱した状態が、江戸時代に起きた三業惑乱、あるいはその前の混乱に、色々と重なり合うところがあるんです。

混乱期の中で、教学の体系を作ってくださった日渓法霖(にっけいほうりん)という尊いお坊さんの法語が残されているので紹介したいと思います。『古数奇屋法語(ふるすきやほうご)』と言われるもので、「真宗全書」の62巻238ページを引用します。古数奇屋というのは今の本願寺でいうと、仏飯所が飛雲閣の隣ぐらいに立ってるんですが、そのあたりに数奇屋造りの建物が建てられていました。本願寺の事務を司る坊官ら、重役が集められまして。そして日渓法霖という能化、教学の最高責任者、日渓法霖師がお話しになったというんです。そのお話の内容の中にこういったものがあります。

どうやら日渓法霖の時にも、ご法義の乱れというものがあったようです。『藪内歴代帳』などの資料を見ると、その当時のご門主、湛如(たんにょ)上人が毒を飲んで自害をされたということもあるのです。そこは少し事実確認が難しい歴史ですが、ご宗旨が一番大切なんだということを日渓法霖師が言ってくださっていることは真の言葉でありますので、持ってまいりました。

本願寺という教団を大切にするのはもちろん大事なことですが、ご法義よりも偉くなってはならない 。ご宗旨・ご法義が、ご門主も教団も、包み込んでいくようなものである。だからこのご宗旨・ご法義がきちっと守られていくようにすれば、ご本山は自然と隆盛する。また蓮如上人の時のように、大きな隆盛を見せていくという日渓法霖師の言葉であります。今こそこの姿勢を総局、あるいは宗会議員の皆様、もちろん私たち教団人一人一人が持たなければならない。教えが間違っていなければ、この教団はこける事がない。

私の師匠であります稲城選恵勧学和上がよく、「この本堂は何で建ったんや」と言われた時に、6本の指を出されて、南無阿弥陀仏の6字で私たちの教団であり本堂は建っているんだということを言ってくださったことがありました。今になってどれほど大切なことであるか、何を物差しにしていかなければならないのかということを、今一度確認をしなければならない。

ご消息についても、ご法義がちゃんと説かれているのかどうか。その1点において、手続きがどうかというのを問いましたが、それは誤ったものがなぜこのように作られて宣布されてしまったのか、という経緯を問い正すためです。何よりも確かめなければならないのは、ご法義です。山上さんは、往生門、業因門ということで示してくださいました。そこを誤ってはならない部分です。教えを伝えるために、変えて伝えていくところもあるが、変えてはならないところがある。ご法義の肝心なところは変えてはならないということを、皆さまと共有したいと思いましてお話をさせていただきました。私からは以上です。

稲城 蓮恵(イナギ レンエ)

浄土真宗本願寺派輔教、大阪・光蓮寺副住職

いただいた浄財は、「新しい領解文を考える会」の運営費に活用させていただきます。