ハーモニックリズムについて

皆さんご存知のAll The Things You Are

マニアックな皆さんでなくてもジャムセッションに参加される方は何度も聞いていると思われるこの曲、1939年にJerome Kernによってミュージカルの曲として作られましたが、当時あまりそのミュージカルが流行らず曲も埋もれてしまいました。

ところが1940年代の後半、ビバップが開花する頃にジャズミュージシャンがこの曲を発掘、美しいメロディーラインとコードプログレッションが面白いと言うことでセッションでも頻繁に演奏されはじめ、再び陽の目を見るようになり現代でも沢山のミュージシャンによって演奏されています。

この曲の最初の8小節をディグリーネームで表すと

| Ⅵm7 | Ⅱm7 | Ⅴ7 | Ⅰmaj7 |

| Ⅳmaj7 | Ⅱm7 Ⅴ7 | Ⅰmaj7 | Ⅰmaj7 |

となり、2・3小節目がⅡ-Ⅴになります。

また6小節目も1小節でⅡ-Ⅴとなります。

この2カ所はどちらもⅡ-Ⅴに見えます。しかし実は2、3小節目の方は理論上ではⅡ-Ⅴですが、音楽的にはⅡ-Ⅴには聴こえません。

なぜでしょうか?

これはハーモニックリズムというものが関係しています。

Harmony + Rhythm、簡単に言うとハーモニーとリズムが同時に動いていると言うことです。

ハーモニー(コード)にはTonic、Dominant、Subdominantの3種類の響きがあり、それぞれ

Tonicは安定

Dominantは不安定(安定するTonicに向かおうとする)

Subdominantは理論書などでは「やや安定」と言うような表記が多いですが、僕は「Tonicではない別の場所」と表現しています。

トニック以外のハーモニーは常にトニックに落ち着こうとします。しかしトニックがずっと続くと他のところへ行きたくなります。この繰り返しがいわゆる循環コードや逆循環コードになり、「ハーモニーの動き」というのはこういう事です。

ではリズムの動きというのは何かと言うと、1番わかりやすいのは拍。

拍には強拍と弱拍があり、例えば4/4だと1拍目と3拍目が強く、2拍目と4拍目が弱く感じます。これがある事でビートを感じるようになります。強弱がなければただのパルスです。

僕はこのリズムの動きをブランコに乗っていると例えます。ブランコに乗って漕ぐと前に進みます。1番前まで行くと「勝手に」後ろに戻って行きます。漕ぐ時が強拍、戻る時が弱拍です。

小さい子でもブランコが前に進む時に漕ぎます。後ろに戻る時に漕いだら絶対怖いですよね。この感覚は理屈ではなく体感というのは、ほとんどの人ならわかるかと思います。

この感覚をコード進行に当てはめたものがハーモニックリズムです。

コード1つにつき1つのハーモニックリズムがあります。強拍と弱拍で一往復になると考えてください。

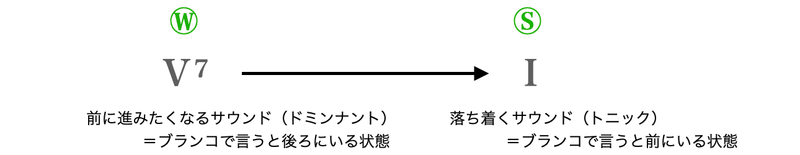

S=Strong Beat(強拍), W=Weak Beat(弱拍)

All The Things You Areをコード1つにつき1つのリズムの動きと捉えるとわかると思いますが、2小節でブランコ1往復です。そしてこの1往復にⅡ-Ⅴが含まれているかでⅡ-Ⅴに聴こえるかそうでないかが決まります。

最初の2・3小節目のⅡ-Ⅴはブランコが戻る方がⅡm7(弱拍)、漕ぐ方がⅤ7(強拍)になっています。1往復にⅡ-Ⅴが含まれていません。

また5小節目は強拍で6小節目は弱拍となるところですが、6小節目は1小節の間にⅡ-Ⅴとなるので5小節目の3拍目に弱拍を感じることで自然な流れとなります。

ちなみにAll The Things You Areのオリジナルコード進行は6小節目のところのコードはⅤ7のみとなりハーモニックリズムの加速は起こりません。

6小節目でⅡ-Ⅴを感じようと思うと、5小節目は自然と1小節でブランコを往復させようとしませんか?

無意識のうちにハーモニックリズムが加速し、Ⅱ-Ⅴのコード進行になることで躍動感が生まれます。

ジャズにおいてⅡ-Ⅴが多用されるのは、この躍動感を作り出すためであるとも考えられないでしょうか?

リズムの強弱とハーモニーの聴こえ方の関わりがハーモニックリズム

ドミナントコードは次に進もうとする性質があり、弱拍は強拍に勝手に戻っていきます。こうなると1番自然な動きでストレスなく進みます。

逆に強拍にドミナントコードがあると、響きは先に進みたいけど漕ぎ切ったところにいるためトニックに進んだ時に解放感がなくなります。

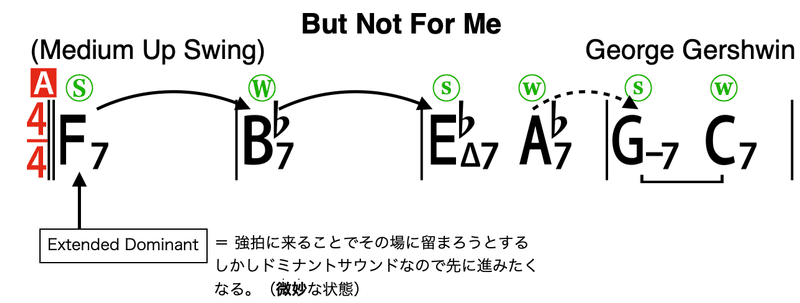

Ⅴ7は通常、弱拍に来る方が自然でしっくりきます。ちなみに強拍に現れるドミナントはExtended Dominantと言います。

このようなドミナントは例えば"But Not For Me"の一番最初のコードです。

しかしこの曲は元々は下のようなコード進行でした。

ガーシュウィンのオリジナルバージョンはこのようになっていて、最初の4小節フレーズと次の4小節フレーズに明確なコード進行のコントラストがありました。

このようにハーモニックリズムはコード進行やハーモニーだけでなく、フレーズ感にも影響してきます。「フレーズが終わったように聴こえる」とか「まだ続くように感じる」というのはコードだけでなくそのコードがどのタイミングにあるのかというのも大切です。

これを意識していないと不自然なフレージングになったりします。Ⅱ-Ⅴフレーズ集を練習しているだけではダメですよ!曲の構造をしっかり理解するということが大切です。

もちろんこのハーモニックリズム通りに演奏するのが正しいということではなく、聴こえ方がそうであるということなので、これを裏切ると緊張感が生まれます。

要はこういうことを知っておくことでコントロールできるということです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?