「黄門様の描いた夢」”ソロの細道”Vol.8「茨城」~47都道府県一人旅エッセイ~

東野英治郎、西村晃、佐野浅夫、石坂浩二、里見浩太朗、武田鉄矢。

これらの俳優の共通点にすぐ気付けるだろうか。ピンと来る人はすぐ来るかもしれない。

そう、これはテレビドラマ「水戸黄門」の中で黄門様を演じた俳優を順番に並べている。

元々「水戸黄門」の原型は、江戸時代後期から講談や歌舞伎といった芸能の中で脚色されたもの。

諸国をお忍びで漫遊したり、その中で先々の悪事を働く代官などを懲らしめる、という勧善懲悪のストーリーが世間で持て囃された。

そして戦後になっても映画やドラマ、舞台などで様々な形の作品となっていたものの、今日最も知られるテレビドラマはTBSでの”ナショナル劇場”のもので、1969年から42年間継続し、現在でもスペシャルドラマとして親しまれている、日本を代表する長寿ドラマになった。

それもあって水戸黄門は日本人の老若男女問わず知られている偉人の一人だが、果たして本当の黄門様はどういった人生を歩んだのか。

それを知ろうと、黄門様の生まれ故郷であり、治めた場所であり、そして晩年を過ごした場所である茨城県へと向かった。

まず向かったのは、黄門様、つまり徳川光圀が生まれた場所である水戸市だった。

水戸市にはもちろん元々水戸城があり、水戸藩があったのだけれど、水戸藩初代藩主の徳川頼房の三男として生まれたのが、後の”副将軍”。

まあ副将軍という役職は本来なくて、講談などの作品内でキャッチーな役職としてつけられたもの。

でもそれくらい当時は権力があったというのは事実であり、またこれは最後の将軍となる徳川慶喜の権威付けという意味合いもあったのだとか。

つまり徳川慶喜の父親である9代目の水戸藩主・徳川斉昭が息子を将軍職に就けるために、講談師に依頼をして水戸黄門の物語を広めた、というもの。

そう考えると面白くて、実は明治維新後についても水戸黄門が進めていた「水戸学」が”尊王”という考え方が中心だったため、明治政府も天皇家の権威付けに使おうと称揚したというわけ。

つまりいつも為政者側が流行りを生み出すということ。今の世の中だと何だろう?

さて話は戻って、黄門様は三男ながら後継ぎに指名され、水戸藩の二代目藩主として生きていくことになるわけだが、若い頃は江戸の屋敷で生活していたものの、やんちゃな生活をしていたと言われている。

色白でイケメン、そして腕っぷしも良いということで、男女どちらからも人気で、色々悪さもしていたらしい。

そんな「やんちゃな二代目」だった黄門様の人生を変えたのが、18歳の頃に出会った中国の司馬遷・著「史記・伯夷伝」。

この本を読み、伯夷の叔斉兄弟の家督譲り合いや周の武王への諫め、首陽山での餓死の話などに強い感銘を受けて、自身のこれまでの自分勝手な振る舞いを恥じるとともに、兄の子供を自分の養子にしてしっかりと水戸藩を引き継ごうと決意をしたのだとか。

そこからは猛勉強。様々な歴史書や思想書を読み漁り、また多くの著名な先生に教えを請い、更には「史記」に倣って日本の歴史書を作り上げようと、30歳から亡くなるまでの間、「大日本史」の編纂事業をスタートすることになるわけだ。

何ともダイナミックな生き方である黄門様。

こうした豪快さと聡明さ、そして「大日本史の編纂」という一大事業(黄門様の死後も水戸藩の事業として続けられ、完成は何と明治時代。250年もかかった)をスタートしたということもあって、当時から人気だった。

黄門様の姿勢(道義道徳を重んじ、そして天皇を尊ぶ=尊王)は”水戸学”という学問として受け継がれ、実はその水戸学の流れが明治維新へと繋がっていく。

元々は「尊王敬幕」という考えだった水戸学が、外国からのプレッシャーと江戸幕府の弱体化から「尊王攘夷」という言葉に置き換わり、最終的には黄門様の子孫である徳川慶喜が最後の将軍になる、という流れも非常にドラマティック。

その辺の流れは今年の大河ドラマ「青天を衝け」で、これまでとは違った角度から表現されていてとても興味深かったが、改めて現代の日本への流れは黄門様からの影響もある、ということを今回の旅で知ることができたのだ。

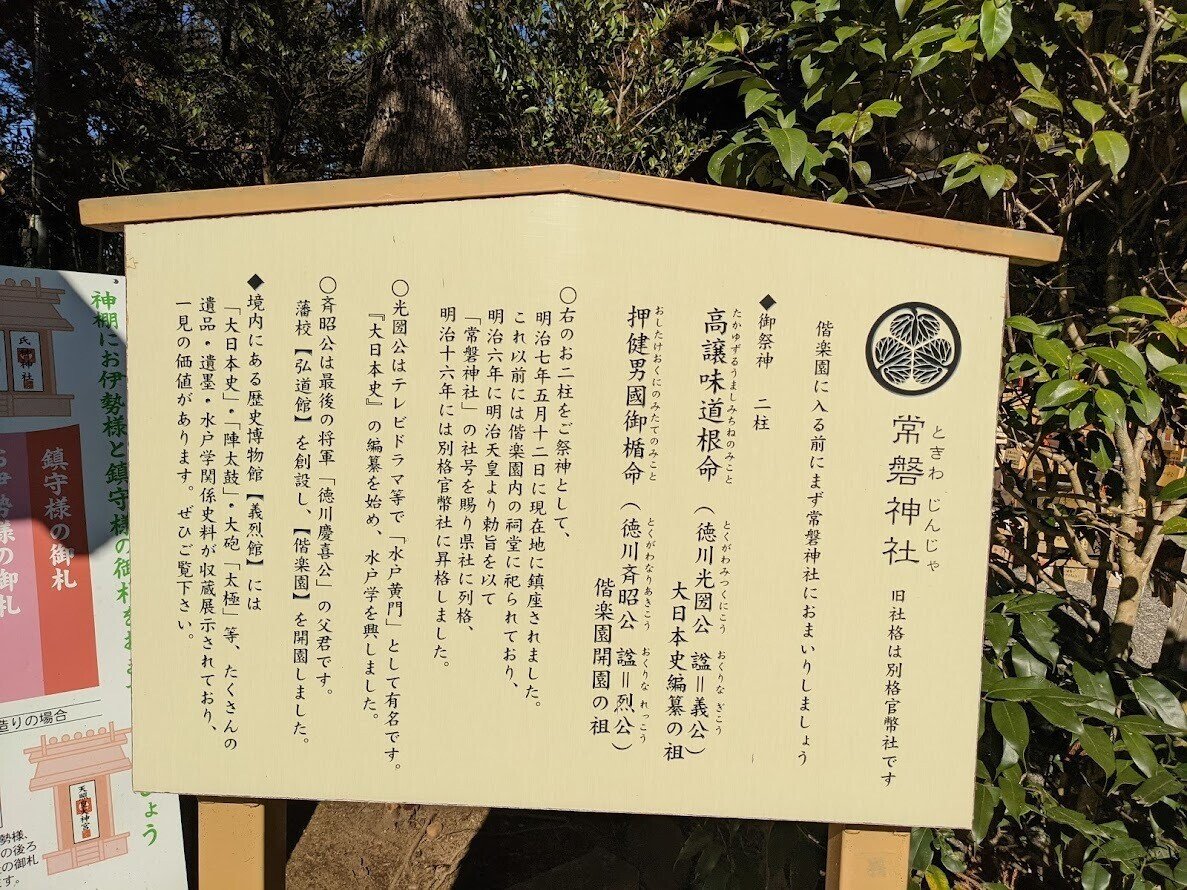

そして日本三名園に数えられる水戸の偕楽園は、徳川慶喜の父、水戸藩9代目藩主の徳川斉昭が造成した庭園で、その庭園にも水戸学の教えが入っている。

偕楽園のすぐ傍には、黄門様と斉昭を祀る常磐神社があり、多くの参拝客で賑わっている。

水戸の人々にとっては、今でも身近な存在であり、親しまれている存在と言えるのかもしれない。

そんな黄門様の最後の栖となったのが、水戸市から北に行ったところにある常陸太田市の西山御殿。

ちなみに”西山”は、「史記」の中に出て来る首陽山の別名のこと。ここでも18歳の時の感銘が活きてくるわけだ。

黄門様はこの地を自ら造園し、そして亡くなるまでの間、「大日本史」の編纂を続けた。

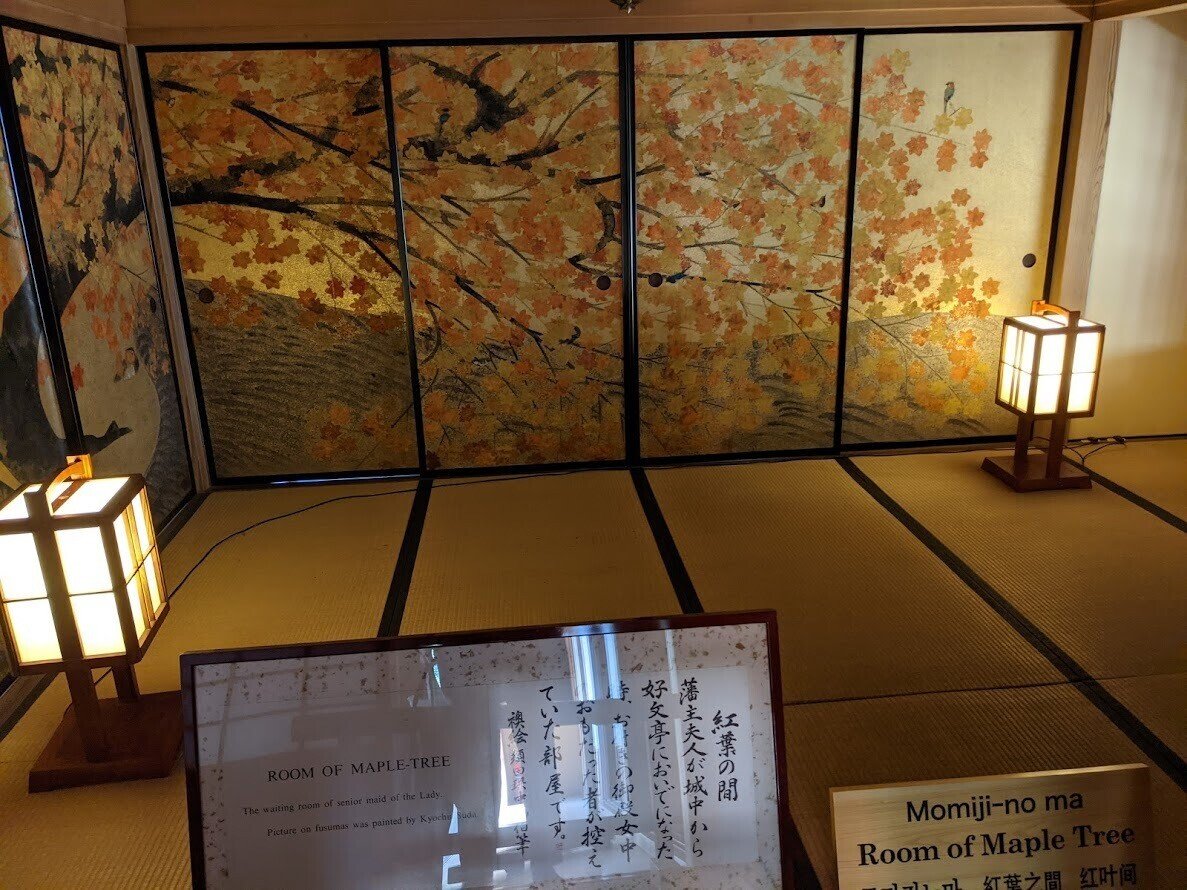

素晴らしい庭園といくつかの建物で構成される西山御殿。

黄門様が作った「水戸学」、そして「尊王」の精神が、明治時代を生み、そこから大正、昭和と続いていく。

正に近代日本がこの地で生まれたとも言えるでしょう。山口県の萩と共に、必ず押さえておきたい土地だと感じた。

そんな茨城への旅。水戸城址と共にどうぞ。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?