話をしたがっている、もっと聴いて欲しいと思っている(サービス向上委員の来訪)

サービス向上委員の訪問がありました。サービス向上委員は、定期的に訪れて、利用者から直接話を聴いたり、支援の状況を確認してくれます。客観的にアドバイスをいただけるので、だいじな存在です。

第三者委員の設置

私は、障がいのある人が利用する社会福祉法人を経営しています。社会福祉法人には、社会福祉法により、第三者委員を設置することが義務付けられています。この第三者委員は、利用者等から苦情があった際、その解決に努めます。私の社会福祉法人では、この第三者委員のことを「サービス向上委員」と呼び、苦情があがった際に解決するだけでなく、より積極的に利用者等の声を聴く機会を作っています。

第三者委員は、どこの福祉事業所においてもポスターで掲示されたり、契約時の重要事項説明書に名前や連絡先が明記されています。また、事業所に意見箱のような箱がおかれ、利用者等からの意見を聴く仕組みが作られています。

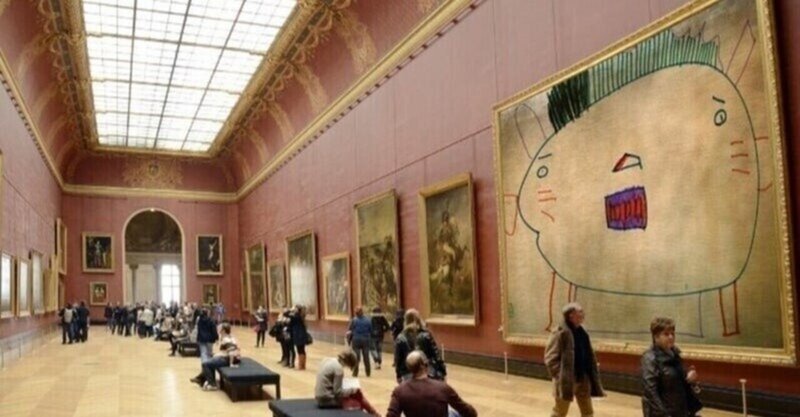

サービス向上委員の来訪

私の法人でも同様の措置がとられています。しかし、私の法人の利用者の多くは、直接、委員に連絡をとることができない人たちです。そこで、定期的に委員が事業所を訪れて利用者の話を聴いたり、支援の様子を確認したりします。

私の法人で委員を務めてくれているのは、福祉関係者だけれど、少し違った業種の人が2人です。利用者と面談をするときは、法人の支援者は立ち会いません。そのため、まったく異なる業種の人だと利用者と上手にコミュニケーションがとれないことがあります。

また、業種が近すぎると、疑問に思うようなことがあっても「この状況じゃ仕方ないよね」と、事業所よりの予測をしてしまいます。そうすると利用者の声が届きません。そのため、疑問をしっかり疑問として投げかけてくれるような立ち位置の人を選任しています。

支援者同士では気づかないことを教えてくれる

訪問が終わったあと、委員から報告があります。利用者が将来の夢や半生を語ってくれたという話や、今までは愚痴ばかり言っていた利用者が、今回はいっさい愚痴がなかったという報告を聞いたことがあります。また、支援者のことを怖がっている利用者がいるという報告があったこともあります。実際に委員が見ても怖そうだったと教えてくれました。

その支援者は、何か事故が起きてはいけないと思い、現場をしっかり見ていました。しかし、第三者からみるとそのときの立ち方が怖く見えました。監視しているような状況になっていたということです。私たち支援者同士では見慣れた態度が第三者から見ると違って見えます。

利用者の動きを見るときは「何か起きないよう」という監視の目だけではなく、「何をしようとしているのかなぁ」と、関心を示して見つめる姿勢が必要です。意識を集中させてピリピリしても、利用者の行動はワクワクしながら見つめるのがコツです。

利用者は話したがっているし聴いてもらいたいと思っている

サービス向上委員の窓口をしている担当支援者の話を聞くと、利用者との面談が長引き、時間内に全員が終わらないことがあったとのことです。最近は、タイマーをセットしていると言います。

私たちは、支援と言うと何かを提供することばかりに目が向いてしまいます。しかし、利用者は何かしてもらうことだけでなく、話したい、聴いて欲しい、そう思っているということがわかります。

サービス向上委員は、だいじな存在です。

連続投稿1000日まで、あと92日。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?