8-4.日米交渉その2

日本の回答

幕府は、ペリーの条約草案には回答せず、独自の方針を作成して翌9日にペリーに届けました。それは

石炭・薪水・食料の供給と

難破船と漂流民の救助は承諾するが、

避難港の開港に関しては5年間の猶予期間をおく。それまでは長崎を充てる

という内容でした(「幕末外交と開国/加藤祐三」P187〜188)。

我々は略奪の旅にやってきたのか

これに対し、11日にペリーから回答がきました。「その草案には賛成できない。開港と条約締結は5年後ではなく、今結びたい」という主張です。この回答書作成について、通訳ウィリアムズは以下のように、感想を記しています。

「もし要求に応じなければと開き直って『より強大な軍勢と、もっと厳しい条件及び訓令』といった歯に衣着せぬ言葉遣いで恫喝した。日本人は要求に応じたいかもしれないが、おそらく従わないであろう。しかし、なんという矛盾をここでさらけだしたものであろうか。われわれが略奪の旅にやって来たのだという以外に、彼らはペリーの言い分からどんな結論を引き出すことができるだろうか。私にはこのような文書を手渡す状況など、ほとんど見当もつかないが、起草者の考えは疑う余地がない」(出所:「ペリー日本遠征随行記」P221〜222)。

彼がこう書いたほど、恫喝を含んだものだったことがわかります。

日本も負けてない

15日、応接係は正式な条約草案を作成して、書簡とともにペリーに届けました。先に示した方針に賛成できないと回答があったにもかかわらず、同じ方針で書かれたものです。全7条で、実質的には従来通りすべて長崎においてという内容です。日本からすれば、「勝手なことばかり言うな、この条件以外は認めない」だったわけで、当然のことです。ただ、5年後には別に1港を開いて貴国の船が入れるようにするとだけは正式に書かれていました。

ペリーはこの草案を無視し、日記には「オランダ並みに譲歩する位なら、むしろ条約など無い方が良い」と書き付けました(「幕末外交と開国/加藤祐三」P193)。

林とペリーの応酬その2

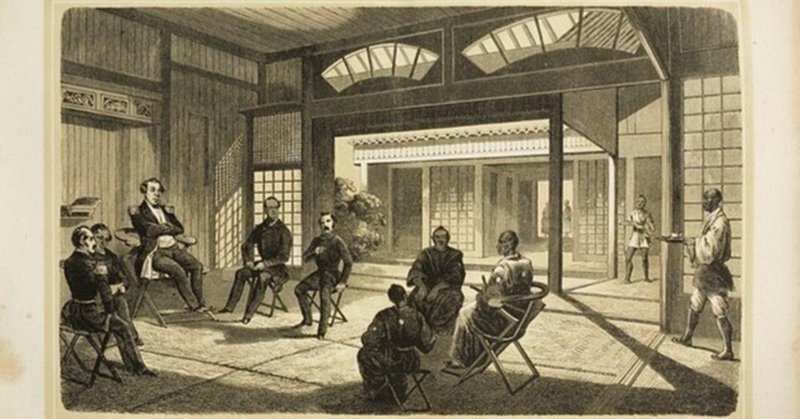

林とペリーの2回目の会談は17日に応接所にておこなわれました。ここでの争点は、新たな港の開港となりました。「供与を受ける場所としてこの地のほかに5、6ヶ所の港を決めてほしい。さもなければどの港にでも勝手に入港して良いとしてほしい」というのです。

それに対して林は「供与地は、かねてより長崎と決まっている。その地ですべての外国船の対応をしている。横浜の地は外国船が来るべき地ではない」と突っぱねます。つまり、通商が議題から外れたので、問題は薪水などの供与地をどうするかに絞られてきたのです。

ペリーは、「長崎はアメリカ船にとって、便利な場所ではない。長崎での供与は断る。日本の東南に5、6ヶ所、北海道に2、3ヶ所の港を定めていただきたい。そうすれば、他の港に勝手にはいることはしない」というのです。

林は「それは不可能だ。長崎が不便ならば他に1ヶ所は選定できる」と返します。ペリーは、さらに「1ヶ所とはいわず、少なくとも3、4ヶ所。そのうちの1つはこの地(横浜)にしてほしい」と食い下がります。

林は、「横浜は無理だが、東南の地に1ヶ所の港を検討してもよい。ただし、即答はできない」と言い返しました。それでも、ペリーはさらに「即答できないのはおかしいではないか。貴官は全権ではないのか。この場で即答してほしい」とたたみかけます。

林は「昨年の貴官からの書簡に具体の地名でもあれば検討する時間もあったが、今初めて言われたこと。即答を求めるなら、なぜ昨年の書簡にそれを書かなかったのか」と返しました。これで、ペリーが折れます。検討の時間をもつため次回の会談が7日後の24日となりました。

(ここまで、出所「幕末外交と開国/加藤祐三」P195〜198)

下田・箱館の開港

林は、この会談の内容を受けて江戸へ向かいます。長崎以外の港を開くのは自身だけでは決められません。最終的に「箱館(函館)」と「下田」の2港を新たに開く港として決定します。

下田は幕府の直轄領で奉行所が置かれていましたが、箱館は当時松前藩領で、名目的には幕府の権限が及ばない地でした(「4-8.ロシア船の来航」「4-9.ロシア船の来航その2」で述べたロシア危機のときに、約20年間は幕府の直轄地となり、松前奉行所がおかれたことはある)。下田は、江戸へ向かう多くの船が風待ちをする良港として、江戸時代初期から使われていましたし、※三浦按針(ウィリアム・アダムス)指導のもと、日本で初めて西洋式帆船が建造されたのも下田です。

加藤祐三氏は、この2港開港について、

「下田と箱館の開港は苦慮した結果の譲歩とはいえ、応接掛は前もって譲歩の限界を、そこに置いていたとも考えられる。この開港の意味は、そこで貿易を自由に行う性格のものではなく、アメリカ人漂流民や物資欠乏のアメリカ船が入港できる場所という、限定つきの内容である。そのかぎりでは長崎の延長という解釈も可能であった。」(「幕末外交と開国/加藤祐三」P202)

と述べています。

実際、幕府は後世のわたしたちが使用する「開国」という認識ではなく、あくまでも「開港」場所が長崎の他にも加えられるだけと認識していました。「通商」が議題から外れたため国内の開国反対派への言い分もたちます。

この幕府の決定は24日の応接所での3回目の会談時に伝えられました。ペリーは、事前に得ていた情報により、箱館が良港であることは知っていましたが、下田については未知未見のため、両港ともに実地見聞後に正式に返答するとして、当日にそのための船を下田へ向けて出航させました。

2つの開港地については決まりました。残す議題は、開港場の範囲と上陸遊歩池となります。

※三浦按針は「Shogun(将軍)」で世界的に有名になったようですね。わたしは観ていないので、あくまでもネット上での評判しか分かりませんし、どのように描かれたのかも分かりませんが、彼は「帰国したくても帰国できず、日本で生きるしかなかった」わけではありません。彼と一緒に救助されたオランダ人の中には帰国した者もいましたし、自ら望んで日本に残り、商人となった者もいました。

続く

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?