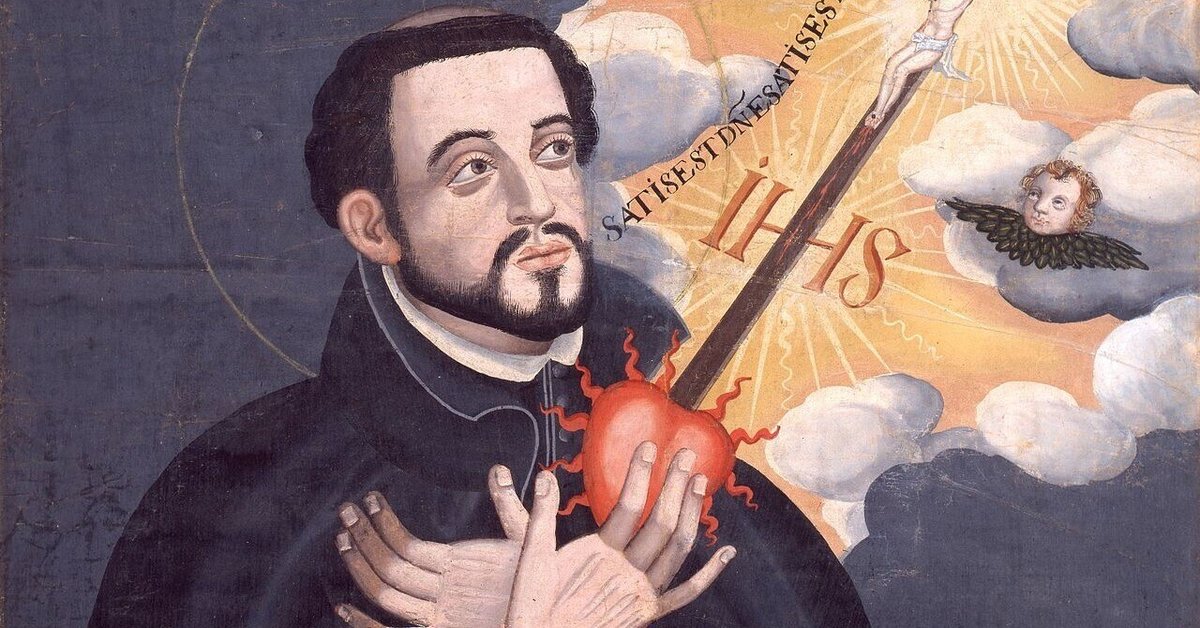

1-13.フランシスコ・ザビエル

1549キリスト教伝来

「1549つたわるキリスト教」という、語呂合わせでわたしはこの年号を覚えました。西洋との最初の出会いで、「キリスト教」も鉄砲と同じ頃に日本に持ってこられたものでした。この年は、のちに戦国の世を制することになる織田信長は16才、豊臣秀吉は生まれたばかり、徳川家康は7才です。

ポルトガルは、1498年のインド到達の2年後には早くも宣教師をインドへ送り込んでいます。彼らにとっては、貿易の拠点をつくることと同時に、現地住民のキリスト教徒化がその使命だったからです、ゴアには1534年にゴア司教区が設けられました。貿易の形態には公貿易、私貿易、密貿易とさまざまでしたが、キリスト教の宣教に関しては、インドから日本までの地域はこのゴア司教区からの指揮で統制されていました。そこから日本宣教の使命を最初に帯びたのがフランシスコ・ザビエル、並びに彼の属したイエズス会でした。

アンジローという日本人

ザビエルは、1549年に鹿児島に8名で上陸しました(6名のうち3名がイエズス会士、3名が日本人使徒、2名は従者)。彼が43才の時でした。その一行の中に、ポルトガル語と日本語の両方を流暢にあやつれる者がいました。アンジロー(ヤジローとも)と伝えられている日本人です。彼は鹿児島出身の商人(武士とも)で、なんらかの事情で人を殺してしまって逃亡中、旧知のポルトガル商人に助けられて国外へ逃亡します。1546年頃といわれています。着いた先はマラッカです。そこでザビエルと出会うのです(1547年)。出会いの最初から、彼はポルトガル語の読み書きができたと言いますから、非常に短い期間でそれを習得した語学の天才だったかも知れません。アンジローは、その後ザビエルに連れられて1548年にゴアで他の日本人2名とともに洗礼を受けます(彼らが日本で最初のキリスト教徒だったとされている)。ザビエルは、彼についてこう手紙に書いています。

「もしも日本人すべてがアンジローのように知識欲が旺盛であるなら、新しく発見された諸地域のなかで、日本人はもっとも知識欲の旺盛な民族であると思います。」(「キリスト教と日本人/石川明人」(以下「キリスト教/石川」と記す。P27)

この国はわが魂のよろこび

ザビエルは、アンジローをよほど気にいっていたものと思います。また、ザビエルにそう思わせるほどの人物でもあったのでしょう。また、日本で宣教を始めてからは、

「この国の人びとは今まで発見された国民の中で最高であり、日本人より優れている人びとは、異教徒のあいだではみつけられないでしょう。」(「キリスト教/石川」P29)

との褒めようでした。本心なのか、それとも日本に自分に続く宣教師がもっとやってくるように、誇張を含んだものなのかはわかりませんが、のちの幕末から明治初頭にかけて日本にやってきた多くの西洋人も、日本人に対して同じような感想を多く書き残していたことから考えて、誇張を含まないザビエルの本心だったのかも知れません。

以下余談

現在、youtubeには訪日外国人旅行者へのインタビュー動画が、山のように上がっている。旅行者は日本人に対し、一様に口を揃えて「礼儀正しい」「他人への敬意がある」「親切」と印象を語っています。500年前のザビエルが書き残した印象とそう変わっていないのではないでしょうか?だとすると、いつから日本人は他者からそう思われるようになっていたのか、そしてなぜそうなったのか?とても興味があります。「いつから」は、異国人からの目線はどこまで遡れるのか。「なぜ」に関しては、おそらく「日本語」そのものが大きな原因だろうと仮説をもっています。

ザビエルが日本人のキリスト教徒とともにやってきたことを、歴史の教科書ではなぜ教えないのか?アンジローは、「旧知のポルトガル商人」に助けられたということは、彼らが初めて種子島にやってきてから数年で、頻繁に日本へやってきていたことを意味しています。その頃からすでに東南アジア海域の中で、日本人商人が活発に動き回り、現在のフィリピン、タイ、ベトナムに「日本人町」が形成されていたことも詳しくは習いません。当時、タイで大臣にまで上り詰めた山田長政の名前など、戦後の日本人の多くは知らない(戦前の日本人では知らない人の方が少なかったと思います)。「世界史」に日本は出てこないし、「日本史」に世界は出てこない。これでは因果関係を学べない。最近「歴史総合」という科目で、19世紀以降を日本史世界史に関係なく教えるようになったらしい。「19世紀」を基準としたその理由、わからないわけはないが、しかし、そこから始めたのでは、なぜその頃、アジアの地に西欧諸国が足場を築いていたのかがわからない。西欧の歴史はアジア抜きで語れるが、アジアの歴史は西欧抜きでは語れないのに。だから、わたしはここで、記事の最初を1415年からのポルトガルの冒険からはじめたのです。

わたしの偏見かもしれませんが、ことさらに日本、および日本人の歩みを矮小化、あるいは卑下するようなことばかりが、日本史となっているような気がしてなりません。

続く(閑話休題、本題へ戻ります)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?